《太平经》图像作于明代考

2009-10-18张鲁君韩吉绍

张鲁君 韩吉绍

《正统道藏》收录有《太平经》57卷,国内学者多认为它为汉代道经《太平清领书》之残卷,日本学者则倾向认为它出于六朝本《太平经》,但这些讨论都没有涉及其中的图像内容。通过对57卷本《太平经》中图像多角度的详细解读,证明这些图像绘于明代,盖当时原图像已经遗失或严重损毁,时人根据经文内容对其进行了再创作。

关键词:《太平经》图像道教

作者张鲁君,1977年生,山东大学宗教、科学与社会问题研究所博士研究生。韩吉绍,1980年生,山东大学宗教、科学与社会问题研究所讲师。

《正统道藏》收录有《太平经》57卷,这部著名道经很早就引起学术界重视。1935年汤用彤先生在《读<太平经)书所见》一文中首次提出,这部残经即汉代道教经典《太平青领书》之残卷。这种观点后来得到国内绝大多数学者肯定,如王明《论<太平经>的成书时代和作者》、任继愈主编《中国道教史》、卿希泰主编《中国道教史》等均延续此说。但国外有些学者则持相反的观点,如日本尾崎正治主张今本《道藏》中的《太平经》残卷是南北朝末至初唐流传的本子,似不能说是东汉《太平清领书》的残本,但他同时不否认其中有反映汉代思想的内容。福井康顺认为东汉的《太平经》在唐以前便已散失,今本《太平经》是从6世纪晚期的《太平洞极经》中逐渐演变出来的。法国学者也认为,尽管今存《太平经》中包含有很多汉代内容,但也有相当多的证据表明它出于六朝晚期。由于以上两类观点均能找到很多证据,所以今存《太平经》残卷的时代问题一直存在争议。值得注意的是,以往学者们的讨论都集中在《太平经》的文字部分,而忽略了其中的图像内容。先前曾有学者认为《太平经》中的图像“画有真人高坐于书案之后,且说明文字为楷书,都与汉代席地而坐的生活方式和通用隶书的情况不同,疑为明代刻印《道藏》时刻工的改作,或者创作。因其风格与明代绣像小说的插图相仿。”本文即对经中的三幅主要图像进行详细解读,并进一步论证其绘制时代。

一、图像内容介绍

57卷残本《太平经》中有多幅图像,分别是卷99的《乘云驾龙图》、卷100的《东壁图》、卷101的《西壁图》,以及卷103的三副小插图。这些图像包含了丰富的道教思想,以下分别来介绍。

1、《乘云驾龙图》

《乘云驾龙图》描绘的是一幅神仙乘云驾龙出行的场景。战国时期,关于乘云或驾龙的艺术幻想已有很多,如《庄子·逍遥游》中的大鹏鸟扶摇而上九万里,绝云气,负青天;《九歌》中的神仙或驾龙翱天,或乘气而飞等。汉代时,道教中得道升仙的思想开始流行,王充《论衡·道虚篇》有很多这方面的记载,如黄帝铸鼎首山,鼎成后,有龙垂胡髯下迎黄帝,于是黄帝骑龙升天;淮南王刘安得道,举家升仙,惠及鸡犬,所谓“犬吠于天上,鸡鸣于云中”。此外西汉末东汉初出世的外丹经《黄帝九鼎神丹经》也说:“服神丹令人神仙度世,与天地相毕,与日月同光;坐见万里,役使鬼神;举家升虚,无翼而飞;乘云驾龙,上下太清;漏刻之间,周游八极。”在这样的思想背景下,龙图像成为汉代艺术的常见题材,在画像石、画像砖、铜镜纹饰、墓室壁画等方面广为流行。《乘云驾龙图》描绘的是神仙驾龙天行的景象:云气萦绕之中,五条蛟龙拉着一架车昂首而行。车中一尊者端坐于华盖之下,身后有两位从官,似在交谈中。三人均手执笏,代表了其身份。车前仙童、玉女各一,悠然相随。图上方有两段文字,仙童玉女上方文字描述仙童、玉女着装的颜色:“红裳,青缘,白带,浅黄裙,朱履。仙童黄裳,青缘,黄裙,朱履。”尊者上方文字介绍尊者、从官衣服的颜色:“中尊黄服,青缘。从官绛服,皂缘。旗心盘金龙,余并同金,取宜装饰。”它提到旗中心有金龙,但此图中显然没有画出。

《太平经》的作者虽然没有对《乘云驾龙图》的内容进行介绍,但其含义并不复杂。“尊者”一词在《太平经》中出现多次,一般指人间之尊贵者,有时也指神仙,如《太平经钞》壬部云:“上皇神人之尊者,自名委气之公,一名大神,常在天君左侧,主为理明堂文之书,使可分别,曲领大职。当为君通神仙,录未生之人,各有姓名,置年岁月及日时。当上升之期,使神往师化其身乃上之。随其智能高下,各各使不忘部署分别,各令可知,使自状其能,却乃任之。”这段话所说的“上皇神人之尊者”地位非常高,掌管神仙花名册,并负责接引得道登仙者等工作。《太平经钞》的这段记载为理解《乘云驾龙图》提供了很好的启示。图中“中尊”很可能就是一位负责接引登仙的神仙。我们知道,古代凡帝王显贵出行时无论车舆还是随从,皆有一定礼仪,《太平经》的作者在想象神仙出行时,也将凡间的等级制度一并带入天国,该书卷112《有过死谪作河梁诫》云:“上古之时,神圣先知来事,与天共治,分布四方,上下中央各有部署。秩除高下,上下相望,不肃而成,皆为善,恐有不称,皆同一心。天有教使,奔走而行,以云气为车,驾乘飞龙,神仙从者,自有列行。皆持簿书,不动自齐,恐有所问,动有规矩,得其所行。”这段话后半部分与《乘云驾龙图》的内容非常吻合。所以综合来看,《乘云驾龙图》描绘的很可能是一位正在去接引得道者升天的神仙在半路上的景象。

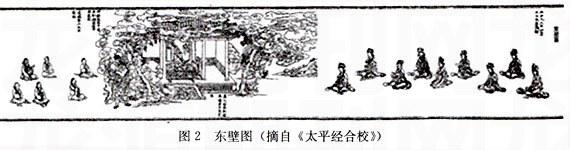

2、《东壁图》

《东壁图》是一幅劝善图,图后文字称其为“上古神人戒弟子后学者为善图象”,可知它因著东壁而得名,与《乘云驾龙图》根据图画内容命名方式不同。由于善是生之门户,东方主生,故著于东壁。《东壁图》包括三部分内容。中间厅中真人端坐案前,弹指授道。旁边一侍者立于案侧,双手展经。厅外一位神将持剑昂首而立,神情威武。由于真人与神将均为神仙,所以其四周祥云缭绕。图左面为六位受戒弟子,其中四位拱手盘坐,似在聆听真人讲道。另外两位在相互交谈。图左面为九位仙女,面向真人而坐。图中对人物服饰也有说明,分别为“真人绿衣,红缘。展经者白衣,皂绿。”“受戒弟子取宜装饰。”“仙女九人,如仙童玉女,取宜装饰。”《东壁图》意在劝诫凡人应该为善从道,图后文字强调了行善的益处,如“阳善者,人即相冗答而解。阴善者,乃天地诸神知之,故增倍也。积德者,富人爱好之,其善自日来也。人之所誉,鬼神亦然,因而佑助之。好道者长寿,乃与阴阳同其忧,顺皇灵之行,天地之性,得其道理,故天佑之也。失者乱,故天不佑之也。夫求善以善,无可怪者。学以仁得之,道之始也;以德得之,道之中和也;以道得之,道之上也。”

3、《西壁图》

《西壁图》与《东壁图》相对应,主题是劝人止恶,图后文字称其为“上古神人真人诫后学者为恶图象”,可见也是因著于西壁而得名。恶为死之门户,西方主杀,故著于西壁。该图像内容较《东壁图》复杂,应结合图后文字来理解,其中涉及到图像内容的主要为:“观此二象(指图中内容),思其利害。凡天下之事,各从其类,毛发之间,无有过差。但人不自精,自以不知,罪名一著,不可奈何。不守其本,身死有余过。乃为恶于内,邪气相召于外。故前有害狱,后有恶鬼,皆来趋斗,欲止不得也,因以亡身。故画象以示后来,贤明得之以为大诫。”据此可知该图像分为两大部分。第一部分

又分左右两图:右图描绘的是人间的血腥杀伐场面,箭盾剑矛,挥手之间,身首异处,实为人间之大不幸;左图祥云缭绕,显然为天庭景象。图中大殿之上神人居中席地而坐,左右各一弟子相对,另有三弟子跪于殿外,头朝向杀伐方向,他们所看的正是天神告诫众弟子所勿行之恶者。《西壁图》第二部分中之云或称邪气与祥云画法不同,似熊火一般充满杀气,暗示了图中所绘为阴间景象,它也分为两图:右边描绘的是人间行恶者死后受到应有惩罚的情景,人生前每做一件恶事,都会被神仙记录下来,待其死后依“法”问罪;左图几位神人三两成群,皆处于交谈状态中,最左边的三位在围观谈论一幅展开的经卷,可能正是阴间的科律。

4、卷103的三副插图

卷103为“虚无无为自然图道毕成诫”,其中有三副小的插图,其中前后两种相同,可称之为“虚无无为自然图”。虚无与无为,即《太平经》卷71“真道九首得失文诀”所说的元气无为与凝靖虚无,它们都是早期道教的修炼方术,该图表现的是这种方术的原理。图中红、黄、青三色,分别代表火行、土行、木行,依次象征由元气分化而成的太阳气、太阴气、中和气以及天、地、人,神、精、形,道、德、仁,生、养、施等。第二副图是一幢建筑的大门图,因文中有“闭子之金阙,毋令出门也”,因此该图表示的正是修持无为之术应闭的“金阙”。可以看出,这三副插图的作用与以上诸图稍有不同,表示的是道教的修炼思想。

除上述几种图像以外,《太平经》残卷中的图像还有很多,如卷104至107的大量复文,就是早期道教造作的道符,只是它们尚处于道符发展的初期,所以其文字特征较之图像特征更为明显。除此以外,《太平经钞》还提到一些图像,如丁部的“胞胎阴阳规矩正行消恶图”、己部的“长存符图”等,前者介绍胎息养生法,并云“画像十二重”;后者介绍丹书神符之法。尤其是己部保存有一副神仙画图,其内容为“神人羽服乘九龙辇升天,鸾鹤、小真陪从,彩云拥前,如告别其人意。”这些图像内容都不见于《太平经》残卷,这是需要注意的。

二、图像分析及绘制时代

《太平经》残卷中的图像不仅包含丰富的道教思想,而且还具有一定的艺术水平,尤其是前三幅图,对研究道教绘画及服饰具有重要价值。以下我们即对图画中的一些重要部分作详细分析,并进一步讨论图像的来历及绘制年代问题。

(一)《乘云驾龙图》

1、龙

在古代,龙一直披着神圣的外衣,与神、仙、天等思想有密切关系,尤其是战国时期神仙思想出现以后,龙与神仙经常一起出现。然而,龙虽然出现很早,但由于它是多种动物复合而成的一种想象中的神兽,因而其形体的成熟经过了很长一段时期。商代时期,龙纹在青铜器纹饰中虽然非常风行,但其图像仍然较多地保留了一些原型动物的特点,有猪、鳄、蛇等多种龙纹。西周时期,动物色彩明显的龙纹变得抽象化、符号化,至东周才逐渐改变,但仍然保留了一些明显的原型动物特征。汉代是龙图像的一个重要发展期,通过画像石、画像砖、墓室壁画、帛画、铜镜纹饰等载体上的大量龙图像,我们可以看出当时龙的形态已经比较成熟。研究者指出:“综观汉代的龙纹,其形态基本可分为两类:一类以马王堆一号汉墓帛画上所绘之龙为代表,龙的尾部与躯体混然一体没有界限,即属于典型的蛇躯;龙之四腿取自虎腿,较生硬地安在蛇躯之上,称得上是典型的‘蛇足。这种龙只宜作飞行之态,要表现行走就需要将前后足之间的躯干大大缩短才行。另一类如汉画像石(砖)中的走龙,龙的尾部与躯干有明显界限,即属于变形的兽躯;变形方式是将兽的颈部与躯干拉长,加入了蛇的特征。”后世的龙一般不出于这两种形态。

图4汉代的龙(按顺序分别为马王堆一号汉墓出土帛画局部、马王堆一号汉墓出土棺画局部、安徽淮北画像石双龙咬尾图局部、江苏徐州出土画像石戏青龙白虎图局部、安徽宿县出土画像石升仙图局部、河南南阳出土画像石龙虎斗图局部、四川出土画像石龙车行空图、河南南阳出土画像石应龙图、河北定县出土金银错铜车饰狩猎纹局部、安徽淮北出土画像石龙虎斗图局部、河南南阳出土画像石仙人豢龙图、江苏徐州出土画像石双龙交颈图局部、陕西西安出土青龙瓦当、河南南阳出土画像砖苍龙星座图局部)

《乘云驾龙图》描绘的是神仙驾龙出行的景象,其中五条龙栩栩如生,具有较高的艺术价值。从图中可以看出,五条龙三前二后,步伐一致,皆昂首阔步,威武雄壮,但形态别无二致。很明显,龙的躯体表现为蛇身,尾部与前身没有分开,这一特点与汉代蛇形龙相似。但观其腿部,则比较自然的与躯体连接,这一特点则与汉代兽型龙更为相近。仅这两方面就可以说明,《乘云驾龙图》中的龙显然是一种较之汉代龙更为成熟的形态。唐代的龙不仅在形态上走向成熟,其细部也出现重要变化,如“龙角在隋以前多弯转飘逸,但不分叉,到隋唐时继续飘逸,且开始有明显分叉;龙的背鳍出现自商代,汉代排列疏松,到唐时己排列细密;龙鳞汉以前多是蛇皮形、菱形和长方形,汉时似鱼鳞,但排列松疏不齐,人唐以后,便开始趋向于整齐和细密了。”龙图像在宋代时完全定型,“从龙的整体来看,走兽状的龙图像绝迹,龙背双翼已消退,躯体恢复到战国以前的形状。颈部至腹部逐渐变粗,腹部至尾部逐渐变细,颈、腹、尾二者的衔接比战国以前更为流畅协调,脊上的背鳍逐渐趋于整齐,腹甲工整,鳞片排列紧密,龙体更为修长,蜷曲更为自然,龙身更为完善。龙头的附加物增多,龙角分叉近于鹿角形状。龙发除向尾部披散外,还有相当一部分的发梢向上翻卷,至金元时期,龙的发梢还向前弯曲。龙的髯毛开始出现,四肢和躯体配合更为得体,龙爪从宋代开始出现四爪,不过三爪龙在宋代和宋代以后仍然存在。虎形龙尾在宋代消失,尾鳍逐步形成,至元代趋于美观。肘毛除软毛外,还出现一种硬肘毛,就像挺拔的钢针,配在蜷曲自如的龙身上,形成一种生动的对比。”《乘云驾龙图》中龙的鹿角、四爪、尾鳍、髯毛等特征与这段概括比较符合,但头发的特征与明龙更为相近,明龙“角、发、须、眉、鳍、鬣、肘毛一应俱全,其中发部多改向后飘洒为向上飞扬,如顺风而行风吹所致,具有浓重的图案化色彩;龙口或张或闭,处理灵活自如;龙鼻端多被处理呈‘如意形,以强化其吉祥含义,且无论龙头俯、仰、正、侧,鼻端如意仍多保持完整形态。”《乘云驾龙图》中的龙尽管眉毛、鼻子画法有差异,但其头发明显是向上而非向后飞扬,这与明龙的特征非常吻合。

2、服饰

《乘云驾龙图》中人物服饰分为两类,尊者及从官着装相似,有别于仙童玉女的服装。先来看尊者与从官的服饰。从图中可以看出,三人均执笏戴冠,但冠各不相同,表明三人身份有别。其着装因只有半身而不甚清楚,样式似乎相同,可能为交领宽袖加沿长袍,但颜色有别:“中尊黄服,青缘。从官绛服,皂缘。”尊者所戴之冠最有特色,应为通天冠。在古代,通天冠是级位最高的冠帽,只有地位很高的人才能佩戴,如东汉武梁祠画像石中的王庆忌、吴王、韩王、夏桀等。汉代通天冠整个帽身向前倾斜,且前壁比帽梁顶端高出一截,这部分叫做金博山,上面饰有蝉纹。唐代时,通天冠风格出现几

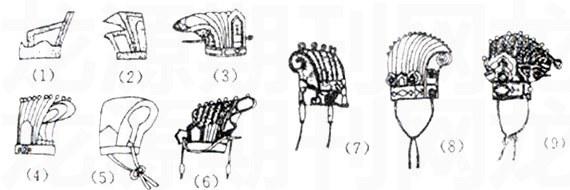

个重要变化:一是颜题成为很规范的帽圈形;二是整个帽身改为向后倾斜;三是金博山缩小成圭形,上面饰有文字或附蝉;四是冠上装饰有珠玉;五是帽身上有等距离的直纹线,叫做通天冠的梁数,或12或24。宋明时期,通天冠延续了唐代的风格,没有出现太大变化。通过图6可以看出,尊者所戴通天冠帽身后倾,金博山很小,帽上的珠玉与直纹线异常清晰,其风格显然不同于唐代以前的通天冠,与元明样式相似。

图7通天冠的演变。(1)武梁祠画像石;(2)龙门宾阳洞北魏《皇帝礼佛图》;(3)新疆伯兹克里克石窟盛唐壁画;(4)敦煌出土唐咸通九年《金刚般若波罗蜜多经》卷首画;(5)北宋聂崇义《三礼图集注》;(6)北宋《朝元仙仗图》;(7)元永乐宫三清殿西壁壁画;(8)《三才图会·衣服图会》;(9)北京法海寺大殿后壁壁画。(摘自黄能馥等《中国服饰史》,第249页)

与尊者及从官相比,《乘云驾龙图》对仙童和玉女的描绘全面而细致。根据图中注文(红裳,青缘,白带,浅黄裙,朱履。仙童黄裳,青缘,黄裙,朱履。)可知,其着装为上裳下裙,如图所见,裳皆右衽交领加沿,袖口特别宽大,也有沿,裙长覆脚趾,腰间束带。中国古代服饰各时代风格迥异,如汉代流行深衣,魏晋南北朝流行宽松肥大的袍服,唐代民风开放,女装风格崇尚低领露乳、袖口宽大肥阔。从仙童、玉女服饰风格来看,明显不同于唐代以前的服装。事实上,这种样式的服饰在元明时期的绘画中非常普遍,但元代为外族统治,故多左衽。

(二)《东壁图》

《东壁图》中所画人物较多,最右边是九位仙女,其左为真人及展经者,再者为一武士,最左边为众受戒弟子。先来看九位仙女。总的来看,作者对仙女的描绘比较粗糙,很多细部处理简单,如其中几个人的面部器官不协调,显得表情颇为古怪;头饰描绘也不太细致,没有将仙女圣洁、高贵的神韵衬托出来。因此,仙女画像的艺术水平并不高,我们主要还是关注其服饰特点。图中文字说明(仙女九人,如仙童玉女,取宜装饰),众仙女装饰与仙童玉女相同。从仙女服饰的宽大袖口、交领右衽、加沿等特点来看,其着装风格的确相似,不过仙女服饰也有独特的地方,主要体现在头饰与上衣。头饰方面,九位仙女皆花冠大髻,初看上去冠的样式似乎都不相同,但有彼此相似的,这可能与画的清晰度与艺术水平有关。沈从文指出:“妇女花冠起源于唐代,盛行于宋代。”上衣方面,九位仙女裳之外都穿有一件披饰,这应该是云肩。云肩是古代披饰的一种,与其相关的披饰有“披肩”、“披帛”、“帔帛”、“帔子”、“霞帔”等。披肩等出现很早,但云肩在五代至宋时期才开始出现,元代其形式始固定下来,《元史·舆服志》云:“云肩,制如四垂云,青缘,黄罗五色,嵌金为之。”不过,当时披云肩者以舞女及宫人为多,而且不限男女。明代时,云肩逐渐在普通妇女中普及开来,成为女式礼服必不可少的装饰物,同时在水陆画中也很常见。此外,云肩的地位也提高了,甚至成为龙袍的装饰。如山东邹城明太祖第十子朱檀墓出土的云肩裥袖龙袍,其图案中即有云肩。

仙女左边的真人及展经者着衣颜色分别为“真人绿衣,红缘。展经者白衣,皂绿。”众受戒弟子服饰的颜色没有提及。结合图像,可知他们穿的都是加沿长袍,袖口宽大,长及覆履,但有一点比较奇怪,即众人中惟真人之袍为左衽,这在三副图所有人物中也是唯一的一例。我们知道,古代服饰汉族为右衽,少数民族多左衽,此外还与统治阶层的民族属性有关,如元代时左衽就很常见。

还有一个描绘比较生动的人物即武士,从图中来看,他应该是一个负责护卫的天神。其身材魁伟雄壮,嘴唇上下及腮部的胡须如钢针般竖起,更显武者威严。手执一柄利剑,腕部及下身戴有防护铠甲。

(三)《西壁图》

《西壁图》的内容最复杂,人物也最多,可以看作一部简单的连环画,其中对武士打斗场面的描绘最值得称道。《西壁图》总共画了17位武士,有执单剑者,有执剑盾者,有执双剑者,有执矛者,有执棒者,有弯弓射箭者,有倒地受戮者,其形态、动作各不相同,但都惟妙惟肖,生动地刻画了战争的残酷性。

图中受戒弟子的画法与东壁图基本相同,真人则与《乘云驾龙图》中的中尊相似,只是前者以正身表现。

此外,图中还有多座建筑,由于其风格与《东壁图》中建筑相同,故在这里一起简单介绍。从图中可以看出,其殿既有直脊亦有曲脊,脊两端有鸱尾,檐角呈上翘状,整个殿有柱无壁,下有石砌之台。我们知道,秦汉时期的殿脊和檐多为直形且较短,有些突兀、僵硬的感觉,而魏晋南北朝时期建筑风格有了较大改变,脊和檐的长度增加,檐角多上翘,整个曲线更加柔和美观。隋唐时期建筑风格与魏晋南北朝有一脉相承之势,但更加饱满柔和。《西壁图》中的建筑尽管被祥云环绕而只能看到部分,但其建筑风格与汉代不同的痕迹仍然比较明显。

由于《太平经》残卷中三幅大型图像的内容非常丰富,以上我们只是择取了一些重要部分加以介绍,尤其对人物服饰做了重点分析。最后补充一点。从整体来看,《太平经》残卷诸图中既有人物画又有山水画。它对人物及其服饰的刻画丰满生动,线条流畅,笔触细腻,疏密有致,反映出其绘画风格已比较成熟。但是不可否认,画中也有不少地方比较简单粗糙,特别是人物表情的描绘水平不高,即便考虑到非原版画因素,也明显暴露出作画者的艺术功底有所欠缺。当然,若从道经绘画来看,这三副画仍不失为绘画艺术较高、思想内涵深刻的作品。画中内容时而充满浪漫情怀,让人对神仙生活充满向往;时而充满宗教惩戒色彩,让人肃然起敬。两相对照,起到了很好的劝诫教化作用,与文字道经可谓相得益彰。

三、结论

以上分析表明,很多证据都支持《太平经》残卷中的三副图像显然非汉代作品,反倒有很多明代痕迹。不过,由于这些图像被置于《太平经》残卷中,而后者又被视为汉代作品,因而对这些图像的来历我们应该谨慎对待。因此除图像以外,我们还对《太平经》中的图像思想进行了讨论(限于篇幅这部分我们拟另文发表),结果表明图像与经的文字部分是融为一体的,《太平经》原本就包括文字与图像两部分内容,这就排除了明人对《太平经》凭空增补的可能性。盖明代编撰《正统道藏》时,残存《太平经》中的图像已经丢失或严重毁坏,故时人又进行了再创作,这便是我们今天看到的《太平经》图像。这个例子也提示我们要注意道藏编撰对道经的修订问题。

(责任编辑于光)