教育信息化竞争力的模型设计与国际指标比较

2009-09-29郁晓华张润芝祝智庭

郁晓华 张润芝 祝智庭

摘 要:教育信息化竞争力是衡量或反映一个国家教育信息化整体可持续发展的综合竞争能力,是提升教育竞争力的环境和动力,是教育竞争力的重要构成要素。对于教育信息化竞争力模型的研究目前尚无任何先例。本文提出了一个教育信息化竞争力的指标模型,包括基础设施、应用环境、应用能力、整合成效和发展前景五方面,并将这些指标与一些已有的权威国际组织的信息化指数进行了映射,然后在此基础上展开了国际比较,分析了目前中国教育信息化竞争力的现状与问题。

关键词:教育信息化 竞争力 国际比较

中图分类号:G40-058.1 文献标识码:A 文章编号:1673-8454(2009)17-0004-08

一、教育信息化与教育竞争力

当今世界发展的大趋势是信息化、网络化和全球化,全球社会正逐步向知识社会转型,知识资本的创造和人力资本的转换成为财富增长的主要源泉。教育竞争力在提升一国竞争优势中的地位和作用正不断加强,成为国家竞争力开发不可替代的基石,而利用信息化手段促进教育的变革并培养大量创新人才,已经成为众多国家战略抉择的重要因素。

信息通信技术的每一点发展、每一步跃升,都具有不可估量的巨大变革力量。世界银行信息解决方案部(ISG,Information Solutions Group)高级顾问Hanna曾这样阐述信息通信技术带来的社会变革力量。[1]

(1)信息和知识的获取。信息获取、处理、适应、组织水平和速度急剧增加的同时,学习、创新以及知识创造和传播的速度也不断加剧。从这一层面,信息通信技术的变革力量就好比印刷技术的作用。

(2)加快并降低生产和处理的成本。信息通信技术正越来越多地被嵌入到各种类型的生产、加工和处理过程中,从而产生出一系列的各类智能产品,如实时过程控制系统、便利的交易系统、业务支持和后台事务处理系统等,另外也非常有助于组织管理上的创新。从这一层面,信息通信技术的变革力量就好比蒸汽机、电力和铁路对于生产和运输系统的变革作用。

(3)促进了个人、非政府组织、企业和社区之间的各种交流与联系。它们彼此之间相互参与渗透、协调合作,开展各类社会型学习,建立实践共同体,并积极调动各种社会资本,引发全球性的社会关注。在这一层面上,历史上可能没有一个事物能与之媲美。

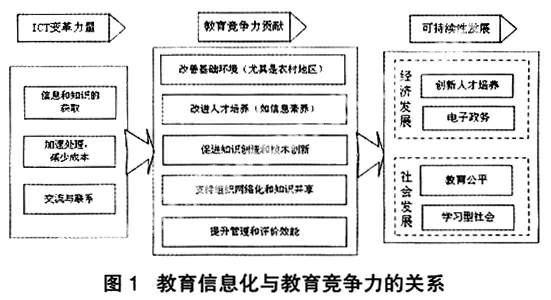

随着教育信息化的不断深入,信息通信技术正以革命性力量推动着教育的不断变革与创新,同时又创造着各种发展契机和挑战。不可否认,教育信息化已成为提升教育竞争力的重要手段和途径,成为其不可分割的关键组成部分之一。在此,我们建议可以通过图1来描绘教育信息化与教育竞争力之间的关系。

教育信息化的发展对提升教育竞争力的贡献作用可以从以下几方面来加以理解:

(1)改善基础环境。教育信息化的大量投入使得学校基础设施建设更加现代化、网络化,尤其是在农村偏远地区。

(2)改进人才培养。信息通信技术的运用可以很好支撑课程和教法的改革,并且关注于学生理解、解决真实世界问题的能力,以及其创造性的培养。同时,要求教师升级教学内容和教学模式,将信息技术整合进课程中。

(3)促进知识创造和技术创新。借助技术手段,可以进行知识的建构,同时收集最好的教学实践以促进信息技术的应用,进而解决复杂问题并开展应用创新。

(4)支持组织网络化和知识共享。利用信息技术可以有效支持各种交流、合作和共享,尤其是城市和农村学校之间,从而有力解决日益加剧的数字鸿沟问题,推进教育公平。同时通过对分散型群体的网络化组织,能极大地推动基于学习共同体的教师专业发展。

(5)提升管理和评价效能。从宏观上,信息通信技术可以支持学校教育的高效有序管理;从微观上,还可以监控并显示学生高阶学习过程,开展基于问题解决的评价。

在此基础上,通过对创新人才培养、电子政务、教育公平以及学习型社会等教育所面临的重大问题的解决,教育信息化正有力地推动着社会和经济的可持续性发展。

二、教育信息化竞争力的模型设计

教育信息化竞争力是衡量或反映一国教育信息化整体可持续发展的综合竞争能力,是提升教育竞争力的环境和动力,是教育竞争力的重要构成要素。对于教育信息化竞争力模型的研究目前尚无先例,因此我们希冀通过本文的工作能为该领域的研究提供一些参考和借鉴。

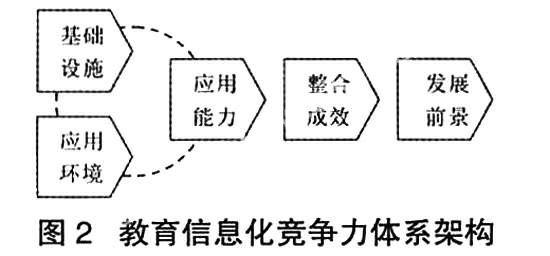

1.模型架构脉络(如图2所示)

2005年,世界银行针对发展中国家,提出了评价ICT运用于教育的指标框架,主要关注10个方面:ICT对于学生和成就的影响、监测和评价、公平观点、费用、目前的项目和实践、具体的ICT工具、教师教学与ICT、内容与课程、学校层面的观点、政策观点,并将这10个方面归为四个主题:基础环境、运用情况、影响成效、未来计划。[2]本文中,我们就在此教育信息化架构的基础上进行了教育信息化竞争力模型的研究。我们拟定从静态和动态的关系,目标和动力的关系来把握教育信息化竞争力。也就是说要从研究现状出发来发现不同要素变化的趋势,从中分析竞争力的强弱,再把发展落实到竞争力要素的动态变化上。因此,我们提炼出5个教育信息化竞争力的关键指标:基础设施、应用环境、应用能力、整合成效和发展前景。

如图2所示的指标模型架构的脉络可以这样梳理:教育信息化具备的基础设施(如投入、物理设施等)如何,应用环境条件(愿景、态度、人文等因素)怎样,社会应用的能力(指获取、吸收和有效利用ICT技术的能力)如何,这三个关键点就是教育信息化发展的动力机制;在此基础之上,那么现有社会的整合成效如何,描述的是静态的状况;而今后的发展前景怎样,则是对动态潜能的把握。这样,我们就可从一个全面、协调、持续的视角来衡量一国教育信息化的竞争力状况。

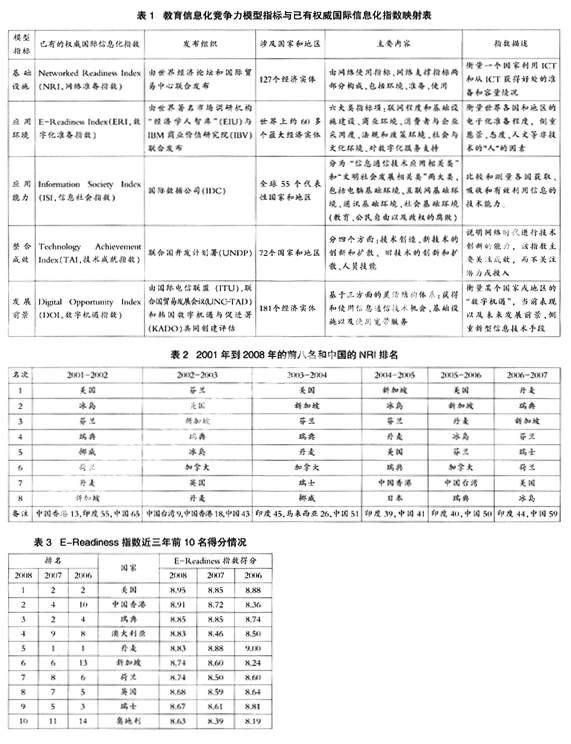

2.竞争力模型指标映射

由于上述的教育信息化竞争力的每一个指标都需要大量的、全面的、公平的、科学的、均衡的数据,且影响的因素也多种多样,因此出于经济性、持续性和权威性等多项原则的思考,我们拟定利用一些已有的权威国际组织的信息化指数(基本上每年发布一次)对设计的模型指标进行描述,其映射关系如表1所示。

三、教育信息化竞争力的国际指标比较

1.基础设施

ICT(Information Communication Technology,信息和通信技术)被公认为是知识经济的主要基础,应用和掌握ICT已经成为一些国家经济运行的关键,为此,各国纷纷加大了对ICT建设的投入力度。从2001年到2008年的网络准备指数(NRI)前八名和中国的NRI排名情况统计表如表2所示。美国及北欧各国在排行榜上始终名列前茅,凸显出较高的信息化准备水平。亚太地区部分经济体对信息化发展开始高度重视,积极筹备,表现突出。在2007~2008年度,亚太地区有6个经济体跻身全球前20名:新加坡第5名、韩国第9名、香港第11名、台湾第17名、日本第19名。尤其是新加坡,在2002~2007年间都位列前三甲。新加坡的突出表现主要归功于政府具有通盘规划的发展战略眼光:创造性地运用信息通信技术,改造政府、私营部门和公共领域,建立起高效率的市场环境,对新加坡竞争力的提升起了直接而巨大的推动作用。但同时,有关数据也表明“数字鸿沟”问题困扰着全球信息化进程。发达国家不仅综合指数排名靠前,而且在具体指标上也全面领先于发展中国家,有些硬指标,如每百人互联网用户数、每百人移动用户数等,排名最高的国家与最低的国家相差数百倍甚至数千倍。

纵观2001年度至今的NRI指数排名,中国的进步不大,与其经济崛起的大国地位极不相符。比较2004~2005年度至2006~2007年度的排名,中国连续两次下跌9位,从41位下跌至59位。世界经济论坛在《2006~2007年全球信息技术报告》中对中国有一段评语:中国的信息通信技术发展与中国经济和社会的融合需要列入中国政府的议事日程。这一语句深刻地揭露了一个不争的事实:中国还没做好进入信息化进程的充分准备。

2.应用环境[3]

2008年全球E-Readiness指数平均得分为6.39,而2007年为6.24,2006年为6.02,整体呈上升趋势。随着全球信息化进程的深入,E-Readiness指数得分考核的指标越来越复杂。基本的网络建设不再代表能够有效的应用。网络必须保证快速、安全和可承受性,这一点与政府宽带政策的数字化发展承诺紧密联系,又必须通过便捷的公共服务通路送抵到个人或企业。总体上讲,北美和西欧仍是应用环境最佳的两大区域,他们已经将ICT投资转化为了经济效益。其他区域也在逐步跟上,积极加强网络设施的投入和建设,政府也加大了关注和规划力度,尤其是亚太地区。2008年,排名最靠前的20个国家与排名最后的20个国家之间的差距为3.43,比2007年下降了0.21,2007年下降为0.50。

根据表3的数据可知,2008年,前10名的排名变化非常显著。丹麦在连续4年排名第1后,2008年下降到了第4的位置,同样情况的还有瑞士,由2007年的第5下降到了第9,以及芬兰,跌出了前10的排名。这一变化与欧洲ICT政策的持续抓手失败不无关系。相反的,美国、香港、荷兰尤其是澳大利亚却是积极扩大和改善网络连接,展开应用创新。在2007年的调查就发现在宽带的可承受能力方面,发达国家和发展中国家之间已不存在巨大的差距了,那么接下来最为困难的问题就是如何使人们应用网络的问题,即个人或企业如何交流、共享彼此的信息和工作。

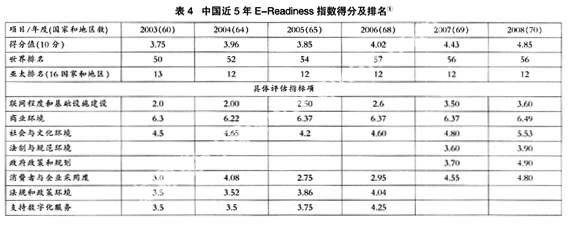

如表4所示,纵观中国5年来E-Readiness指数的排名,无论世界还是亚太地区,都非常靠后,得分都低于全球平均分近三分之一。再细看具体的评估指标项,中国表现较好的指标项仅“商业环境”;居中的有“法规与政策环境”和“社会与文化环境”;而在“联网程度与基础设施建设”、“消费者与企业采用度”两项上则表现非常差。可见中国在信息化建设中,基础设施的建设与普及、信息化的接受度、社会文化环境等方面需要大幅重视和改善。对于E-Readiness新增的“政府政策和规划”指标项,在2008年得分有了一个飞跃,从3.70上升到了4.90,反映中国政府开始明显意识到了信息化对于提升一国竞争力的重要作用,但距离前列国家和地区(美国9.0,香港8.95,瑞典9.35,澳大利亚8.85,丹麦9.85)以及一些亚太前列国家和地区(新加坡9.25,韩国8.75,日本9.05)的差距仍然非常巨大。随着知识社会的演进,一国信息化应用环境的建设,尤其是政府的愿景规划、人们应用态度、社会文化氛围等非技术的“人”的因素的重大意义将日渐凸显。

3.应用能力

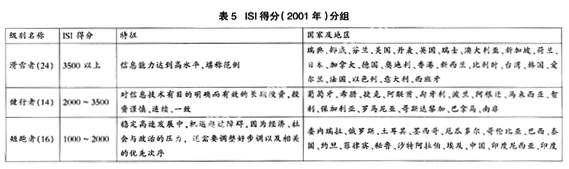

IDC/World Times根据ISI(信息化社会指数)得分的情况对 55个国家和地区的数据进行了分析比较,并将这55个国家和地区划分成四组:“滑雪者”(Skaters)、“健行者”(Striders)、“短跑者”(Sprinters)和“慢跑者”(Joggers)。[4][5]表5显示了每组类型具备的特征,以及2001年各国家和地区所属的类型。

根据IDC在2004年底公布的ISI得分排名报告,近四年中,瑞典首次不再是排名第一的国家,取而代之的是丹麦。[6]丹麦的一些领先指标包括:84%的公民可以在家里上网,22%的家庭已经连接上了宽带网络。其后依次是美国、瑞士和加拿大。北欧国家占据了前十个排名的七个。韩国排名第八,是唯一进入前十名的亚太地区国家,因其在宽带领域的突破性进步而在亚太地区国家中排名第一。据2003年的数据,68%的韩国家庭都接入了宽带网络,这个比例是美国或丹麦的三倍。

尽管亚洲地区的国家在社会指标这一项中落后较多,但仍然在宽带技术和因特网基础设施和服务方面具有较强的竞争力。IDC亚太中心研究组副总裁Kitty Fok说:“大部分亚太国家在ISI排名中都有进步,许多国家在电信和网络相关的指标中排名十分靠前,主要原因是一些国家(如韩国、中国香港、中国台湾、新加坡、日本)对宽带技术和无线技术的快速使用。”在电信指标排名中,韩国、中国香港、中国台湾和新加坡占据了前五名中的4个名次。无线技术的采用率在中国台湾是最高的,接下来是中国香港和新加坡。

中国的ISI得分属于“短跑者”一组,处于蓄势待发状态,面临经济、社会与政治的多方压力,信息技术发展极不平衡。对照2003年ISI单项指标排名(计算机46,电信39,因特网38,社会38),中国的“计算机”一项排名尤其靠后,说明IT消费问题已成为中国发展的障碍。而这与人口因素关系非常相关,同中国一样,印度、印度尼西亚、巴基斯坦也都因为人均数字低而使总分下降。因此,如果要提升中国整体的教育信息化竞争力,人口的均衡发展是一个不得不思考的难题。纵观中国几年的ISI得分排名,如表6所示,虽然信息技术社会应用能力在2003年有了大幅提升,升至到了44位,但在2006年又跌入了垫底的排名,为50名,只比印度、越南稍好,说明中国总体信息技术社会应用能力提升的进度不及世界大部分的国家,这一点必须得引起有关政府的重视。只有有效调整好发展的步调以及相关的优先次序,才能协调一致提升中国获取、吸收和有效利用信息技术的能力,稳步踏入知识社会。

4.整合成效

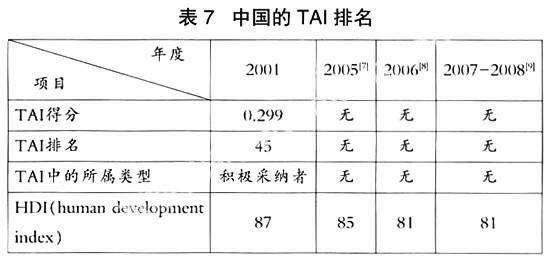

技术成就指数(TAI)是在2001年UNDP的人类发展报告中提出的。72个参加评估的国家(地区),按其技术成就指数水平可划分为四种类型:第一类为“领先者”(Leader)(>0.5),主要是发达国家。这类国家在技术革新方面是自我持续的,在技术开发和传播以及技能培养方面都取得了很高的成就。第二类为“潜在的领先者”(Potential Leaders)(0.35~0.49),主要是发展中国家。这类国家和地区大多在培养高技能人才方面投入了大量经费,并广泛传播传统技术,但在技术革新方面做得不够。中国香港以技术成就指数0.455,排在第24位。第三类为“积极采纳者”(Dynamic Adopters)(0.2~0.34),均为发展中国家。这类国家在采用新技术方面表现积极,但在传统技术的传播方面表现缓慢且尚不完善。中国与巴西、印度都在此类中。第四类为“无足轻重者”(Marginalized)(<0.2),均为贫困程度较深的发展中国家。这类国家整体技术成就水平低下,与第一类相差悬殊。总的来看,中国的技术成就指数为0.299,排在第45位,居世界中等偏下水平。

UNDP只在2001年做了TAI排名,在后续几年的人类发展报告并没有继续关注TAI。不过UNDP认为TAI的排名会从某种程度上影响HDI(Human Development Index)的排名,因此,我们跟踪了2001~2008年的人类发展报告。从中国在HDI的近8年排名情况(见表7),我们可以看出中国的HDI排名在不断地前进,结合前面中国在KEI中的“ICT基础设施”增幅情况,我们可以做出这样的预测:随着ICT基础设施投入的不断增大,中国的TAI排名将会不断前进,即从2001年的45名向前迈进一步。

另外,国内学者运用UNDP的TAI的计算方法计算了全球134个国家和地区的技术成就指数,把UNDP(2001)的单年数据扩展为1985~2005年的“面板数据”(Panel Data,是截面数据与时间序列综合起来的一种数据资源)。[10]从数据总体情况来看,中国的技术成就水平在过去20多年有了明显提高,但仍处于中等偏下的水平。中国在新技术扩散和旧有技术扩散方面进步较大,在技术创造和人力技能方面进展很小,说明中国与全球平均水平和全球领先水平技术差距的缩小主要来自于技术扩散和技术吸收能力的提高。在完成了一定程度的技术积累后,中国技术成就水平已经进入了一个平稳发展时期,提升速度趋缓说明了技术扩散的收益开始递减,中国需要从战略上更加强化技术创造和人力技能开发,需要有新的制度安排,包括更加充分的市场激励、企业主动、政府促进和制度创新,这应该成为中国制定技术战略和政策制定的基础。中国不能继续依赖旧有技术扩散,而要在技术创造、新技术扩散和人力技能开发等方面取得更大突破。

5.发展前景[11][12]

2006年世界各地的平均DOI(数字机遇指数)分数是0.40,而2005年为0.37,增长率为8%。然而,却存在着极大的不平等性:低收入国家的平均值低于世界平均值的一半,只有0.18。相反,高收入国家的平均DOI分数是低收入的3倍多,达到0.65;欧洲和美洲的平均DOI分数高于世界平均分数,亚洲的平均DOI分数与世界平均分数持平,而非洲的平均DOI分数为0.22。根据2006年DOI得分情况,可以将181个国家和地区划分为如下三种类型:

(1)数字机遇指数高的国家(0.49以上)——高速接入浪潮。这些国家大部分在欧洲、北美、东亚和太平洋地区。他们为其大部分居民提供良好的数字机遇,具有多样的和广泛的基础实施,相对较低的价格和对新技术的广泛使用。韩国位于第一位,其DOI分数为0.80,其次是日本(0.77)和丹麦(0.75)。

(2)数字机遇指数中等的国家(0.30-0.49)——平均增长。这些国家包括拉丁美洲、加勒比海、亚洲和北非等不同地区的国家。他们具有较高的平均机遇,约0.89,这是由于较好的移动覆盖和相对较低的价格。他们区别于DOI低的国家的是它们合理的基础设施和对先进技术的日益增长的应用,但这些方面也只达到高DOI国家的三分之一。这组中包括大的发展中国家,如中国、巴西、埃及和印度尼西亚,以及印度。

(3)数字机遇指数低的国家(0.30以下)——主要依靠移动。低DOI国家包括许多低收入的非洲和亚太地区国家,其基础设施水平低,只有有限可用的互联网和宽带设施、相对于本地收入来说较高的价格,表明潜在的信息社会接入还没有完全实现。

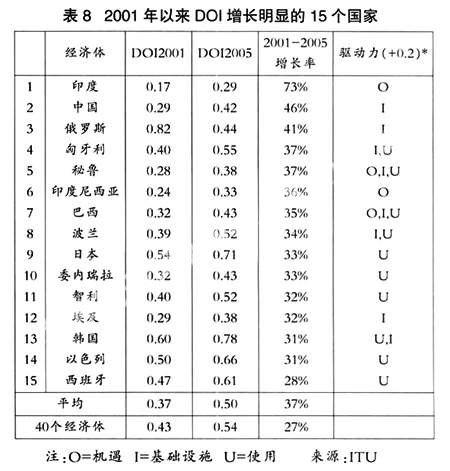

表8列出了2001年到2005年以来DOI增长最明显的15个国家。它们来自各个地区,包括BRIC(巴西、俄罗斯、印度和中国)这四个发展中的巨人。这些国家政府通过优先推动信息社会的发展策略,使得商用服务的推出和用户数量快速增加,基础设施和宽带使用量实现了大幅增长。如印度和印度尼西亚,是通过改善“机遇”帮助ICT实现了增长,典型的措施包括增加移动通信网络覆盖、降低价格等。而中国、俄罗斯、埃及等是通过基础设施的投资获得了DOI的增长。另外,日本、以色列、西班牙等发达国家则采取了刺激使用量的方法,比如从窄带向宽带的转移等。

根据表9所示的数据,中国的DOI得分属于数字机遇指数中等(0.30-0.49)的国家,在亚太地区54个国家和地区中排名18,但其世界排名却从2005年的第74位下降为2006年的第77位,降低了3位,这一信号揭示:中国信息社会发展机遇的增长趋势落后于世界大部分国家的增长趋势,不进则退。另外,中国在“基础设施”和“利用度”方面也与发达国家和地区存在很大差距,得分不足他们的二分之一甚至三分之一。虽然中国在移动通信技术和互联网接入方面有了巨大收获,但发达国家和地区的数据服务种类更多、功能更强大,而速度也更快、资费也更低,在现代基础设施和规模经济上实现了稳步推进,将中国远远落在了后面。因此,中国如果要想提升自己的竞争力,在推动信息化的战略时必须积极思索这些问题。

四、中国教育信息化竞争力的图示模型

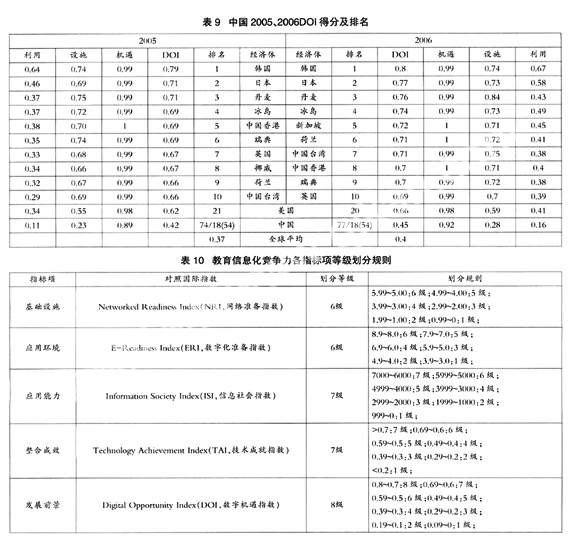

为了从全局的角度对中国的教育信息化竞争力进行国际比较,我们将上述五项国际指数再进一步划分等级,使得它们的基准一致。各指标项等级划分规则如下:

在综合考虑了国情、文化、地区方面因素的基础上,我们选择英国、美国、韩国、日本、印度、巴西六个国家与中国进行比较。

美国、英国:教育信息化发达但与我国文化差异很大的国家。

日本、韩国:教育信息化发达但文化背景与我国比较类似的国家。

印度、巴西:教育信息化发展中国家,地区、民族差异较大,国情与我国较为相似。

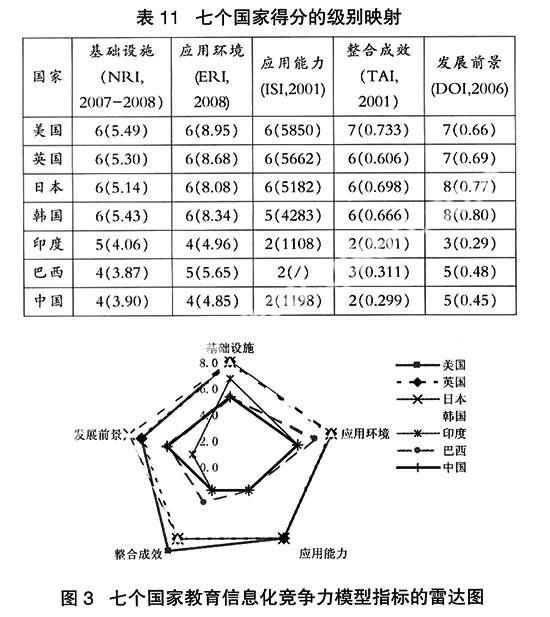

根据表10所示的划分规则,我们对这七个国家在五个国际指数上的得分进行了一一映射②,结果如表11所示。

根据表11,调整指标项之间的比例,我们得出了如图3所示的雷达图。

从图3中,我们可以清晰看出这七个国家在五个模型指标项中的总体状态以及优势倾向。中国整体教育信息化竞争力是比较令人担忧的,仅略比印度好些,还不如巴西,更远远落后于英国、美国、韩国和日本。目前的整合成效,美国最好,韩国与日本相当,超过了英国,中国还不如巴西。而应用能力方面,发展中国家与发达国家差距十分显著。韩国、日本的发展前景已超过英国和美国,中国的发展前景与巴西持平。印度虽然在基础设施方面的竞争力强于中国和巴西,但发展前景潜力不足,是最差的。七国中,中国的应用环境是最差的,说明我们在提升竞争力的非技术的“人”的平台方面搭建是非常薄弱的。政府愿景规划、人们应用态度、社会文化氛围这些环境的建设已成为了知识社会演进的重大作用力,中国如果不在此方面加以重视和改善,那么这些问题必将演变成为提升中国教育信息化竞争力途径中的障碍。

参考文献:

[1] Nagy K. Hanna. Why National Strategies are needed for ICT-enabled Development[EB/OL]. [2009-01-06]. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/12/15/000160016_20031215120304/Rendered/PDF/2727910paper.pdf.

[2] World Bank. Knowledge Maps: ICTs in Education[EB/OL]. [2009-01-06].http://www.infodev.org/files/2907_file_ Knowledge_Maps_ICTs_Education_infoDev.pdf.

[3] Economist Intelligence Unit & Institute for Business Value.The 2003 e-readiness rankings, The 2004 e-readiness rankings, The 2005 e-readiness rankings, The 2006 e-readiness rankings, The 2007 e-readiness rankings, The 2008 e-readiness rankings [EB/OL]. [2009-01-06]. http://www.eiu.com/.

[4] Wilford Welch . The Information Society Index (ISI) 2000[EB/OL]. [2009-01-06]. http://www1.worldbank.org/devoutreach/spring00/article.asp?id=86.

[5] Agus Hartanto. INDONESIANICTsDEVELOPMENT[EB/OL]. [2009-01-06]. http://stdev.unctad.org/un/indonesia-p3.ppt.

[6] 2004 Global National Rankings of Information Society Index Reported by IDC [EB/OL] . [2009-01-06]. http://www.idc.com.

[7] United Nations Development Programme(UNDP).Human Development Report 2005[EB/OL]. [2009-01-06].http://hdr.undp.org/en/media/HDR05_complete.pdf.

[8] United Nations Development Programme(UNDP).Human Development Report 2006[EB/OL]. [2009-01-06].http://hdr.undp.org/en/media/HDR06-complete.pdf.

[9] United Nations Development Programme(UNDP).Human Development Report 2007-2008[EB/OL]. [2009-01-06].http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf.

[10] 范黎波,郑建明,江琳.技术差距、技术扩散与收敛效应:来自134个国家技术成就指数的证据[J].中国工业经济,2008 (9) .

[11] 2006年世界信息社会报告[EB/OL]. [2009-01-06]. http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2006/.

[12] 2007年世界信息社会报告[EB/OL]. [2009-01-06]. http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/.