告别郡县制

2009-08-27秋风

秋 风

我们已经普遍感受到了基层治理所存在的问题之严重性。我想通过对中国基层治理结构之历史分析,借助古典政体科学的理论,对这些问题形成的历史的结构性原因及现实原因略作分析,在此基础上寻找出一个解决方案,一个能为地方政治的发育留出一定空间的合理的基层治理单位。

县域治理问题的根源

首先简单分析一下基层治理的问题究竟在哪,其根源何在。当然,这也许只是一个貌似的根源。

现在我们在基层所看到的危机或者说问题,在中国两千年来的历史上曾经周期性地出现。每个朝代在建立三四十年之后都会出现这些问题。这是一个历史性困境,这个困境两千年来都没有解决。

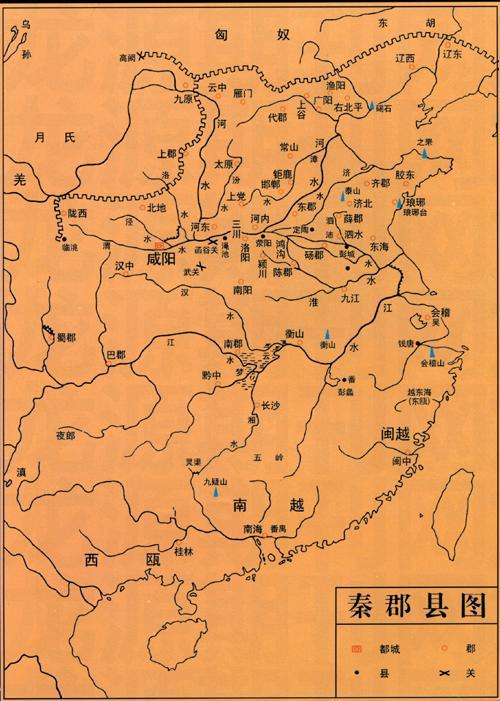

问题在哪儿?不妨对政体架构进行一番分析。分析的基础是古人运用的一个概念,“郡县制”。近年来,我越来越强烈地觉得,用古典中国的概念,其实可以恰当地描述我们在中国所看到的政治现象。当我们要概括当代中国的政体结构是什么时,也许,“郡县制”仍然是最合适的术语。

郡县制的核心特征就是自上而下的授权和控制,整个权力系统的运作是单向的、自上而下的。它的一个重要特征是,包括中央政府在内,县以上各级政府都不直接执行法律,它们都是监督性政府,所谓“管官之官”。只有到县一级政府才是真正管理民众或者说服务民众的政府,古人所谓“亲民之官”,县官直接跟民众发生关系。

我们现在依然是这样一套体制。在中国,我们制定了很多全国性法律,但是全国性法律要由地方政府执行,而地方政府有时可以按照自己的理解随意地不执行或者扭曲地执行。这样,全国性法律存在被悬空的危险。

从权力架构上看,郡县制是金字塔型权力授予──控制模式。在另外一种现代治理形态联邦制中,人们看到的是“重叠统治”,也即每个政府独立地执行自己的法律。通过这样的对照,我们很容易理解,为什么县会变成矛盾聚集的地方。因为,只有县政府才和民众发生关系,其他政府不会跟民众发生直接纠葛。只有打交道,才可能出现纠纷、冲突。

更进一步,在这样一套自上而下的授权、控制体制中,每一层级政府都是全能政府,它的权力都是无限的。从理论上说,中央政府有多大权力,它之下的每一级政府就都可能有多大权力。在中央政府那里,这种全能性当然很明显,中央政府的权力可以任意扩展或者缩小。中间层级政府的这种全能性并不明显,它们并不经常使用理论上可以运用的诸多权力。在县一级政府那里,又可以看到这种明显的全能倾向了。因为它与民众打交道,中央政府的所有法律、政策都要由它来具体执行,所以理论上它对民众的权力与中央政府对民众的权力是一样的。

反过来再看,这样一个全能的权力不能没有一套有效的监督机制。郡县制确实设计了一个很完整的监督体系,尤其是自上而下的监督体系。本来,县以上各级政府的主要职能就是监督其下级,中央政府及中间层级政府监督的目光全部聚集于县。但是,这一套体系始终没有发挥理想的作用。

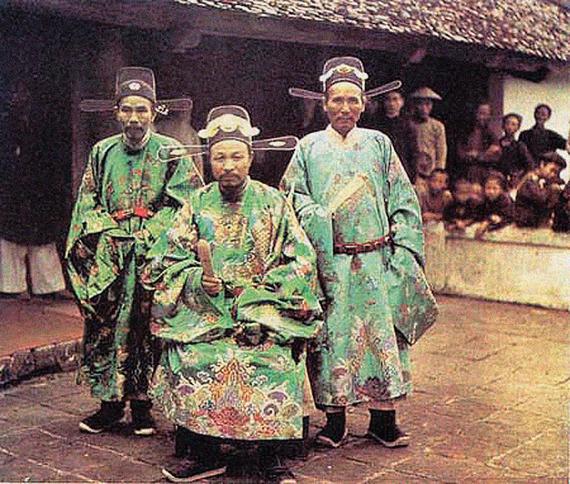

原因在于,这样一套自上而下的权力控制体制会导致相邻的两级政府相互勾结。郡县制下,既然权力是自上而下授予的,则政绩考核同样是自上而下进行的。既然县以上各级政府不与民众发生关系,则它就无法直接形成自己的政绩。基本上,只有县政府能够形成看得见的政绩。这就麻烦了。比如说道台的职能本来是监督府、县官的,但知府自己没有直接的政绩,他的政绩是从知府、知县那里来的;或者在当代,地市委书记的政绩来自下属县委书记的政绩的总和。这样,上下级两级政府之间的利益是一致的。面对上级部门,它们是一个利益共同体。制度的初衷是进行自上而下的监督,事实却是每个监督的环节都是短路的。当然,监督的失灵还有其他原因,这里只是从最抽象的结构层次来分析。

行政监督失灵了,司法监督就不用说了,因为司法是地方化的。当然,郡县制下也没有民众自下而上的监督。

这样,在历史上、在现实中,我们看到的是这样一种情形:县级政府拥有巨大的权力,并且是直接针对民众的,而这个权力又没有受到有效的控制和监督。你可以想象,这样的县域治理体制当然会出问题。

这是与历史保持连续性的结构性原因。不过,我们还需要注意这30年,尤其是20世纪90年代以来的新趋势。1990年代以来,县级政府的行为模式变化很大,这之后,经济增长也比较快。经济学家为了解释高速增长提出了“地方政府竞争”的理论模型。这个理论模型存在很多问题,不过它确实指出了一个显而易见的现象:地方政府的公司化。

为什么会出现这一变化,暂时不讨论,重要的是,地方政府的公司化让县级治理问题更为恶化了。以前,政府、尤其是直接与民众打交道的县政府,确有对民众滥用权力的倾向,但事实上,它与民众发生关系的机会并不多。比如,20世纪80年代似乎就是收税、计划生育等少数几项事务。随后,地方政府开始公司化,开始经营城市、经营土地、经营农村。这里的经营主体一般都是县政府,它一步步扩大经营范围。

县政府变为经营主体,它既是商人,又是政府,全能的权力与商人的计算结合在一起。这样,它和民众打交道的机会一下增加了很多,比如征地会让一个村庄几百口人都和县政府发生关系,或者拆迁会牵涉几十、几百户普通市民,或者国有企业职工下岗,县政府必然与几十、几百名工人直接发生关系。而县政府只要和民众直接发生关系,就有可能呈现为一种侵害关系。这是由其不受约束的全能权力的性质决定的。

官民冲突的频繁发生,还有另一个原因,也跟中国政企结构前30年和后30年的变化有关。前30年的体制是一种强动员体系,整个国家是一家超级公司,像周其仁教授讲的。全国人民拥有一个共同目标,在意识形态动员下,所有人有共同意识。那时候不管是干部还是群众,整体上是一个活动单位,整个国家是政治和经济活动单位,在这里人与人的区别就是干部和群众的区别。不管有多大矛盾,大家还觉得是一家人,因为是在从事一个共同的事业。

但后来,“干群关系”演变成了所谓“官民关系”。1950~1960年代,社会处于高强度动员状态,意识形态的力量把整个社会凝聚成一个紧密的道德─政治共同体。在其内部,当然就只有工作责任的大小之分,而无利益的区别。这是所谓“干群关系”的本质。但到1970年代初,这种共同体的感觉就已经瓦解了,整个1970年代是迷茫的时代。1980年代初,媒体讨论“信仰的失落”,不过是在公开地描述一个已经存在很久的事实。这种失落感就是源于强动员形成的共同体感觉的瓦解。

1980年代全社会寻求变革的共同意愿,好像又把人们的感情联合到一起。1980年代末这种共同体感觉则再度瓦解。1990年代之后政府的商业化,引发政府与民众直接发生利益的冲突。在一个一个具体的案例中,民众清楚地看到,自己的利益与政府的利益不是完全相同的,政府也从民众的反应中得知了这一点。这样,从官到民,都产生了一种个人利益的自觉,都意识到“我的”利益跟“你的”利益不同。这就出现了官民关系。换言之,从全民改革共识到稳定压倒一切的变化,就是干群关系转为官民关系的根源。

当然,在过去30年中,我们还看到另外一种情形,那就是,地方政府,尤其是县级政府进行了很多制度创新。这一点也与每一级政府都是全能政府有关。清末新政,都是在地方层面进行的,张之洞、李鸿章等人都是以地方大员的身份从事现代化事业。实际上,过去30年中国所有改革措施,最初都是基层创新,然后由上级政府认可,最后被中央政府认可而变成政策、变成法律。我正在写一本书《立法企业家驱动的制度变迁》,就准备讨论这个问题。问题仅仅在于,利用这种空间进行制度创新的地方官员,毕竟是极少数。