对1997—2008年档案保护技术学学科体系论文的统计分析

2009-04-14李国华

李国华

摘要:1997—2008年间共发表档案保护技术学学科体系学术论文20篇,通观各学者的观点,主要包括以下两个方面:一为传统档案保护技术学学科结构存在着种种不足,难以满足现代档案保护技术学研究和发展的需要;二为现代档案保护技术学的学科结构应该如何架构。包括学科体系架构的基点、学科体系架构的原则、实践性教学内容改革及学科体系架构的方法。

关键词:档案保护技术学学科体系论文统计分析

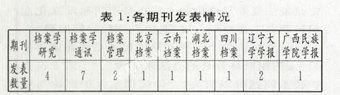

笔者以“主题”为检索项,以“档案保护技术学”、“档案保护技术学体系”为词条,以中国期刊全文数据库为基础对发表于1997—2008年期间的关于档案保护技术学学科体系及其革新的论文进行了初步统计,共计20篇(参见表1),研究数量虽不多,但成果之丰,程度之深,为新时期档案保护技术学学科建设提供了有力的借鉴,值得我们去研究总结。

通观各学者的观点,笔者认为主要包括以下两个方面:一为传统档案保护技术学学科结构存在着种种不足,难以满足现代档案保护技术学研究和发展的需要:二为现代档案保护技术学的学科结构应该如何架构。包括学科体系架构的基点、学科体系架构的原则、实践性教学内容改革及学科体系架构的方法。本文将从这两个方面对各学者的研究成果加以统计分析,力求从中总结出规律,从而更好地指导档案保护技术学的教学和实践。

1、传统档案保护技术学学科体系结构的不足

张美芳认为。“档案保护研究的范围越来越窄、方法越来越少、内容越来越旧”。并认为传统档案保护技术学需要通过“发扬传统优势,加强内功的修炼,引进与吸收,合作与协调,整合与集成,创新与发展。全面提高”。

赵淑梅认为,传统档案保护技术学理论体系存在缺陷,并且指出这种缺陷已经不能通过对传统体系进行局部调整来得到弥补了,它“对档案保护技术学研究的实质内容揭示不科学”。“现有档案保护技术学对档案寿命的研究内容是不完整的”,不能满足电子档案保护的需要。且“档案制成材料耐久性概念中限定的研究方法和衡量档案寿命的标准等方面的内容也有待于进一步扩充更加科学的新内容和新方法”。

朱道勇认为传统档案保护技术方法主要体现在两个方面:“防的技术”和“治的技术”。这种以档案制成材料的寿命为研究对象的传统档案保护技术学,对纸质档案和胶片档案等是有效的,但对电子档案保护则不能起到很好的作用。“这就需要在保护观念和技术方法上进行反思和更新,进而重新审视现有档案保护技术学的研究内容及围绕定义产生的其他理论和原则”。

周耀林认为,传统档案保护技术学现有的许多分支学科存在着“概念不完全一致,内容安排不尽合乎逻辑的问题”。戴也认为传统档案保护技术学研究范围的局限性不能满足电子时代的需要。

2、对现代档案保护技术学体系结构的架构

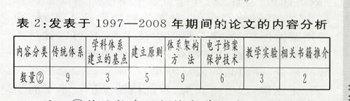

该部分是这一时期档案保护技术学学科体系结构讨论的热点,在所查到的20篇论文中,它占16篇之多,可参见表2。总体来看,内容主要包括:学科体系架构的基点、学科体系架构的原则、实践性教学内容改革及学科体系架构的方法四个方面。

2.1学科体系架构的基点

“学科理论体系的建立和学科方法论的选择都必须以学科基点为基础,在此意义上可以说,有什么样的学科基点便会产生什么样的理论体系”。因此学科基点成为一个学科健康发展的基础。周耀林认为,现代档案保护技术学应该以“信息载体为基点,即记录信息的各种物质材料”,并认为这是由于离开了载体研究,档案保护技术学将遇到难于解决的问题,同时信息环境下的电子文件归档保管也要求其必须这样做。

连叶成则认为现代档案保护技术学的学科基点应仍为“研究档案制成材料变化规律和保护档案的技术方法”。他指出片面强调档案材料主体论可能导致“忽视对馆、室藏档案的保护”、“忽视对保护技术方法的研究”和“档案保护技术学科失去独特的个性”。

2.2学科体系架构的原则

档案保护技术学作为一门学科,其体系结构的建立必须遵循一定原则,这样才能确保其科学地发展。周耀林指出现代档案保护技术学建立的原则为“客观性原则”、“形式逻辑原则”、“发展原则”。金波则认为应遵循“科学性原则”、“逻辑性原则”、“发展性原则”。

赵淑梅主张重新架构档案保护技术学体系结构时,不仅需要“科学揭示档案保护技术学研究本质内容”,而且需要“用文件生命周期理论指导档案保护技术学的研究”。这种架构方式将保护过程置于档案形成、保管和利用的全过程之中,有利于从具体环节上保证延长其寿命。

2.3学科实践性教学内容改革

档案保护技术学是一门实践性操作性很强的课程。实验是其教学的有机组成部分。但长期以来,传统档案保护技术学的实践性教学都处于薄弱环节。

张美芳主要从教学实践着眼,以“大文献观”为指导,指出档案保护技术学本科生教学应该将“文献保护”、“文化遗产保护”列为档案学基础课。将“档案保护技术学”调整为“保护学”、“保护技术管理学”、“数字保护”等课程,并在研究生阶段加强专业课程培训,如修复技术课程、有害生物防治技术实践、影像档案的保护、数字信息保护技术等,还可以针对不同领域的特殊性开展特殊课程的讲座或培训,如壁画的修复、丝织品的修复等。

张建华、蒋晨曦认为“传统档案保护技术学的实验教学内容是围绕‘物的保护展开的”,这种方法对纸质档案保护是有益的,但“缺少了有关传统声像档案和现代的电子档案保护的实验教学内容”,且传统声像档案、电子档案保护实验教学内容定位存在问题。他们认为“现代档案保护技术学的实验教学内容体系应该包括纸质档案、声像档案和电子档案实验”。

许晓明认为实践性教学中存在着诸多问题:实验室基础设施不足;实验设备落后;实验课开课不足以及教学与实践相互脱节、实践方式单一等。应该加大实验室投入,重视实验室建设。丰富实验内容和形式。

2.4学科体系结构架构的方法

周耀林在客观性、形式逻辑和发展三原则的指导下,认为档案保护技术学的体系结构可以从广义和狭义两个方面进行架构。同时又将广义的档案保护技术学体系结构从研究内容区别为理论档案保护技术学和应用档案保护技术学。其中理论档案保护技术学划分为以下分支学科:档案保护技术学基础、档案寿命学、档案保护法规学和档案保护技术史。应用档案保护技术学的主要分支学科包括档案环境学、档案信息保护学、档案修复技术学、档案库房建筑学。狭义的档案保护技术学体系结构主要分为古代档案保护学、近代档案保护学和现代档案保护学。并指出“实践中的分支学科得分和应当根据实际工作的需要而定”。同时应该注意各分支学科之间广泛的联系性、名词术语的一致性,分支学科的设置不宜过细。

同时,他还指出从遗产的角度切入,可以将档案

保护技术建立在可移动文化遗产保护管理的平台上,使档案保护融入到遗产保护的洪流之中。这样,“从技术层面上看。可以整合档案、图书、馆藏文物的保护研究,并共享研究成果。”“从非技术层面上看,可以加强对档案、图书和馆藏文物的保护管理工作,建立可动文化遗产保护管理协调委员会或类似的组织机构,以计划、组织、领导、控制等手段来协调相关部门的关系及其工作,通过管理教育和培训项目、制定政策法规等具体措施,使得整个可移动文化遗产保护管理工作协调发展。避免人、财、物的浪费”。

赵淑梅认为“已有理论框架体系存在诸多的缺陷,无法用修修补补的办法来完善”,“实践上许多保护技术问题难以解决”,“传统档案保护理论与实践无法知道和解决电子档案保护的问题”,“从事档案保护技术的人员的出路面临着困境”。因此档案保护技术学的结构可分为上、中、下三编,上编为档案制成材料的种类及其耐久性,中编为档案保存环境因素及其优化措施,下编为修复技术。这三部分内容的划分依据是按照有效实现保护档案的三种职能,即形成、保管、修复有关内容进行编排,也符合学科理论联系实际的系统学习和研究,同时兼顾了学科内容的系统性和完整性以及学科进一步发展的包容性。并倡导建立电子档案保护技术学,并提出了学科的基本框架。在研究对象上,总结为“探索数字信息的完整、安全、可靠的技术手段和法规体系,其目的是保证数字信息的真实性、可靠性和长期可读性”。在研究内容上,电子档案保护技术学的主要内容由“文件形成技术”、“档案利用传输技术”、“保管技术”和“信息修复技术”等主干技术构成。

金波认为档案保护技术学体系结构应分为档案保护技术基础理论、纸质档案保护技术、新型载体档案保护技术三部分,基础理论是学科得以存在的基石。主要内容为:档案保护技术学概述、档案保护基础知识、档案库房建筑与设备。在纸质档案保护技术中不但包含了档案纸张的耐久性、档案字迹的耐久性、理化因素防治技术、生物因素防治技术、档案修复技术等内容,还把档案信息再现技术、档案信息转移技术单独作为两章纳入其中,使教材结构更加合理、科学。体系更加完整、系统。

3、总结

面对信息技术和电子文件的大量出现,档案数字化不断推进,传统档案保护技术学科体系面临着巨大的挑战。在这种大背景下,档案保护技术学科体系必须与时俱进,进行革新,而这个革新应该是“整个体系的,而非在传统技术体系中的局部调整和修补”。因此,如何应对电子档案的挑战是现代档案保护技术学新体系建立的初衷。但新体系的建立又不单单只能满足电子文件的需求,而应该置身于更为广阔的社会环境之中。

3.1建立针对电子档案特性的电子档案保护技术学势在必行

电子文件日渐趋于主流化,虽然时下不少单位在最终归档时,还不得不采用“双套制”,电子文件的安全性与可靠性还在一定程度上受到质疑,但是我们却不能否认电子文件的影响越来越大。这就不能不使我们注意电子文件与传统档案的差异。从而更好地利用开发电子文件。对电子文件的保护,其实也就意味着对可能出现的危险的预防和保险,危险预防应该包括电子文件产生利用的软硬环境,赵淑梅之《电子档案保护技术学初探》所论述的就是这一方面,它旨在对任何一方面出现的危险都可以着手保护。而此外还应该把危险的责任保险纳入电子档案保护技术学研究体系之内。责任保险其实就是谁来买单的问题,当危险出现的时候,我们如何杜绝再次发生,这里存在一个反思的问题:是人的问题,还是政策的问题?加强了这个责任保险的意识,才可能使人更好地遵守制度办事。使国家、行业政策更好地反映档案需求。电子文件给我们带来了巨大的方便,但同时其也是脆弱的。只有强化了责任保险,才能更好地发挥电子文件的长处。更好地实现其价值。

3.2借助文化遗产保护这个平台提升档案保护技术学的内涵与影响

我们有必要站在更为高远的一个视角上来重新审视档案保护技术学,可移动文化遗产保护是一个不错的平台。可移动文化遗产保护,虽然是一个崭新的事物,但其发展之快。影响之大,却是无人能及的,它囊括了“历史上的典籍、艺术品及其他各类器物等”,“是馆藏文物、档案、图书和工艺品等在更高层次上的集成”。它集各学科之优点于一身,这样我们可以通过这样一个更为广阔的平台来更好地吸收借鉴兄弟学科的保护技术,取长补短,丰富档案保护技术学的内涵,同时也能更密切地关注国内外相关动态发展,使之更好更快地为档案保护实践服务,提高其社会影响。