山西前元庄教育模式的兴衰

2009-03-31李鹏飞

李鹏飞

山西省柳林县前元庄村的村支书康梦熊和原吕梁行署教委主任刘辉汉怎么也没想到,20世纪80年代末,他们在村办小学实施的一场由“离农”教育到“兴农”教育的变革,不仅提高了农村人口素质,而且带动了农村经济的发展,被誉为中国农村欠发达地区教育改革的希望和方向,一时间,来自媒体、政府和学校等单位络绎不绝的参观取经者几乎踏破了前元庄实验学校的门槛。

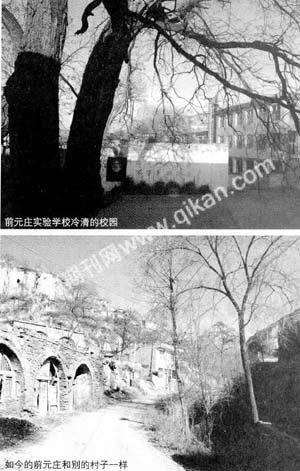

然而,较之从前的风光红火,如今的前元庄学校已物是人非,门庭冷落,甚至已经陷入难以为继的境地。

学校校长康毅如今身兼三职,既是庄上镇党委副书记,又是柳林县最好的中学——四中的校长,但对于本该引以为傲的第三重身份——前元庄实验学校校长却不太认同。电话中康毅称,早在去年校长已由原副校长杨兴平担任,并找借口回避采访。前元庄实验学校的老师们反映,康毅只是偶尔到学校转一趟,不过间隔的时间越来越长了。对此,杨兴平表示理解:“学校成了现在这个样子,他(康毅)挺伤心的。”

在康毅楼下办公的庄上镇政府工作人员说:“招不起学生来,那学校已经不行了。”

开风气之先

对旧中国农村教育凋敝的状况,早在1926年12月,大教育家陶行知在《中国乡村教育之改造》一文中就曾说过:“中国的乡村教育走错了路!他教人离开乡下往城里跑,他教人吃饭不种稻,穿衣不种棉,做房子不造林;他教人羡慕奢华,看不起务农;他教人分利不生利;他教农夫子弟变成书呆子;他教富的变穷,穷的变得格外穷;他教强的变弱,弱的变得格外弱。前面是万丈悬崖,同志们务须把马勒住,另找出路!” 60年后,时任前元庄村支书的康梦熊和刘辉汉于1987年8月创办了实行基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”的前元庄实验学校,意在使学生“拥有农夫的身手,科学的头脑,改造社会的精神”,即使“榜上无名”,也要“脚下有路”,最终要使农村教育与农村经济和社会发展紧密结合,为农村经济和社会发展服务。

学校设学前教育、小学、初中和成人教育4部分,初中劳技课突出农村特点,力争使学生掌握一至两门实用生产技术,初中毕业生不能继续升学的,转入本校成人教育继续学习。学校全体教师也被聘为村委会的“智囊团”,共同参与对全村经济建设和教育发展重要问题的决策,专任教师兼任成人教育的文化课教师,有专长的农民也被聘任兼作学校劳技课和实习的指导教师。学校图书室、实验仪器室等向村民开放,村里的果园和大田作物也作为学生实验和实习的教育基地。

学校先后创办了鸡场、猪场、农场、葡萄园、蔬菜园、苗圃等示范实习基地,并利用农闲、结合农时向村民传授农业技术,帮助村里改造百亩老果园,苹果品种得到改良后,产量由3万斤猛增到20万斤。周一至周五,学校开设成人夜校,有文化课、林果、蔬菜、缝纫、鞋帽加工等课程。根据村里经济发展需求,学校先后派多名教师到吕梁农校、山西农大等地取经,并每年从外地聘请技术人员到村里传授农民致富技术。

经是好经,路是好路,但任何的改革在其初创时都难免受到非议和指责,当时,许多家长认为学校是在“不务正业”,担心孩子们最后“文不起武不下”,鸡飞蛋打一场空,纷纷为孩子转学,一度学校只剩下了60多个孩子,而这些家长也是将信将疑持观望态度。直到村民张九泉的养猪规模迅速发展到了140多头,年收入达到3万多元时,村民们才明白,原来学校里有致富的金钥匙,于是课堂又渐渐热闹起来。截至2003年,前元庄16岁至45岁的村民大部分已达到初中以上文化程度,其中有27人获得山西农民技术人员职称证书,并且村子成为没有打架、赌博、盗窃、上访、封建迷信和邪教邪说的“五无村”。1990年始,前元庄村和党支部连续多年获得省级“文明村”和“红旗党支部”的荣誉。

刘辉汉1995年7月10日在《山西日报》撰文称:“经过7年的实验,前元庄人均收入由1987年的320元提高到1994年的1100元;1994年被省政府评为‘精神文明先进村;这个村经验收已经达到了基本无盲村,适龄幼儿全部入园,小学的入学率、巩固率达到100%。”

前元庄实验学校的探索触及了中国农村教育改革的兴奋点,得到了社会各界的广泛关注。

泡沫破灭

前元庄的教育改革使这个名不见经传的小山村时常贵客盈门,村民老康说,当时还来了很多韩国人。村里人总是围在学校门口猜测着这又是哪的大人物来了。不过,那已经是很久以前的事了。

前元庄实验学校的牌子已经褪色,前元庄村委会的院里耸立着人民教育家陶行知高约两米的塑像,他是前元庄实验学校的精神教父。穿过村委会的拱门就是学校,迎面的墙上是陶行知的画像,旁边写着“捧着一颗心来,不带半棵草去——陶知行”。循着右手边“小学部”的指示牌拾阶上至二楼,一排教室大门紧锁,透过玻璃看去,里面尽是学生桌椅,覆着厚厚的尘土。径直走,就进了外墙满是白色瓷砖的三层逸夫教学楼,走过去,竟有一半多的教室都空着,有人的教室最多也不过稀稀落落10多人,连教室的三分之一都坐不满。副校长杨兴平掐着指头算了算:“没有一年级、四年级和初一,二年级4个,三年级8个,五年级9个,六年级17个,初二14个,初三12个,全校一共64个学生。现在全校大概27间教室,四分之三是空着的。”到了冬天,3000平方米的取暖面积要耗去数万元的费用,其中大量的屋子都在空烧。

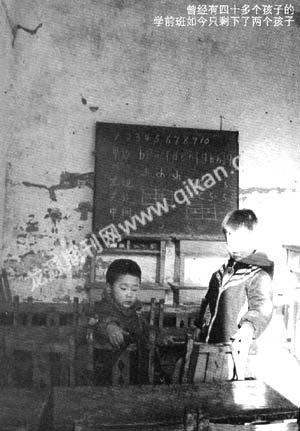

8点半上课,到9点时,学前班教室里还只有两个学生。在前元庄学校已经28年的老师杜金华说:“最多的时候,学校有三四百个学生,学前班也有40多个学生,现在只有5个了。冬天天越来越冷,有的孩子起得晚,要到中午才来。这学校的学生和老师都一样,来去自由。”中午不到11点,学前班的教室里已经没人了。

杨兴平说:“学前班比较特殊,班里3岁到6岁各个年龄段的孩子都有,有时候村民忙起来就把孩子送到学前班来,不忙了就把孩子接走。某种程度上,老师就相当于保姆,只要孩子不出事就行。”

位于校园角落的仪器室、实验室、劳技教室里尽是落满了灰尘的桌椅,同时也成为了摩托车车库。国家教育部规定的“综合实践活动”课程(包括“劳动及技术教育”)应占总课时的16%~20%,曾是这条规定的坚定执行者的前元庄实验学校,已由当初的4年制初中改回3年。全校的劳技课只有50多岁的康歧栓一人来教,这会不巧他正好去了县城。

“很闲,”杨兴平说:“不是他一个人闲,是所有的老师都闲。全校60多个学生,就有30多位老师,平均一位老师带两名学生都不够分的。”

如今闭路电视能收40多个节目,麻将、扑克等逐渐增多的娱乐活动,使得从前免费为村民开放的学校图书室已被冷落。

那原来带动村民致富的葡萄园、苹果园、枣园呢?教导处主任李文晋1998年来到前元庄实验学校时,只看到了大棚蔬菜。当时他还为4户农民提供养羊技术指导,不过就是买来书看,现学现卖,所有的老师都是这样。杨兴平说,那时候老师培训多是到吕梁农校,最多也不过两三天,难有成效。由全校老师组成的智囊团,在当时被赋予了农村教育服务建设农村的意义,寓含了“政教合一”的先进教育理念,如今也被认为形式大于内容,“应付上级检查而已”。

村民老康觉得什么摩托车维修、种植、养殖的都没用,靠那些挣不到钱,所以也从没在前元庄实验学校上过课。

在附近煤矿打工的小康从前元庄实验学校毕业已经10年了,初中也是4年,不过他没有上过劳技课,“我学习不好,上劳技课的是老师挑的一部分头脑灵活的学生,并不是所有人都能上”。

其实从刘辉汉退休、康梦熊患病乃至去世后,前元庄实验学校就已经在走下坡路了。1989年原校长康越贵退休后,每3年换一任校长,至今已是第5任了。即使是康梦熊的儿子康毅,在2001年校长任期满后也去当了另一个乡的教办主任,不再与学校有瓜葛了。2003年4月7日,柳林县希望能维持住这个典型,动员康毅重回前元庄实验学校担任校长,4月30日康毅担任前元庄村支书。虽然当年10月前元庄实验学校在吕梁地区农村教育工作会议上受到了表彰,但还是挽留不住学校的颓势。

杨兴平一语道破——前元庄实验学校只是时代的产物。

为什么

曾经吕梁地区有2872所学校结合本地特点,以前元庄实验学校改革为范本进行农村教育综合改革试验,但都流于形式不成气候,终于不支又各自回到原路。搞的较好的就属柳林县城边上的刘家圪垯村了,“早晨听广播,晚上上夜校,庭院搞试验,路上看墙报”,调动了农民学文化、学科技的积极性,但由于生源流失严重,不久之后也被兼并了事。

许多学生家长迷信名气大的好学校是生员流失的共同原因,至少在刘家圪垯和前元庄实验学校是这样。柳林四中是柳林县最好的中学,同时担任两所学校校长的康毅,为了避免“相煎太急”,就将四中招生的消息悄悄瞒下了前元庄实验学校的学生和家长,但考试前一天还是有6位家长得到了消息,经过与校方的据理力争,终于在截止报名前一天的下午6点拿到了考试资格。发榜那天,6人全部考中,且第一名、第三名都是前元庄实验学校的学生。李文晋抱怨,好容易培养几个好苗子,最后都转走了。

村子到县城每天只有3班车,有时还不准时,甚至不来,交通不便,生活基础设施也不齐备,于是2008年8月许多村民拿到了煤矿占用村里土地的4000元补偿款后,举家搬到了县城。秋天开学后,一年级唯一的一个学生也转走了,教室又空旷了许多。

曾经红火一时的劳技课,无论教授模式抑或教学内容,在声光电各种传播手段高度发达的今天,已经失去了吸引力。老康和妻子两人种了10多亩地,坡地多,收成好坏要看老天爷脸色,再好的技术碰上一场大旱、一场霜冻、一场冰雹都有可能颗粒无收,种地越来越没有安全感,不如在煤矿打工一个月将近2000元的收入更让人踏实。虽然狂啸的金融危机让煤焦价跌得抬不起头来,但煤焦矿厂的停产关闭潮还没有蔓延到这儿。

小康说,附近的煤矿挖煤把地下都挖空了,有的耕地已经塌陷,每亩地只给了50元钱的赔偿,虽然嫌少,但还要继续生活,大家都忙着去找活儿了,渐渐地也就撂了荒。

李文晋介绍说,原先前元庄实验学校的服务区是附近的5个村子,约4000口人,后来改为两个村子,后两个村子又合并为现在的前元庄村,户籍上约有900口人,常住人口也不过二三百人,大部分是50岁以上的。像小康这样25岁的年轻人在村里几乎没有了,家里就是借钱也要把孩子送出去。

金融危机前能源的价格飚升,将以煤焦铁为支柱的柳林县推进中国中部县域经济基本竞争力百强县第88位,同时也成为了全国县域经济增长速度最快的百县(市)之一。一夜暴富的神话、日益悬殊的贫富差距和相距十几里地的县城里充满诱惑的花花世界,吸引着年轻人不顾一切、不计成本、前赴后继地离开村子。

此前,康毅曾宣称市场需要什么,学校就教什么。但如何判断什么知识最具价值,已经远远超出了山村小学的能力范围。杨兴平多次向县城里几所私立学校负责人表示,希望以前元庄实验学校所有的硬件设备免费使用为交换,将学校改造成职业高中或是私立学校,至少不能像现在这样苟延残喘。但所有的反馈,让杨兴平渐渐心灰意懒了。

如今的前元庄实验学校又回到了应试教育的轨道上,当初那场轰轰烈烈的变革竟像从未发生过一样,云也似的蹒跚地变得遥远,连记忆都变得模糊了。

花开无果却有余香

陶行知教育思想在这个偏远的小山村生了根、发了芽、开了花,没有结果却留下一片芬芳。

将要离开前元庄了,穿过人声稀落的校园,与蒙尘的“陶行知”擦肩而过,只是弹指一挥间,曾经的光荣与梦想已“零落成泥碾作尘”,一切归于平淡。回看前元庄农村教育改革的起落兴衰,不禁令人唏嘘。在中国应试教育旧体制下,前元庄农村教育改革的探索难能可贵,特别是但康梦熊和刘辉汉两位老人给我们留下了勇于探索的决心和智慧的精神财富,更重要的是,前元庄实验学校引发的争议和思考,正是中国教育改革的希望所在。正如北京理工大学教授、21世纪教育发展研究院院长杨东平所说,前元庄实验学校提供的不只是发展农村职业技术教育、培养农业技术人才这样的思路,同时更是农村治理模式的一种制度创新。“村校结合”,实行乡村和学校一体化管理,使学校成为乡村建设的文化中心,让文化程度最高的教师为乡村建设出谋划策;就教育文化的创新而言,前元庄实行普教、职教、成教的“三教统筹”“教科劳兼顾”也改变了“读死书、死读书、读书死”的教育困境,使农村教育涉及到了乡村生活的各个方面,成为与每一个人的经济改善和生活幸福密切相关的活生生的事业,教育改革因此成为一场乡村建设。同时杨东平认为,要清醒地认识到,解决当前的农村问题和教育问题,不仅需要前瞻,而且需要回顾,需要重温和接续中断已久的五四教育文化传统。作为指导学校教育、农村教育的基础理论,陶行知“生活教育”的理论在今天仍然是适用的。

的确,以中国各地差异之大,问题之复杂,要解决农村教育问题,并不存在一种普遍适用、可以指导全局“一抓就灵”的“药方”。寻求这种“药方”的思维本身也是错误的。杨东平认为,前元庄实验学校提供的是一种普适的经验和模式,昭示的是一种精神和文化价值,即因地制宜发展本地教育的思想和自下而上的探索实践精神。只有通过权力下放,鼓励民众具体问题具体分析、带着首创精神进行民主实践,恢复基层教育的活力和创造力,形成地方化、多元化的教育格局,涌现出千万个不同的“前元庄实验学校”,才是中国农村教育走出困境的不二法则。