农民工第二代问题透视

2008-08-11夏燕

夏 燕

第二代农民工作为一个群体已赫然出现:他们与乡村渐行渐远,在城市中无根漂荡,渗透于社会生活的“显歧视”和“潜歧视”,正日益加剧他们的“底层化意识”——不论他们是第几代。

三个农民工“第二代”的故事

广东:20岁的阿昊——“当时觉得很绝望,工作没有了,又不给我钱,还要骂我,失去了理智。”

阿昊来自贵州一个偏僻的小山村,2007年8月7日晚,激愤之下的他砍伤了自己打工的工厂——潮州一家织袋厂的主管。“当时根本无法控制自己的情绪。”阿昊说。

这一天,因为喝同乡小孩的满月酒,他酒醉后旷了一天工,被主管开除了,又扣了他的工资不给——打工4个月挣了3200多元,可工厂只发给他2000元。晚上,阿昊在宿舍收拾衣服准备离开,主管来了,骂了很难听的话。一气之下,他操起宿舍里的刀,砍在了主管的身上。

伤人后,阿昊选择了自首,在被送进羁押室前,他的双腿一直在发抖。

“你觉得穷真的让人难以忍受吗?”“也不是很难。我觉得难忍的倒不是穷。”

“那是什么?”“只要别人对我好一点就没事。在家里就比较好,每个人都是很好的。”

“看到城里人,你会不会觉得自卑?”“我觉得城里人就像高楼,我们在下面看,看得脖子都酸了,都看不到人家。”

“你喜欢城市吗?”“喜欢也不喜欢,城市不是属于我们的。我们离它太远了。”

杭州:22岁的叶露——“能赚更多的钱。过舒服的生活,想买什么就可以买什么。”

叶露来自四川德阳。进城打工后第二年过年,她却没有回家。

“我也不晓得怎么回事,回家越来越没意思了。大冬天冷得要命,地上到处都是稀泥。我妈还让我下地摘白菜,结果我专门买来过年的一双靴子,硬是被泡变形了;电视信号不清楚,还经常停电;除了打麻将吃瓜子,连个逛的地方都没有;我说要跳槽,他们说我不安分,迟早吃大亏……”

谈及对杭州的最初印象,“杭州很漂亮,很干净,但杭州人有钱,不大看得起外地人。”“但我觉得有能力就能在好的地方生活,我想别人有的我都应该有。”停顿了一会儿,叶露说,“家乡是不想回去的了。”

“以后打算留在这里?”“有机会的话肯定是想留下来了。但这个很难,我们毕竟是从农村来的,文化程度又不高。不过如果运气好能赚到大钱的话,再买个房子……不过这里的房子太贵,听说很多当地人都买不起……”

上海:11岁的蕾蕾——“不知道。回老家的时候他们都说我是上海来的,在这里他们又说我是乡巴佬。”

蕾蕾的老家在湖北黄石,出生第三年,她就随打工的父母进入上海,生活、成长、受教育都在城市里。从小,蕾蕾坐着三轮车跟父母去蔬菜批发市场进货,和玩伴们在市场里长大。

去年,蕾蕾被迫离开了曾经就读的民工子弟学校,因为学校被勒令拆掉了。同时,上海取消了外籍务工子女义务教育阶段就学的借读费。由此,她进了区里的一所公办小学读书。在学校里,对于父母是做什么的,蕾蕾一直小心地掩饰着。但她没有想到的是,同学们还是知道了。

有一天,作为小组长的蕾蕾照例开始收同学的作业本,组里一个男生因为功课没做好,迟迟不肯把作业本拿出来。蕾蕾问他为什么不交,男生反骂道:“臭民工你管得着吗?”“臭民工怎么啦?”伤了自尊的蕾蕾当即一脚踢到了对方桌角。对方也毫不示弱地站起来狠狠推了她一把,两个人差点扭打起来。

“现在的愿望是什么?”“爸爸妈妈很辛苦,爸爸的手总是很脏、还脱皮。我希望他们也有单位。以后我能住在一幢大楼里,有自己的房间。”

“长大了以后想做什么呢?”“我想读大学,在写字楼里上班。”

“无根”的一代

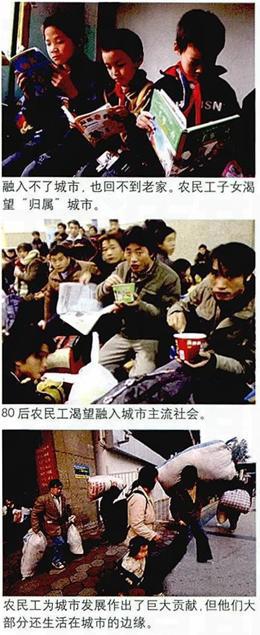

城市人还是农村人?这个问题困扰着农民工“第二代”——出生于上世纪80年代以后,进城务工或随父母生长在城市的农民工子女。

20多年来,农民工从来没有离开过人们的视野:一方面,他们承载着城市建设、工业发展的重任,一方面又逐渐成为工业化和城市化进程中被边缘化的“特殊阶层”。如今,随着第一代农民工变老、退出城市,第二代农民工又悄然出现在城市舞台上——我国进入城市的农村人口超过1.2亿,第二代子女占其中的5%~7%,已是相当大数量的人群。

与父辈相比,第二代农民工少了与农村的血脉联系以及对农村作为归宿的认同,多了对融入城市的渴求和能力。“宁可饿死在城里,也不会再回农村”成为他们的“共识”。但父辈遭遇的“特殊性”、“边缘性”却在随着时间推移不断扩展放大,使这一代人的境遇更为尴尬:他们主动“抛弃”了农村;却因为隔膜和歧视,又被城市所拒绝。

北京市社会科学院曾经针对北京市流动人口子女做了一项调查。其中有这样一个问题:你是哪里人?答案有两个,一是老家人,二是北京人。在最后收上来的问卷中,不少孩子在问题旁边画了一杠,另写道:中国人。这个结果令组织调查的专家们心酸。

“他们在城市生活,却不能成为城市中的一份子,或许应该称他们为‘城市新市民。”有专家认为。但迄今为止,还很难把他们的生活状态和“市民”两个字联系起来,事实上,他们依然在延续着父辈的孤岛化生活。

但与上一代不同的是,第二代农民工已经不满足于被当做城市的外来者。他们很难做出和父辈一样的决定:待不下去就回老家。北京某报的一份调查反映出了这一强烈趋势:对于将来想留在城里还是回到农村,将近80%的人表示想留下来。

然而,城市并没有给他们提供公平的机会,他们生活在小圈子里。随着社会竞争越来越激烈,他们无法向上提升自己,只能生活在迷茫与彷徨中。“他们遭遇到城市难以改变的偏见和排斥,工作收入低且不稳定,权益受侵害的现象比较严重。由于处在城市社会的文化边缘,又面临着较大的文化冲突。”中国青年政治学院教授吴鲁平说。

生活在一系列尖锐又集中的差距中,自卑、自尊、差别、迷惘逐渐在他们心里根植,在人生最为美好的阶段里,他们经历着其他同龄人不曾经历的压力和挣扎。

“既不能融入城市社会,又难以回归农村社会。这会造成对自己身份的不明,我是谁?”中国社会科学院社会学所研究员王春光说,在这种情况下,社会认同就会趋向游民化,他们会意识到自己被主流社会排斥在外,而这种边缘化的感觉和意识,反过来又会阻碍他们重回主流社会的步伐。

“成长时期是社会化的关键时期,如果无法认定自己,他们就是漂泊的人,何为漂泊?就是自律性降低,无须为自己的行为负责。”面对陌生的环境,人们之间的关系变得松散、冷漠,学校、家庭的约束鞭长莫及,心理上的不适、浓厚的团伙意识使一些农民工“第二代”选择不正当的手段甚至犯罪来满足自己对利益的渴求。

2007年2月28日晚9时,在无锡打工的贵州人陈宏、李君等人酗酒后又到歌舞厅,发生纠纷后购买刀具伺机报复,女友一句“我不相信你们还敢打架、还敢杀人”,陈宏即持刀冲向正站在路边等人的王渊,并对素昧平生的王渊连戳多刀。在一系列差距的冲击下,越来越多的农民工“第二代”选择以犯罪的极端方式来改变自身的弱势地位。

一组数据显示,在上海,2000年上海市户籍与外省市户籍的未成年犯人数比大致在6∶4,到2005年的比例已经达到3∶7,即10个少年犯中有3个上海籍、7个外省籍的。经调查发现,这群特殊的少年多数是农民工子女,要么学习差,无心读书,要么干脆早早离开了学校。

未来在哪里?

有专家表示,与父辈相比,农民工“第二代”更明白民主和平等是什么。他们中的许多人都意识到,城乡二元分割制度对自己是不公平的。

比如,按照现行的义务教育体制,民工子女是被拒斥在城市正规学校校门之外的。对和蕾蕾一样随着父母“迁徙”的民工子女来说,能进一所较好的公办学校上学,已经是“很不容易了”。但很多进入公办学校的孩子因为忍受不了歧视而离开。一个小女孩这样讲述她离开公办学校的故事:“做操的时候我先回到教室。他们回来说丢了一支笔,非说是我偷的。我心里特别难受,谁也没说,就让爸爸把我调到这个民工子弟学校来了。”

然而,即便是这类为他们特别开设的学校,也常常处于“饱和”状态。杭州市天成教育集团是当地民工子弟学校的开创者,社会影响力颇大。“每年招生额满后还是有很多学生来报名,但我们实在解决不了。”副校长倪建宏告诉记者。2007年8月底,江干区仍有500多名即将读一年级的民工子女找不到学校,区里只能将其分流,最终仍不能解决的,只能选择回老家上学。

在杭州,类似于天成这样的民工子弟学校有30多所,但仍远远无法满足急剧增长的流动人口的需求。而在它们当中,更不乏一些管理不甚规范的学校。即使像天成这样声誉不错的民工子弟学校,也面临着校区规模萎缩的境况。2007年,天成教育集团的一个校区因为城市建设拆迁而被撤销,学生只能被安置到新塘、常青、黎明3个校区。有关部门也想过异地重建,但考虑到与学生家庭的“就近原则”,想法又被取消。

从更广的层面看,民工子弟学校的硬件设施、师资力量与其他学校相比要明显薄弱许多,也更具有“特殊性”。在天成学校副校长倪建宏的一周安排里,家访即是必不可少的环节。“许多家长觉得只要把孩子放到学校就可以了,却忽视了家庭教育的重要性。”倪建宏说,“比如,学校四五点放学,学生到家却已经晚上七八点了,这段时间他们在做什么,和谁打交道,谁也不清楚。这个需要家庭和学校共同来教育。”

正如倪建宏所说,对大多数农民工“第二代”而言,与学校教育同样缺失的,还有家庭教育。这也是存在于他们身上的“共性”:他们跟用工单位除工作以外的联系很少,跟父母的交流也很有限。他们多有“留守子女”的经历,即使成年后外出和父母在同一城市打工,也多因父母自身素质所限或工作、住宿上的原因,相互间缺乏交流、沟通。这种教育、引导、管理上的缺少,使他们几乎处于一种放任自流的状态。

事实上,尽管农民工群体已经“更新换代”,但城市的环境并无太大变化:即使有了不同的世界观和价值观,第二代农民工的遭遇和他们的父辈并无太大差异。2007年,共青团广东省委员会选择珠海、中山、广州、深圳、佛山、东莞、惠州等农民工比较集中的城市,针对第二代农民工开展了一次专项调研活动,调查显示:一些地方政策和不成文规定的制约使大多数农民工“第二代”不能实现公平择业;二元化的劳动力市场使得他们无法取得与城市人同等的劳动力资格,同工不同酬、欠薪问题时有发生,超时加班成为家常便饭;户籍制度使他们彷徨于返回乡村与定居城市社会之间;观念上的歧视使他们缺乏对城市的认同。

如今,在城乡二元化格局中,农民工“第一代”已经被定格,但被称为农民工“第二代”的群体却是刺眼的。

一个“刺眼”的群体影响会有多大?

2005年10月27日,两个北非裔法国青年为了躲避警察追踪躲进一个供电站不幸触电身亡,事件随即引发了大规模的全国性骚乱,整个法国陷入“二战以来破坏最严重、波及面最大的社会动荡”旋涡之中。分析人士介绍,参加骚乱的大都为14岁到20岁左右的北非和非洲移民的第二代和第三代,他们虽然有法国国籍,但并不能真正享受和法国人一样的权利。

“法国移民第二代与中国农民工‘第二代是十分接近的。中国要考虑如何让农民工后代融合到城市社会中。不要认为,因为现在上亿的民工不诉苦,不要求跟市民享受同样的待遇,所以不会有问题。不,他们的第二代将来肯定会发表很强烈的要求。”法国高等社会科学研究院研究员Jean—Philippe Beja先生在接受采访时表示。

“政府和社会各界应努力开启他们平等、光明的视线,使他们的人生朝向温暖、爱和关怀。”一些学者和机构已经注意到这个边缘群体的心理失衡问题,并试图有所作为。这些尝试包括:给农民工“第二代”提供心理辅导;法律“绿色通道”为他们撑起保护伞;一些地方政府已经取消了借读费,辟出公办学校专门招收流动人口子女,等等。

2007年7月,浙江在全省范围内实行居住证制度改革,一些长期在城里就业和居住的农民工,将有望落户城里。尽管居住证到底会惠及多少人,目前的测算还没有开始,而农民工中的“技术骨干”将优先予以落户的条款也决定了这一制度不可能在短期内走向普惠。迄今为止,这仍然是个没有经验的领域。但这也不仅仅是浙江的问题。

12月1日这天,来自河南新乡原阳镇的杨建军领到了嘉兴市嘉善县新居民管理局颁发的第一批《专业人员居住证》。按规定,持证15年以后,他可以被准予落实当地城镇户口。但对于25岁的杨建军来说,这个绿本并没有带给他太多的兴奋。

“只是在留下还是离开的选择里,在留下的那边加重了砝码,让已经开始不安定的心有了一点点安稳的感觉。”杨建军说。

(摘自《观察与思考》2008年第1期)