吴建民初到联合国的记忆(下)

2008-04-19王凡

王 凡

一

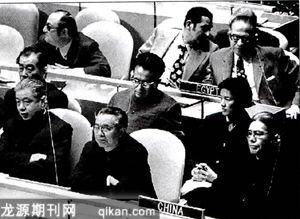

吴建民还记得,团长乔冠华在赴联合国途中接受美国哥伦比亚广播公司记者采访时说:“对联合国的许多事务,由于多年的阻挠,说老实话,我们很不熟悉。我们要老老实实地学习,尽快熟悉联合国有关事务……”

连曾经到联合国“试过水”的乔冠华都这么讲,那么对自谓外交领域“小萝卜头”的吴建民来说,初到联合国真有点刘姥姥进大观园的味道,一切都让他感到很新奇。首先连联合国究竟是什么样子,他此前并无清晰的概念。在他的法文大字典里,倒是有张联合国总部的小照片,一座看上去像个火柴盒一样的建筑。

来到联合国,吴建民才目睹了这个“火柴盒”是如此壮观。而联合国总部也并不仅仅就是这么个火柴盒,在这大楼临纽约东河的一边,还有长长的会议大楼。安理会就在这里,而不在“火柴盒”里。同在一层的还有联合国的另外两大主要机构:经社理事会、托管理事会。随着世界最后一块由美国管理的太平洋岛屿托管地贝劳共和国的独立,托管理事会于20世纪90年代结束历史使命。

安理会是联合国最为重要和最具权威的机构。《联合国宪章》白纸黑字规定,安理会肩负维护国际和平与安全的重任。外交界流传着这样一个段子:国与国之间吵嘴打架找谁?安理会;世界上哪个角落不安稳找谁?安理会;一国内部冲突的乱麻理不清找谁?还是安理会。因为它的决议具有法律效益,所有会员国须“理解的要执行,不理解的也要执行”,不执行就会受到制裁。而联合国大会的决议则只是建议性,英文叫recommendation,不执行只承担一点道义上的责任,法律上并不能对其制裁。

对于常任理事国的分量和优越,吴建民一进联合国就感觉到了。常任理事国的代表,在联合国就是个人物了,所有的人马上就都认得你,连警察都认得,一进门就给你敬礼。其他代表多了,有些年头了,别人也不一定认得。

在会议大楼里面,只有五个常任理事国有办公室。当时给中国的一个办公室面积不小,临窗可以俯瞰纽约的东河,但平常日子并没有人在办公室里待着。乔冠华几次率团开联大,会前会后就在那儿休息一会儿,和其他成员聊聊天。有几次聊天吴建民也在场,他感觉乔冠华有学问,有文采,也有激情,是性情中人,有时说到动情时,眼泪就掉下来了。

虽说秘书长是联合国的最高长官,但秘书长的产生却非要过常任理事国这五关不可。曾经一度,由于“五常”当中有人使用否决权,数位秘书长候选人不是胎死腹中,便是临选流产。坐上秘书长的座位后,也必须与“五常”国家和代表搞好关系。而“五常”的常驻代表也绝非等闲之辈,一般都是有过副部长头衔的资深大使。“五常”的工作班子也是最庞大的,其中美国有上百人,苏联有六七十人。

中国代表团11月中旬到联合国,而秘书长吴丹的任期再有一个半月就将届满,奥地利的常驻代表瓦尔德海姆此时正在全力争取当选。当时各成员国对由谁来做秘书长继承人,意见并不一致。几轮意向性表决后,人选集中在得到非统全力支持的坦桑尼亚常驻联合国代表萨利姆和得到美、英、法青睐的奥地利常驻联合国代表瓦尔德海姆两人身上。安理会常任理事国先后经过7次磋商,最后才达成妥协,瓦尔德海姆出任了秘书长。

当时的中国理所当然地坚决支持由亚非拉国家代表出任联合国的秘书长,瓦尔德海姆要想当选,必须过中国首肯这一关。瓦尔德海姆很清楚,如果中国固持原有态度,他是无法坐到秘书长的座位上的。因此他迫不及待地要和中国代表团接触,以求说服中国态度有所松动,起码不坚持抵制的态度。在他的一再约请下,中国常驻代表黄华同他见了面。

那是12月初的一天,吴建民也在场。瓦尔德海姆长得又高又瘦,一见到黄华,就握着他的手说:“阁下,我的命运掌握在你手里。”吴建民当时的感觉是:傲慢的西欧人也有低三下四的时候,因此留下很深的印象。时间长了,他才意识到这是“五常”的分量在起作用;同时他也感到在外交问题上,有时态度需要灵活。

瓦尔德海姆当了秘书长之后,不敢得罪美国。对其他四个常任理事国,也都比较照顾,因为得罪了哪一家,事情都不好办。瓦尔德海姆于1972年1月1日履新后,中国提出中国应该有个副秘书长,他很快就有所回应。于是,联合国有了第一位来自中华人民共和国的副秘书长,他就是中国常驻副代表唐明照,分管政治、非殖民化、托管地事务。

刚到联合国的中国代表团,对联合国秘书长也表示了相当的尊重。联合国的第三任秘书长吴丹晚年长期身体欠佳,此刻他正在纽约的鲁瓦医院治疗,乔冠华一到纽约就带了几位代表团成员前往探望。

在见面时,吴丹向乔冠华讲述了他1954年曾到过中国的往事,还说自他担任秘书长以来,就一直致力于实现联合国的普遍性,但过去的联合国像个瘸子,现在恢复了中国的席位,才真正进入正常状态。他告诉乔冠华联合国目前正倾力做三个方面的事情,他将这三件事缩略为三个“D”:Decolonization,非殖民化;Development,发展;Disarmament,裁军。

把非殖民化、发展、裁军三件事用三个“D”代之,简洁而让人印象深刻,一下就忘不了。这使吴建民注意到,许多事、许多道理,如果平铺直叙的话,或许什么作用也不会起到;但如果使用一种技巧,则只须用好简短的几个词。在联合国日后的经历,使他愈发加深了这一感触。

二

“火柴盒”是联合国总部的秘书处办公楼,联合国的秘书长办公室在大楼的38层,第39层是设备层,联合国的图书馆、档案资料室都在这座楼里。后来,吴建民知道了通过数窗户的多少,可以推测某个人在联合国里担任的职务,比如秘书长办公室有5个窗户,副秘书长的办公室有4个窗户。

中国代表团到联合国后碰到了一些前所未遇的问题,例如开会时每个国家座位前,要放一个标明国家的牌子。当时有好几种选择:可以标People'sRepublic of China,也可以标China,还可以用PRC的缩写简称。中国代表团领导向国内作了汇报,国内经研究,决定用China。时隔多年后,吴建民感到第一代领导人在政治上的高瞻远瞩,因为China照顾到了两岸,更能代表一个完整的中国,同时可以有效地防止别有用心的人借此做政治文章。

中国代表团一到纽约就积极展开活动,在大会上亮相,在会下频繁拜会各国代表,这种灵活而不失原则的姿态,赢得了联合国多数成员国的赞许。这些国家也都对同中国代表团接触怀有很高的兴趣,各代表团举办什么活动,也都邀请中国代表团成员参加。因为活动多,代表团的成员们不得不分头参加不同的活动。

在那个时候,中国外交部在对外接触方面有许多纪律约束,像不能与某些国家的外交人员接触,在公开场合不能与他们握手等。比如当时南非种族隔离政权的外交官员、柬埔寨朗诺政权的外交官员……在那个年代,中国明确表态支持阿拉伯人民反

对犹太复国主义的斗争,所以也不能与以色列的官方人员握手。

但是在一百多个国家的外交人员聚集、活动密集的联合国,说不定什么时候就会出现预想不到的情况发生,吴建民在刚到联合国不久,就不慎违反了纪律。

一次,北欧的一个国家代表团举行活动,邀请中国参加,吴建民被安排出席。在招待会上,主办方很热情地给中国外交人员介绍到场的各国外交官,吴建民遂与被介绍者一一握手。

当又一位不相识的外交官来到吴建民面前时,主办方介绍道:“这位是以色列国的参赞……”对方随即就把手伸了过来,吴建民迟疑了一下,他想到了外交纪律,但还是和对方握了手,只是什么也没有说。

毕竟有10年的外交经历了,布达佩斯时期即使和苏联人在会议上猛“丢辣椒”,会下见面也还握手说话。吴建民觉得这是在外交场合,如果别人伸手你不握的话,那不等于当面打人耳光吗?

活动结束一回到住地,吴建民马上就把刚刚经历的事向乔冠华报告了。乔冠华笑了笑说:“握就握了吧。”吴建民感到释然,“乔老爷”毕竟比较开通,但自己今后要有规避意识。

很快,吴建民就通过开会时的观察,记住以色列国的常驻代表梯库瓦,也认识了南非的常驻外交官。而柬埔寨朗诺政权的常驻代表他早就认识,就是当年西哈努克提出撤馆时,他陪同周恩来总理从午夜谈到凌晨的张岗。

有意思的是,虽然这些人是要尽量回避接触的,但有些人还是给吴建民留下了比较深的印象。特别是以色列国的常驻代表梯库瓦,他为同中国搭上关系可谓绞尽脑汁,只要有一点点机会,他就设法向中国外交人员传递出以色列希望传递给中国的信息。

梯库瓦很清楚中国人在有意规避他们,平时找不到机会,但在中国代表担任安理会主席时,如果讨论中东问题的话,主席就要见每一位当事国的代表,像埃及常驻代表、叙利亚常驻代表……而与之对立的以色列常驻代表,也必须见,这是躲不开的。

吴建民到联合国后,除了担任翻译工作外,还被划分到政治组,涉及中东问题、南非问题和塞浦路斯问题的会议他都出席。在一次安理会讨论中东问题的主席与当事国代表见面场合,梯库瓦经过吴建民身边时,突然停了下来说:“我出生在上海,我至今对上海保持着美好的回忆。我们以色列人民愿意跟中国友好。”

就这么几句话,梯库瓦就把以色列对中国的态度和希望与中国沟通的信息传过来了,从此也引起吴建民对他的关注。当时以色列同其周边的十多个阿拉伯国家对立,开会时通常是他一个人应对十多个阿拉伯国家的代表。他把他们中每个人论述中的问题、漏洞、错误,都一一记住、一一指出来,用相对应的论据推演,一个一个地加以反驳。各种数据、各种实例好像都装在他脑子里,清清楚楚、运用自如,犹太人的精明全都反映出来了。

另外还有一个很奇特的现象,就是阿拉伯国家代表谁骂他,他反击谁,毫不留情。而中国旗帜鲜明地支持阿拉伯国家,对以色列也是严词斥责,可他却从不正面反唇相讥。

吴建民记得只有一次,在中国指责了犹太复国主义后,梯库瓦作了回应,他不紧不慢地说:“关于犹太复国主义,你们批评我们。但是我要告诉你们,你们中国人不是很尊重孙中山先生吗?孙中山先生当年曾经发电报给我们,对犹太人复国表示支持。这是个事实。”

人们都知道,虽然在第一次世界大战前后,就有人鼓吹犹太复国,但在原属巴勒斯坦的土地上划出一块,重建以色列国,则是第二次世界大战以后的事,而以色列被联合国承认接纳已到了1949年5月,孙中山早在1925年就逝世了,他在世时以色列“国”尚不存在,孙中山给谁发的电报表示对以色列国的支持呢?所以当时在主席台前面就座的周南,马上就发言反驳,指出梯库瓦的说法是毫无根据的。

但此事毕竟来得突然,并没经过史料钩稽,周南心里不太踏实,遂马上给国内发电报,请国内立即查一下。外交部在部藏档案里查了一下,发现没有孙中山时期的外交档案,就派人到北京图书馆去查,结果真的查到了孙中山确实给犹太人发过一封电报。这说明以色列的调研工作做得非常周密,他们所说确有依凭,而中国方面应战仓促就露出了破绽,显得有些被动。

从这些事上,吴建民感到外交工作确实有很深的学问,在外交舞台上几招一过,外交努力的效果、外交官的才具与卓越,立刻就显现出来了。

三

代表团到纽约,住在由罗马尼亚代表团帮助预租的罗斯福酒店。酒店位于曼哈顿东区,离联合国总部很近,步行15分钟即可抵达。除了一两间长期住户外,第14层全被中国代表团包下来了。说是第14层,实际是第13层,因西方人忌讳13。

由于打前站的人对代表团成员的情况并不熟悉,结果把施燕华和另一位男同志分在了同一房间。吴建民他们到了,才发现弄错了,遂把施燕华调到他的房间。可另外不了解情况的人提出了疑问:“咦,这一男一女怎么住到一起去啦?”又得作解释,他俩是夫妻。

美国方面对中国代表团的安全还是很重视和负责的,特派了双倍的武装警察在14层楼昼夜值班,24小时不间断,每班两名警察。他们面对电梯而坐,监视着每个从14层楼电梯出来的人,绝不允许受邀之外的人进入。代表团给警察们腾了一个房间,使他们可以轮流在里面休息。

许多媒体记者因不能进入酒店的14层,就常常守候在代表团成员就餐的酒店餐厅里,结果搅得中国代表团成员无法正常用餐。酒店遂为代表团专门新辟了就餐处,并派保安严防。过了两个月,也没出过什么问题,大家感觉还是挺安全的。

但到了1972年初临近尼克松访华的时候,有媒体透露风声,说有人会对中国驻联合国人员下毒手。代表团随之也接到一些恐吓,就提高了警惕,连周末的“放风”也取消了。所谓放风,就是可以到美国的街面上走一走。可是这种“走一走”有要求,不能单独行动,必须两人以上结伴而行,相互“看护”。过家鼎就曾经开玩笑说:“施燕华是我的‘监护人。”而吴建民、施燕华虽是夫妇,但不算数,外出还需再另有人“陪同”。

为了改善除了到联合国开会就整天憋在酒店里的单调生活,常驻领导决定放个电影娱乐一下。那晚在旅馆走廊里放电影的是公务员王锡昌,他原来曾在匈牙利使馆当公务员,吴建民和他认识。然而,就在看电影的当晚到第二天凌晨在之间,竟出了人命关天的大事。

第二天上午公勤人员学习,可很晚了王锡昌也没有到,打电话叫他,电话没有人接,人们就去敲他的房门,许久没有回应,吴建民也被这敲门声惊动了。后来酒店服务员拿钥匙开了门,发现里面的铁链子还挂着,冲开门一看王锡昌仰卧在床上,心脏已停止了跳动。马上打电话叫救护车,美国的救护车来了,一检查人已经死了,调头就走,说处理后事不是他们的事。

此事被立即汇报到北京,周恩来马上向毛泽东报告。毛泽东亲自作出指示:要代表团领导立即同美方交涉,表明事情发生在中美关系解冻之际,美方

对查清此事有义不容辞之责。细心的周恩来总理还专门指示代表团,死者的尸体不能火化,务必等查清后再作处理。

常驻代表黄华随后约见美国常驻联合国代表,向他递交了正式照会,要求美方对此事件进行彻底调查。美国国务院后接到报告后,责成纽约市警察局进行调查。法医对尸体作了解剖检查,发现死者血液中含有致人死命的尼古丁。在检查王锡昌卧室的器皿和用具时,发现在暖瓶里剩余的水中也含有尼古丁。

显然,这是蓄意谋杀。凶手将尼古丁投放到王锡昌的暖瓶里,王锡昌在饮水后中毒身亡。但当班的警察追述,并未发现有陌生人进入中国代表团驻地,对环境调查后发现,王锡昌住房附近有个货物电梯,这里恰恰是守卫观察的死角。王锡昌在放电影时没锁房门,因此推测凶手是在代表团全体成员看电影时,从货梯上楼,进入了王锡昌的房间。

中国的要求是追查凶手,予以严惩,但美方调查了许久,最终也没能查出凶手,此事终成悬案。后来,根据国内指示,王锡昌的尸体从纽约市医院取出在美火化,骨灰放在一个深黄色的铜盒里,由信使带回国内。过了些日子,代表团听到了从北京传来的王锡昌被追认为烈士的消息。

在王锡昌遇害的那段时间里,整个代表团的情绪都受到了影响。当时适逢春节,已经对美国的饭菜倒胃口的代表团成员,终于吃上了盼望已久的中国菜和饺子,但人们却未流露欣悦的神情。代表团领导要求大家提高警惕,严防再出现意外。从此大家回到酒店里,喝水分外地谨慎小心起来。特别注意的是喝水要喝新鲜的,许多人宁愿喝凉水。如果要喝茶,用热水时一定要现接水现烧开了,热水瓶里的陈水绝不再用。

也是出于安全考虑,代表团成员们非因公更不能随便外出了。除了到联合国总部开会以外,大家全部时间消磨在旅馆里,收看美国电视几乎是他们唯一的娱乐方式,以致这些身居纽约的人,对纽约的大致地貌也说不清楚。

26届联大结束后,联合国的会议也进入“鼓瑟稀”的阶段。乔冠华等离开美国后,人一下子少了一小半,留下常驻的约有30人。热闹劲儿过去了,罗斯福酒店14层的70多个房间依旧照租着,但住在里面的人却更多地体味到沉闷和压抑。

此刻,购置永久性住所成了中国常驻联合国代表团的头等要务。其实,寻找合适办公地和住所一事从抵达纽约起就从未间断,看过的房屋已不下数十处,但不是房子面积太小,就是年久失修,或售价过高又不实用。

过了几个月,代表团终于相中了曼哈顿66街166号林肯广场对面的一座十层大楼。这是一座汽车旅馆,有200多个房间,卖方开价485万美元。报告国内后,经周恩来亲自批准,买下这座汽车旅馆,购置费是用现款一次付清的。

1972年4月,吴建民他们搬进了新楼,摘掉了“林肯汽车旅馆”的招牌,换上了“中华人民共和国常驻联合国代表团”的铜牌。驻地的大门依然请美国警察看守,24小时值班,这高昂的费用又花了许多年。除了美国警察外,代表团自己的人也要值班,主要是懂外文的人值,从晚7点到次日早晨6点,特别是在周末。

代表团搬进大楼后,首先做的一件事,就是对楼内进行了彻底的检查。因为买下这栋楼后,原楼主提出要中国代表团暂缓一周搬入,理由是为了安全要进行清扫去除隐患。代表团猜测这一安排别有目的。检查的结果果然不出代表团的意料,在楼内房间的灯具、门把、天花板、卫生间内,竟发现了200多个窃听器。

因此后来代表团内部的会议,通常要到在楼内的地下车库里去开,就是担心楼内的窃听设备可能没有清除干净,仍会遭到窃听。2005年8月,吴建民到纽约又重莅旧地,但那座熟悉的旧建筑已不复存在,代之而起的是一栋新公寓楼。

搬进新驻地,让吴建民高兴的是楼顶有一个大阳台,可以在那里锻炼身体,还有很好的露天游泳池,夏季可以游泳。而在罗斯福酒店时,早上起床后无法到酒店外锻炼,因为违反二人同行的规则,那几个月把已经习惯晨练的吴建民憋得够呛。

此外,这座旧汽车旅馆的每个房间都有电视,这在当时的中国是难以企及的。但看了一阵后,领导就觉得不加约束地看美国的电视,难免受到一些不良影响,遂把电视收了起来。只允许业务人员看一看,从中了解一些国际新闻和相关的信息。可见当时中国对防范西方意识形态熏陶,始终怀有很高警惕。

在中国代表团新驻地的西面,有一座更高的楼。中国代表团一搬进新驻地,马上就有媒体记者住进了那座高楼,他们架起了照相机、摄影机,镜头居高临下地对着昔日的“林肯汽车旅馆”。吴建民的眼睛好,到楼顶锻炼身体时,一下就发现了摄影镜头。而他自己锻炼的身影,不久就出现在美国的《生活周刊》、《新闻周刊》上。当然,此刻更受媒体关注的是黄华、陈楚、周南……

责任编辑张春霞