大地湾的诉说(三)

2008-04-07高山

高 山

8000年前的原始部落,7000年前的防火理念,6000年前的彩雕,5000年前的“宫殿”。大地湾惊现史前人类居住了3000年的大型遗址。

这就是20世纪70年代我国西部地区一次重大的考古发掘——大地湾考古发掘。有人说,农业的出现是人类发展史上的一个标志性的事件,是人类发展的一个里程碑,它可以让游猎的人们过上稳定的定居生活,使知识和财富得以积累,逐步形成聚落、村庄,再发展到后来,城市就出现了。当然,城市的概念离大地湾的先民们太遥远了,他们无论如何也不会想到几千后人类能发展到现代社会。那么大地湾先民在农业、饲养业发展起来,解决了吃的问题后,它又将如何发展呢?

意外发现

由于保护遗址的需要,大地湾已发掘的一万多平方米大都被回填了,几乎看不到发掘过的痕迹。只有山坡上的一座房子依然矗立在遗址区域里面。这就是F901遗址(图1)。

赵建龙(甘肃省考古研究所副研究员):F901地点比较开阔,它东可以看到5、6公里以外的农村,西可以看到10公里以外的莲花乡,这一段全景尽收眼底。

说起这个遗址,当年的考古人员至今还难以忘怀。

郎树德(甘肃省考古研究所研究员):大地湾自然环境比较艰苦,发掘,一天就晒在太阳下边,尤其在山上发掘,没处躲太阳,没有阴凉地,只有在探方里面蹲,一天一天地。

1983年,大地湾遗址发掘进入第六个年度,发掘区域已经从河边的台地扩大到了半山坡上。

一天中午,考古人员为躲避强烈的太阳,来到了半山腰的一处断崖下乘凉。

这时,有人无意中发现断崖下面的草丛中有几个小洞。好奇的人就围了过去往里面掏,掏了几下没有掏出什么东西,他们就用铲子向底下挖,结果竟铲出了几块黑木炭。

有人认为这很可能是一处房屋遗址。

这座房屋究竟会是什么样子呢?考古人员决定把第十发掘区的第一座房址定在这里,命名为F901。

由于不知道这个房址究竟埋在地下有多深,工作人员除掉上面的庄稼和杂草后,开始小心翼翼地发掘。

郎树德:我们几个工作人员在那个地方发掘了两年,那是用一个铁钎子、一个小刷子、一个小铲子,一点一点非常细致认真地抠出来的。

功夫不负有心人。两年后,F901的真面目终于露了出来,虽然房子的上半部分没有了。但房基和部分墙体依然清晰可见。

从房基留下的痕迹看,F901是一座多间结构、比较复杂的建筑。中间长方形的房屋是整座建筑的核心,被称为主室,长15.2米,宽8.5米,面积约128平方米。两边各有侧室,左右对称;后有后室。主室前面有附属建筑和宽阔的场地。总面积420平方米。整个建筑布局井然有序,主次分明。经检测,这座房址距今5000年左右。

当记者走进这5000年前的房址里面,去亲手触摸它的时候,一个意想不到的情景出现了。

硬如水泥

迄今为止,我国发现新石器时代文化遗址近万处,正式发掘的100多处。大地湾遗址1988年被定为国家一级文物。发掘结束后,大部分遗址被回填保护了起来。F901在原址的位置上修建了保护房,房内修建参观平台,这些措施都是为了更好地保护这个遗址。我们这次拍摄经过国家文物局批准才得以成行,但也遇到一个问题,遗址的工作人员不允许我们的摄像器材进入遗址里面拍摄,摄像机的三脚架更不能放在遗迹的地面上。因为这个地面太珍贵了,所以现场不得不临时借调长摇臂架在遗址外面进行拍摄。这也就引起了我们记者的注意。当记者在工作人员的陪同下,走进这座5000年前的房址里,用手轻轻地抹去地面上的尘土时,竟发现这个地面非常光亮平整,用手在上面敲击几下后更感到吃惊,它的手感、强度绝不逊色于当今的水泥地面(图2)。

这个经历了5000年大自然的洗礼后,仍然平整、光滑、坚硬的地面是古人做的吗?在那个连金属都还没有产生的年代,他们又是怎么做出来的呢?

工作人员介绍,敦煌研究院研究员李最雄对这个地面颇有研究。于是记者来到了敦煌。

李最雄(甘肃省敦煌研究院研究员):1983年,这个房子刚一出土,我当时在考古所搞保护,感到很吃惊,他们用拖把把那地面一拖以后,啊,就像我们现在家里把地刚拖完,那个地面发亮。

经过仔细查看,这个跨越了5000年时空的地面,至今仍然保持完好。它不仅材料特殊,而且在最初建造时人们就对它进行了精心的设计。

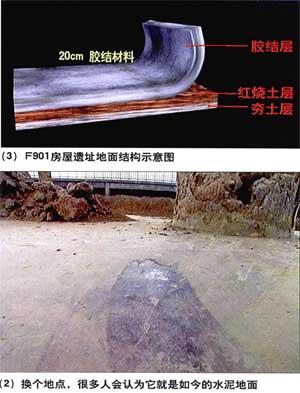

整个地面共由4层构成,最下面的一层是大约10厘米厚的夯土,第三层是大约15厘米的红烧土,它起到隔潮保温的作用,第二层是大约20厘米厚的胶结材料,也就是类似现代的混凝土,最上面一层是2~3毫米厚的原浆磨面(图3)。

李最雄:最上面是很细很细的一个面,当时凝固的时候做装饰,用石头打磨的痕迹非常明显,就像我们现在的水磨石地面那个做法。在四五千年前能做出这样,让我们感到非常吃惊。

那么,这个经过精心设计,类似现代水泥的地面究竟是否具备现代水泥的特性呢?

李最雄首先对100号水泥标准试块做了抗压测试。100号水泥是通用水泥中标号较低的一种,主要用于普通民房的地面装饰。随后,又将F901收集来的小碎块做成标准试块进行抗压检测。

李最雄:当时做这个地面的强度检测有很大的困难,首先不能破坏它,按现在的规程,必须用5GM×5GM的试块去测试它的强度。但是不能直接从遗址地面上去取,我们就用它周边堆积的一些小块,做非标准试块的检测,折算出它的强度。结果发现它竟然有今天100号水泥的强度(图4)。

经历了5000多年的漫长岁月,受到了自然界各种环境的侵蚀破坏,现在仍然有着100号水泥物理特性的地面究竟是不是水泥制成的呢?

李最雄:它虽然大约相当于今天100号水泥的强度,但它的比重比较小,跟现代的轻型混凝土有点相近。

目前,轻型建筑材料主要用于高层建筑,由于它比重轻,抗压能力强,可以大大减少建筑物的压力,是高层建筑不可缺少的一种材料。

难道早在5000多年前,大地湾的先民就发明了轻型建筑材料吗?它究竟是用一种什么东西做成的呢?

于是,李最雄又对F901地面做了化学分析。

李最雄:它是不是水泥,关键看它的成分。我们对F901的混凝土,进行包括偏光显微镜电镜X衍射和碳14检测,发现它确实有水泥的成分。

但它是怎么做成的?经过调查,发现这个山坡上一种名为“料礓石”的石头,跟它的成分相近。

程晓钟:料礓石,在当地的河道里,包括大地湾遗址附近的浅地层里面普遍存在。它是钙质的,一般是空心,比较疏松易碎(图5)。

水泥是经过高温焙烧制成的,那么料礓石烧制后能

有这样的特性吗?

李最雄:现在烧制水泥需要1300~1400摄氏度的高温,但是,当时烧陶只能烧到900摄氏度,这是当时烧制技术所能达到的最高温度了。所以只能在这种条件下进行模拟试验。

模拟试验取得了成功,李最雄将这一结果在国内外权威杂志上发表,立刻引起了极大的轰动。

李最雄:罗马水泥它是火山灰啊,并不是人工的。所以,最早的水泥不是在古代罗马,而是在中国。

让我们更感到欣慰的是,这种工艺并没有失传。今天,邵店村许多人家里的炉台和炕面仍然采用这种古老的方法。

邵永安(邵店村村民):这个炕头是我们用料礓石制作的,整个炕头已经20多年了,这个东西不但光滑,颜色也很漂亮。

李最雄介绍,他们把F901地面材料的成分与世界上最早的水泥——古希腊和罗马水泥做了对比,发现其中很多指标都高于古希腊水泥和罗马水泥。我们知道,古希腊和罗马水泥也是应用当地特有的材料石灰和火山岩烧制而成的,但它的发明时间是在18世纪末,19世纪中期才广泛应用在土木建筑工程中,这比大地湾烧料礓石制作水泥应用在建筑中,整整晚了4000多年。至于轻型建筑材料,在全世界古人类建筑史上还从来没有记载过。这不得不让我们对大地湾的先民们感到由衷的钦佩。

这座在5000多年前就有着如此光滑平整坚硬地面的房子,它究竟是一座什么样的建筑,又有着怎样的功能呢?

宫殿建筑

从古建筑学来说,F901是非常典型的中国式对称建筑,主室位于建筑中心,面积也最大。在它的两侧各有一个“旁”,“旁”的后面称作“夹”,这个夹有点像我们现在的贮藏间。主室和后室不是直通的,如果想到后室去,必须通过“旁”和“夹”才能进去或者从前门绕过,这样看来似乎有些不便,但古人既然这样做了就自有他这样设计的道理。

在主室的正前方,考古人员发现了18个洞眼。从它的位置上看,说明这座房子的前面有一个棚子。

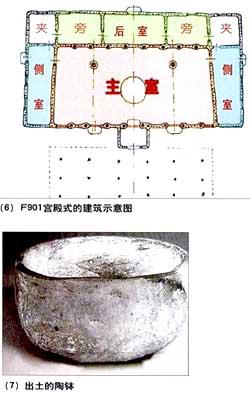

如果将这个棚子称作“轩”的话,主室就是“堂”了,正所谓“堂”前设“轩”,大有“天子临轩”的味道(图6)。

这样一座“天子临轩”建筑是干什么用的呢?

赵建龙:F901这个大型房子有5道门,两扇窗,可以说到处是通道。在里面居住不方便,它只能是一个集会点,也就是当时的一个议事厅。我们把它叫作宫殿式的建筑,它是当时的一座宫殿。

在房屋的正中间,是一个直径2米多的圆形台子。考古人员介绍,这是一个灶台,是5000年前非常典型的灶台,上面有一个盆形口,下面生火,上面置陶罐加热。

有趣的是,在F901的侧室里,考古人员发现了8个陶钵,也就是当时吃饭用的碗(图7)。

一个公共聚会的场所,里面又有直径2米多的灶台,为什么只有这么几个大碗呢?

赵建龙:说明在这儿吃饭的人并不多,集会的人多,专门在这儿吃饭的只能是一些各部落的首领。以这种方式来推测,它也是这个圈里面的集中点。

从房屋的结构和设计理念上看,它的公众性和礼仪性远远大于实用性。所以有人说,这座建筑绝不是一座普通的住宅,而是“宫殿”,是色彩十分浓重具有公众性的建筑。

大地湾遗址第二期,也就是距今6000多年前,还是半地穴式的房屋,仅仅过了1000多年,到了第四期时,房子不仅从地下、半地下式建到了地上,而且房屋格局和性能也发生了根本的改变。从小面积到大面积,从简单到复杂,从灶坑到灶台,从普通民宅发展成“宫殿式”建筑。大地湾先民在农业发展起来,解决了吃的问题后,同时把建筑推向了当时的极致。所以有人把F901称作“宫殿式”建筑一点不为过。从汉字“宫”字的起源,也可以说明它是一座宫殿式建筑,从“宫”字篆刻的写法,可以看出中国人发明“宫”字时对“宫”的理解是,“宫”要有“人”字形的房顶,旁边要有“墙”,墙上有“门窗”。可以说,这些条件,这座建筑全部具备。

据史料记载,中国最早的宫殿建筑是关于夏后氏“世室”的传说。“世室”是指复合体的大房子,从形式上讲是“前堂后厅”的建筑,从功能上说就是“前朝后寝”。夏,距今4100多年,而大地湾遗址的这座宫殿式建筑早在距今5000多年就诞生了,比历史记载的宫殿式建筑整整提前了将近1000年。另外,从它的建筑数据和构成理念上看,堂的长宽比为2:1,整座建筑特别强调了中轴对称和前有“轩”后有“室”的王者风范。

在当时的社会状况下,主要的生产工具仍然是石刀石斧,建造这样一座庞然大物绝非易事。那么,先人们是如何建造这座“宫殿式”建筑的呢?