林怀民和他的云门舞集

2007-08-29子曰

子 曰

7月中旬,来自台湾的著名舞蹈编导林怀民带领他的团队“云门舞集”在阔别14年后重登北京舞台,在一次刮起了云门现代舞的旋风。

一直,中国现代舞缺乏新意,和西方水平相差甚远。但30年前诞生在台湾的云门舞集却让世人瞩目,让人看到一丝亮点,云门舞蹈的魅力究竟是什么?

与大多数台湾舞者不同的是,林怀民1970年赴美时已从台湾政大新闻系毕业,当时他的身份是台湾受人瞩目的青年小说家,起初,他在密苏里大学新闻系攻读,一年后后转入艾荷华大学英文系创作班深造,1972年获文学硕士学位。同年,25岁的林怀民同样进入美国著名现代舞先驱玛莎格莱姆的当代舞蹈学校深造。

1973年,林怀民返回故土,并立即创办了“云门舞集”。“云门舞集”是台湾第一个现代舞团,其名字来源于传说,根据古籍《吕氏春秋》,“云门”是中国最古老的舞蹈,相传存在于五千年前的黄帝时代。“云门”舞容舞步均已失传,只留下这个美丽的舞名。

云门舞集每年举行一次,已上演近百个新舞,林怀民自演30多个,计有《哪咤》、《奇冤报》、《薪传》,《寒食》、《小凤》、《小鼓手》、《行草》等,并3次率团出访欧美。世界舞蹈权威认为:“云门舞集是引燃台湾独特新文化的起点。”

30年来,云门的舞台上呈现了将近150出舞作。古典文学,民间故事,台湾历史,社会现象的衍化发挥,乃至前卫观念的尝试,云门舞码丰富精良,多出舞作因受欢迎,一再搬演,而成为台湾社会两三代人的共同记忆。

云门舞集也经常应邀赴海外演出,是国际重要艺术节的常客。30年间,舞团在欧美亚澳各洲200多个舞台上,呈现了1000多场公演,以独特的创意,精湛的舞技,获得各地观众与舞评家的热烈赞赏。

林怀民的水月传奇

林怀民的曾祖父是清朝秀才,父母亲都是留学日本的知识分子。从小林怀民就对各种艺术耳濡目染,尤为喜爱舞蹈。林怀民14岁开始发表小说,22岁出书。林怀民的小说,即使用第三人称,都难以避开自传色彩,迷恋于自己的体验与阐释。

十多年以后,同样的主题林怀民转换表达方式放在了自己的现代舞《水月》中。

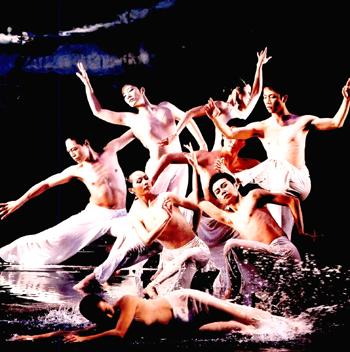

《水月》是林怀民按佛谒“镜花水月毕竟总成空”为舞的中心主题的灵感,但与这句佛谒所不同的是,《水月》纳入了太极的连绵不断,周而复始、柔中有劲的宇宙节奏。演出者,不分男女,全部穿上素衣,舞台灯光和布景,只是黑白二色。舞台中央悬空挂了一大块闪亮镜片,它把台上水光和舞影都反照出来。

一切都缓缓而来,缓缓而去。在巴赫低沉的无伴奏大提琴组曲里,云门舞集的演员们身着素衣,沉静而细腻流淌的动作像慢慢晕染开来的水墨,在明净清冷的舞台上舒展出一幅长卷画作。演员在上下场门的表现尤如出笔和收笔,动作讲究,一丝不苟,更不用说舞到正台时凝神在身体空间里的忘我状态。众演员群起而往,动态各异,看似各自为舞,整体动势却保持和谐一致,双人舞和单人舞的出现更使作品的布局疏密有致,让观众时时能感到节奏均衡的演出渗透着细微绵密的变化,可见林怀民的苦心设计和把握。作品最后部分,潺潺的活水流动在舞台上,同后幕和天幕上的闪亮镜片交相辉映,光影一片。水声交织隐现在乐曲的音符里,至阴至柔的气韵弥散在观众席间,镜花水月,恍若隔世。

镜中之月,水中之影,镜花水月,在感觉和视觉上,云门舞集跳出了柔丝之气韵。但见台上绝美的肢体舞动;芭蕾舞之优美,太极之空灵,武术之内家气功和现代舞之自由奔放,台下观众屏息静气细心欣赏演员的高度集中表演。

舞蹈最根本的是舞者的身体

云门舞集在燥热的北京夏日带给人们凉爽的同时,也带给了人们现代和过去的一脉相通。《水月》,演出一气呵成,中间不设中场休息,音乐是选自巴赫无伴奏大提琴组曲,巴赫的音乐沉郁而富哲理,与舞者阴柔的舞蹈言语配合得出奇和谐。

跟《水月》相反,《行草》开始时;舞台无声无动静亦无明灯,几位舞者轮流慢慢以气带出动作,至明晰的永字八法,揭开了《行草》的表演序幕。顿挫有力,慢中又带劲,气运丹田而流注于头、颈、臂、手、腿、脚尖。表演者形神合一,呼气吸气,然后以气带意,动作起于臂,而力度由腰腿为支点。音乐随起划开了黄羲之、苏东坡、颜真卿、张旭等之行草走笔龙蛇书法。一幅幅放得非常巨大的字帖,在灯光投射底下,书法飘然游动于舞台,舞蹈的灵气犹如挥笔墨染,把行草静态、动态和它的跳跃奔腾活动于台板之上。林怀民很多时把行草书法字迹铺盖半边舞台,灯光投射在书法上面,舞台马上呈现各家各法之书法美和他们的墨气和笔气。就算不善毛笔者,都会呼吸到书法的精妙和丰采。

《九歌》的布景是设计师李名觉采林玉山画作“莲池”做局部设计,在演出开始前就已点出作品的主题。侧幕及垂吊的的布幕是一幅中国荷花画的放大版,与乐池中装满荷花的池子,在一开始就已提醒在场的观众要先把心回到三千年前。舞作的第一个动作不是来自舞者的身体,也是来自横跨整个舞台的透明帷幕上所打出来的中国书法。

文学上的《九歌》,是屈原吸取楚地的民间神话故事,并利用民间祭歌形式写成的一组风格清新优美的抒情歌曲,具有浓厚的地域性和宗教性。作者通过丰富的想象,把大自然中的景物性格化;而编舞者也透过丰富的想象与创造力把文字用舞蹈方式呈现。透过初民的活动和信仰,可以领略到初民们所特有的心态和愿望,感受他们对美好生活的憧憬和需求,是某些社会感情的折射,是来自生命深处原始的呼唤。

《国殇》传达了死亡与新生的意念。剑客和一群年轻人,在打击乐的节奏下,有着“捐躯报明主,身死为国殇“刚健激昂的壮志。最后的《礼魂》,由全体舞者在邹族的送神曲中,将一支支的蜡烛铺放在舞台上,最后一幕中看到的是无限垠远绵延的烛火,感动的心随着闪烁的烛光而悸动不已,也许是烛光本来就容易让人感动莫名,在节目的最后,发自内心油然而生的一种吶喊,一种对人生希望的企盼,在烛光点点下,仿佛看到了无限希望之延伸直至天际、至浩瀚的苍穹,形成独一无二的传奇。

具象的肢体动作和抽象的时空概念,交织成现代舞的表演,一场对美的探索。看到舞者那种投入、浑然忘我的表情,那种认真与执着的感动,自己的一颗心不由的也被牵引、跟着舞动,突然发现原来举手投足都是一种美。

云门舞集的中国文化意象再生产

对于云门舞蹈,林怀民自己的评价是:不中不西,不古不今。他努力去打破传统舞蹈的程式,为中国的题材配上西方的音乐。但是当你欣赏了他的作品之后,会发现其实中国情怀、华夏精神是他作品的精髓。

实质上,云门的成功,是中国文化意象再生产的成功。

什么是“中国文化意象”?简言之,即具有符号特征、形象表现、特别又能代表中国文化意味的作品,以文本、词语形式出现的作品。往往具有“正典”的性质。

比如《行草》这个现代舞,是以张力为形,气韵为神,舞者的肢体有时在伸、廷、转、合、奔、跃之中给人感到如书法的勾、捺、点、撇。而舞姿在收放处,令人意味到水墨之高奇有致,并且变化莫测。林怀民的编舞,是有意吸呐行书之神态墨色和笔力,为其舞蹈语言。”

“这分为十段的舞作体现了古代名家法帖的手笔韵势以及舞蹈与书法的对话过程。作品的焦点在于周章佞以身体临摹的“永”字八法和在超大的“磬”字前以黑色水袖自由地挥毫,以及反白的字迹拓印在接近全裸的男舞者身上的壁上印石。另外,众舞者也在唐人怀素名迹《自叙帖》前即兴狂舞,舞姿淋漓得似乎好像酒后恣意的挥洒。这利用肉身来书写文字以及把文字铭印肉身的双重运用,把观众拉进了仿佛置身在文字丛林里的梦幻世界,且安心地让他们忘记身体与文字的分别,进而对舞者的身体产生一种爱恋以及色诱的不明感觉。

“永”字八法是汉字楷书运笔的八种基本法则,有点、横、竖、勾、挑、撇、角和纳。周章佞在诠释“永”字的时候,身体的抑、扬、顿、搓足足呈现了法则里的每一个要点,尤其在点、撇与捺的转变中,都让身体在毫无停顿下,顺利地衔接,让身体达到一种相似流水般的顺畅。虽然这在观众的眼里是一种极富女性温柔之美,但间中柔中带钢的部分,却让人不禁在沉醉的当儿,突然从睡梦中猛醒。这就和她在与“磬”字共舞时非常不一样。相反的,周章佞在“磬”字间穿梭自如,不只与书法对话,也让书法从纸间破,从镜中出。

现代舞欣赏

1.明白现代舞的最高宗旨是标新立异和严肃探索。

2.清楚现代舞的生活观是宽容大度,乐观向上,随遇而安;它的艺术观是求同存异,“八仙过海,各显神通”。

3.在现代舞的认识论中,美的概念不是唯一的追求;

4.新与旧的概念在现代舞中不是绝对的是非关系。尽管新的不一定总比旧的好,但新的每每比旧的更有趣,更能唤起人们的注意。

5.尽力避免是非曲直的判断,最好不做价值判断,而应竭力理解其创造的动机为根本宗旨。

6.一切现代舞蹈创作归根结底,都是在有意无意地探索“舞蹈是什么?”这样一个哲学和美学命题。

7.尽管思想性和哲理性一直是现代舞蹈家的重要特征之一,但尽量不要带者任何期待去看现代舞,特别是不要使劲儿地钻牛角尖儿,更不要指望自己能在这种作品中被“典型环境下典型人物的典型性格”刺激得热泪盈眶。