云门掌门人林怀民最后的谢幕

2019-05-13毛晨钰

毛晨钰

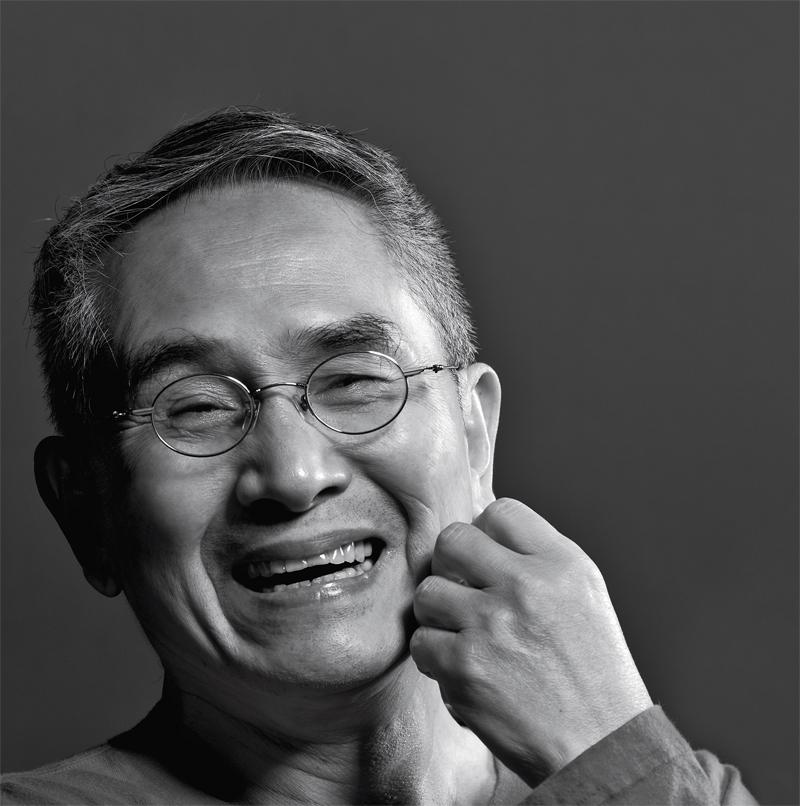

林怀民(林百里 摄)

红色幕布又一次升起。

先是20双脚露了出来,再往上是20张模糊的脸。这是林怀民带领云门舞团在国家大剧院演出舞作《白水·微尘》。他习惯让光落在人的手上、脚上、衣服上,却不是脸上。

随着幕布越升越高,台下两千多名观众的掌声也扬至顶点。舞者们双手在身前交叉,站着不动,观众掌声不歇。所有人都在等林怀民。

他只在第一次谢幕时短暂现身。黑衣黑裤的他从舞台左侧的帷幕里探出两小步,浅浅鞠了个躬,手在脸上拂过。然后,他一言不发,旋身回到幕后,便不再出现。安静而决绝。

这是林怀民最后一轮以云门舞集艺术总监的身份发表作品了。今年,他将正式退休。

2017年,林怀民在推出作品《关于岛屿》前宣布将在两年后退休。当“两年后”真正到来,所有人都想知道,林怀民将会去哪里?云门又会走向何处?

3月29日,林怀民在国家大劇院参加了了云门舞集《白水·微尘》的发布会。近两个小时的发布会后,来自海内外各家媒体的记者将他团团围住,不停有问题砸向他。采访进行到尾声,他提出要去抽一根烟。他从沙发里起身,直接在短袖外头套上黑色外衣,有点急迫到仓皇地离开挤了十来个人的小小会客厅。他的烟瘾向来很大,一天要抽一包。现在瘾头更大了,每天要再多抽半包。

他一直有很多想去的地方,去北海道看丹顶鹤,重游印度。他还在云门舞集文教基金会成立了“流浪者计划”,鼓励年轻人到海外从事自助式“穷游”。可在46年里,他说“云门把我兜得团团转”,哪里都去不了。曾有《镜周刊》的记者这样打趣他,林怀民当时狠狠丢出两个字:“妈的!”

现在,72岁的他终于有时间可以去想“今天做点什么好”了。但他一腔去满世界溜 达的野心也仿佛在2016年的一场车祸中被拗断。那次他的右脚粉碎性骨折,直到现在行动仍不利索。退休后的他,“只想待在家里”。光是待在家里就够忙活了。他要“开始学习过日子”,打理自己的钱,学做饭,理屋子。

在他的家里,1990年从纽约寄回的书还没有拆箱。他终于有时间看了,至少有时间清理东西了,“从90年代放到现在,大概是不需要了”。他还有大把时间拿来躺着追剧。前段时间他追完了《延禧攻略》《如懿传》等热门剧集,自夸“我追剧追得很好”。

从26岁创办云门舞集,他用舞蹈观照基层、培育舞者,最后终于有资格过自己的日子了。

“赤脚医生”顾众生

艾瑞克·萨提的钢琴曲响起,舞台就流动了起来。身穿白色及膝长裙的女子往绿水深处走去。她的双手在空中划出半个圆,像水中植物。

绿水褪去,舞台背景转暗,只有白水湍急。越来越多的舞者逆流涌入舞台,他们身穿浅白衣裙。有些蹦跳着,宽大的衣摆灌满风,鼓成一朵朵水花。也有些高高抬起一只脚,重重砸在舞台上。“咚”一声闷响,沉而重,可以传到剧场最后一排。这是水花拍在山石上的声音。

这是观众在舞台上看到的《白水》,也是林怀民在花莲立雾溪所见到的湍流。那一年他到池上的稻田工作。为解疲乏,一行人沿着横贯公路到了花莲立雾溪。这是台湾很出名的一条河川。在几万年的时间里,流水闯出一条落差达到一千多公尺的太鲁阁峡谷。白浪穿石而出,水纹涟漪,让林怀民不自觉拍了一张照。

回来后他请朋友把相片处理成黑白的,背景一片晦暗,只留白水激荡。林怀民有了灵感。他找来钢琴曲编舞,“想象这是河流在‘走,到最后它已不只是河流,而是时光在流动,甚至是时光的消逝”。

最终,舞台布景中的黑白流水回归到彩色河川。林怀民说,这么做是因为“这就是今天很多人对河、海和大自然的印象”。

林怀民的舞蹈,很多时候都是从泥土里长出来的。2013年,他在台湾台东县的池上稻田上排了一出《稻禾》,台下观众是两千多名村民。这群不愿让电线杆破坏稻田的村民为了这场表演推迟了秋收。

有舞者记得,稻田里的演出跳了三天,有两天都在下雨。老少村民,穿着雨衣雨鞋来看。现场很安静,舞者能听到自己的呼吸,彼此之间还会很小声提醒:那个角落有水。

第一天演出时,一位96岁的池上村民走了两个小时来看。演出门票要200新台币,这是他一整天的花销。后来林怀民给他免了票,还把自己的座位让给了他。

林怀民的舞蹈,始终都在观照乡亲,用他的话来讲,就是“基层”“老百姓”“社会”。1947年,他出生在台湾嘉义,父亲林金生是嘉义县第一任县长,还当过交通和内政“部长”,母亲出身新竹望族,曾留学日本。从小父亲对他家教甚严,怎么看都不顺眼。偏偏他喜欢做的事情,都是父亲不喜欢的。

5岁时,林怀民看电影《红菱艳》喜欢上了跳舞,初中又爱上了看小说。14岁时他试着自己写文章,第一篇就登在《联合报》的副刊上。他拿到了人生第一笔稿费,30块,直接拿去报了舞蹈课。

当时父亲对他的期望是考上台大,“不是反对跳舞和写作,而是跟台大抵触的都不可以”。但父亲的管教没什么用。林怀民一路写到了大学毕业。1969年,他顺利拿到奖学金,去美国研读新闻,第二年转学小说创作。

在林怀民看来,上世纪60年代是个“伟大的年代”。台湾政治高度戒严,而别处的学生运动正如火如荼。他在美国读到了一份《人民画报》,上面报道了年轻人在经过简单医疗训练后就背上行囊成了“赤脚医生”深入民间。

毕业后林怀民独自到欧洲旅行。最后一站是希腊。在机场等班机回台湾时,他忍不住痛哭,觉得“我的好日子过完了”,“看过世界后,我才知道台湾是监牢”。但他到底是回去做了个“赤脚医生”。

1972年,他回到台湾。有人请他去教跳舞,他一听“台湾没有舞团,我们应该有自己的舞团”,热血一下就燃了。次年,他创办了“云门舞集”,想像“赤脚医生”一样,跳舞给普罗大众看。从此,在台湾,“跳舞的”有了“舞者”这个称呼,云门也成了华语社会第一个职业现代舞团。

很多人不理解林怀民怎么敢创办舞团。作家侯文咏问他:“当年怎么才学了一百个小时的舞就敢创办舞团?” 林怀民回答:“欲望和梦想自己会跳出来。”

《稻禾》

直到云门后来去欧洲公演,林怀民的母亲边为他补牛仔裤还边叹息:“你跟爸爸一样,运动神经不发达,也没音乐细胞,怎么会去跳舞?”跳舞的林怀民想做的,其实跟他当县长的父亲想实现的,没什么区别。他记得父亲的教育:第一不能当社会负担,第二要对社会做出贡献。

1978年,云门在嘉义体育馆演出《薪传》,演绎的是一段台湾移民史。当时的环境仍风声鹤唳,为了安全演出,云门特意选在了远离台北警备总司令部的嘉义。那天晚上,台下坐了六千多人。观众哭了,林怀民在后台也哭了:“那一天告诉了我,什么是‘基层。”

当时的台湾,跳舞的没什么钱,给基层跳舞的更赚不到什么钱。林怀民发不出工资,舞团难以为继。1988年,因為个人精力和财力限制,林怀民决定暂停云门舞集的活动。

他出走3年,回到台湾。从机场回家的路上,出租车司机认出了林怀民,问他:“为什么你把云门舞集停掉了?”一个月里,有十几个出租车司机跟他讲“台湾不能少了云门舞集”。就在这一年,林怀民重开云门。在这之后,尽管2008年云门的八里排练场遭遇大火,素材资料付之一炬,林怀民还是咬着牙把云门做到现在,“我要对得起支持我们的社会大众”。

其实早在创办之初,林怀民放话:“两年后,你们(年轻舞者)就接过去做吧!”没想到一做做了46年。

“当时讲的话是当真的吗?”“当然!那时候我对舞蹈、经营舞团这件事是多么不了解、多么愚蠢。只有年轻的时候傻傻的,才会开始做点事情。不过,以为只做两年的事情干了46年,还算不坏吧。”他眨眨眼,笑着告诉本刊记者。

骂人的力气都没有了

《白水·微尘》的舞蹈服装设计师是马可。她记得林怀民找到自己的时候,她问他:“舞蹈在哪里?”林怀民说,在脑袋里。他只是先给她听了一段音乐——肖斯塔科维奇的《第八号弦乐四重奏》。

林怀民第一次听到这首曲子是在近20年前。CD机里传来悲怆曲调,他整个人缩成一团,想为这首强悍的曲子编个舞。

舞编到一半,林怀民带着舞团到德国德累斯顿演出。有天夜里随手一查,发现《第八号弦乐四重奏》就是肖斯塔科维奇在德累斯顿花3天时间写出来的。作曲家亲眼见到战争遗留的断壁残垣、疾病、流离。

林怀民说:“这些年世界灾祸不断,好像都让人不能够呼吸,作为一个人,时常感觉到无能为力。《金刚经》里面说‘微尘众,微尘,很多众生,卑微、像小的尘埃。想起这些事情,于是创作《微尘》,我觉得非做不行。”微尘浮动的舞台上,舞者蓬头垢面,震颤浮游,生而为人,如同尘埃。

林怀民一生中,无能为力却又非做不可的时候有很多,比如重开云门,再比如重建云门。

2008年2月11日,云门舞团的八里排练场发生了火灾。大火一口,吞掉了云门的 “家”。

来不及收拾残局,林怀民就又开始找地方。后来在四千多位社会捐赠者帮助下,云门一边租借场地,一边修建自己的剧场。“我那时候说,如果弄这个房子(云门剧场),我的编舞生命会缩短五六年,大家都觉得我是说说而已。”林怀民曾对《南方周末》说。

2014年11月11日,云门剧场落成。现场放映了一段回顾火灾的影片,林怀民吓了一跳:五六年前的自己,根本没那么多白头发。他向本刊记者解释,“我真的不是说说而已的,它耗掉了我的很多时间跟精力”。

头发白了,就连骂人都没了力气。

云门的人都很怕林怀民。有舞者在接受记者汪宜儒采访时表示,跟林怀民工作最害怕的是“听到笔在写的声音”。在排练场时,林怀民总会用纸笔及时写下笔记。他性子急,写字快,声音大,一下下在所有人心上划拉。

汪宜儒与云门结识多年。她记得林怀民训练舞者时总是不厌其烦,嘴里一遍遍喊“不对,要下沉,扎根”。年过古稀的人,讲起舞来手脚并用,恨不得自己跳。

再早些年的林怀民更可怕。有一次他到了排练场,看到舞者们没认真暖身,大怒:“你们既然这么不爱惜自己的身体,那我也不要爱惜自己的身体了。”说完,就抡起拳头往玻璃桌上砸。一群人被流血场面吓懵,七手八脚给他包扎。只有他一个人面不改色照样骂人,骂完了再打车去医院。

“骂人需要力气。现在体力衰竭了。”林怀民不好意思地笑了笑,“现在他们做得不好,我就会问他,最近好吗?因为一个平时好好的人突然跳不好,不是心情不好就是身体不好。所以我一天到晚问他们,‘还好吗?”

“那就看风怎么说,水怎么流吧”

2016年12月18日,红树林捷运站外,一辆黑色休旅车撞上了一身黑衣的林怀民,他的右脚粉碎性骨折。编舞的人一下子动弹不得。即便如此,他仍放不下云门,把病床搬到排练场,编了《关于岛屿》:在天灾人祸不断的岛屿上,人们依然有希望。

2017年宣布将要退休后,他也没一刻闲着。他承认自己是个“厚操烦(常忧虑)”的人,总要妥当安排才能稍微放心。趁着还能说得上话,能安排得上一些事,尽可能把云门平安送到下一程。他说:“我不能等到糊里糊涂、不能跟观众沟通时才想退休的事。”

云门剧场建成时,佛堂要买供桌。他学会用谷歌,淘了个二手桌子,“用信用卡还小心翼翼对了3次,生怕弄错”。习惯了纸张的人现在到哪里都要带着iPad,追剧看书。最近刚读完了《教父》小说,觉得写得真好。

但他自觉已经跟观众不是一代人了。他说自己是属于文字的一代,“喜欢吃字”,但年轻一代是“网络上生长出来的一代”,这群人可能没那么爱字,阅读视觉图像的能力却很强。

其实林怀民一直都有退休的念头,但是“我手里是象征台湾社会能量汇聚的一个团体,而不是林怀民舞团。这个东西一定要做下去,所以东张西望了这么多年,在找一个合适的人”。

《关于岛屿》

《白水》

他找到了郑宗龙。毕业于国立台北艺术大学舞蹈系的郑宗龙也曾是云门舞者。2014年他接下云门2的艺术总监一职。云门2是由林怀民1999年创立,与云门舞集相比,云门2的舞者更年轻,跳的舞也更自由、现代。

林怀民看到了郑宗龙身上“街头的旺盛的活力”,这是他“一辈子都没有而且很羡慕的东西”。他觉得这种有点“野”的东西更能与年轻观众沟通。林怀民接受国外媒体采访时,他一定会一个字母接一个字母地拼出郑宗龙的名字,要对方记下。

尽管如此,云门舞集在很多人眼中始终打着“林怀民”的印。事实上,现代舞团的生命也往往与创办人休戚与共。现代舞新先锋派代表莫斯·坎宁汉就曾专门写下遗嘱,在自己去世三年后,由他创办的舞团就要解散。后现代主义编舞大师特麗莎·布朗的舞团也在她退休后艰难生存。林怀民希望用两年来让舞团“无缝接轨”。

从2020年第一天开始,他就不用再去云门办公室了。林怀民打算“耍废(偷懒荒废)”。要给电视装上Netflix,买了一墙书准备看,最重要是把碗刷干净。但他不会写传记,他笑称自己现在一千字文章要写两三个礼拜,“活不了那么久”。

曾有算命的说他会在72岁去世,但他却毫不在意,甚至展露出难得的兴致,“没错,就是今年!”他说自己知道的时候很高兴,“每个人最惶惑的就是死亡什么时候要来。我现在知道了,我尊重它。命运说我几岁要死,我一定说好,不会说NO”。

“会不会觉得时间不够用?”“以前会,以后不会了。可以睡到自然醒,然后琢磨一下今天干嘛。这多么幸福!”林怀民似乎已经想到自己耍废的日常,有点期待,有点不安,在位子上坐不住了。

可旁人到底还是想知道,离开了云门的林怀民和没有了林怀民的云门到底会怎样?“那就看风怎么说、水怎么流吧。”

幕布又一次落下。这是第4次谢幕。剧场内灯光尽数亮起。任凭观众如何鼓掌、欢呼、尖叫,舞台一侧的帷幕再没了动静。

林怀民不会再上台了。如同水过无痕,拂去微尘。