心红胆壮破险关

1974-01-19尚新鹰

尚新鹰

一位飞行刚满三百小时的年轻飞行员,在执行战备任务中,遇到突然情况,能够临危不惧,心红胆壮,履险如夷。这是由于他平时努力执行毛主席的革命路线,为保卫祖国刻苦学习军事技术的结果

一

十一月的一天上午,驻沪空军某部三架执行战备任务的飞机返场时,机场附近的天气突然发生变化,几块低碎云受低压气流的影响,翻滚着向机场扑来,不一会儿,阴云布满天空,能见度开始变坏。熟悉飞行的人们知道,这种天气对飞行安全威胁是最大的。

塔台指挥员立即命令返航的战鹰着陆。第一架飞机经过一次复飞后安全降落了。这时,天空下起了毛毛细雨,能见度更差了。为了安全,指挥员果断地决定,未着陆的飞机立即转到别的机场降落。但是,其中一架飞机因为油料不足,飞到别的机场降落已经来不及了。

驾驶这架战鹰的刘汉昌,是一个飞行刚满三百小时的青年飞行员。他能排除险情吗?战友们都在替他捏着一把汗。

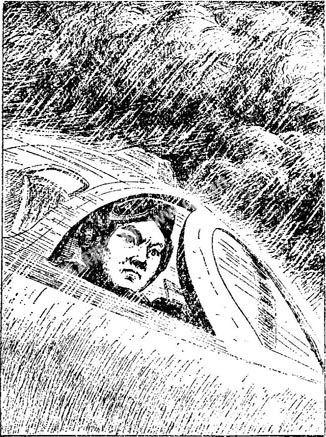

空中,灰暗色的云雾从四面八方急速向飞机袭来。顷刻,飞机就象钻进棉花堆似的,被浓云裹住了。又细又密的雨雾紧紧粘在座舱前风挡玻璃上。这种雨雾要比倾盆大雨对着陆影响更大,它如同毛玻璃一样,严严实实地遮住了视线。往日熟悉的跑道、塔台、停机坪都不见了。

这一意外的情况,并没有使刘汉昌胆怯。他沉着地操纵飞机。高度由一千米下降到七百米、四百米、一百米,跑道还是看不见,只能从左右两侧透过雾障,隐约地看见机场附近的一条大河。刘汉昌根据这一地标与跑道的关系位置,修正了航向。但是,由于不知道自己的准确位置,在降落时所需要的速度、高度很不容易掌握。当地面指挥员发现时,飞机已经临空了,并和跑道形成了一个夹角,再矫正来不及了。如果贸然降落,就会造成事故。刘汉昌一拉机头,重新钻进茫茫的云海。

在这种情况下,如果老飞行员,可以飞大航线,用仪表对准远距离导航台着陆,可是这种大航线耗油量大,再说刘汉昌还没飞过这个科目,万一迷航,情况就会更严重了。指挥员想到这里,就命令他按正常航线复飞一次,用罗盘对准近距离导航台着陆。但因为近距离导航台离跑道太近,来不及修正,这次着陆又没成功。

这时,天气越来越坏,细雨浓雾覆盖了整个机场,天地几乎连接起来了。人们只听到飞机马达的轰鸣,却看不到飞机在什么地方。飞机要在这样的天气降落,真比盲人过独木桥还要危险。

机场上,指挥员拉掉了塔台上的防风玻璃罩,地勤人员也冒雨对空观察,人们的心象一根绷紧的弦。指挥员用话筒鼓励刘汉昌要“勇敢、坚定、沉着”。刘汉昌知道首长和战友们都在关怀着他,浑身增添了更大的力量,他斩钉截铁地回答:“一定能战胜困难!”

第三次着陆开始了,飞机下降了高度,马达的声音越来越近。突然,人们发现飞机在跑道右侧方五六百米处出现,对着停机坪、加油线横冲而下,高度只有二十多米了,再有几秒钟的功夫就会造成严重后果。这时,刘汉昌还没有找到跑道。

“加油门,拉起来!”听到指挥员急促的命令,他知道飞机处在危险的位置,立即将机头拉起,飞机呼啸着从人们头上掠过。这种高速飞机在超低空飞行时,突然加油门拉起很容易失速触地,刘汉昌是了解这一普通常识的。然而,为了加油线上战友们的安全,他不顾个人安危,毅然加大油门,拉起操纵杆,刘汉昌凭着坚定的信心,勇敢的精神,灵活准确地驾驶着战鹰,避免了一次事故。

随着时间的推延,油量最多只能飞十分钟了。险情接踵而来,情况万分紧急,如果再着陆不成,只有爬高跳伞,丢掉飞机了。

刘汉昌,这个贫农的后代,在旧社会手拿讨饭棍跟着父亲逃荒要饭;新社会他手握驾驶杆,翱翔在祖国的万里兰空。是党和毛主席给他插上了钢铁的翅膀。他深深地懂得,手中的驾驶杆联系着保卫社会主义,保卫无产阶级专政,联系着世界革命。今天,在这严峻的考验面前,他把个人生死置之度外,首先想到飞机是人民的财产,是党交给自己的战斗武器。多一架战鹰,在反侵略战争中就多一份战斗力。他只有一个念头:人在机在,战胜险关,保住战鹰。他临危不惧,冷静地分析了前三次的经验教训,认为对准跑道的关键,是要掌握好转弯的坡度与改平的时机。他决定把利用地标和罗盘数据结合起来进行着陆。指挥员同意了他的意见。

阶级的情谊把空中和地面连成了一个战斗的整体。人们摒住呼吸,全神贯注地盯着飞机着陆的方向,争取早一秒钟发现战鹰。在空中,飞机前风挡玻璃完全被雨雾糊住了,刘汉昌就一面从侧方艰难地寻找地标,判明跑道的位置,一面仔细地观察仪表的变化,准确地默算着飞机的数据,并及时地向指挥员报告空中的情况,给指挥员提供指挥的依据。他的每一句报告,都充满着必胜的信心;每一个动作,都表现了“一不怕苦,二不怕死”的革命精神。

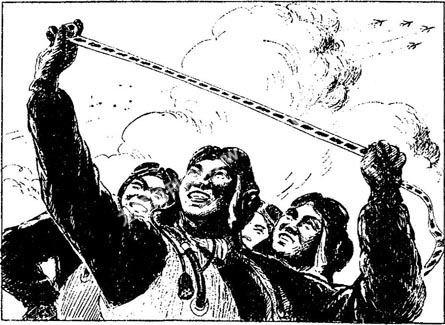

霎时,飞机又出现在跑道的右前方,距离跑道只有六百米了,在这样短的距离内要纠正方向差,还要做接地动作,是很不容易的。刘汉昌大胆沉着,柔和地操纵驾驶杆,按照指挥员的命令,在几秒钟的时间内,连续而准确地做完十几个动作,把战鹰稳稳地降落在跑道上。顿时,机场上欢声雷动,许多人眼眶内闪烁着激动的泪花。人们象欢迎一场战后凯旋归来的英雄一样,一齐向刘汉昌驾驶的飞机拥去……

二

为什么刘汉昌在紧急关头能够从容不迫,履险如夷,连续而准确地完成许多复杂的动作?这并不是偶然的。这是他平时努力学习马列主义、毛泽东思想,自觉锻炼“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,刻苦学习军事技术的结果。

当大家谈到刘汉昌在排除险情中能熟练地运用地标和飞行数据时,都自然地想到他的一段斗争经历。

刘汉昌刚到部队时,看到机场上一排排昂首挺立的战鹰,心情无比激动,他暗下决心,一定要练出一副钢铁的翅膀,为保卫祖国的领空作出贡献。可是,在当时林彪的资产阶级军事路线的干扰下,许多飞行的基础科目都丢掉了,训练的时间也很少。刘汉昌看在眼里,急在心上。他学习了毛主席关于政治和经济的统一,政治和技术的统一等有关指示,他想,一个人民的飞行员,没有一套熟练的飞行技术,怎么能完成党和人民交给我们保卫祖国的政治任务呢?怎么能在反侵略战争中狠狠地打击敌人呢?他抓紧时间学习飞行理论,并把许多飞行数据、地标位置和实际操作的经验体会记在本子上。他把书本上学到的理论,在飞行训练中认真实践。飞机着陆一般都是直接目视跑道,他却注意运用地标和罗盘的数据着陆。因此,在这次险情中他能充分运用隐约可见的一点地标再结合上罗盘数据,判断跑道位置。现在,他还保存着许多飞行笔记,一页页写着密密麻麻的材料,都是他执行毛主席革命路线,为保卫祖国刻苦学习军事技术的记录。

在批林整风运动中,刘汉昌同志通过学习党的基本路线,对阶级斗争的规律有了更深刻的理解,认清了林彪一伙推行资产阶级军事路线的罪恶目的,进一步提高了革命警惕。他严格要求,严格训练,自觉地培养“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,努力掌握军事技术。

空中攻击是飞行训练中难度最大的科目之一。刘汉昌开始命中率比较低。他虚心向老飞行员请教,经过分析,发现主要原因是射击距离比较远。怎样才能正确掌握射击距离?刘汉昌学习了毛主席关于“保存自己,消灭敌人”和近战歼敌的指示,认识到:战时,只有敢于接近敌机,一举将敌机击落,才能有效地保存自己。平时训练,就要在安全系数允许的范围内,发扬战时空中敢于近战的精神。以后,每次飞攻击科目,他都敢于缩短距离,近战歼“敌”。为了保证安全,准确地掌握射击时机,他苦练目测距离。夏天,他身穿飞行服,头顶烈日,观察别人起飞时飞机在不同距离上的影象。银白色飞机反射出的强烈光线,刺得他两眼发痛,他闭闭眼睛继续看。冬天,他迎着寒风观察,脸部冻得疼痛也不肯进休息室。平时,就连营区周围的树木、电线杆都成了他的目测练习器。经过刻苦训练,他终于熟悉了各种不同的距离之下飞机影象的不同特点,准确地掌握了射击时机。他的训练成绩有了很大的提高。

但是,刘汉昌并不满足,他用战斗的标准来严格要求自己。他发现自己在训练中,往往从较小的进入角向敌机发起攻击,这样做的优点,是我机和“敌机”在一条线上,角速度变化慢,瞄准时间长,跟踪比较稳,就容易命中。可是在实际空战中,敌我双方是在拼死搏斗,不可能有这样便利的射击条件,进入角小,也容易遭到敌人轰炸机尾炮的射击。于是,他决心提高标准,增强难度,加大攻击的进入角。加大进入角度后,由于角速度变化大,瞄准的时机很短,他的命中率不如以前那么高了。

刘汉昌在困难面前没有气馁,他说:“平时训练不能单纯的追求优秀,而要把标准定在战时能否击落敌机上。”每次空中攻击后,他都把射击胶卷用判读器放映在暗室的墙壁上,进行判读。无数片胶卷映出了射击时的真实情况。

刘汉昌并不是一般的判读自己的射击效果,而是带着高度的敌情观念,从每片胶卷映出的影象,分析空中射击时的角度、距离和弹着点,找出自己的薄弱环节。

为了学习别人的经验,突破自己的难点,他经常把其他同志的胶卷也都拿来判读。

七月盛夏,暗室里密不透气,有时温度达到摄氏四十多度,热得人透不过气来。刘汉昌带着飞行后的疲劳,一坐就是一两个小时,对每一小片胶卷都一丝不苟地判读、研究,努力寻找克服难点的途径。他针对自己的问题,地面苦练,空中精飞,训练成绩很快地又上升了。他在经验交流会上,深有体会地说:只要我们坚决执行毛主席关于“提高警惕,保卫祖国”的指示,思想不松战备弦,不怕吃苦,不避艰难,就能适应战争的需要。

平时想战时,平时为战时。刘汉昌同志就是这样,在严峻的考验和锻炼中,他的意志更加坚定,斗志更加旺盛。他驾驶着战鹰,巡逻在祖国万里兰天,迎接新的战斗!

胡照华插图