个体视角:北京冬奥媒介消费研究

——基于使用与满足理论

2024-04-22王晓梅唐雨晴

王晓梅 ,唐雨晴 ,郭 晴

北京冬奥会于2022 年2 月16 日降下帷幕,国际奥委会主席巴赫在闭幕上以“无与伦比”盛赞冬奥会。本届冬奥会在赛事传播和赛事收视方面创造了奥运转播史一个新的里程碑。2018 年平昌冬奥会,全球有19.2 亿人通过多种媒体渠道共同消费奥运内容[1]。而共有创纪录的20.1 亿人通过广播电视和数字平台观看了2022 年北京冬奥会,比4 年前的平昌冬奥会观看人数增长5%[2]。北京冬奥会转播内容小时数、数字媒体和线上直播的数据都创历史新高。奥运会被称为全球巨型媒介事件之一,国际奥委会等国际体育组织和国际传播机构高度关注奥运会的媒介消费,对奥运会媒介消费的研究也是中外体育传播研究的经典议题。

媒介体育消费是指体育迷通过媒介(传统媒介、自媒体和互联网应用服务)在体育赛事、体育新闻观看以及互动上所投入的时间、情感和经济支出的总和[3],奥运媒介消费属于媒介体育消费的范畴,是指受众使用媒介获取奥运会相关信息和进行互动所投入的时间、情感和经济支出的总和。技术进步使奥运会传播进入了新时代,多平台媒体增加了可供消费的内容的数量和种类,也影响了奥运会传播和受众的奥运媒介消费行为。呈现社交媒体、流媒体或者移动应用等新媒体平台使用与奥林匹克媒介消费之间的关系[4-6]以及如何为球迷提供增强体验和参与体育相关对话的机会是近年媒介体育消费研究的重点。基于此,本研究采用使用与满足理论探讨在新科技交错的多屏时代,中国受众在媒介体育消费中的媒介类型和使用时间上的特性,此外,本研究也会进一步探讨影响冬奥媒介消费的因素,为奥林匹克传播研究提供中国数据,积累奥林匹克传播中国化的经验性材料。

1 理论回顾和相关研究

对媒介体育消费的研究出现在20 世纪80 年代的美国。1981 年,卡茨(Katz)将使用与满足理论引入媒介体育消费研究[7],此后的体育传播研究开始对受众的媒介消费给予了充分重视。

1.1 使用与满足理论

Katz 等人提出的使用与满足理论是媒介使用研究的经典理论框架,即:受众通过消费传媒内容获得了何种满足,并聚焦于影响受众使用媒体和获得满足的一系列社会及心理变量。该理论指出作为媒介消费者的受众,其媒介使用行为有目标导向,个人的需求和动机驱动了其媒介接触行为,在接触和使用媒体过程中,受众的需求得到满足[8]。进入数字媒体时代,PC 端和移动智能设备的各类移动数字媒体为受众寻求和获取资讯提供了无数种可能,个体使用媒体的能动性得到空前提升,受众不仅是被动的信息接受者也是生产者。个体自身动机及其使用行为构成了媒体使用的主体部分,且需求满足能否实现、实现程度的大小以及其他后续效应成为媒介使用的效果[9]。在前期研究的基础上,桑达尔(Sundar)和利姆佩罗斯(Limperos)提出了使用与满足的2.0 理论:互联网不仅提供了细致入微的内容消费选项,还提供了人与人之间的互动的机会;媒体技术的可供性,即界面特征所暗示的行为可能性,可以产生新的满足感[10]。基于这一前提,一套新的基于满足的可供性被开发出来,以理解技术如何满足用户的需求并成为使用与满足理论的主要来源。总体而言,如果说最初的使用与满足理论强调活跃的受众,那么使用与满足2.0 则强调了技术在塑造人与媒体互动方面的积极作用[8]。

20 世纪80 年代,Katz 等人将使用与满足理论引入了媒介体育消费研究,讨论了体育迷消费体育的动机[11]。20 世纪90 年代,媒介体育消费研究的重点是在电视媒体消费上,此后对世界杯、奥运会等大型体育赛事媒介消费的研究成为大型赛事研究的标配[12-19],动机和满足的程度的研究在赛事媒介消费研究中不断推进,FIFA 世界杯和奥运会等大型国际赛事成为主要的研究场域;2012 年伦敦奥运会中美德斯(斯洛文尼亚)等国学者合作,开启了赛事媒介消费跨国研究。国内对体育媒介消费的研究始于雅典奥运会[20],2008 年的北京奥运会[21-22]、2012 年的伦敦奥运会[23]和2018 年女足世界杯的媒介消费研究[3,24]开始和西方接轨。随着社交媒体的普及,以国际奥委会为代表的国际体育组织更加关注多屏使用在赛事期间的新变化。上述研究不仅仅研究受众的媒介接触时长、频率等问题,而是从个体视角和结构视角来解释受众的媒介使用行为。

英国社会学家吉登斯认为,“行动者是具有知识的,其知识是反思性的和实践性的。因此,在进行行动时,行动者不仅有其行动的理由和动机,而且还能对自己的行动及所处情境的社会和物理特性进行反思性监控”[25]。在受众研究中,个体行动者的视角研究产生了积极受众理论,其代表性理论即使用与满足理论和体育迷理论。个体视角的研究认为受众是积极的和目标导向的,并强调了个人原因(例如,动机,偏好,身份,人口统计、对报道客体的态度)对媒体使用的作用[26-28]。

在从个性视角展开媒介消费研究的认识上,比灵斯(Billings)认为,当我们不仅将媒体视为一种可得性,还将其视为一种潜在的选择组合时,我们便会开始确定将使用和满足方法应用于第二屏幕和移动设备使用的价值[6],例如,电视可以通过直播比赛提供逃避现实的娱乐,但对于那些寻求额外信息的人来说,互联网不仅提供了细致入微的内容消费选项,还提供了多层次的交互性,让人们可以参与到正在消费的内容中[10,29]。从奥运会转播商和媒体的角度看,通过观察受众寻求的用途和获得的满足感来应对日益复杂的媒体环境是很重要的问题,此外NBC 等媒体公司认为他们必须从受众角度重新思考媒体评级指标的价值[18]。

从北京冬奥会传播实践看,AI、VR 以及媒介大脑新闻分发技术的运用使北京冬奥信息生产的速度和数量达到前所未有;中央广播电视总台、新华社、人民日报等三大央媒奠定“大国盛会”报道基调,咪咕、腾讯视频、快手等视频平台转播点播抢占流量,微博、抖音、小红书、B 站等社交媒体平台展开话题“大战”的媒介传播新格局策略运用,帮助北京冬奥会实现了“霸屏传播”,这与使用与满足2.0 理论对技术影响受众满足关注有内在一致性。基于此,本研究拟从个体视角展开对北京冬奥会媒介消费的研究,即从使用与满足理论出发,聚焦于北京冬奥会中国受众媒介使用的动机、行为和获得满足的程度。

1.2 媒介体育消费研究的主要变量

在媒介体育消费研究中,动机是核心的研究问题,而性别、种族、身份特征和爱国主义则是影响媒介体育消费的主要变量,鉴于种族并非是中国的显在问题,故本研究主要聚焦于性别、身份特征和爱国主义。

以往的研究已证明受众的动机可以预测体育的媒介消费[30]。早期对电视媒介的消费研究发现,对娱乐、信息和社会互动的需求被认为是人们在电视上观看体育比赛的主要原因[17]。1995 年,沃恩(Wann)确立了体育迷媒介消费的8 个动机:逃避、娱乐、审美、家庭、集体情感、经济、自尊[31],随着研究的进展,消磨时间、信息寻求、社交等动机也逐渐被揭示[32-33]。在赛事过程中,受众多媒体同时使用的特征较为明显,比如,通过电视看赛事直播的同时,使用互联网查找与比赛相关信息,也通过社交媒体与其他体育迷进行互动[7]。

身份认同理论认为群体成员的归属感可以帮助个体定位他是谁以及他在该群体中身份的感知,在体育媒介消费行为研究中,身份是重要的研究变量。在这种想象的共同体中,迷身份则是最重要的身份之一。体育迷是体育观众的一部分,但体育观众观看赛事时具有随机性,而体育迷具有相对的稳定性和明显的指向性[34]。体育迷是那些喜欢观看体育比赛了解体育运动,并花费大量时间在媒体上寻找与体育相关信息的人[19]。体育赛事向受众提供了一个自我归类的机会,存在着不同的体育迷身份,如有的人对网球锦标赛非常感兴趣,有的人只对橄榄球世界杯感兴趣;而有的人没有具体的体育项目偏好,但对奥运赛事感兴趣。一般的体育迷身份比较宏观,它超越了体育运动的具体形式和所属群体关系,迷身份的各种元素注入到一般的体育文化之中;而作为给定事件,如奥运会,出现了一个特殊的赛事身份分类——奥运迷。奥运迷可能关注以往金牌数以进行历史性参考,但可能不理解体育文化;而一个体育迷在其他非奥运形式中也会积极观看体育项目,但可能不太在意以前主办城市或金牌数目。不同的迷身份会直接影响到他们对媒体的消费[26]。基于此,本研究将迷身份作为自变量之一。

虽然国际大型体育赛事被认为是跨文化、全球性的媒介事件,但研究表明爱国主义也是在媒介体育消费(奥运媒介消费) 中经常使用的预测变量[13,19]。拉沃(Bravo)等人发现,体育认同、爱国主义和体育知识显著预测世界杯观看意愿;其中,爱国主义是2010 年世界杯期间观看美国男足的意愿最强的预测因素[14];Billings 等学者对伦敦奥运会媒介消费研究发现,中国人和美国人在奥运媒介消费中的爱国主义的得分最高[13]。

在过往媒介体育消费的研究中,受众对报道客体的态度并未纳入研究框架,因为冬奥会项目的陌生感、北京冬奥会面临的各种不利的舆论环境(如奥林匹克的合法性危机),本研究将受众对项目的喜爱程度、对奥林匹克的态度、对北京冬奥会的态度和赛事转播的满意度等因素纳入影响冬奥会的媒介消费分析框架中。

综上,本研究提出以下3 个研究问题:第一,影响受众在不同媒介(电视、流媒体、社交媒体)上观看冬奥会的个体因素有哪些? 第二,哪些动机是北京冬奥会媒介使用行为的重要预测因素? 第三,不同媒介(电视、流媒体、社交媒体)观看冬奥会的动机有什么不同?

2 研究设计

本研究问卷在参考前人相关的问卷基础上修订而成,2022 年3 月3 日—3 月5 日,调查问卷通过极术云网络实验数据平台进行数据分发和存储。

2.1 调查对象

调查样本来自极术云自有在线样本库和与极术云有长期合作关系的其他可靠样本渠道。为确保调查真实可靠,在所有样本开始参加调查前,先进行质量检测,在95%置信水平下,推论误差在±3%内,调查由极术云随机向目标样本随机发送问卷链接进行在线填写邀请,每份问卷平均填答时间为13 min 58 s。剔除未满18 岁、未看过2022 年冬奥会、未通过测谎检验、雷同答卷等无效问卷,本研究共获得629 份有效样本。其中,男性有352 名(56%),女性有275 名(43.7%),其他性别有2 名(0.3%);年龄分布范围是19~52 岁之间,平均年龄为33 岁(SD=6.6);被调查者的教育程度多集中在本科(67.9%),其次是专科(19.5%),然后依次是高中及以下(5.8%)、大学在读(4.6%)和硕士及以上(2.2%)。

2.2 变量测量

2.2.1 自变量

动机。采用库珀(Cooper)等人[35]编制的体育赛事观看动机量表,包括“我看体育比赛只是因为它会给我一个愉快的时光”等15 个题项,包含了逃避、娱乐、信息寻求、互动、消磨时间、审美、自尊等动机,答案采用7 级李克特量表编码(1=非常不同意,7=非常同意)。

迷身份。根据Cooper 等人[35]编制的体育迷自我认同量表,对体育迷身份具体操作化为“我认为关注体育是最令人愉快的娱乐形式”等5 个题项,对奥运迷身份也具体操作化为“我认为关注奥运会是最令人愉快的娱乐形式”等5 个题项,答案采用7级李克特量表编码(1=非常不同意,7=非常同意)。计算有关体育迷5 个项目的平均分作为受访者的体育迷身份(α=0.766),计算有关奥运迷5 个项目的平均分作为受访者的奥运迷身份(α=0.771)。

爱国主义。采用Billings 等人[13]编制的爱国主义量表,包括“我爱我的国家”等6 个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1=非常不同意,7=非常同意)。

北京冬奥会喜爱项目。自编量表,对受众观看的北京冬奥会项目的喜爱程度进行测量,包括自由式滑冰雪、速度滑冰、花样滑冰等15 个项目,答案采用7 级李克特量表编码(1=完全不喜欢看,7=非常喜欢看)。

对奥林匹克的态度,对北京冬奥会的态度。采用7 级语义差别差异量表测量对奥林匹克的态度[6]和对2022 年北京冬奥会的态度,各有3 个题项:无聊的—有趣的、不好的—良好的、负面的—正面的。分别计算对奥林匹克的态度(α=0.743),对北京冬奥会的态度(α=0.773)。

对北京冬奥会赛事转播的满意程度。参照以往的研究[6],对北京冬奥会赛事转播的满意程度具体操作化为对北京冬奥会的赛事转播的质量、转播的多样性等4 个题项,答案采用7 级李克特量表编码(1=极不满意,7=极满意)。计算所有项目的平均分作为受访者对北京冬奥会赛事转播的满意程度(α=0.678)。

2.2.2 因变量

媒介消费行为是本研究的因变量。借鉴唐(Tang)等人[5]的研究,本研究确定媒介类型为电视媒体、流媒体和社交媒体,对电视媒体和流媒体消费的测量采用了时长。社交媒体使用则运用7 级李克特量表(1=从不,7=几乎总是)来测量频率。

3 研究结果

3.1 变量的描述性统计和相关分析

3.1.1 受众的爱国主义得分很高,对北京冬奥会及其转播的评价积极

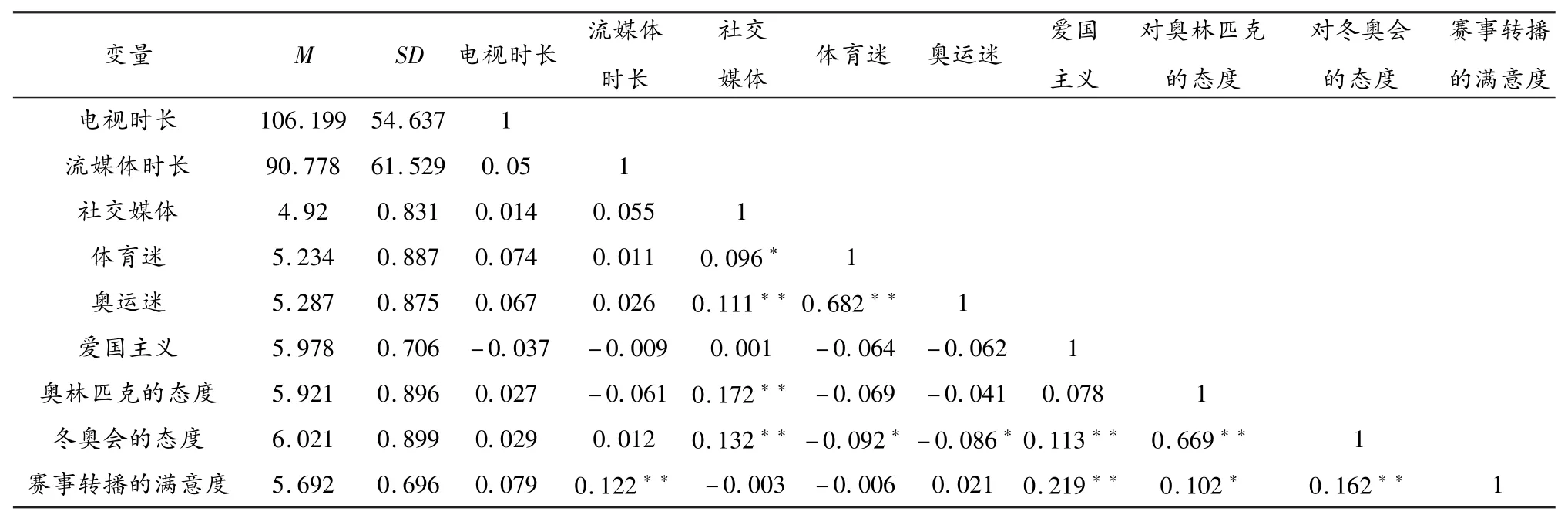

调查显示(如表1),北京冬奥会受众的爱国主义得分很高,在7 分的满分中,平均分接近6 分(α=0.721,M=5.978,SD=0.706),这显示北京冬奥会增强了中国民众的爱国主义。此外,数据显示,受众对北京冬奥会的态度较积极(M=6.02,SD=0.90),对北京冬奥会赛事转播的总体满意度也比较高(M=5.69,SD=0.70)。具体而言,北京冬奥会的赛事转播的质量(M=5.73,SD=0.95)、北京冬奥会赛事转播的多样性(M=5.64,SD=0.97)、北京冬奥会赛事转播的及时性(M=5.80,SD=1.00)、北京冬奥会赛事转播信息查找的便利性(M=5.59,SD=0.98)都赢得了受众的高度肯定。

表1 各变量的平均数、标准差及变量间的皮尔逊相关系数(N=629)Table 1 Means,Standard Deviations and Pearson Correlation Coefficients among Variables Listed below(N=629)

3.1.2 受众在电视上观看北京冬奥会的时间比在流媒体上的更长,女性成为流媒体的主要消费群体

在电视上(M=106.199,SD=54.637)观看北京冬奥会的时长显著高于在流媒体(M=90.778,SD=61.529)上的时长(t=4.85,P<0.01)。进一步分析发现,男性电视观看冬奥会时长(M=103.83,SD=53.21)与女性观看时长(M=108.96,SD=56.48)差异不显著(t=-1.166,P=0.244)。而在流媒体上,女性观看冬奥会的时长显著高于男性观看时长(M女=97.23,SD女=74.75;M男=86.03,SD男=48.30;t=-2.157,P=0.032),女性在社交媒体上阅读/观看冬奥相关的内容的频率显著高于男性(M女=5.34,SD女=0.896;M男=5.14,SD男=0.869;t=-2.808,P=0.005),由此可见,女性成为北京冬奥会观看的主力军。

3.1.3 受众社交媒体使用、爱国主义得分以及对冬奥会的评价相关

在对受众的年龄、教育程度、观看动机、日常体育节目喜爱程度等变量进行控制以后,通过相关分析发现,体育迷,奥运迷,奥林匹克态度和冬奥会的态度与社交媒体使用行为相关显著,而与电视时长和流媒体使用时长相关不显著。

3.2 多平台观看北京冬奥会的主要动机分析

3.2.1 审美、回避、愉悦、社交是北京冬奥媒介消费的主要动机

如前所述,用户的需求动机是用户媒介使用行为的决定性因素。对冬奥会观赛动机进行探索性因素分析,当KMO 指标为0.80,属于较好,巴特莱特(Bartleet’s)球形检验显著性概率P<0.01,具有高度显著性,说明数据适合进行因素分析。正交旋转后发现特征值大于1 的因素有4 个,可解释总变异的57.07%,根据主成分特征碎石图,其曲线在第4 个因素以后明显开始趋于平缓,所以提取前4 个因素。旋转后的因子分析矩阵如下表2 所示,4 个因子分别命名为:“追求美感和活力”“回避烦恼”“享受愉悦”“社会交往”。对题项加总后平均,即得到追求美感和活力动机(M=5.552,SD=0.766)、回避烦恼动机(M=3.744,SD=1.657)、享受愉悦动机(M=5.343,SD=0.926)、社会交往动机(M=5.134,SD=0.918)的得分。在本研究中,追求美感和活力动机的Cronbach’s α=0.718,回避烦恼动机的Cronbach’s α=0.840,享受愉悦动机的Cronbach’s α=0.609,社会交往动机的Cronbach’s α=0.614,由此可见,“追求美感和活力”“回避烦恼”“享受愉悦”“社会交往”是北京冬奥媒介消费的主要动机。

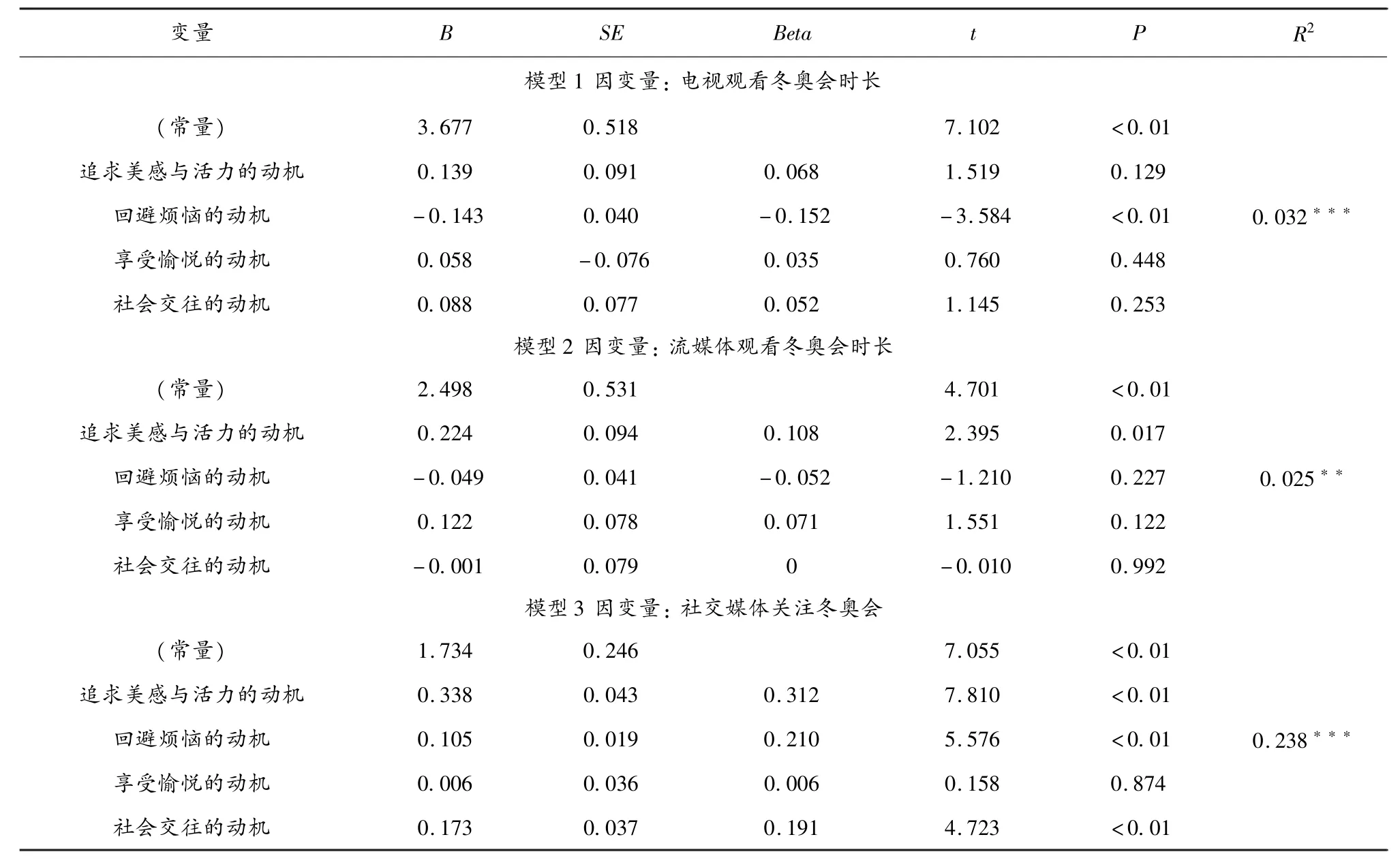

表2 动机对媒介消费的回归分析Table 2 Regression of motivation of media consumption

3.2.2 不同年龄阶段观看动机存在差异,中青年群体社交动机最强

对冬奥会观看动机进行人口统计学分析发现,在性别上,4 种观看动机差异均不显著,而在不同年龄阶段上观看动机存在着差异。追求美感与活力动机(F=8.052,P<0.01)、享受愉悦动机(F=5.505,P<0.01)和社会交往动机(F=5.978,P=0.001)在年龄上存在非常显著的差异。经过事后检验发现,18~25 岁和26~35 岁年龄组在追求美感与活力动机上均高于46~55 岁年龄组的;回避烦恼动机在各年龄组间差异均不显著;18~25 岁、26~35 岁及36~45 岁在享受愉悦动机上面都显著高于46~55 岁。有趣的是,在社会交往动机上,26~35岁显著高于18~25 岁、36~45 和46~55 岁,而18~25 岁与36~45 和46~55 岁在社会交往动机上没有差异。由此可见,26~35 岁年龄群体的社交动机最强。

3.2.3 回避动机影响电视使用,审美动机影响流媒体使用,3 种动机同时影响社交媒体使用

首先,以每天在电视上观看北京冬奥会的时间为因变量,以4 种观看动机为自变量进行多元回归分析。结果发现,回避烦恼的动机对在电视上观看北京冬奥时间影响显著(t=-3.584,P<0.01)。如表2 中的模型1。

其次,以每天在流媒体上观看北京冬奥会的时间为因变量,以4 种观看动机为自变量进行多元回归分析。结果发现,追求美感与活力的动机对在流媒体上观看北京冬奥时间影响显著(t=2.395,P=0.017)。

最后,以每天在社交媒体上关注、点赞、转发北京冬奥会相关信息为因变量,以4 种观看动机为自变量进行多元回归分析。结果发现,社会交往的动机(t=4.723,P<0.01),回避烦恼的动机(t=5.576,P<0.01),追求美感与活力的动机(t=7.810,P<0.01)3 个变量对通过社交媒体关注冬奥影响均显著。

由此可以看出,受众在电视、流媒体和社交媒体上观看冬奥的动机是不同的,且不同的动机对冬奥媒介使用行为会产生不同的影响。

3.3 冬奥会不同媒介消费行为影响因素的回归分析

本研究用逐步回归的方法对通过不同媒介观看冬奥会的影响因素进行分析。以性别、年龄、动机(追求美感与活力、回避烦恼、享受愉悦、社会交往)、迷身份(体育迷、奥运迷)、爱国主义、对奥林匹克的态度、对北京冬奥会的态度、对北京冬奥会赛事转播的满意程度为自变量,以电视观看冬奥会、流媒体观看冬奥会、冬奥会社交媒体使用为因变量。所有预测变量的方差膨胀因子都小于2.0,说明本研究不存在多重共线性问题。

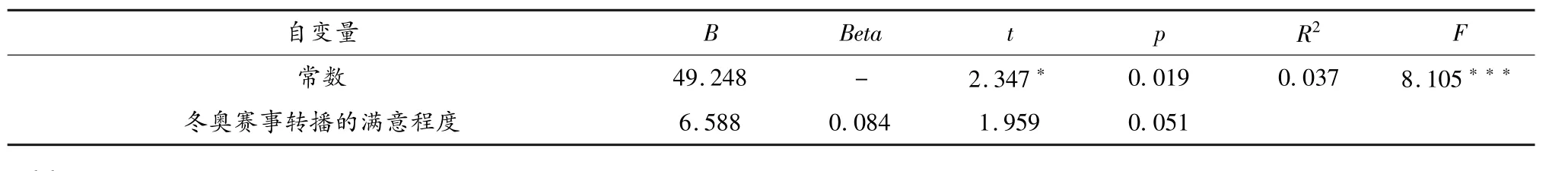

3.3.1 影响电视观看冬奥会的因素:对北京冬奥会赛事转播的满意程度、回避烦恼的动机和体育迷身份

通过逐步回归发现,电视观看冬奥会的影响因素有3 个:对北京冬奥会赛事转播的满意程度、回避烦恼的动机和体育迷身份。多元回归分析的结果见表3。

表3 电视观看冬奥会比赛的逐步多元回归分析Table3 Stepwise multiple regression of watching Beijing Winter Olympics on TV

3.3.2 影响流媒体观看冬奥会的因素:性别和对北京冬奥会赛事转播的满意度

通过逐步回归发现,流媒体观看冬奥会的影响因素有:性别和对北京冬奥会赛事转播的满意度,多元回归分析的结果见表4。

表4 流媒体观看冬奥会比赛的逐步多元回归分析Table 4 Stepwise multiple regression of watching Beijing Winter Olympics on Streaming Media

3.3.3 冬奥会社交媒体使用的影响因素:对北京冬奥会的态度、对奥林匹克的态度、3 种动机和奥运迷身份

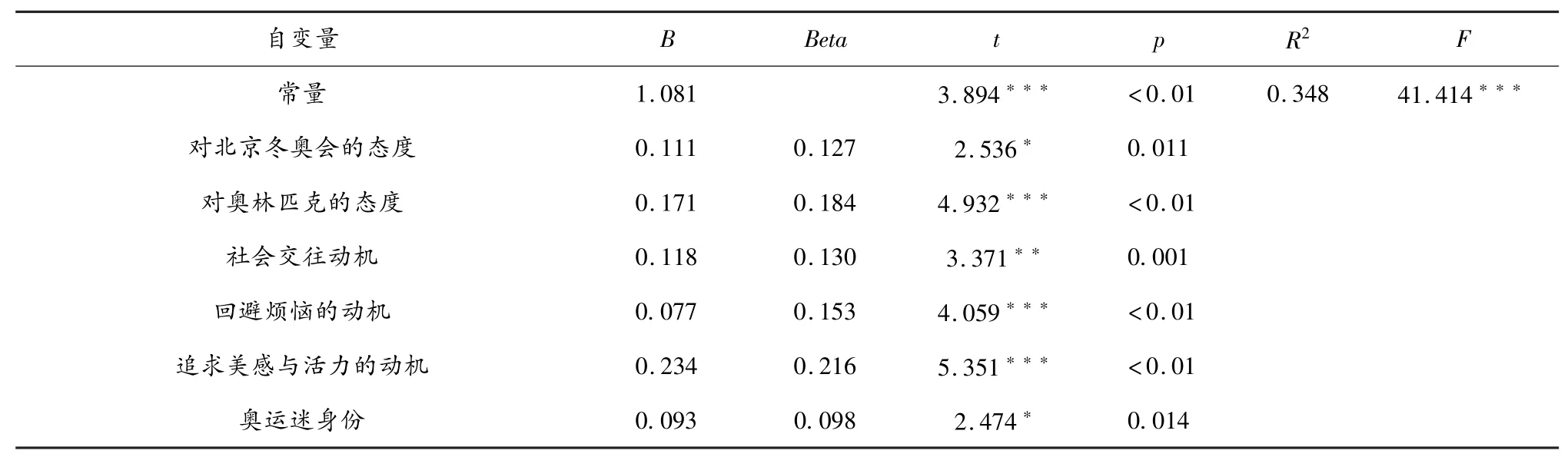

通过逐步回归发现,冬奥会社交媒体使用行为的影响因素有:对北京冬奥会的态度、对奥林匹克的态度、社会交往的动机、回避烦恼的动机、追求美感与活力的动机和奥运迷身份(见表5)。

表5 北京冬奥会社交媒体使用的逐步多元回归分析Table 5 Stepwise multiple regression of social media uses during the Beijing Olympic Winter Games

上述分析显示,影响不同冬奥会媒介平台消费的因素是有差异的,且迷身份在冬奥会不同媒介消费中出现了分层。具体地说,体育迷(而非奥运迷)对电视观看冬奥会有影响;迷身份对流媒体观看冬奥会均无影响;奥运迷(而非体育迷)对社交媒体使用产生影响。

4 结论与讨论

4.1 审美动机是国内受众媒介体育消费的主要动机,新媒体技术成为了使用与满足的可供性来源

在观看时间上,北京冬奥会电视观看时长(M=106.199,SD=54.637)接近平昌冬奥会(M=58.61,SD=29.67)[6]的2 倍。通过因素分析发现,在冬奥会观赛4 个动机,即追求美感和活力动机(M=5.552,SD=0.766)、享受愉悦动机(M=5.343,SD=0.926)、社会交往动机(M=5.134,SD=0.918)、回避烦恼动机(M=3.744,SD=1.657)中,追求美感与活力的动机平均值最高。西方研究发现,娱乐和竞争元素被认为是几乎任何体育媒介消费的核心[4]。2019 年女足世界杯的中国受众媒介消费研究也发现,娱乐消遣动机显著预测了中国受众的电视媒体消费和数字媒体消费,而审美动机显著预测了社交媒体消费[24]。本研究进一步证实了不管是综合性赛事还是单项体育赛事,审美动机在媒介体育消费中对社交媒体使用的预测力。

国内媒体在北京冬奥会的转播和报道中践行“科技冬奥”的理念,综合运用各类高清转播、虚拟现实、人工智能等技术,让观众得到现场观赛所无法获得的视觉体验,使国内受众对北京冬奥会的满意度达到了非常高的分值(M=6.02,SD=0.90),实现了受众对冬季项目的“美感与活力”的期待,呈现了冬季奥运会独特的审美功能,这也是受众对北京冬奥会赛事转播的总体满意度也比较高(M=5.69,SD=0.70)的原因,这也恰好证明了新媒体技术成为了使用与满足的可供性来源。。

4.2 在冬奥会的媒介消费上受众是自己的“媒介经理”,受众选择的主动性和媒介消费方式的组合性和多样性凸显

使用与满足理论认为受众是媒介消费的积极参与者,他们使用媒介的动机是寻求特定的满足。本研究发现,中国受众北京冬奥媒介消费使用动机是相互冲突的:回避烦恼的动机是电视媒介消费的负向预测因素,却是社交媒介消费的正向预测因素。Billings 等人对2018 年平昌冬奥会的研究也发现智能手机使用的反向预测因素——消磨时间——是对电视使用的直接预测因素;关系建立和习惯使用是平板、电脑使用的直接预测因素,却是电视使用的负向预测因素[6],这表明消费者在无意识中区分了每种媒体设备所提供的不同功能,从而成为了自己的“媒体经理”,即通过媒体选择和消费模式来创造独特的媒介使用体验,这进一步说明了在多媒体时代,中国受众在赛事媒介消费上主动性、媒介消费方式的组合性和多样性与西方受众具有一致性。

4.3 媒介技术发展、迷身份和对报道客体的态度极大影响了冬奥媒介消费,奥运迷独立于体育迷

回归分析发现,冬奥赛事转播的满意度、回避烦恼动机和体育迷身份是影响电视媒介消费的因素;而流媒体媒介消费的影响因素有性别和冬奥赛事转播的满意度;社交媒体媒介消费的影响因素比较复杂和多元,如对北京冬奥会的态度、对奥林匹克的态度、奥运迷身份和社会交往动机等。由此可见,媒介技术发展对赛事媒介消费的类型有重要影响,北京冬奥会传播中的“5G +4K/8K +AI”应用,实景演播室+虚拟现实技术,4K/8K 超高清转播车、超高速4K 轨道摄像机、AI“时间切片”技术极大满足了受众的需求。

以往国内的大多数研究通常将奥运会的受众视为一个同质的群体进行考察,从而会忽视了奥运会目标受众群体之间的差异性。Cooper 等人的研究揭示了体育迷与非体育迷之间的区别,如体育迷通过电视观看奥运会的时长比非体育迷长,但是体育迷与非体育迷借助网络观看奥运会的时间是无差别的[35],但本研究发现体育迷身份和奥运迷身份分别是北京冬奥会电视媒体消费和社交媒体消费的预测因素。体育迷与奥运迷身份在不同媒介消费上的差异为奥林匹克运动的媒介消费研究提供了新的支持。伴随着奥林匹克运动在中国的发展,中国诞生了大批的奥运迷,他们可能平常并不关心体育,不是体育迷身份,只有在奥运会期间才会关注比赛,这与西方奥运迷身份归属于体育迷身份不同。对西方体育迷而言,奥运只是在时间周期上提供的与其他赛事具有差异化的选择,但奥运会对中国公众而言却是全民性的政治动员,这是任何其他赛事不能比拟的,因此奥运迷已经超出体育迷的范畴。奥运迷这一独特现象值得进一步研究,这也意味着中国的奥运营销需要更多考虑迷身份的分层作用。

报道客体的态度影响了不同媒介的消费。对北京冬奥会的态度、对奥林匹克的态度是影响社交媒体使用的因素之一,这进一步说明了在受众与社交媒体使用上的自主性关系,同时也揭示了北京冬奥会面临的舆论环境对社交媒体用户具有更大的影响力。

4.4 中国受众在北京冬奥会的媒介消费行为与平昌冬奥会有较大差异,但是电视依然是使用量最大的媒体

与平昌冬奥会媒介消费相比,北京冬奥会中国受众表现出很大的差异性,如在平昌冬奥会上,影响全球观众电视使用的因素是娱乐、消磨时间的动机和习惯性使用[6],而北京冬奥会上影响中国受众电视观看的因素是冬奥赛事转播的满意度、回避烦恼动机和体育迷身份。其次,类型媒体使用的影响因素差异性也很大。不过,需要强调的是,平昌冬奥会媒介消费研究也显示,电视是使用量最大的媒体[6],这一结论在本研究中也得到了证实。

5 结语

北京冬奥会是在东京奥运会延期一年之后在疫情之下闭环举办的一届奥运会,也遭到了一些别有用心的国家的抵制,办赛的难度超过以往历届奥运会。然而,从2015 年北京和张家口获得2022 冬奥会主办权以来,媒体从奥林匹克精神、三亿人上冰雪、双奥之城、中国发展等话题对北京冬奥会进行了润物细无声的传播。北京冬奥会期间,国际奥委会、北京冬奥组委更是与Intel、阿里巴巴、新华智云等科技巨头合作,为奥运数字化传播提供具有延展性的科技支持,实现了对受众不同需求的满足。

本研究第一次从个体视角揭示了北京冬奥会媒介消费行为和影响因素,受众在赛事媒介消费中的“媒介经理”角色和消费的主动性、媒介使用组合多元性被证实,这些发现不仅对理解大型体育赛事的受众具有一定启发,同时也在实践层面上提示体育营销者在制定营销策略时应重视受众审美需求的满足,需细分不同迷身份的基础上制定差异性的营销和内容开发策略,并继续重视电视的影响力。