学会提问:让学生真正成为学习的主人

2024-04-04谢仕蓓

谢仕蓓

[摘 要]文章以本校学生为调查对象,通过问卷调查、课堂观察及课后访谈,分析学生课堂提问现状,并提出“恰当选择教学材料,让学生有问题可问;努力营造提问氛围,让学生敢于提问;合理运用提问方式,让学生善于提问;精心设计学习活动,让学生乐于提问”等策略,让学生学会提问,提高学习力。

[关键词]发现提问;提出问题;深度学习

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2024)02-0043-04

自《义务教育数学课程标准(2011年版)》发布以来,培养学生发现和提出问题的能力一直是数学课程的重要目标之一。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《2022年版课程标准》)明确指出,核心素养的构成之一是“会用数学的眼光观察现实世界”。学生能够提出有意义的数学问题正是会用数学的眼光观察现实世界的重要表现之一。一线教师如何在教学实践中让学生学会提问?对此,笔者进行了探究。

一、学生数学课堂提问的现状调查

笔者随机抽取了本校1~6年级各2个班的学生进行问卷调查,发放电子问卷432份,收回有效问卷421份。与此同时,笔者还进行了课堂观察40次、课后访谈80人次。调查结果如下。

(一)学生课堂提问需求不足

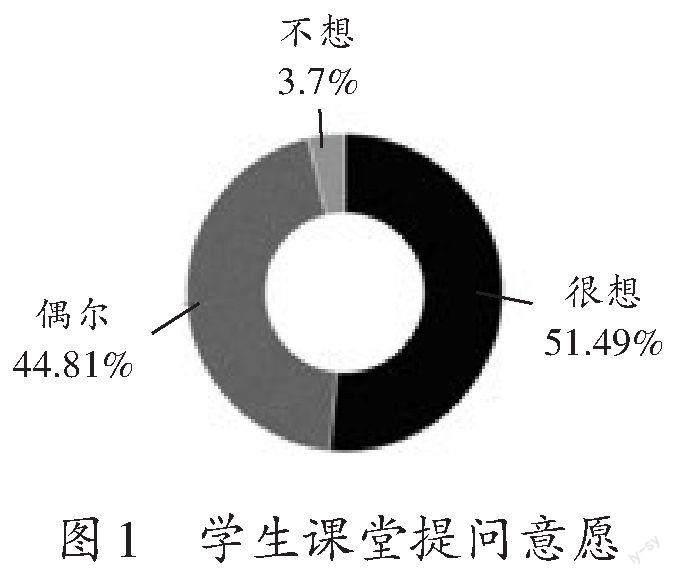

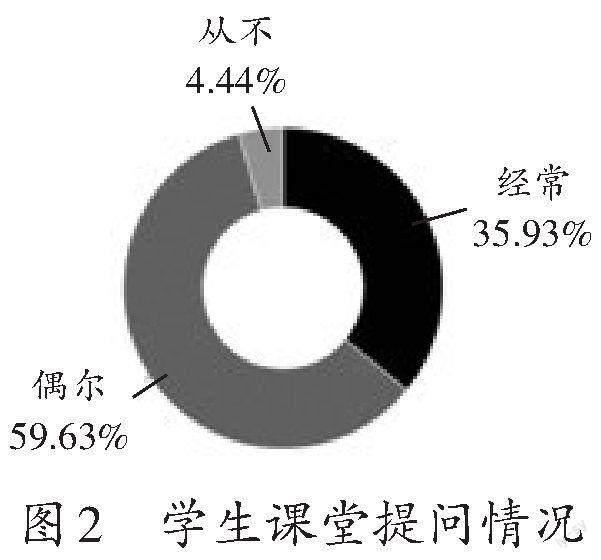

调查显示,课堂上有强烈提问欲望的学生仅占51.48 %(如图1),能經常提出问题的学生仅占35.93 %(如图2)。这表明,学生在课堂上主动进行深度思考,提出相关问题的意识和需求明显不足。另外,笔者观察课堂发现,一节课中学生提问的次数不超过5次的占86.9 %。

(二)学生课堂提问质量不高

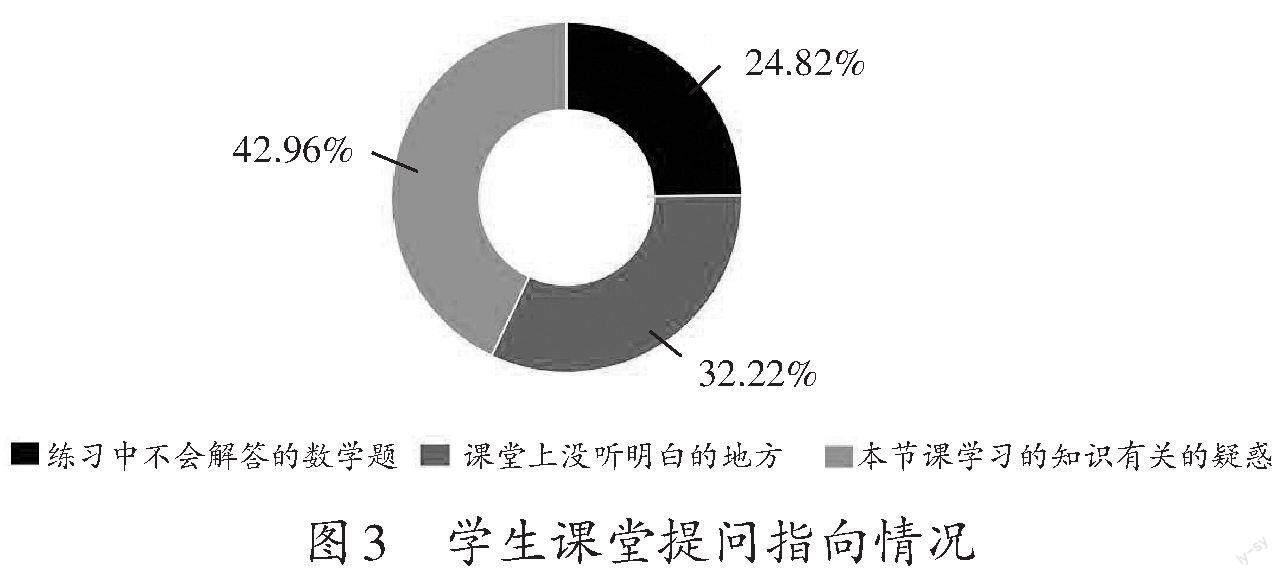

调查显示,24.81 %的学生把在练习中不会解答的数学题与数学问题画等号(如图3),且不会从不会解答的题目中提炼问题。这说明这部分学生对数学问题缺乏深度思考,提问质量总体较差。

(三)学生对问题的表达力与理解力尚可

调查显示,74.44 %的学生能准确表述所想的数学问题(如图4),高达92.22 %的学生能听懂他人的提问(如图5)。从数据分析来看,大多数学生能准确理解教师和其他学生提出的问题,且在表述问题时基本能做到指向明确,但语言不够简洁、精练。

(四)制约学生课堂提问的原因复杂

如图6所示,46.07%的学生在课堂上不敢提问的原因是担心自己的问题没有价值,15.45%的学生是因为自己没有问题可提,13.20%的学生认为是教师没有给自己提问的机会,剩下25.28%的学生是其他原因。通过访谈了解到的原因与通过问卷调查了解到的差不多。可见,制约学生数学课堂提问的原因复杂。

二、“学会提问”的教育与教学要义

(一)“问题”“提问”“学会提问”的教育要义

在《现代汉语词典》中,“问题”一词有多种含义,其中三种是:要求回答或解释的题目;须要研究讨论并加以解决的矛盾、疑难;事故或麻烦。在日常的教学中,部分教师更多关注的是第一种含义,而忽视了后面两种含义。这便导致他们的课堂教学往往只关注题目,忽视了学生。学生的学习主体地位并未真正体现,这也是学生提问需求不足、实际提问次数少、提问质量不高的重要原因。长此以往,学生将难以实现从“要我学”到“我要学”的转变。

关于“学会提问”,钟启泉认为,要从根本上改变教育的导向,就要从“教会学生回答”变为“教会学生提问”。教师必须重新审视“问题”“提问”“学会提问”的教育要义。斯滕伯格说:“儿童天生就是提问者。为了学会适应极其复杂的、瞬息万变的环境,儿童就得学会提问,否则就无法生存。不过,儿童的提问能否持续下去,取决于成人的反应。”对此,教师既要关注“问题”作为“题目”的存在,又要关注学生在学习过程中产生的困惑、遇到的麻烦,这样才能避免“目中无人”的教学。

(二)在数学学习活动中学会提问

在数学学习活动中,所谓学会提问,就是让学生在数学学习活动过程中做到以下三点。

1.具备并保持问题意识

问题意识是一种主动思考、主动探究、针对未知的疑惑或内容提出疑问的思维过程。“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。”数学学习也是如此。问题是“数学的心脏”,学生在学习活动中具备并保持问题意识,是发现和提出问题的基础。

2.能发现并提出“好问题”

《2022年版课程标准》指出,创新意识主要是指主动尝试从日常生活、自然现象或科学情境中发现和提出有意义的数学问题。可见,问题是创新的基础。在义务教育阶段,培养学生创新意识的途径之一就是培养学生的问题意识。面对新知,当学生产生认知失衡时,所提出的问题就是最为真实的好问题。如“为什么三角形的内角和总是180度?”“混合运算为什么要先算乘除再算加减?”……从这些“好问题”出发,学生的数学学习便能从“知其然”走向“知其所以然”。

3.会自我提问与反思

学生在数学学习过程中会主动进行自我提问:我学到了什么?我是如何学习的?学完后我有什么感受?如何运用所学的知识解决实际问题?……学生能自己提问、自己回答就意味着学习真的发生了,学生真正成了学习的主体。

三、将“学会提问”作为一种学生学习力来培养

钟启泉认为:“教育的关键不是传授现成的知识,而是让学生‘学会提问。”教师应当将“学会提问”作为学生的一种重要学习力来培养,不仅要关注学生发现和提出“好问题”的能力培养,还要关注学生问题意识和自我提问反思意识的培养。

(一)科学选择学习材料——让学生有问题可问

学会提问的第一步是思考与选择“提问焦点”。所谓焦点,就是能简洁地提示课题、主题和想要突出的部分。一旦焦点明确,学生提问就容易了。教师应以文字、图片、视频等为载体,向学生提供一定的情境材料,帮助学生发现提问焦点。

比如,在教学苏教版教材五年级上册“认识负数”时,笔者让学生在黑板上写一些负数。

(生1写出-1,-2,-100)

师:-0.5是负数吗?你还会写出哪些负数?

师:同学们,仔细观察这些数,你们有什么疑问?

生3:为什么要发明负数?

生5:有没有-0?0是不是负数?

……

黑板上呈现的负数正是能引发学生提问题的材料,即“提问焦点”。它是在师生的对话中生成的,容易引起学生的关注,便于学生的理解和感悟,学生可以轻松地根据这一学习材料明确问题的焦点,进而进行发散性思考,提出一些开放性问题。

(二)努力营造提问氛围——让学生敢于提问

通过调查笔者发现,高年级的学生存在少问、惰问、羞问、怯问的情况,原因是随着年龄的增长,高年级学生自尊心变强,害怕出错被笑话。因此,教师在课堂教学中要营造积极提问的氛围,帮助学生克服这些心理障碍。这需要教师改变以往“教师问,学生答”的教学方式,引导学生在学习活动的各个环节提出问题,如“根据这些数学信息,你能提出什么问题?”“对于他的发言,你还有什么想问的?”。对于学生提出的与课题核心内容联系不大的问题,虽不必一一讨论研究,但要及时给予肯定,必要时可将个别问题留待课后以主题活动的形式进行研究。对于学生在课堂中产生的真实疑问,如“混合运算为什么要先算乘除再算加减?”“三位数乘两位数的竖式计算,能不能把两位数写在上面,把三位数写在下面?”,教师要将学生提出的与课程核心内容高度相关的困惑作为教学的重难点加以突破。长此以往,就能营造出安全、宽松的提问环境,从而让学生敢于提问、喜欢提问。

(三)合理运用提问策略——让学生善于提问

通过问卷调查和课堂观察笔者发现,在教师的要求下,部分学生会提出一些“明知故问”的假问题、从众式的问题等,这类问题的思维含量较低,不能够引发学生的进一步探究。因此,明确什么是具有思维含量的“好问题”对学生来说至关重要,笔者总结了以下三种方法。

1.用“三W”提问法打开“好问题”的匣子

“三W”提问法即用“what(是什么)、why(为什么)、how(怎么样、怎么做)”来进行提问,这样的提问句式方便学生根据问题的焦点,提出一些指向问题核心的“好问题”,如“什么是长方形?”“为什么在列竖式计算3.8+4.25时,要将小数点对齐,而不是将8和5对齐?”“怎样求组合图形的面积更简便?”。学生掌握这样的提问方式也能促进他们习惯用这样的方式去思考,经过长期训练,学生思维的深度和广度都会有所发展。

2.用“三个最”权衡问题的优先顺序

学会提问的过程也是培养学生发散性思维、收敛性思维和元认知思维的过程。经过学习和训练,学生爱问的天性被激活,提问的能力得到提升,“好问题”越来越多。在课堂教学时间有限的情况下,权衡问题的优先顺序在学习活动中变得不可或缺。这需要教师引导学生从学习目标出发,通过讨论进行筛选,并对问题进行比较,对问题之间的关系进行分析,最终确定问题的先后顺序。讨论程序不必太复杂,选择三个最为重要的问题来提问即可。

(四)精心設计学习活动——让学生乐于提问

弗赖登塔尔认为,数学思维的发展主要是指数学思维由较低层次逐步过渡到更高的层次。但是,只要学生没能对自己的学习活动进行反思,他就达不到高一级的层次。学生的自我提问与反思是一种元认知思维和收敛性思维的训练,学生只有学会自我提问与反思,才算真的进行了主体性学习,才能将所学内容进行内化,继而逐步学会想得更清晰、更深入、更全面、更合理。学生进行自我提问和反思的方式有很多种,下面主要介绍三种。

1.绘制思维导图

学生以一个课时或一个单元的学习内容为载体,从知识、方法等层面进行自我提问和反思,如“我学到了什么?”“有什么需要注意的地方?”“有什么感受?”“为什么要这样做?”“如何能做得更好一些?”,用思维导图的方式进行记录和分享,这样就能更好地进行知识的自主建构,发展结构性思维。

2.我们爱思考——问题园地

笔者鼓励学生将在学习的过程中萌生的问题及时记录下来,并将问题贴在问题园地上(如图7),这样全体学生都可以进行思考。教师可先对张贴的问题进行分类,如哪些是有价值的课内问题,哪些是需要进一步探究的课外问题,再引导学生运用相应的方法解决这些分类的问题。

3.我的成果发布——交流与再反思

学生通过独立思考、查阅资料、与伙伴共同研究等方式得到结果,向全班同学展示问题解决的过程与结果并交流。展示交流的过程不是问题发布者的个人秀,而是全体学生的再思考、再提问、再反思。

学会提问是学生开展深度学习的基本功,是导向新发现的转折点,也是学生真正成为学习主体的必由之路。教师应当重视学生问题意识的培养,教会学生提问的方法,把提问的权利还给学生。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 钟启泉.学会提问:砥砺多样思维能力的方略[J].比较教育学报,2020(3):3-10.

[2] 吴贤.提升儿童数学学习“提问力”的实践与探索[J].小学数学教师,2020(1):17-20.