“新农科”背景下基因工程课程的改革与创新

2024-02-27方中明

方中明

(贵州大学农学院, 贵阳 550025)

现代农业对环境和生产质量提出了更高要求,要求少投入、多产出、高质量。随着劳动力成本提高和单位面积生产效率放缓,传统农林学科将难以支撑现代农业发展。要解决这些问题,迫切需要现代生物技术、信息技术和工程技术来改造原有农科专业或设立新农科专业,推进农科与理工文学科深度交叉融合[1]。“新农科”是为解决以上问题于2018年提出的一个新型教育概念[2],其核心要义是通过全面改革人才培养的环节和方式,提升人才培养质量和效果,面向新农业培养多学科交叉融合的农业专业人才,服务国家社会经济发展。“新农科”的内涵是基于农业农村现代化和创新驱动发展战略要求,通过推进农业学科与生命科学、信息科学、工程技术等学科的深度交叉和融合,实现知识结构宽、创新能力强、综合素质高的现代农业领军人才培养[3]。“新农科”建设目的是重塑农科人才培养体系,聚焦粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等专业领域,是对传统农林专业的“提档升级”[4-5]。“新农科”教育是高等农业教育融入产业技术革命、服务国家战略需求,也是谋划农业农村现代化发展的必然选择。

基因工程是现代生物技术的核心课程,主要涉及核酸和蛋白质的相关操作。通过课程学习,学生需掌握基因工程原理和实验操作技术,熟悉基因工程操作流程,进一步探究动植物生长发育机理、发掘和创造新种质、改良遗传性状、减少农作物病虫害等,最终提高农产品产量、品质和经济效益[6]。基因工程技术在作物种质创新和生物育种方面有广泛应用[7],通过理论与实践相结合可以有效提高学生的综合素质和创新能力,符合国家“新农科”建设需求,可作为传统农学专业提升的重点建设课程。

为使基因工程融入农学专业并适应“新农科”的建设要求,笔者从2020年开始对传统基因工程课程开展了创、改、赛“三步法”教学改革,通过3年多的课程建设,目前已取得了较好的实践成果,具有较大推广价值。

1 基因工程融入农学专业的困难之处

在实际教学过程中,将基因工程用于“新农科”背景下农学本科专业建设面临多种困难。首先,已有基因工程课程的教材种类繁多,但内容多偏向动物和微生物方向,植物生产类方向教材少[8]。笔者曾参编的教材《基因工程》(第一版)已出版十年,跟不上基因工程的发展。其次,传统基因工程课程理论性强,若要完全理解须先掌握生物化学、分子生物学、细胞生物学、微生物学等多门非农课程,而本校农学专业分子生物学课程为专业选修课,且未开设细胞生物学、微生物学等课程,所以本课程对农学本科生来说难度较大[9]。另外,基因工程实验技术微观、抽象,农学专业学生对课程内容理解较为困难,这也是生物技术难以进入传统农学专业面临的问题。最后,农学本科生其他课程任务较重,容易忽视基因工程课程。

2 创建以生产应用为主线的《基因工程》教材内容体系

“新农科”建设要求培养创新型、复合应用型、实用技能型农业新人才[10]。这就要求在人才培养过程中,需要优化课程体系,强化实践教学,创新教学方法,要面对当下及未来全球科技革命的浪潮和“三农”发展的需求,打破固有的学科边界和专业壁垒,提升学生专业技能、综合素质和创新能力。针对教材应用案例和前沿技术少等问题,笔者采用突出基因工程应用特色的编写体系,主编出版了《基因工程》教材。教材首先介绍了基因工程常规操作技术、基因工程设计策略及操作流程,使学生掌握基因工程的技术和操作原理。在此基础上,重点介绍基因工程在农业、畜牧业和养殖业、工业、医药卫生及环境保护等领域的最新应用研究和实用技术,以便学生了解基因工程的最新发展动向,开阔学术视野。课程教学内容和主要学时分配见表1,其中,基因工程的应用部分篇幅超过三分之一。同时,还主编出版了《基因工程实验指南》教材,内容包括DNA、RNA和蛋白质分子的基本操作技术,还包括大肠杆菌、酵母菌、植物和动物基因工程相关的操作技术,以进一步提高学生实验动手能力,启发学生创新思维,激发学生学习热情。所创建以生产应用为主线的基因工程教材内容体系,能够为培养复合应用型农业人才奠定基础。

表1 课程教学内容和学时分配Table 1 Contents and time distribution of genetic engineering

3 基于BOPPPS法进行教学改革

BOPPPS法是一种以教育目标为导向,以学生为中心的新型教学模式。BOPPPS的名称来源于英语单词在教学模式的6个教学环节中的初始组合,分别为导言(Bridge)、目标(Objective)、前测(Pre-assessment)、参与式学习(Participation)、后测(Post-assessment)和总结(Summary)。BOPPPS教学法注重教学互动和反思的闭环反馈课程设计,并参考学生学习心理和注意力仅能持续大约15 min的特点,将课堂教学过程模块化分解,有效提高学生学习主动性,帮助教师设计教学内容并提高教学质量,是教师进行教学设计及课堂组织时最为行之有效的设计模式之一[11-12]。针对基因工程课程内容不易理解的问题,运用BOPPPS教学设计,全面修订了课程大纲、教案和课件,做到以学生知识和技能为中心。其中,基因工程操作常规技术中的聚合酶链式反应技术设计内容见表2。

表2 基于BOPPPS教学法课程设计Table 2 Course design based on BOPPPS teaching method

3.1 导言

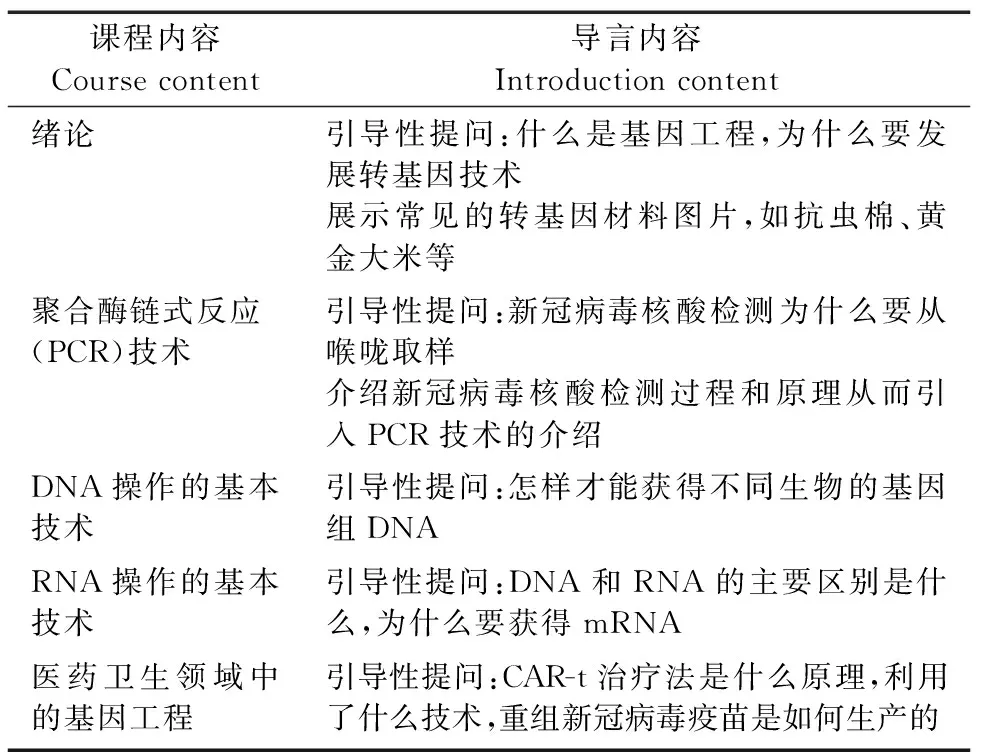

在课程导言中我们列举了生活中大量常见的或者可能接触过的基因工程产品,激发学生学习兴趣并帮助学生快速进入课堂。如讲解PCR技术时引用新冠病毒的核酸检测技术;讲解农业领域基因工程时引用抗虫棉和黄金大米的研发;讲解医药领域基因工程提问新冠病毒疫苗的生产过程是什么样的。课程内容部分导言见表3。

表3 部分课程章节导言Table 3 Content of introductions to selected course chapters

3.2 学习目标

学习目标主要包括知识目标和能力目标,知识目标是指通过课程学习后学生需要掌握的基本理论知识,能力目标则是学习基本理论知识后能否应用于实践操作。如在讲解聚合酶链式反应(PCR)技术时,知识目标为熟悉掌握PCR的原理及应用;能力目标为根据已知长度的目的基因片段,学生能够设计PCR的实验步骤。同时,在实验课程中,让学生根据设计的实验步骤进行动手操作。

3.3 前测

前测有助于教师确定授课深度和进度,也有助于学生理解新知识。在授课中根据已学知识和课程内容设置少量题目,包括简答、选择和填空等。简答题让学生小组讨论后选派代表进行回答。选择和填空题,利用课堂平台让学生直接作答。如讲解PCR技术时,前测问题设置为体内DNA的半保留复制是什么原理?用到了哪些酶或蛋白?有利于学生建立体内DNA复制过程与体外PCR过程的联系,达到全面掌握PCR技术原理的目的。再比如讲解RNA干扰技术时,前测问题设置为RNA能形成双链结构吗?能在什么类别RNA中存在?能否替代DNA成为遗传物质?通过这些问题的设置可以引导学生理解双链RNA诱发的同源mRNA高效特异性降解的RNA干扰技术原理。

3.4 参与式学习

参与式学习是指在课堂学习中,教师围绕教学目标灵活使用多种教学方法,调动各种教学资源,引导学生主动参与,达成师生交流并启迪智慧[13]。在课前或导言中提出问题,让学生带着问题进入课堂学习。针对较难理解的知识点,通过图片、视频和思维导图方便学生理解。对书本中提及的实验案例,在课堂中展示相关实验图片或步骤,将复杂的实验过程通过图解的方式表示出来,利用可视化教学激发学生主动学习的能力,更好地实现课程价值[14]。如书中提及粒型基因(GS3和GS9)对水稻的影响,相应PPT中展示相关科研的最新进展[15]。另外,对基因工程核心技术制作视频20余个,课堂放映并配套讲解以帮助学生理解相关知识。同时,课堂中还引入大量学科前沿知识,如水稻无融合生殖、马铃薯杂交育种、新冠疫苗类型及制备原理等;引用大量农业科技案例,如转基因大豆油、无刺武昌鱼等,激发学生对农业科技的兴趣。

3.5 后测

后测主要是及时检验和评估学生的学习效果,在基因工程课程讲解后,以应用题或选择题方式进行后测练习。例如在讲解PCR技术时,让学生根据冠状病毒的基因序列设计PCR引物、引物的Tm值和PCR退火温度、PCR扩增的流程(包括模板的获得、PCR体系成分和扩增条件),之后根据每个小组的答案进行点评。在讲解RNA干扰技术时,提问学生采用学过的什么基因工程技术可以鉴定RNA干扰材料?怎样判定基因的mRNA被干扰成功?你觉得RNAi技术优势在哪,又有什么弊端?通过提问并与学生讨论后,建立与前面所学实时荧光定量PCR技术的联系,引发学生对下一步所讲解的基因编辑技术的兴趣。对比较零碎的知识点,则利用选择题依托课堂平台进行,成绩纳入课程评价考核,科学评价学生知识和技能的掌握情况。

3.6 总结

总结为教师通过简练的语言对本节课的主要知识点进行梳理回顾,分析其内在和外在的联系,实现学生对知识的理解与巩固[11]。例如,在基因工程疫苗研制的授课中,让学生以小组为单位通过思维导图的方式对新冠病毒药物疫苗的研制和开发策略进行原理和流程、步骤分析,既加深学生对课堂知识的理解,又使学生在知识应用上得到锻炼。

4 组织参与学科竞赛

在课堂教学上还利用“互联网+”的学习思路[16],引导学生获取互联网资源,如慕课、APP、微信公众号、网站,让学生了解国内外最新理论知识和操作技术、查找和分析生物数据库等,帮助学生开拓视野、增长见识。还设置以基因工程原理和技术为基础并结合实际应用的竞赛项目,组织学生通过组成兴趣小组的形式参与,引导学生参加全国大学生生命科学竞赛,班级学生参与度超过40%。学生通过参与讨论和解决竞赛问题,拓展了学术视野,培养了创新能力和团队合作意识,激发了科学研究的内在潜力和外在动力,进一步加深对理论知识的理解。在竞赛活动中还加深了老师和学生之间的交流,便于了解学生的真实学习情况。通过以上学科竞赛的组织、参与,可以有效检验生产应用为主线的教学体系的合理性和课堂中使用BOPPPS法教学设计的可行性,最终达到教学活动的实效性。

5 教学创新成效和成果

教学创新要解决的核心问题是基因工程传统课程内容不易理解、应用实例少。课程改革后,所有学生反映课程内容的难度没有想象中的大,教材容易理解、趣味性强,学习后科学认知水平得到了极大提升,课程综合满意度超过95%。对教材、课件、考核方式的满意度均在90%以上,在调查的所有指标中学生没有不满意的现象(表4)。以往农学本科专业学生认为“全国大学生生命科学竞赛”专业性强、难度大、对生物技术要求高,获奖无望。通过课程教学创新改革之后,报名竞赛的学生逐渐增多。2021年和2022年,笔者指导的农学专业本科生参加“全国大学生生命科学竞赛”获全国一等奖(1项)、二等奖(1项)、三等奖(1项),全省一等奖(2项)、全省三等奖(1项),本科生在此类竞赛上获奖取得突破。

表4 2022—2023年度基因工程教学满意度调查Table 4 Genetic engineering teaching satisfaction survey, 2022—2023

教学创新面临的最大难题是学生对课程选课积极性不高、课程考试成绩不理想。课程改革从2020年至今,农学专业本科生每年基因工程选课人数超过50人[图1(a)],超过农学专业学生总人数的95%,学生选课及兴趣逐渐提高。教学改革后学生的考试成绩也有明显提高,不及格学生人数占比从2019年的30%左右降至0,优秀学生从0升至10.7%,良好学生人数也有了大幅度上升[图1(b)]。通过基因工程课程学习,农学专业本科生学农热情和自信心提高。另外,笔者以本课程为授课对象,还获得了贵州大学第三届教师教学创新大赛二等奖和贵州大学农学院第三届教师教学创新大赛一等奖。

(a)不同学年度学生选课人数;(b)不同学年度学生成绩分布图(优秀:90分以上,良好:80~89分,中等:70~79分,及格:60~69分,不及格:60分以下)。图1 课程创新成果Figure 1 Curriculum innovation results

6 教学总结

基因工程是生物技术核心课程,能够改良传统农业生产方式,提高生产效率[17],符合“新农科”建设需求。但农学专业本科生分子生物学基础薄弱,对抽象的基因工程技术难以理解,使用传统的基因工程教学体系很难取得教学效果。有教学工作者将基因工程相关技术融入农学专业的相关课程中,如植物细胞培养[18]、动物分子育种[19]等,降低了教学难度,获得了不错的成效。本文在此基础上,从基因工程课程的教材、教学和教辅3个方面全面进行了教学改革与创新,通过创、改、赛“三步法”教学改革(图2),包括课前创建以生产应用为主线的教学体系,课堂中使用BOPPPS法进行教学设计,课后主抓学科竞赛以达到赛教相辅、以赛促教的目的。

图2 “三步法”改革基因工程课程以适应“新农科”建设需求Figure 2 “Three-step approach” to reform the “genetic engineering” course to meet the needs of the “new agricultural science” construction

本课程教学改革与创新实现了课前、课中和课后三个教学环节的有机衔接,检测了教学体系的合理性、教学设计的可行性和教学辅导的实效性,使整个课程更适合农学专业学生学习,并适应国家“新农科”建设新需求,为“新农科”建设体系中农业创新型高素质人才培养打下了良好的基础。