国际学生中国国情教育的在地化探索

2023-10-31华霄颖

摘 要:依托国际学生留学所在地区文化资源优势,通过地域文化教学,对国际学生进行中国国情教育,可以拓展国情教育的内容和途径,丰富国情教育的课程体系,从而提升国情教育效果。以《上海城市文化》课程为例,从课程定位、教学内容、教学方法和教学成效四个方面,通过地域文化教学的个案分析,对国情教育的在地化教学进行系统探讨。

关键词:国情教育;在地化;地域文化教学;《上海城市文化》

中国国情教育是中国高等院校国际学生教育中的重要内容。通过国情教育可以帮助国际学生了解中国、认识中国、理解中国,将他们培养成知华、友华的高素质专业人才。各高校在国际学生教育中,都将《中国概况》作为国情教育的主要课程,列入各专业本科培养方案的公共必修课中,予以高度重视。近些年来,《中国概况》在课程建设和教材编写方面都取得了丰硕的成果。由于课时限制,《中国概况》的课程内容大多是提纲挈领、简明扼要,对于中华文明细致而具体的地域特点以及当今中国日新月异的发展变化,则难以很好地兼顾。中华大地国土广袤,历史悠久,地域文化特征鲜明,是中华文化的重要组成部分。地域文化作为国际学生留学居留地的特色文化,也是国际学生接触最多、感受最具体的中华文化。因此,“讲好中国故事”可以从留学生身边的文化讲起,充分发掘本地区文化资源,立足当下,兼顾历史,通过地域文化教学,将国情教育在地化,能够进一步丰富教育内容,提升教学效果。

《上海城市文化》是一门面向国际学生讲授上海城市发展进程中的历史、经济、民俗文化等内容的文化类课程,在华东师范大学国际汉语文化学院已开设十余年。由于教学内容贴近来沪留学生的学习生活需求,帮助他們进一步了解认识留学居留地的城市文化特点、市民生活及其思想观念,课程自开设以来一直受到学生们的欢迎。近些年来,该课程作为学院面向国际学生的中国文学文化课程群的组成部分,始终在探索国情教育在地化的教学。本文以该课程的教学实践为例,从课程定位、教学内容、教学方法和教学效果四个方面进行分析,尝试为在华国际学生的中国国情教育提供一个新的视角。

一、《上海城市文化》的课程定位

课程定位是对课程性质和课程教学目标的剖析。作为一门面向国际本科生的文化类选修课程,《上海城市文化》以介绍上海这一中国最为典型的国际化大都市的文化特色为基本内容,究其本质而言,是中国国情教育的重要组成部分。

(一)面向国际学生的国情教育课程

国际学生的国情教育历来是来华留学生教育尤其是学历教育的重点。2002年,由国家汉办组织研制的《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》规定,承担国情教育的中国概况课程与中国历史、中国文学并列,同属于文化知识类课型[1]。2017年,教育部等制定的《学校招收和培养国际学生管理办法》明确规定,汉语和中国概况应当作为高等学历教育的必修课[2]。2018年,教育部制定的《来华留学生高等教育质量规范(试行)》也指出:来华留学生的专业培养方案应当包含汉语能力水平要求和中国概况类课程的必修要求;高等学校应当安排充足、适用的汉语课程和中国概况类课程,满足来华留学生修课需求[3]。在百年未有之大变局的背景下,要实现从文化大国到文化强国的跨越,着力增强国家文化软实力,必须推动中华文化走出去,提升中华文化影响力。这就要求我们在中华文化对外传播方面不断丰富传播内容,积极拓展传播途径。近些年来,习近平总书记多次提到要加强国际传播能力建设,党的二十大报告也提出:“讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”这就意味着我们的传播内容既要有历史的厚重,也要有当下的鲜活;既要有中国概况的森林,也要见地域文化的树木。从教学角度来说,新时期的国情教育需要在原有的《中国概况》课程基础上,由各高校充分发掘本地文化资源的特色与优势,开发建设相关配套课程,建立起完善的中国国情教育的课程体系。就此而言,《上海城市文化》既是面向国际学生的文化教学课程,又是中国国情教育的系列课程。

(二)国情教育的在地化实施途径

地域文化既是中华文化的重要组成部分,也是彰显中华文化特色的主要形态,它蕴含在国际学生在华留学期间的日常生活和人际交往之中,以最直接、最生动的方式影响着他们对中国文化的感知和认识。因此,从地域文化切入,引导国际学生从中体验、感知进而理解中国文化,体现了文化学和心理学的基本原理,符合以学生为中心的教育思想,同时也能满足来华留学生的学习需求,从而达成培养知华、友华人才的教育目标。如果各地高校都能够充分发掘本地文化资源,依托本地文化资源优势,通过地域文化教学,对国际学生进行中国国情教育,将会极大地拓展国情教育的途径,更好地向国际学生“展现可信、可爱、可敬的中国形象”。

二、《上海城市文化》的教学内容

要将地域文化教学作为中国国情教育的在地化实施途径,教学内容的选择至关重要。中国地大物博,各地自然物产、风土人情迥异,因此,如何遴选合适而具有针对性的教学内容,是我们需要首要考虑的。

(一)对已有国情教育课程教学内容的梳理与借鉴

对国情教育课程已有的教学成就进行细致考察,总结其成败得失,不仅有助于对《上海城市文化》教学内容的选择,也有助于梳理地域文化教学和国情教育的相关性与互补性。

1.《中国概况》课程的基本内容

国情,顾名思义,是指一个国家的具体情况,包括一个国家的社会性质和政治、经济、文化、社会等方面的基本情况和特点。2018年,《来华留学生高等教育质量规范(试行)》明确规定:“来华留学生应当熟悉中国历史、地理、社会、经济等中国国情和文化基本知识,了解中国政治制度和外交政策,理解中国社会主流价值观和公共道德观念,形成良好的法治观念和道德意识。”[3]这实际上就是留学生国情教育的核心内容和教学目标。国际学生的国情教育主要由《中国概况》课程承担。根据上述国情教育的要求,《中国概况》的内容大致包括:中国的国土、历史、人口、民族、政治制度、科技、教育、传统思想、文学、艺术、旅游、国际交往等。可见,该课程内容丰富而且简练概括,为帮助国际学生掌握中国国情提供了认知的基础。

时代的发展对国情教育不断提出新的要求,也为《中国概况》课程教学带来了新的挑战。各高校与时俱进,在教材建设和课程建设方面都做出了很大的成绩,新版教材、新的教学模式不断涌现。如复旦大学吴中伟、胡文华主编的《中国概况》配置了在线课程,南京大学程爱民主编的《中国概况》聚集国内多所院校力量编写而成,分为两种版本:视频教材和纸质教材,并根据教学大纲建设了《中国概况》视频教学资源库。不过,由于课程性质和课时安排的原因,在教学内容上必然会有所侧重,因为追求全面而只能概述,自然很难覆盖当今国情教育所需要的所有方面,而授课形式也以教师讲授系统性知识为主。

上述情况表明,以往研究者所指出的《中国概况》课程的一些问题,如:厚古薄今、重客观知识轻价值观介绍;教材内容高度概括且陈旧过时,语言精练而刻板;传统的灌输教学模式不够灵活,缺少体验感等,虽然有所改观,但尚未根本解决。究其原因,关键不在于《中国概况》课程本身,而是新时期面向国际学生的国情教育,需要建立起以《中国概况》为核心的完整的课程体系,才能向国际学生展示真实、立体、全面的中国,帮助他们建构起具体、多元而完整的中国国家形象。这其中,地域文化就是不可或缺的重要组成部分。

2.地域文化教学的已有探索

关于地域文化,虽然也有称“地方文化”的,但大部分研究者对地域文化的界定比较一致,仍是沿袭了民俗学界的认识。它主要是指不同地理区域的人们在生存过程中所形成的不同类型的文化形态,集中反映在方言、饮食、民居、婚丧礼俗、民间信仰等方面,还有历史故事、地域风情、自然风光、名胜古迹、当地特产等。也有研究者从汉语国际传播角度出发,重新认识地域文化资源,认为应该加入当代内容,如提出从传统积淀、当代特色以及语言文学3个维度12个方面,对北京文化资源进行重新审视和挖掘[4]。

以上对地域文化教学内容认识的变化,正反映出学界对地域文化教学意义认识的发展变化过程。第一阶段,主要聚集于对对外汉语教学的地域特色的认识。张艳萍于2001年提交的会议论文《对外汉语教学的地域特色——以云南为例谈地域文化在对外汉语教学中的地位》,探讨了云南多元文化和云南方言对当地汉语教学的影响[5],是这一阶段的标志性论文。2005年,张艳萍发表了《云南对外汉语教学的地域特色》一文,在前文基础上增加了利用地域文化资源建构课程的设想[6],标志着第二阶段的到来,即地域文化作为文化教学的内容。第三阶段,在进入汉语国际推广时期之后,随着孔子学院的蓬勃发展和“中华文化走出去”的需要,地域文化教学与地域文化的国际传播相联系,被赋予新的内涵和意义。关于这一点,笔者曾从教学者和学习者两个不同的角度,探讨了地域文化教学的作用和意义,认为前者更多地指向教学特色,而后者更多地关涉文化推广,基于此,明确提出“地域文化是进行中国文化推广的切入口”的观点[7]。

我们对相关文献进行了梳理,可以发现,地域文化教学的探索主要是作为文化教学的组成部分而进行的。据不完全统计,相关研究论文中涉及地域文化教学的地域范围,可如表1所示:

很明显,这些省份都具有浓郁的地方特色文化,其留学生人数近20年里呈上升趋势。我们注意到,在教学内容上,只有论及上海、杭州、武汉的研究者以“城市文化”指称,大部分研究者关于地域文化的教学内容基本都接近民俗文化,有的干脆直接称“地域民俗文化”。由此可见,地域文化的教学定位仍然是作为知识文化进行传授的,而且直接套用针对中国学生的专业知识内容体系,教学形式主要以讲座或第二课堂的实践活动为主。绝大部分研究论文主要是教学设想或教学体会的经验型陈述,很少见结合具体课程教学的深入分析。

(二)基于二语教学“文化”概念的教学内容重组

《上海城市文化》作为深化国情教育的文化系列课程,在教学内容设置上,应如何避免厚古薄今、陈旧过时、缺乏体验的不足?如何突破将面向中国学生的内容体系直接套用于留学生教学的窠臼?在国情教育的视域下,结合国情教育培养知华友华高素质人才的教学目标思考,这个“教什么”的针对性问题,就会豁然开朗。从“知华”到“友华”,反映了教学推动学习者对中国国情从认知到态度的发展过程。《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》将文化教学目标具体阐释为四个维度:文化知识、文化理解、跨文化意识、文化态度,精准细致地呈现了这一过程[8](PIII)。其中,“文化知识”是最重要的基础。那么,作为跨文化语境下的文化教学,究竟应该如何界定“文化”?

关于文化的概念,我们最熟悉的是“人类在社

会历史发展过程中所创造物质财富和精神财富的总

和”[9](P1371),以及根据文化表现形态进行分类的物质、精神二分法,在此基础上,又产生了三分法、四分法。这也正是以往《中国概况》类教材内容的基本框架,它显然属于体系化的知识课程的程式。如果将国情教育目标确定为培养知华友华的专业性人才,那么,此类文化概念指导下的体系化文化知识,便很难完全胜任培养其跨文化意识和传播能力这一重任。这是因为,对于异域背景的跨文化学习者而言,他们对于中国文化的认知遵循由表及里、由具体到抽象、由客观到主观的规律,而二分法(或三分法/四分法)下的文化形态具有静止性、客观化的特点,不能顺应国际学生学习中国文化的认知规律,难以帮助国际学生完成从认知到理解的跨文化意识和能力的建构。

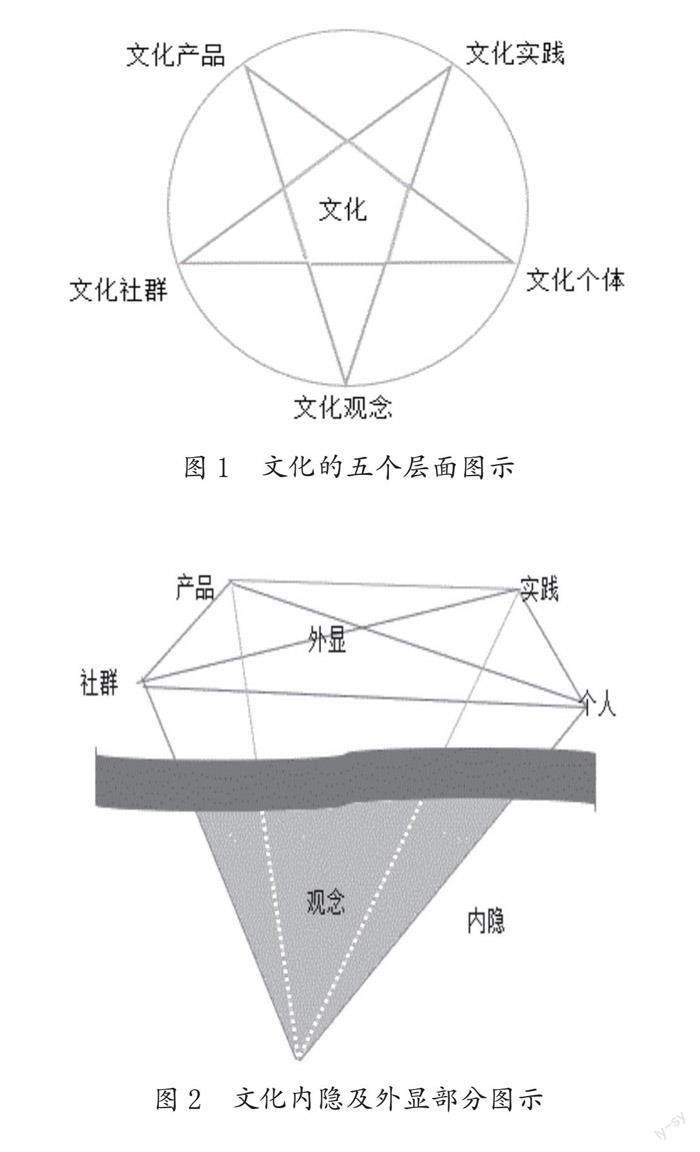

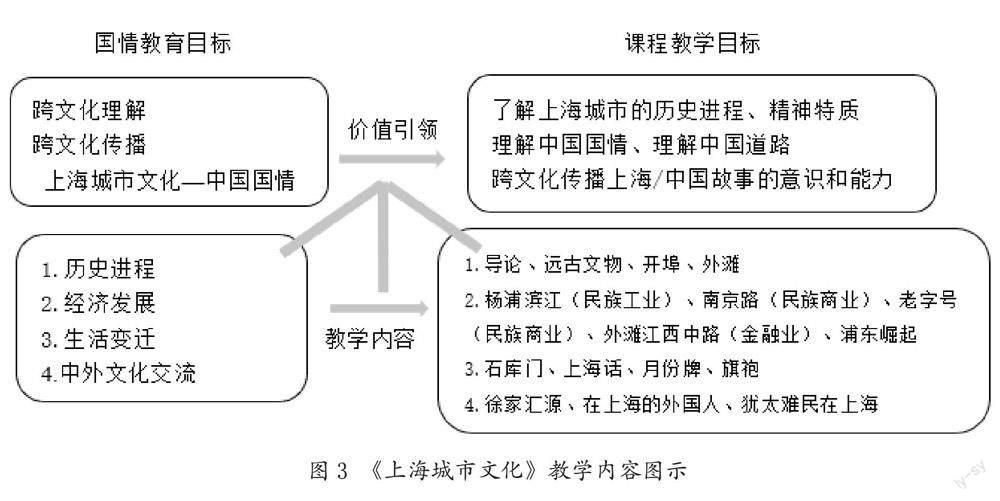

美国学者莫兰关于二语教学中文化的定义,给我们确立文化教学内容以重要启示。莫兰将文化界定为具有五个层面的不断演进的人类群体(文化群体)的生活方式,它包含一套共有的生活實践体系(行为方式),与一系列共有的文化产品(物质文化)相关,以一套共有的世界观念(价值观念)为基础,并置于特定的社会情境(文化个体)之中[10](PF11)。物化的文化产品总是跟文化社群或个体的文化实践相关,同时,它又蕴含着文化观念。这五个层面反映了文化由表及里、由客观到主观、由外显到内隐的层次关系,而这也正与认知规律相呼应。关于文化五个层面的关系,可如图1所示;关于文化内隐、外显的层次关系,可如图2所示:

从内容上看,莫兰关于文化的界定,与我们所熟悉的二分法下的文化并没有本质区别。它们的主要区别是在于,莫兰的概念以文化产品为核心,揭示了文化所包含的诸要素之间的关系,特别是突出了“冰山理论”,强调观念文化的内隐特点。这对我们的教学很有启发意义。

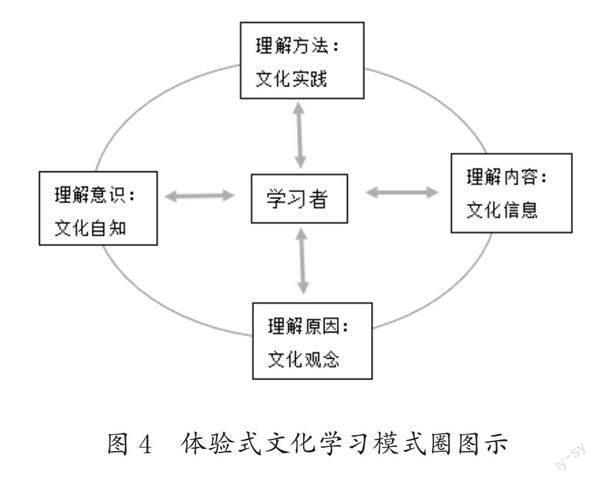

遵循这一文化定义,我们确立了《上海城市文化》课程的教学内容与教学目标。课程从具体的事例、实物或现象出发,对上海1843年开埠以来的城市化进程及其经济发展、生活方式变迁、中外文化交流等各个方面的特点进行专题介绍,由表及里,从具体到抽象,使国际学生对上海城市的发展历史和文化特点有较为深入的了解,体会上海城市发展中自强不息的进取精神、海纳百川的开放心态和与时俱进的创新意识。在此基础上,形成对上海城市文化海纳百川、追求卓越特点的认知,进而理解并认同中国国情和发展道路的独特性,培养他们的多元文化意识和国际视野,培养今后从事中外文化、经济交流相关工作所需的跨文化理解能力和传播能力。《上海城市文化》的教学内容与教学目标,具体如图3所示:

从图3可以看出,《上海城市文化》的教学内容并不追求系统化,而是在课程教学目标引领下,提炼出最能凸显上海城市特色的四大主题:历史(开埠事件),经济(工商城市特点),市民生活文化(石库门、旗袍等海派文化符号),中外文化交流(人物、事件)。在具体教学中,则是由相关的博物馆文物、历史人物和事件、建筑遗迹(文化产品)等展开,由具体而抽象,由客观而主观,联系历史进程与当今现实,引导国际学生感知、认识、理解海派文化,最终达成传播意识和能力的培养。

需要指出的是,地域文化课程作为国情教育的配套系列课程,要求教学时应梳理清楚地域文化和中国国情之间的关系,惟其如此,才能在国情教育视域下挖掘地域文化教学的意义和价值。

三、《上海城市文化》的教学方法

教学方法是连接教学内容和教学目标的桥梁,是决定教学实施成败的关键因素。地域文化教学作为国情教育的在地化探索,在显性层面上,是教学内容的互补和连接,地域文化内容的加入使得国情教育更加具体而深入;在隐性层面上,地域文化的在地性,也决定了地域文化教学方法的体验性、实践性特点。

(一)目前地域文化的教学方法

不少研究者提出了设立地域文化专门课程的构想,比较成系统的如王悦欣、石宏英所设计的、编写由十大专题组成的系列教材,如《河北饮食文化》《河北方言特色》《河北习俗文化》《河北书画艺术》《河北建筑艺术》《河北名人先贤》《河北民间信仰》《河北民间艺术》《河北教育》《当代河北》等,但这些并不是独立的地域文化课程,而是以阅读类、视听类、文化地理类、实践类四种课程形式呈现,论文并未就这两者的结合做出具体说明[11]。

实际上,地域文化的教学确实很少以课程形式展开。亦有研究者提到《上海概况》《发现成都》之类的课程[12],但此类课程往往采取融入语言教学、开设专题讲座、组织文化体验、进行实地考察、参加节庆活动等教学形式,鲜有将地域文化内容单独设立课程进行教学的。近些年所提出的体验式教学方法,强调让学生亲身去体验和感受,但从严格意义上看,仍停留在文化实践的层面。祖晓梅曾撰文介绍库伯的体验型文化教学模式,但更多地是地针对语言教学中的文化因素教学,而非文化知识的教学[13]。

(二)知行合一的体验式教学

从教学角度来看,国情教育不再是单纯的文化知识传授,而是助力于中华文化走出去的文化传播实践;在培养国际学生知华、友华的基础上,还要培养他们传播中华文化、讲好中国故事的能力。这一国际学生群体,既是潜在的中华文化传播的重要媒介,也是一支庞大的传播中华文化的队伍。要实现这一目标,单纯的知识传授(“知”)是不够的,还需要给学生提供实践(“行”)的机会。

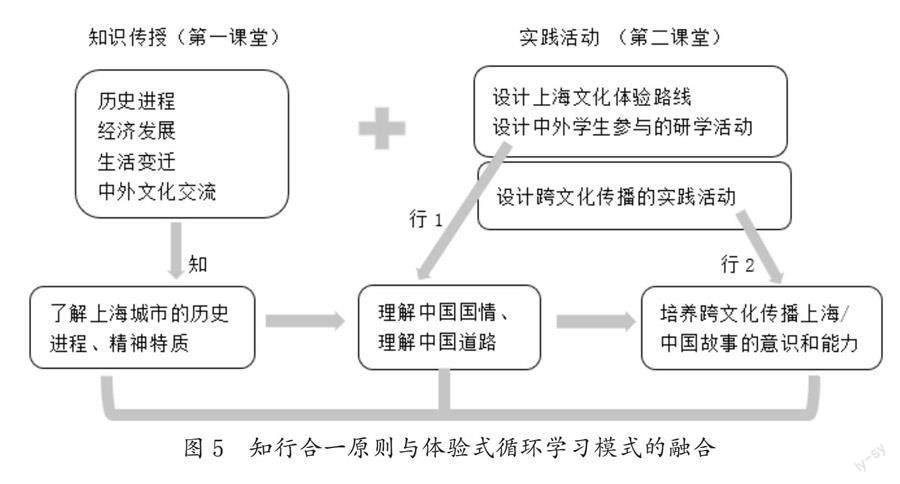

“知行合一”是中国古代儒学的经典理念,强调实践对于知识获得的重要性,它也是《上海城市文化》教学的指导原则。而莫兰在基于实践的文化教学中所应用的体验型文化教学模式,则有助于我们把“知”和“行”进行有效联通。该模式依据大卫·库伯的体验式学习循环圈的理念,把个体对于文化的体验过程分为四个阶段:从文化信息的获得到文化实践的参与,了解是什么和怎么样;进而探索深层次的文化观念,回答为什么;最后通过了解自身在整个体验过程中的意识变化,理解为什么[10](P19)。体验式文化学习模式圈,具体如图4所示;知行合一原则与体验式循环学习模式的融合,具体如图5所示:

从图5可以看出,“知”和“行”分别代表课程学习的两端——知识学习和体验实践,体验式循环学习模式的四个环节,把从“知”到“行”的两端予以完美的连接。通过体验深化知识学习,逐步完成从文化现象到文化观念、从认知到理解再到传播能力培养的学习过程,最终达成学习目标。这与刚出台的《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》中四个维度的文化教学目标也深度契合。

为了实现体验实践与能力培养的有效连接,在课程教学中,“行”的实践被细化为两类:一类是以感知体验文化内容为目的的体验实践,即图5中的“行1”;另一类则是指向培养传播意识和传播能力的传播实践,即图5中的“行2”。两者相辅相成,共同促进课程教学目标的达成。

在具体的教学实践中,我们对标课程教学内容与课程目标的对应关系,将课程内容细化。根据教学需要和文化场所资源,设计“行1”和“行2”两类实践形式,并以体验型教学模式设计體验任务。这充分体现了以学生为中心的教学理念,遵循其认知规律实施教学,关注学习者在体验过程中文化意识的变化。

四、《上海城市文化》的教学效果

由知向行、以知促行,从知识的学习到文化体验的实践,在体验中加深理解,提升自己的意识和情感,这是一个循环往复、螺旋式上升的过程。《上海城市文化》课程正是通过知行合一的体验式教学方法,使国际学生经由体验获得感知进而深化理解,最终达成国情教育的学习目标。

(一)国际学生在体验实践中加深了对上海和中国的理解

知行合一一个最基本的目的,就是通过“行”加深对知识的理解和感悟。这种亲身体验的文化实践,仅仅是解决了认识对象的目标。知行合一指导下的体验实践,还必须达到从感性认识上升到理性认识的目标。

在讲授浦东开发内容时,我们曾设计了一个《我的浦东故事》的体验活动。在讲解了浦东开发开放的背景知识之后,我们组织学生从外滩坐渡船到浦东陆家嘴,参观浦东开发开放陈列馆,切身感受陆家嘴金融城的发展现状。我们设计了非常细致的考察任务,如请选课学生设计主题,带未听过课的学生去体验,并完成小组报告。其中,由三位女同学组成的小组亲自带一位未选课的同学去体验考察,最后提交了一个小视频。在视频结尾时,该小组中的一位吉尔吉斯坦学生不禁发出了这样的感慨:“上海人真了不起,中国的改革开放真伟大!”这也正是此课的最终教学目的:引导学生通过体验实践,感知了解并理解上海、理解中国的改革开放道路。

(二)国际学生的传播能力在体验实践中得到了培养和锻炼

如前所述,课程的最终目标是培养学生的传播能力。在具体授课过程中,除了精心设计体验活动之外,还需要及时把握学生个体性的需求和特点。我们曾和上海某中学的学生联合组织并实施了“沿着24路看上海”活动,中外学生共同参加城市文化体验。在这一活动中,我们有了意外发现:上海中学生对一带一路沿线国家具有浓厚兴趣,不停地向这些国家的学生提问。于是就产生了“一带一路与我们——外国留学生讲中国故事”项目。国际学生走进上海的中学、大学,开设专题活动课,向中国学生讲述一带一路给他们的家庭、他们自身带来的变化。学生们还把自己参与活动的情况,发布在Youtube、Facebook等境外社交平台上。目前,《上海城市文化》课程已经围绕教学主题设计了6条体验线路,引导国际学生在课堂学习后通过体验实践加深知识理解,结合课程体验任务培养跨文化传播意识和传播能力。

在《上海城市文化》的课程教学中,“知”和“行”是教学过程的出发点和教学目标达成的终点,同时,“行”也贯穿教学过程始终,与“知”时刻相伴。“知行合一”就是这样一个由“知”向“行”的体验式学习的过程,也是一个循环往复、螺旋式上升的过程。

综上所述,我们以《上海城市文化》为个案,对以下问题进行了积极探索:在面向国际学生的地域文化教学中,应如何挖掘它对于国情教育的价值和意义;在课程定位、教学内容、教学方法方面,在地文化应如何深化国情教育,以达成知华、友华高素质国际人才的培养目标。在一定意义上说,我们的教学实践,既是面向国际学生的地域文化如何进行的尝试,也是国情教育课程如何系列化的探索。希望通过这一个案研究,能够抛砖引玉,共同促进面向国际学生的中国国情教育更为深入、更为有效。

参考文献:

[1]国家对外汉语教学领导小组办公室.高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲(附件一)[M].北京:北京语言文化大学出版社,2002.

[2]中华人民共和国教育部,中华人民共和国外交部,中华人民共和国公安部.学校招收和培养国际学生管理办法[EB/OL].(2017-06-02)[2023-08-21].http://www.moe.gov.cn.

[3]中华人民共和国教育部.来华留学生高等教育质量规范(试行)[EB/OL].(2018-09-03)[2023-08-21].http://www.moe.gov.cn.

[4]包学菊,姜晓松.汉语国际传播视野中地域文化资源的利用——以北京地区为例[A].呼和浩特:第十三届国际汉语教学学术研讨会论文集[C].2015.

[5]张艳萍.对外汉语教学的地域特色——以云南为例谈地域文化在对外汉语教学中的地位[A].武汉:国际汉语教学学术研讨会论文集[C].2001.

[6]张艳萍.云南对外汉语教学的地域特色[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2005,(5).

[7]华霄颖.地域文化资源利用:从教学者的视角转向学习者的视角[J].国际汉语教学动态与研究,2008,(3).

[8]教育部中外语言交流合作中心.国际中文教育用中國文化和国情教学参考框架[M].北京:华语教学出版社,2022.

[9]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2020.

[10][美]莫兰.文化教学:实践的观念[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[11]王悦欣,石宏英.汉语国际教育中河北地域文化教材开发探析[J].河北大学成人教育学院学报,2012,(1).

[12]吴菲.地域文化背景下体验式对外汉语文化课程模式探究[J].贵州师范学院学报,2018,(4).

[13]祖晓梅.体验型文化教学的模式和方法[J].国际汉语教学研究,2015,(3).

Exploration on Localization of China’s National Conditions Education for International Students

——Take Shanghai Chengshi Wenhua(《上海城市文化》) as an Example

Hua Xiaoying

(School of International Chinese Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract:Relying on the advantages of cultural resources in the region where international students study, and educating international students about China’s national conditions through regional culture teaching, can expand the content and ways of national conditions education, enrich the curriculum system of national conditions education, and thus improve the effect of national conditions education. Taking the course Shanghai Chengshi Wenhua(《上海城市文化》) as an example, this paper discusses the local teaching of national conditions education through regional culture teaching from four aspects: curriculum orientation, teaching content, teaching methods and teaching effectiveness.

Key words:China’s National Conditions Education;localization;regional culture teaching;Shanghai Chengshi Wenhua(《上海城市文化》)