安·维罗尼卡·詹森斯:粉黄蓝

2023-10-13

安·维罗尼卡·詹森斯的艺术创作同时与东方哲学以及二十世纪五六十年代涌现的欧普艺术、极简主义、光与空间等艺术运动产生共鸣,在色彩和光线交织中寻求华丽的和谐。和曾经探索感官经验的艺术运动相同,詹森斯也将光与空间作为创作媒介,由此实现视错效果和对感官知觉的操控。东亚哲学,尤其佛教文化亦可为理解詹森斯的艺术实践提供线索,即肉眼可视的物质现象并无固定不变之自性。

2015—2023

人造雾,自然光与灯光,彩色滤片

尺寸可变

《粉黄蓝》是本次展览的核心作品,展现了詹森斯将雕塑从材料和形态中解放,并将其去物质化的探索。《粉黄蓝》是一件利用光线和颜色激发观众深度感知经验的沉浸式装置——一个雾气缭绕的空间,同时充斥着热烈而缤纷的彩色光线。当观众在装置中走动,不同颜色随之被带动、混合、转移,呈动态变化之势。策展人王宗孚认为,这件装置亦能从抽象主义精神中得到理解:康定斯基、蒙德里安、马列维奇等艺术家曾将色彩和抽象作为传递思想与情感的基本工具。“这些艺术家们使用色彩并非仅仅因其美学品质,更因颜色是意义和情绪的表达方式。抽象则允许他们在避开传统表现形式的情况下,创作出呈现新经验和新想法的作品。”这间彩色雾室的前身是户外作品《隧道》(1999),该装置是安·维罗尼卡为第 14届荷兰乌得勒支 a/d Werf 艺术节创作的,制雾机每五分钟于人行隧道中产生一团人造雾。

2019—2023

绳子,木板,热敏薄膜

尺寸可变

《秋千》为观众提供一次具有参与感的邂逅,鼓励观众单独体验这件作品,从秋千来回摆荡的过程中感受视角及动能的强烈转变。秋千被设置在这一特定位置,反映了詹森斯对建筑、物理定律以及观众参与度的强烈迷恋。

秋千座椅采用了热敏薄膜,会在接触人体散发的热量时改变颜色。一方面,作品短暂地捕捉了每个个体的存在;另一方面,作品通过颜色来及时反馈人类活动带来的温度变化,于雕塑和观众之间创造了动态的相互作用。

作为展览空间内的雕塑干预,《秋千》的激活也强调了多种空间现象和科学现象,而观众发挥着积极作用,使得作品圆满。秋千固有的不稳定性加上其来回不断的运动和方向变化,迫使观众重新思考他们在展厅里的位置和空间感。秋千运动受制于钟摆原理:其前后运动由绳索长度和重力控制。

2003—2023

铝,聚碳酸酯板,照明设备

180 cm × 230 cm × 150 cm

《红 106 蓝 132》首次亮相是在巴黎奥塞美术馆 2003 年的展览“抽象起源”。这件北京再版是一个装有频闪灯光的房间,邀请观众进入观看。红色与蓝色灯光频闪交替,混合成一种炽热的白,从而改变观众对空间和颜色的感知。于策展人王宗孚而言,这件作品“对抽象本身的意义提出了当代性的问题。一方面,詹森斯的创作彻底颠覆了物质的形态与具象性;另一方面,她尝试探索媒介的纯粹性,通过单纯的颜色变化塑造出一个物理空间。”

本次研究型展览囊括艺术家 40 余年创作生涯中的一些关键作品,经由艺术家与策展人多年共同策划,展览构建了一系列体验式邂逅和“感知方法”,突出詹森斯持续探索的理念根本。沉浸式色彩装置是本次展覽的核心,比如《粉黄蓝》以及《晶》系列雕塑的北京特别版本。艺术家的标志性创作展现了她对雕塑去物质化、超越实体与形式等议题作出的探索。《粉黄蓝》是一件利用光线与颜色激发观众深度感知经验的沉浸式装置,作品设于雾气缭绕的封闭空间,同时充斥着热烈而缤纷的彩色光线。当观众在装置中走动,不同颜色随之被带动、混合、转移,呈动态变化之势,带来一段精神与肉身穿梭于色彩异境的旅途。

2015—2023

聚酯纤维

尺寸可变

“闪光的微粒被挥洒空中,而后随意散落于地面,给人带来能量的投掷感。”——安·维罗尼卡·詹森斯

《晶》系列源于艺术家与米歇尔·弗朗索瓦 2015 年合作的作品《踢星》,他们用黑色闪粉在地上踢出一个小丘。从那以后,詹森斯继续尝试不同颜色的闪粉和创作雕塑时的姿势,探索其难以捉摸的本质以及它受光线影响的方式。艺术家在此呈现了为北京展览订制的新颜色,该版本之前从未展出。

银色有助于提升观众自我意识,并鼓励观众在观看作品时重新思考自身方位和作品展出语境。和詹森斯其他许多作品一样,《无题(晶银)》是一件场域特定作品,用散落地面的闪粉创作出反光而缥缈的装置,影响人们在空间里的走动方式。安·维罗尼卡·詹森斯将该系列作品视为开放式雕塑,每件作品都是独一无二且临时存在的。

1997—2023

纸上黑白印刷

尺寸可变

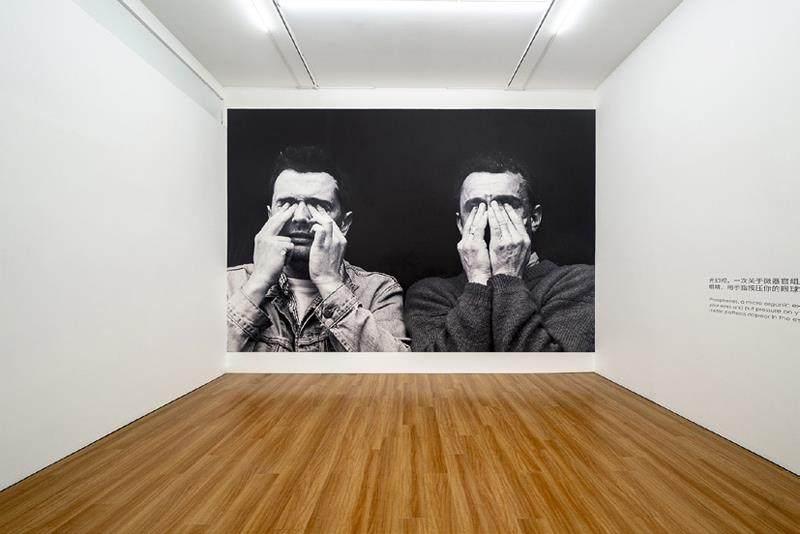

闭上眼睛,能看见光吗?

光幻视是人们在闭上眼睛或体验某种形式的视觉系统刺激时所见的光和色彩。它实际上并非进入眼球的光,而是大脑视觉皮层神经活动的结果。通过刺激处理视觉信号的大脑区域,从而使视觉中枢在受到刺激时呈现出几何形状、星星或抽象图案。

这件作品最初是为 1997年伊斯坦布尔双年展创作的,当时这张图片以传单和海报的形式遍布了整个城市。作品邀请观众在闭合的眼睑上施加轻微压力来创造光幻视——即对视网膜进行刺激,从而激活我们的视觉皮层。

在颜色自身亦拥有一个意义的世界,每种色调在不同传统文化中具有对应内涵。譬如道教学说中黄色属“土”,象征稳定厚重、与地衔接。《无题(晶银)》是另一件十分空灵的作品,大量闪光粉末在地面上营造出一片闪烁着银色光芒的汪洋。当粉末被挥洒于展厅,撞击空气的瞬间起舞与旋转,一个地面雕塑由此完成。与《粉黄蓝》一样,这件作品突出詹森斯对“材料之不稳定性”的探索,它侧重于探索感官经验,而非其外在形态。

展览是一场进入广阔雕塑领域的旅程,而色彩与光线是进入和理解这些“软雕塑”的主入口,集聚了艺术家最具代表性的、通过跨学科方式来检验雕塑本质的创作。这是艺术家的作品与观众的互动,《艳桃绿松》(2006)和《红 106 蓝 132》等思考美术馆与观众、光线三者关系的作品亦将包含其中。詹森斯将接连呈现的光线展厅与美术馆建筑结构融为一体,试图将观众一并纳入其色彩光谱,作品带来的视觉和身体经验在独特的展厅中逐渐增强,其间充斥着柔软的珊瑚色或蔚蓝色光线,营造出一片临时的温暖静谧之境。詹森斯的作品思考自身感知的局限性,尝试让人们更深刻地理解艺术的物质性与非物质性。艺术家通过对光和色彩的调动制造出感官体验,并提出与作品更深层次的互动性,进一步思考人类感官认知与现实之间的关系。

2019—2023

单面抛光工字钢

20 cm × 10 cm × 400 cm

作品 IPE 400 #2 是一根置于北展厅地面上的工字钢。IPE 400 #2 探討多层次的功能性和可见性:这种工字钢很难在日常生活中见到,因为它主要用于建筑工程中,一般放在天花板或地板内部。但另一方面,它是一个艺术现成品:艺术家通过将其表面抛光至能捕捉并反射光线的程度,将其提升至雕塑的层次。通过消解工字钢的原始功能,詹森斯对当今观念艺术的美学与本质提出质疑,同时引发观众思考材料的选择及其与建筑、城市现代化之间的关系。极度反光的表面一时之间也造成错觉,短暂地掩藏了原本的钢铁质感,让观者进一步追问工字钢的身份。

正如詹森斯所言:“我喜欢让坚硬耐用的物件在自然元素的影响下展现其不稳定的一面。”

Ann Veronica Janssens

1956 年出生于英国福克斯通。她曾就读于布鲁塞尔坎布雷国立视觉艺术高等学院(L’ École de la Cambre)。艺术家目前在布鲁塞尔生活和创作。

詹森斯在许多重要机构举办过个人展览,其中包括:米兰现代艺术博物馆(米兰,2021)、巴尔的摩艺术博物馆(巴尔的摩,2018)、奥塞博物馆(巴黎,2003)、柏林新国家美术馆(柏林,2001)等。主要群展包括:国家影像美术馆(巴黎,2022)、梅斯蓬皮杜中心(梅斯,2021)、维也纳艺术博物馆(维也纳,2019)、大皇宫(巴黎,2013)、卢浮宫(巴黎,2012)等。其作品被以下机构所收藏:路易斯安那现代艺术博物馆(胡姆勒贝克)、马赛当代艺术博物馆(马赛)、塔斯马尼亚古今艺术博物馆(塔斯马尼亚)、安特卫普当代艺术博物馆(安特卫普)、国立现代艺术博物馆—蓬皮杜中心(巴黎)、比利时皇家美术博物馆(布鲁塞尔)等。

安·维罗尼卡·詹森斯:“粉黄蓝”

策展人:王宗孚

展期:2023.6.30—2023.11.26

主办:木木美术馆(北京798馆)