在大概念统领下进行学科知识的有效迁移与运用

2023-10-09杨操

【摘 要】备考复习中,大量的刷题并不一定能带来成绩的明显提升。究其原因是一旦试题情境发生变化,学生依靠典型或套路的解题策略进行作答就会折戟沙场。教师可以尝试在大概念的统领下依据“具体—抽象—具体”的探究过程,由实际案例提炼大概念,再由大概念构建思维结构,在新的问题下实现大概念的迁移运用,让学生由记住专家结论向形成专家思维转变。

【关键词】大概念;小说阅读教学;思维迁移;训练路径

某次测试中,该卷的文学类阅读文本是张愚的小说《迟到的枪声》,其中的一题要求学生分析文中两处“雪”的描写的作用。学生对文中第一处“雪”的作用能根据文本情境以及学科知识正确作答,而对第二处“漫天的飞雪,迎来春的消息”普遍认为有“推动情节发展”的作用。学生之所以得出这样的答案,与长期以来小说阅读习惯套路化作答有关。这不禁令人反思,传统以单篇小说为主的教学模式是否存在问题?教师对小说主观题的指导是否存在不足?在进入高三前,学生已经通过教材学习了《祝福》《林教头风雪山神庙》《边城》等经典篇目,对其中环境描写的作用及其他要点已烂熟于胸,即使记不住具体的要点,也可以根据文本中环境、情节、人物、主旨各要素间的关系很快得出答案。长期以来,学生都是依照这一方式获取主观题的答案。新高考以前的小说主观题虽然也有一定的反套路设计,但学生套路化的作答方式依旧屡试不爽。随着新高考的落地,现在的试题更注重对学科素养的考查,这对传统的单篇教学,尤其是储存式的知识的传递及模式化的应试训练教学提出了挑战。

为适应这一变化,我们需要聚合小说的相关概念,让学生在阅读学习中对小说中的各要素产生真正有意义的关联。而能起到这一作用的便是大概念,也称为大观念。大概念教学的实质不以结论的得出为旨归,而在于激发学生形成专家思维,形成在真实情境中解决问题的能力。更重要的是,“大观念具有很强的迁移价值,能运用到新的情境中解决实际问题”[1],这就为碎片化的知识积累、模式化的知识迁移、浅表化的知识运用提供了一条改善的重要途径。大概念得以迁移运用的前提是凝練了专家思维与生活价值的大概念得到有效建构,其建构有三个重要进程:“借助‘问题情境’引出大概念;借助‘问题解决’深入大概念;借助‘问题移植’活化大概念。”[2]三个进程的推展与大概念的教学活动密切相关,简单来说就是让学生遵循“具体—抽象—具体”的路径对问题进行探究。

一、基于学科概念与问题情境提炼大概念

大概念不等于核心概念,需要我们根据小说涉及的核心概念及问题情境进行提炼。具体而言,大概念的提炼首先要有学科概念的意识,比如小说中对“雪”的描写与小说背景环境相关,所以大概念需要涉及环境。其次要有问题意识,一方面要考虑试题考查的环境描写的作用,一方面要考虑学生对环境描写与情节关系的理解在哪些地方出现了偏差,所以大概念需要考察环境与情节的关系。再次要有资源意识,高三学生复习和备考需要利用大概念整合学科资源,教师要重视学生已经很熟悉的教材内容,以之作为提炼大概念的资源。最后,应该基于学生的困扰以及高三复习备考的背景进行综合考虑。学生根据学习已经知道环境描写能暗示情节的发展以及推动情节发展,但没有具体的案例作为支撑。因此学生即使知道甚至熟记了答题要点,依旧无法在新的情境中进行迁移运用。大概念的生成遵循“具体—抽象—具体”的循环过程,学生从具体的案例与情境中得到“环境描写可以推动情节的发展”与“环境描写可以暗示情节的发展”这样两个整合小说核心概念关系的陈述,但是不一定能抽象地理解环境和情节的具体关系,甚至迁移到另一个具体的文本上。“不同的概念关系陈述解释的具体事实和案例的范围会有所不同,而解释力比较强的概念或概念关系陈述就是大概念。”[3]56换言之,教师要教会学生根据环境和情节这两个概念陈述提炼出解释力更强、涉及范围更广的概念关系陈述。基于环境与情节的关系实质(环境描写需要以情节的发展为依据,而情节发展一定程度依赖环境变化),根据“超越惯常理解的抽象概括”[4]的提取路径,可以得出这样的大概念:环境描写会对情节的发展产生作用。接下来教师要做的,就是与学生一起围绕大概念,依据“具体—抽象—具体”的方法,回到实际案例中,让抽象的大概念有丰富的案例和具体经验作为支撑,为学生真正实现迁移运用作准备。

二、基于单元学习促进大概念的深入内化

在未发挥大概念的“透视”与“聚合”作用前,《林教头风雪山神庙》与《祝福》两篇小说对于学生而言其间的关联是浅显的,他们很难将其中的写作技法在两个文本间灵活地加以运用,学科素养未能真正形成。基于两篇小说都有大量“雪”的描写,这为这次教学的大概念的提炼提供了基础。但是要将大概念内化为学生的学科素养与关键能力,还需要教师设计具体的情境任务来促使学生回到“具体”中。具体而言就是设计逻辑层次清晰且指向大概念的问题对文本内容进行深入的探究。

以“雪”的描写探究情节发展是《林教头风雪山神庙》教学常用的解析角度。金圣叹就多次用“草蛇灰线,伏行千里”来评价《水浒传》的行文布局。教师可以提出这样的问题:该章节中,是否存在类似的灰线指向课文最终的杀戮?学生再次细读小说,发现雪虽然“融”在字里行间,但又留下了一道道“雪线”。通过梳理“雪线”,学生逐渐明白,“雪”在文中不是可有可无的装饰,而是引发草料场杀戮的重要因素之一。文中的“雪”是作者精心布局的要素,且这些布局经得起逻辑上的推敲。对“雪”有了这样的定位,学生的探究热情就会被点燃,如同回到案发现场的侦探,经历一场身临其境的断案之旅,发现以下几条比较明显的“雪线”:

·大雪→天冷→林冲买酒热身→带酒葫芦→挑在花枪上→为杀人准备了武器

·大雪→天冷→林冲买酒热身→避开与三人的碰面→为三人烧草料场提供机会→断了林冲退路→彻底激怒林冲

·大雪→天冷→料想林冲在屋内取暖→为烧草料场提供时机→激怒林冲

·大雪→压垮草厅→林冲被迫搬到山神庙→没被烧死→为杀人提供机会

此外,文中还有几条潜伏较深,需要师生共同探究发现的“雪线”:

·大雪→用大石堵住山神庙门→在门后听到三人对话→阴谋败露→激怒林冲

·大雪→三人觉得冷→移步到山神庙避风雪→进庙未成在外谈话被林冲听到→激怒林冲

·大雪→三人被发现后行动不便→为林冲杀人提供机会→全被杀死

在梳理“雪线”的过程中,学生或多或少地感受到“雪”在文本中作为环境描写对小说情节的影响,此时教师可以进一步引导学生深入思考:小说的发展与这些“雪线”有什么关联?仔细观察、思考后学生不难发现,正因为多条“雪线”的伏行与交织才导致了最后的杀戮。此时如果教师再问“雪的作用”,学生就会自然而自然地得出“推动情节的发展”的结论。相比直接给出并记住这一结论,学生自行梳理探究能更好地理解“推动”的深刻内涵。这个“推动”强调的是“雪”作为关键因素影响了情节的展开,它不是简单的背景装饰,也不是单纯的气氛渲染,而能够直接左右事件走向,影响人物的命运。

有了《林教头风雪山神庙》的学习经验,教师可以鼓励学生以同样的思维审视《祝福》中的“雪”,探究《祝福》中环境与情节的关系。基于“雪”可以推动情节发展的认识,学生在阅读后很快就发现不能简单地以同样的方式去解析《祝福》。一是《祝福》中的“雪线”并不明晰,事件前后关联不强;二是《祝福》中大多数时候“雪”的作用是渲染气氛。比如“天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟”的描写,就是为了烘托祥林嫂死去的悲惨而做的气氛渲染,而这一描写与事件前后并无直接联系。除此之外,文中还有如“雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感得沉寂”的描写,不仅渲染了悲凉沉寂的气氛,也衬托了“我”悲愤孤寂的心情。由此可以发现,小说中的环境描写并不局限于情节的推动,还可以与小说中其他核心概念,如人物、主旨等形成联结。仔细阅读课文,文中还有一处“雪”的描写,十分简短——“微雪点点的下来了”。与别处不同的是,此处的“雪”只是轻描淡写,未能对小说的氛围起到多大作用,似乎只是不经意地提及,那么作者为什么要在此处写了这么一句呢?是否能删掉?如果依循前面习得的“推动”思维,可以推论此处的“雪”推动了情节的发展,那么“雪”在下文应该直接影响了祥林嫂的死亡,即因为天气寒冷而夺去了祥林嫂的生命。假设这个推论是正确的,那么小说要表达的“落后思想杀人”的主旨就不能得到体现,主题由深刻变得浅薄。此时学生就会带着疑问进一步探究,可以发现“雪”在此处只是祥林嫂与柳妈交谈的自然环境,对祥林嫂的死起决定作用的是两人交谈的内容,或者说是当时社会下大多数人的观念。两人的交谈让祥林嫂心中所坚守的信仰得到进一步的确认,正是这种确认使其产生了巨大心理阴影,也为祥林嫂最后彻底放弃生的欲望埋下伏笔。所以此处的“雪”看似是不经意的一笔,实则暗示后面的情节会向新的方向发展。些微的雪点并不能左右事情的发展,但读者能从天气的变化隐约感受到作者的暗示:人物的命运、情节的发展都将发生改变。

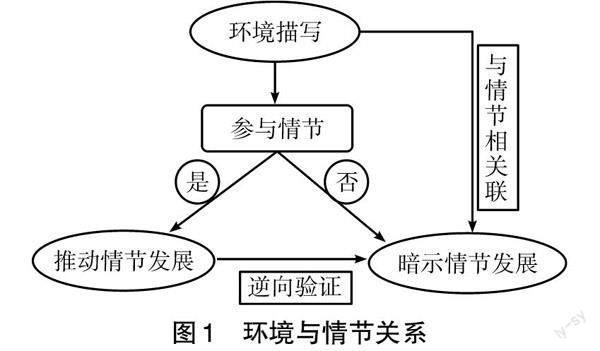

学生通过“抽象—具体”的验证,对大概念有了更具体的认识。环境描写对情节有推动和暗示两种作用,两者有着本质的区别,都是与大概念紧密相连的小概念。尝试迁移时,新旧问题之间的相似性必须很高,否则学生在面对新问题时不一定能顺利辨别究竟是推动还是暗示。而在大概念的统领下,学生能依靠附着于大概念的诸多实例以及与实例相关的探究方法形成清晰的思维结构(如图1),从而判断环境描写的真实作用。

如图1所示,当学生在脑中建立了正确的思维结构,在面对新的问题时,他们就能从参与情节与否这个关键判断环境与情节究竟是哪种关系。很多时候环境描写与烘托人物形象、暗示人物心理、呈现自然环境、映射社会环境、减缓叙事节奏相关,这些情况都会干扰学生的判断。此时学生可以假设该环境描写有推动情节发展的作用,如果最后发现得出的结论与主旨违背,或是与人物形象、心理不符,又或是与情节的因果链条相违背,但又无法否定与情节有一定的关联,就可以断定此处是暗示的作用,反之则是推动。这就是通过逆向验证的方法,在推动和暗示间进行二次判断。

三、基于真实情境的大概念的迁移与运用

“如果没有联结上位的大概念等,习得的方法、策略、要素和格式很容易被机械地使用”,大概念不等于“授人以渔”中的“渔”,因此不能将大概念简单等同于方法[3]35。因为思维惰性,学生在面对新问题时习惯套用结论或方法,不会随着情境的变化而变化,所以才要找到可以在真实情境中不断被迁移运用,且在不断运用中能提升可迁移性和适切性的大概念。大量的机械训练、题海战术只能达成“低通路迁移”,这种迁移对新任务与原任务的相似度依赖性高,一旦问题情境变得复杂,学生就难以进行有效迁移。只有对接到大概念,形成结构化陈述,内化为学生的思维结构,才能真正做到以不变应万变。思维结构形成后,即使小概念被遗忘,随着大概念在真实情境中的运用,遗忘了的小概念也会被再次激活并且更深入地被学生理解。基于对“具体”的探究,学生对大概念的认知不再是简单地记住了一个结论,而是建立在“具体”的案例以及清晰的思维图式之上,接下来再回到“具体”中迁移运用,巩固这一思维图式。回到前文学生回答错误的问题的情境中,《迟到的枪声》里第二次关于雪的描写为什么不是推动情节的发展?依照环境与情节关系的思维结构,学生初步判断可能是推动,但又不能完全确定,此时就要使用逆向思维,假设此处雪的描写推动了情节的发展:因为下雪,所以日军停止了阴谋;因为下雪,政府在谈判中取得了胜利。很显然,这样的结论与小说主旨相悖,并不合理。再结合《祝福》中雪对情节作用的思维模型不难发现,两者具有相似之处,由此可以确认这里的雪是暗示作用。

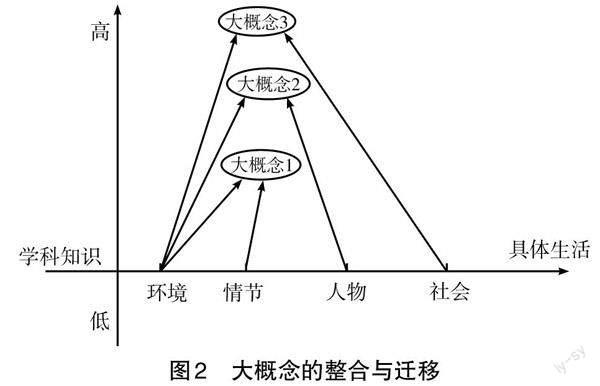

当然,对“环境描写会对情节的发展产生作用”这一大概念的迁移与运用还不应止步于此,可以放置到具体生活情境中进一步深入思考。通过对这个大概念的学习,学生掌握这样的思维方式有何意义?是否只能局限于小說的鉴赏?能不能进一步聚合环境对情节、人物的作用,以及自然环境暗示社会环境的探究,得出跨越学科的大概念?将这些因素加入思维结构中,可以得到图2的大概念整合与迁移图。如图2所示,当环境与人物联系后,参照大概念1的模式可以推出大概念2——“人是环境的产物,环境会影响人的认知,人对环境也会产生影响”。基于大概念的推论,学生可以将之迁移到2021年全国甲卷作文题。该题通过节日、歌曲、文学作品、英雄人物将中国共产党革命、建设、改革的历程向考生呈现,让他们以处在大有可为时代的青年的立场去思考“可为与有为”。这道题背景宏大,考生很难在短时间内找到一个适切的点展开写作。但是如果参考图2的大概念整合与迁移图,确定立意的难度就能得到降低,借由环境与社会的联系迁移得出大概念3:可为的时代为青年的有为提供条件,有为的青年创造可为的时代。论述好大概念3,考生可在文末联系题干再次升华:革命先辈们能在看似不可为的时代积极有为,更何况正处在大有可为时代的青年呢!如此一来,考生不但梳理了“可为”和“有为”之间的关系,使论述具有逻辑,还能将立意再次提升,极大增强了习作的竞争力。

总而言之,思维的提升需要不断整合已有大概念,从而在更高的层面上形成更具统领性的大概念。这也解释了为什么对具体生活越有解释力或迁移力的大概念越抽象。因此,要使学生脑中树立的大概念更接近专家思维的结果、更具生活价值,需要引导他们在打好基础后尝试超越学科思维,在不同方面进行迁移,进一步探寻更上位的观念,从而获得更大的生活价值。当然,大概念并非越大越有生命力,教师还需确保学生能在真实问题情境中去运用、去检验,在“具体—抽象—具体”的循环中反复验证,最后真正内化为学生的思维。

参考文献:

[1]李卫东.大观念和核心学习任务统领下的大单元设计[J].语文建设,2019(21):11-15.

[2]王强,李松林.大概念教学设计的三个框架[J].教育科学研究,2022(9):55-60.

[3]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022.

[4]李松林.以大概念为核心的整合性教学[J].课程·教材·教法,2020(10):56-61.

(责任编辑:朱晓灿)

【作者简介】杨操,一级教师,深圳市龙岗区学科中心组成员,深圳市高考先进个人,主要研究方向为作文教学。