近20年揿针疗法文献计量学分析及方法学质量评价

2023-09-14许珊珊

许珊珊,鲁 林,邢 敬

揿针是皮内针的一种,因形似揿钉(即图钉),针柄扁平,针体1~2分长(1分约为3.33 mm),故名揿钉型皮内针。皮内针法属于针灸浅刺法的一种,其历史源远流长。近代以来,日本医学家赤羽幸兵卫于1950年发明新型揿针,在我国由承淡安院士推广、传播[1-2]。现代医学理论认为揿针刺入人体可产生微电流,改变局部的电位差。其刺激信号可通过神经末梢传导,继而影响相应的神经及组织,现揿针以“安全、无痛、方便、长效”等特点广泛应用于治疗各种疾病[3]。文献计量学是以文献体系和文献计量特征为研究对象,采用数学、统计学等计量方法,研究文献信息的结构分布、数量关系、变化规律和定量管理,进而探讨科学技术某些特征和规律的一门科学[4]。本研究应用文献计量学的方法,对近20年国内外发表的体穴揿针治疗疾病的文献进行描述分析,了解揿针治疗的研究趋势,为今后的临床工作提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献检索

检索中文数据库(中国知网、万方数据库、维普数据库及中国生物医学文献数据库)、英文数据库(PubMed、Embase、Web of Science)。检索年限设置为2000年1月1日—2021年1月1日。中文检索策略(以中国知网为例):TI=(‘揿针’ +‘掀针’+‘皮内针’+‘埋针’+‘留针’′) -‘耳揿针’-‘耳穴揿针’并且 发表时间between(‘2000-01-01’,‘2021-01-01’)。英文检索策略(以PubMed为例):((((((((("intradermal needle*"[Text Word]) OR "needle* embedding"[Text Word]) OR "press* needle*"[Text Word]) OR "thumbtack needle*"[Text Word]) OR "pyonex"[Text Word]) OR "intracutaneous acupuncture"[Text Word]) OR "pi nei zhen"[Text Word]) OR "qin zhen"[Text Word]) OR "xian zhen"[Text Word]) OR "subcutaneous needle*"[Text Word] AND (("2000/01/01"[PDat] : "2021/01/01"[PDat]))。

1.2 文献筛选

纳入标准:1)内容为运用揿针、皮内针治疗的期刊文献、会议文献、学位论文等;2)体穴埋入揿针;3)针长≤5 mm,垂直刺入;4)中英文文献。排除标准:1)重复文献;2)系统评价、综述、文献分析、操作规范类;3)动物实验。由2名研究者按照纳入与排除标准独立筛选文献,并交叉核对。

1.3 数据提取

通过Excel软件建立文献数据库,对筛选出的文献进行归类分析。提取文献外部特征:发表年份、期刊来源及类型、研究区域和机构分布、研究类型、作者、合著人数、基金资助情况、被引量等内容。提取文献内部特征:治疗病种、证型、合并疗法、样本量、伦理审查、方法学质量等内容。

1.4 统计学方法

利用Excel 2010软件建立统计数据库,对提取的指标内容进行分析,采用描述性分析,定性资料用频数、百分比(%)表示。

2 结果

2.1 文献检索结果

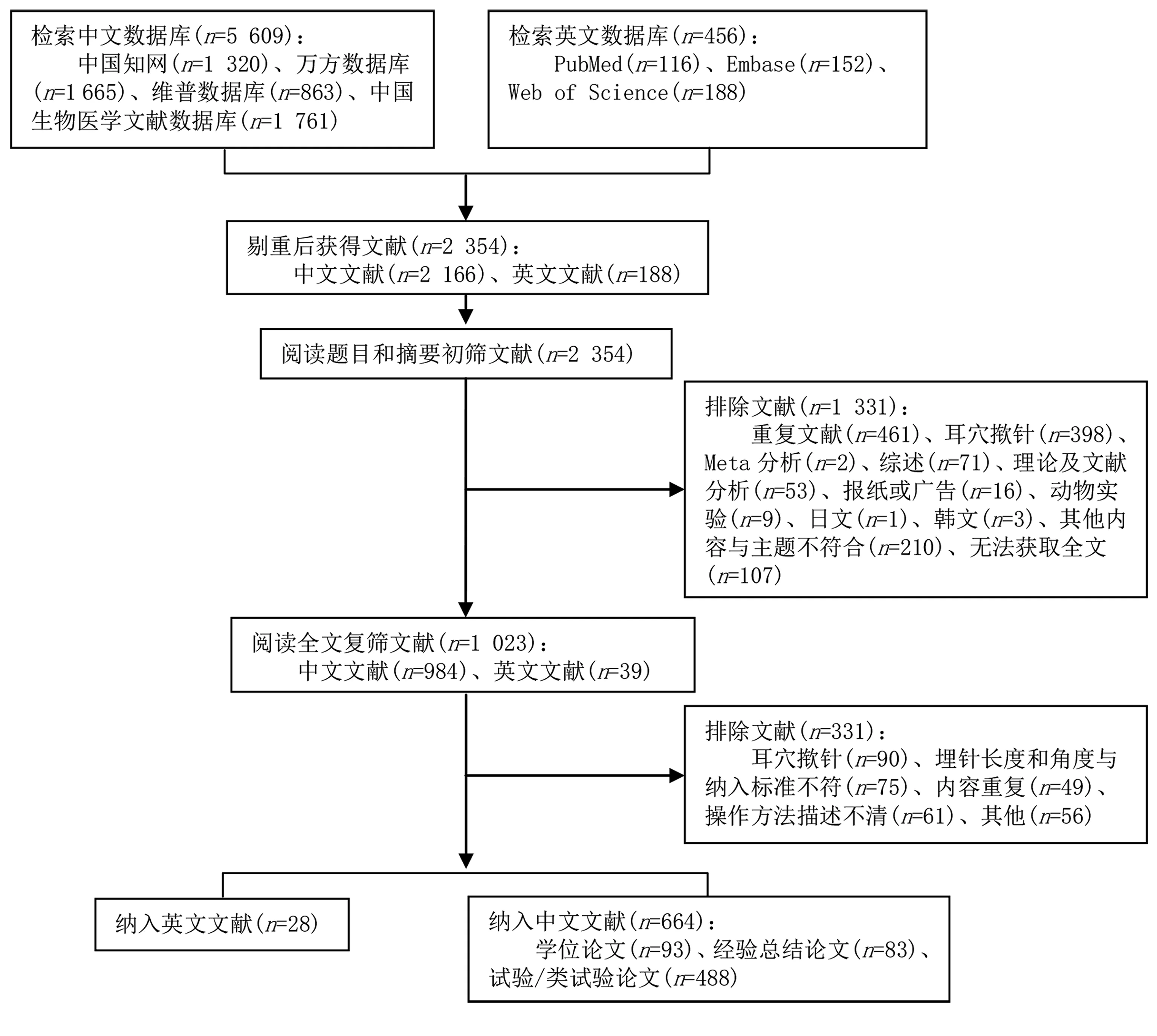

最终纳入文献692篇,文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 英文文献分析

28篇英文文献作者国别分布:中国21篇(75%),日本4篇(14.29%),韩国、泰国、土耳其各1篇(3.57%)。研究病种涵盖痛症(带状疱疹后遗神经痛、偏头痛、腰背痛等)、心理疾病、眼部疾病、脑卒中后恢复、消化系统、骨科疾病。来源期刊分布见表1。

表1 2000—2020年揿针疗法相关英文文献来源期刊发文情况(n=28)

2.3 中文文献分析

2.3.1 学位论文分析

2.3.1.1 发表年度分析

检索出揿针疗法相关学位论文93篇,最早刊发于2007年,2016年学位论文年度发表量呈短暂的高峰(13篇),后有所下降。至2020年,揿针疗法相关学位论文年度发表量达历史最高(41篇)。

2.3.1.2 发表机构分布

发表揿针疗法相关学位论文的高校有24所,表2列出了发文量排名前6位高校。其中以针灸推拿专业的揿针疗法相关论文最多,达47篇(50.54%);护理学硕士论文3篇(3.23%)。

表2 2000—2020年揿针疗法相关学位论文发文量排名前6位高校(n=93)

2.3.1.3 研究领域及病种分布

揿针疗法相关学位论文中研究最多的领域为神经科、耳鼻喉科、眼科、骨伤科、妇科,分别占24.73%、15.05%、11.83%、10.75%和10.75%。病种分布:失眠10篇(10.75%),鼻炎8篇(8.60%),视疲劳5篇(5.38%),痛经、带状疱疹、膝骨关节炎、面神经麻痹各4篇(4.30%),鼻鼽3篇(3.23%)。

2.3.2 试验类文献年度发文趋势分析

中文文献中经验介绍类文献83篇,试验类文献488篇,主要治疗病种除上述领域外,还有用于室上性心律失常、麦粒肿、儿童抽动症、黄褐斑等领域。图2显示的是试验类文献近20年发文趋势,自2015年之后揿针疗法相关试验类文献发文量逐年增多,2019年及以后年发文量超过百篇。

图2 2000—2020年揿针疗法相关试验性研究年度发文量趋势图

2.3.3 发表期刊分布

除学位论文外,共571篇文献,其中期刊论文552篇,会议论文19篇。共涉及189种期刊,其中核心期刊211篇(38.22%)。发文量排名前6位期刊见表3。

2.3.4 作者所在地区分布

作者所在地区涵盖全国29个省/市,发文量排名前6位省/市见表4。开展揿针疗法研究的392所医疗机构中,中医医院184所,占46.94%。

表4 2000—2020年揿针疗法相关研究发文量排名前6位省/市(n=571)

2.3.5 文献作者分析

文献的第一作者519人,署名作者1 667人,以第一作者发表揿针疗法相关论文4篇的2人(0.39%),3篇的6人(1.15%),2篇的33人(6.36%)。第一作者中护理行业109人,占21.00%。

合著情况分析:合著率指一段时间内某学科领域或关于某一主题合著论文的数目与论文总数之比,合作度是指篇均作者人数[6]。合作度与合著率既能够反映出研究课题的相互渗透、交叉程度,又能够反映出研究成果的质量高低[7]。本次研究合著率为69.88%,合作度为2.92,最多的合作者为11人。

2.3.6 基金分布与伦理审查分析

获得基金支持的揿针疗法相关研究共154项,占26.97%;其中获得国家自然科学基金项目资助的研究16项,省部级基金项目资助的研究37项,市局级基金项目资助的研究69项。其中106项研究通过了伦理审查,占18.56%。

2.3.7 文献引用及被引情况分析

引文数最多的文献64篇,引文数≤5条的文献199篇,引文数>25条的文献22篇;其中229篇(40.11%)引用了英文文献。被引频次0~25次不等,被引频次>20次的文献7篇,被引频次0次的文献317篇。

2.3.8 文献研究对象及内容分析

研究病种常见的有脑卒中、失眠、面肌痉挛、带状疱疹、膝骨关节炎、遗尿、高血压、眩晕、肩周炎、眼病等。86篇(15.06%)文献进行了中医辨证,常见证型有心脾两虚、肺脾气虚、气虚血瘀、肝阳上亢、阴虚火旺、肝郁脾虚证等。337篇(59.02%)文献合并使用了其他中医疗法。研究样本量最多900例,样本量<60例的文献137篇,样本量≥200例的文献16篇。

2.3.9 文献质量评价

以澳大利亚Joanna Briggs循证卫生保健中心(Joanna Briggs Institute,JBI)提出的护理研究质量评价体系[8]对488篇试验性研究进行评价,结果见表5。

表5 2000—2020年揿针疗法相关试验性研究的文献质量评价(n=488)

3 讨论

3.1 文献发表年份分析

2000—2014年揿针疗法相关研究的发文量处于低水平,2016年以后发展迅速,可能与2012年日本清铃揿针在国内注册登记,并于随后的几年在全国各大医院全面推广应用有关。发文量变化趋势提示我国揿针疗法临床应用越来越广泛,日益受到关注。

3.2 文献地域分析

由表4可看出,发文量居前列的省/市为江苏省、浙江省、四川省、北京市和广东省;研究地域分布显示了地域经济水平的高低与论文发表数量和质量之间存在着一定的相关性,可能与经济发达地区科研投入、基金支持力度大等相关。王多云等[9]的研究发现,科研投入虽然具有一定的滞后性,但是可以反过来为经济增长带来贡献。因此,科教强省、强院也迫切需要大力投入高质量的医学临床研究。

3.3 文献发文机构分析

由表2可看出,开展揿针疗法研究居前列的高校有成都中医药大学、北京中医药大学、广州中医药大学、黑龙江中医药大学、辽宁中医药大学和南京中医药大学,院校结合共同开展研究较为常见。除了中医院外,西医院(44.39%)和社区医院(3.83%)也在积极开展中医揿针疗法研究。表明西医院已经关注到中医诊疗在缓解临床症状中的优势,越来越多的医疗机构尝试采用中西医结合的方式服务病人。

3.4 文献作者分析

作者是期刊论文的重要外部特征之一,其研究能力、合作程度在一定程度上决定了期刊论文的质量。本研究发文量2篇及以上的作者为核心作者,共有核心作者41人,核心作者最多发文量为4篇,提示持续从事揿针疗法研究的作者不多。科研合作可间接判断论文研究的深度和广度。本研究合著率为69.88%,合作度为2.92,接近于自然科学期刊的合著率指标(70%)和中国科技期刊引证报告统计的合作度指标(3.43)[10],表明本研究领域的合作度尚可。然而,考虑到部分期刊论文作者贡献的揭示程度和透明度低,因此经计算得出的合著率与真实临床科研合作开展情况的相符程度还有待进一步考量[11]。从作者所处行业来看,作者以医生为主,护士占21.00%,揿针疗法的操作者身份和科研工作开展尚无明确的执业区分,有待进一步的规范出台以明确操作者资质。

3.5 文献发表质量分析

从文献的研究类型来看,学位论文占13.44%,经验类论文占11.99%,试验类文献占比最多,表明临床医护人员更倾向于采用试验研究进行疗效验证。有基金资助的论文往往指明一个领域内的科研新动向,代表着较高的科研水准。本研究中,26.97%的论文接受了基金资助,其中国家自然科学基金项目资助率2.80%,18.56%的研究项目通过了伦理审查,且揿针疗法研究的SCI论文数量呈上升趋势[12-13],预示着中医揿针疗法的研究和临床应用有着广阔的发展前景。当然揿针疗法相关研究也存在一定的不足,例如文献质量总体参差不齐,如随机分组的研究占48.16%,对研究对象实施了盲法的仅占3.08%,对结果测评者实施了盲法的仅占1.64%,对分组者采用了分配隐藏的仅占2.46%,仅10.45%的研究描述了失访对象,被引频次0次的文献占55.52%,表明除个别研究质量较高外,大多数研究文献的质量仍有待提高。Kim等[14-15]的盲法研究设计,可为今后的揿针研究提供借鉴。

3.6 文献内容分析

从研究对象来看,揿针疗法的适用范围很广,毫针针刺所及之处皆可使用揿针。应用揿针疗法的研究最常见的病种是脑卒中后遗症、失眠[16]、面肌痉挛/面神经麻痹、带状疱疹、膝骨关节炎、各型眼病等,可能与揿针属于浅刺法有关,较适用于颜面部、头部、关节、皮肤等表浅部位的病症。然而,作为中医诊疗措施之一,进行辨证论治选穴的研究仅占15.06%,说明揿针在使用过程中的中医规范化操作还可以更加细化,流程还需进一步规范。此外,59.02%的文献在揿针疗法基础上合并了其他中西医诊疗措施,如艾灸、耳穴压豆等。虽然从病人获益角度来说,联合应用可能较单一疗法效果更好,但是从科学研究角度,期待更多大样本、更严谨的科研设计以验证单用揿针治疗[17]的效果。

综上所述,本文筛选了近20年来各类使用揿针治疗疾病的文献,从发文年度、地域、作者、病种分布等角度进行了归纳总结,提示本研究领域日益受到医护人员重视。但在研究数量骤增的情况下,仍需注重采用科学的研究设计、合适的效果评价方法开展系列科学研究,为病人的中医诊疗技术开展提供循证依据。本研究排除了耳穴揿针,且排除了长度大于5 mm的横刺皮下埋针技术,尚不能完全概括揿针领域的应用现状;同时日本对揿针的应用较早[18],本研究排除了日文、韩文文献,在证据全面检索上有一定局限性。在今后的揿针疗法研究中,还可以更多进行揿针的作用机制研究[19],揿针与毫针、电针等[20-21]疗效对比研究,探讨揿针在新型冠状病毒感染后遗症治疗中[22]的应用,及深入思考如何解决语言差异导致的信息获取不全,更好地促进国际交流。