人本视角下济南老商埠区慢行交通优化研究

2023-09-04刘舒悦李卓然山东建筑大学山东济南250101

刘舒悦,李卓然 (山东建筑大学,山东 济南 250101)

随着人们出行活动的多样化和对生活品质、生活环境要求的提升,人们对交通出行的安全性与舒适性给予了更多的关注。慢行交通以其方便、舒适等优点,在交通出行中具有极其重要的地位。慢行交通概念首次出现于2002年《上海市城市交通白皮书》中:慢行交通是依靠人力的交通方式,主要是指步行和自行车,适合短距离出行,并为机动方式提供接驳服务。[1]慢行交通系统鼓励居民采用步行、自行车、公交车等慢速出行方式,以缓解机动车快速增加所带来的交通拥堵、出行安全、环境污染等问题。由“车本位”的发展模式改进为“以人为本”的发展理念,能够提高以步行和自行车为主的慢行交通在交通体系中的地位,从而创造绿色、低碳、安全、可持续的出行方式。

1 济南老商埠区交通现状解读与分析

1.1 商埠区概况

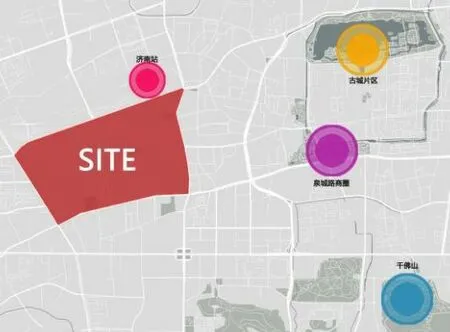

研究范围为济南市老商埠片区,以“一园十二坊”为核心,向外延伸,北至经一路,南至经七路,东至纬二路,西至纬十二路,东西长约2.1公里,南北宽约1.2公里,面积约2.6平方公里,跨越市中、天桥、槐荫三个区。老商埠区位于济南老城区,北邻济南站,东临大明湖、泉城路商圈,地理位置优越(见图1)。老商埠区用地以商住混合为主体,文化娱乐、休闲旅游、小型办公等多种功能并存,是具有浓厚近代济南建筑和文化特色的历史城区。

图1 老商埠区位图

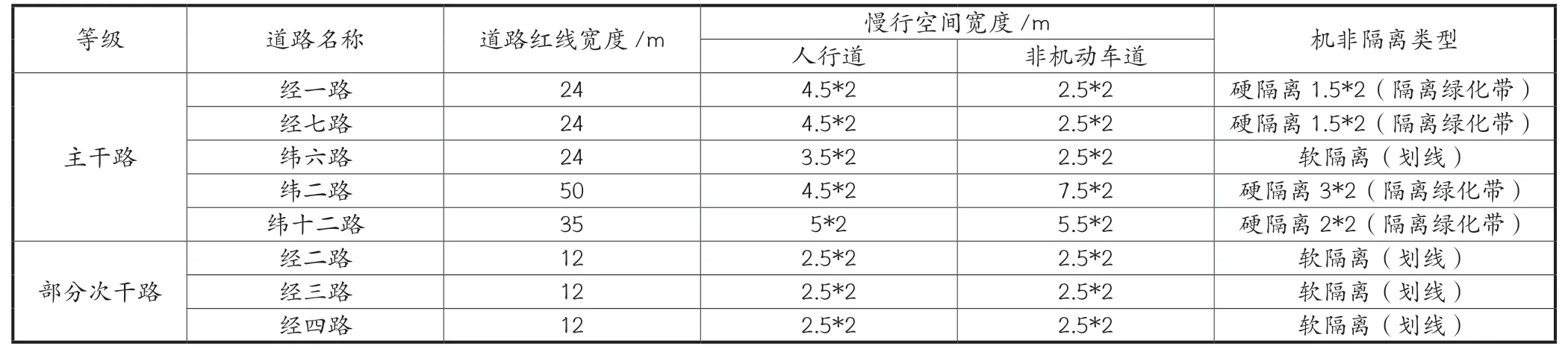

老商埠区内的道路规划是按照经纬来设计的,经路与纬路将其划分成小网格路网格局,这种布局是西方近代商业城市常用的一种规划手法,便于功能分区[2]。地块内主要包括5条主干道,即经一路、经七路、纬二路、纬六路、纬十二路,其中纬二路为城市快速路;次干道包括经二路、经三路、小纬六路等,以及若干条支路(见图2)。

图2 道路交通现状图

1.2 商埠区慢行交通现状

作为济南的老城区,老商埠片区至今保留着众多历史建筑,记载着济南开埠100多年的历史。老商埠区通常既是居民聚集区,又是商业、文化、经济集中区,居民出行强度高,交通拥堵问题较为严重。随着时代的变迁,机动车数量剧增,然而老商埠区没有规划停车空间,路边停车现象普遍,占用了人行道、非机动车道以及居民公共活动空间,极大地干扰了居民的生活环境。慢行交通一般以步行和自行车两种出行方式为载体,承担着居民短距离的出行需求。但由于机动化出行对路权的绝对占有,使得慢行交通规划意愿与实际出行体验相差较大。

1.2.1 步行交通系统

近年来,老商埠区虽然历史文化底蕴深厚,但是缺乏与之相匹配的便捷的步行系统,这种不完善造成了居民步行交通的不便,城市公共空间活力与吸引力逐渐下降,传统的多样化居民活动被机动交通分隔,加之周边西市场、商埠区、泉城路商圈等商业中心崛起,导致人群聚集难以实现[3]。

1.2.2 非机动车交通系统

老商埠区内道路均设置了非机动车道,但大部分道路未设置机非分隔设施。主干道经一路、经七路、纬二路、纬六路、纬十二路均为绿化带硬隔离,次干道多为栏杆硬隔离,少数为划线软隔离(见表1)。部分次干道如经三路、经四路非机动车道被路边停车占用,导致非机动车与机动车混行,不但阻碍了机动车行驶,而且威胁了非机动车驾驶人员的生命安全。

表1 地块道路断面一览表

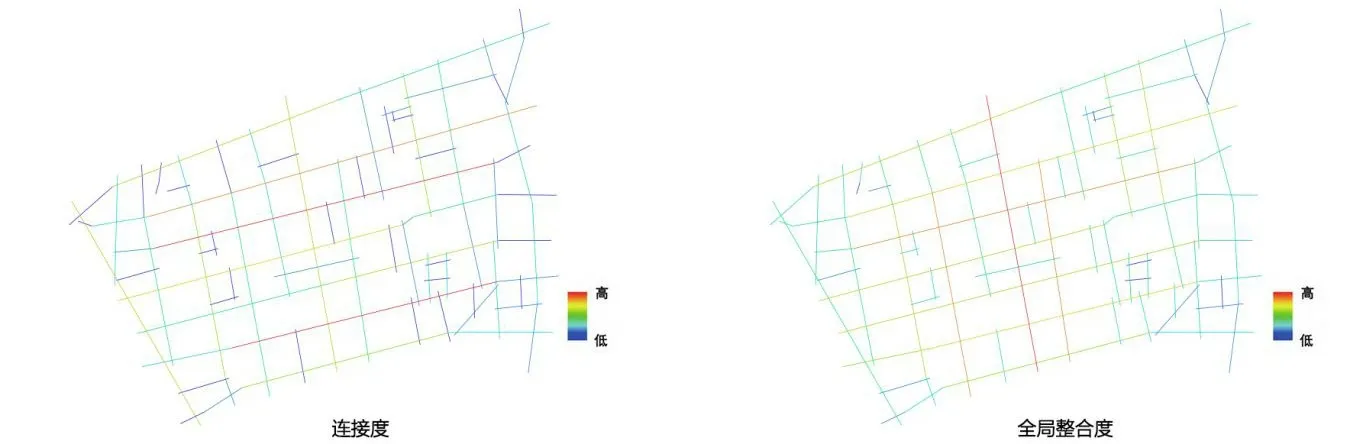

1.2.3 空间句法分析

根据实地调研和卫星地图对商埠区道路空间进行梳理,将道路简化,形成轴线模型,将其导入Depthmap软件中,对商埠区内部道路进行分析。整合度表示空间系统中某一元素与其他元素之间的聚集或离散程度,整合度越高,表示更容易到达该空间,即便捷程度越高。通过对老商埠区连接度、全局整合度进行分析,得到如图3的结果,研究范围内道路可达性整体分布不均匀。东西向的经二路、经六路连接度较高,东西向的纬六路、南北向的经三路全局整合度较高。上述几条道路空间较为开阔且位于老商埠区较为中间的位置,人流量较大,与其他道路的连接度较高。[4]

图3 商埠区空间句法分析相关图示

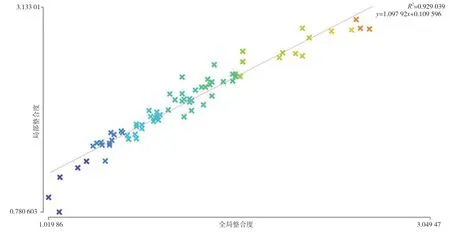

协同度分析是对全局整合度和局部整合度进行相关性分析,体现了由局部空间感知整体空间的能力,即道路的可识别性。0.4<协同度<0.7表示相关性较高,协同度>0.7表示相关性极高。[5]由图4可知,老商埠区协同度为0.9,具有极高的可识别性,且各个元素集中分布在拟合线两侧,表明老商埠区有一个较强的区域核心。由实地调研可知,融汇济南老商埠作为该区域的核心,人流量较大,形成了一个区域的集聚疏散空间。

图4 协同度分析

1.3 老商埠区交通设施现状

1.3.1 非机动车停放设施

老商埠区内的非机动车大多停放在路边,停放点散布在道路两侧的人行道上,商业设施附近设置有少量非机动车集中停放区。中山公园、老商埠区、西市场、嘉华购物广场等人流集中处设置有非机动车集中停放点。非机动车停放区域占据了人行道大半的宽度,且仍有许多非机动车停放在沿街商铺店门口,使得原本就不宽的人行道只能容纳一人通行,严重降低了行人步行体验感。

部分路段如纬三路、小纬二路等存在机动车停车占用非机动车道的现象,给非机动车使用者带来了不便。当前老商埠区周边有三处大型停车场,分别为嘉华停车场、槐荫广场停车场、融汇停车场,在一定程度上缓解了老商埠区内部的机动车交通压力。

1.3.2 人行道

通过实地调研发现,老商埠区存在汽车占道停车、自行车或电动车骑上人行道、铺装不平整导致步行舒适度差、街道步行不安全等问题。同时,老商埠区还存在沿街门面房占道经营、人行道设计过窄、人行道不连续、电线杆等挤占步行空间等问题,导致步行空间狭小。如经三路是老商埠区极具代表性的一条道路,分布有多处老建筑如皇宫照相馆、小广寒电影院旧址等。经三路的人行道宽度约2米,但由于树池就占据了将近1米的宽度,再加上非机动车乱停乱放占用人行道,导致留给行人的道路空间所剩无几,极大地降低了行人的步行出行体验。

1.4 问题总结

1.4.1 步行系统存在的主要问题

大部分路段人行道被机动车、非机动车停车占用,导致步行空间的连续性差,行人步行安全得不到保障;次干路人行道宽度过窄,且存在电线杆、树池、沿街商铺占用人行道,挤占步行空间,使得原本就不富余的步行宽度更加拥挤,行人步行体验受到影响。

1.4.2 非机动车交通存在的问题非机动车停放区域较少,且不固定,大多分布在主干道商业设施附近;次干道设置的停放区域较少,导致非机动车占用人行道空间,破坏了行人的出行体验。此外,机动车与非机动车隔离设施不完善,给非机动车使用者带来安全隐患。

1.4.3 缺乏展现老商埠区历史文化建筑特色的慢行路线无论是步行系统还是非机动车交通系统都没有较为完整连续的特色慢行路线,导致游客参观商埠区内历史文化景点时的游览路线混乱;慢行交通与其他交通方式的衔接不合理,公交站点附近缺少非机动车停车区域。

1.4.4 老商埠区人流量、路网密度较大,道路宽度较窄

不同交通方式之间存在着大量交通冲突,主要体现为:行人与车流的冲突;车辆在路边停靠时与非机动车道上车辆的冲突;机动车与非机动车占用人行道停放与行人之间的冲突;机动车侵占非机动车道行驶的冲突。

2 济南老商埠区慢行交通优化措施

城市慢行交通在城市综合交通中占据着重要的地位,随着城市规模的扩大,“以人为本,步行优先”的理念成改善变通的首要考虑因素,通过设计合理的慢行路线,改造升级慢行系统功能、串联文化特色区域、建立更合理的慢行系统,让更多人选择步行、自行车作为主要出行方式。

2.1 构建慢行网络体系

2.1.1 步行网络构建

根据老商埠区内的人流量和重要节点的分布,将商埠区步行网络分为商业步行网络和历史风貌步行网络(见图5)。

图5 慢行系统网络图

老商埠区内近现代的代表性历史建筑如民生银行旧址、张采丞故居、小广寒电影院主要分布在片区东部,因此步行网络大多集中于此。结合“一园十二坊”传统风貌区保护规划,串联商埠片区近现代重要史迹及代表性建筑,形成一条历史风貌步行网络,便于游客参观游览老城区内的历史文化建筑,充分展现济南老城区的历史文化内涵。

串联大观园—融汇老商埠—西市场商圈,形成一条独具老济南风貌特色的商业步行网络。满足老城区内居民日常购物、休闲需求的同时,向北通往火车站,向南通往和谐商圈、向西通往西市场商圈、向东通往泉城路商圈,起到分散人流与车流的作用,减轻了商业设施附近的机动车交通压力。

步行网络不但要串联老商埠区内的历史文化节点和商业节点,还要与公交站点、自行车停车场、机动车停车场等做好衔接。步行网络可以通过特色的路面铺装、街道家具、信息标识等起到易识别的作用。增加步行网络中的特色空间节点,提升步行乐趣,打造富有老城特色的步行街区。

2.1.2 非机动车网络构建

通过对非机动车现状进行分析,并结合老商埠区内不同人群对非机动车的需求情况,规划非机动车网络为日常性非机动车道网和游憩性非机动车道网(见图5)。

日常性非机动车道网主要服务于通勤、上学的本地居民,在早晚高峰时期,这类人对交通的需求量较大,所以此类非机动车网络应满足连续、通畅、安全等需求,其次还需连接老城区内商圈、广场、公园绿地,以满足居民日常生活、休闲娱乐的需求。

游憩性非机动车道网主要服务于有日常休闲需求的居民和外来的游客。游憩性非机动车网络可与公共自行车系统相结合,将老商埠区内的旅游资源串联起来的同时,减少游客穿越居住区内部道路的里程。综合分析老城区人流量的分布情况,合理布置公共自行车停放点,可以为居民和游客营造舒适、安全、良好的骑行环境。

2.2 完善慢行设施

首先增设非机动车停放点,减少占用宽度过窄路段人行道停放非机动车的现象。在重点商圈、广场、公园等人流量较大的地点增设非机动车停放区,同时对违规停放的非机动车辆进行整治清理。此外,还应该定期对道路实施维护管理,定期对路面进行检查维护整修,保持非机动车道路面平整畅通。

其次优化路权分配,在道路宽度允许的路段设置非机动车专用道,并且要在非机动车道与机动车道之间设置隔离设施,如栏杆、绿化带等。对于道路条件不允许的路段,可以在道路材质、颜色上区分机动车道与非机动车道,以解决经二路、经三路等路段机动车路边停车占用非机动车道的现象。在公交站点、商业设施、公共服务设施周边设置专用自行车停车场,提高慢行出行的便捷程度,以此引导市民采用“自行车+步行”的出行方式。

2.3 加强慢行交通与公共交通结合

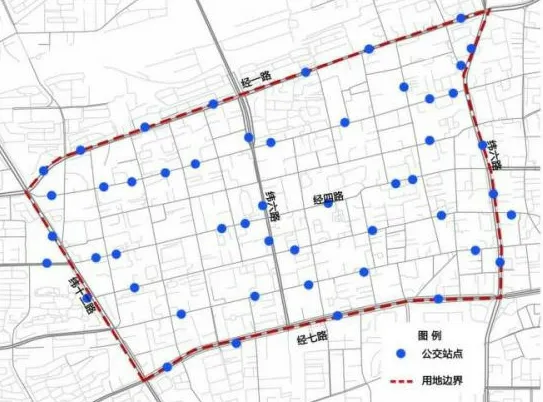

应该注重慢行交通与公共交通的换乘衔接,将“公共交通+步行、自行车”作为主要的交通模式,引导机动车合理适度发展。[4]在老商埠片区内部结合公交站点,合理布置非机动车停放点,完善步行活动空间,加强公共交通对市民的吸引力,形成“慢行交通+公共交通”的完整空间体系。同时在商埠区外部建设公共停车场,对需要进入老商埠区的部分车辆起到截流的作用。如图6所示。

图6 公交站点分布规划图

3 济南老商埠区慢行交通建设实施的必要性

老商埠区是济南的老城区,是十分重要的城市历史文化形象展示窗口,但由于老商埠区的空间结构和区位特点,内部交通空间尺度相对狭小,已经不适应现代交通的发展形势,并且混乱的交通环境会对老城区城市历史风貌造成一定程度的影响[6]。

优化机动车交通的同时,更要大力发展慢行交通。老商埠内的居民出行距离一般较短,因此在老商埠区内非常适合发展步行和自行车等慢行交通,而且慢行交通低碳、环保、安全、健康的特点也符合以人为本的发展理念,是一种十分适合老商埠区的交通方式。大力发展慢行交通能够有效缓解老商埠区内交通拥堵、交通环境差等问题,在提升城市活力的同时也起到了疏解各种交通问题的作用。

4 结 语

慢行交通是体现以人为本理念的重要交通方式。老商埠区既是重要的文化保护区域,也是居民生活休闲的活动区域,对此,在疏解内部交通的同时也要保护和提升历史城区活力。本文以慢行交通为切入点,综合分析了济南老城区慢行交通系统存在的问题,并提出了济南商埠片区慢行交通改善优化的对策,形成适用于济南老商埠区的慢行交通系统。