氟唑菌酰羟胺在番茄中的消解及短期膳食风险评估

2023-09-03王富芸刘凤娇朱宇珂

王富芸, 刘凤娇, 马 成, 朱宇珂, 李 莉*,

(1.山西农业大学 植物保护学院 农业有害生物综合治理山西省重点实验室,太原 030031;2.中国科学院动物研究所农业虫害鼠害综合治理国家重点实验室,北京 100101)

氟唑菌酰羟胺 (pydiflumetofen) 是由先正达公司研发、作用于琥珀酸脱氢酶 (succinate dehydrogenase, SDHI) 的一种新吡啶酰胺类杀菌剂[1],其作用机制是通过干扰呼吸链复合体II 来阻碍能量合成,从而抑制病原体的生长达到杀菌目的[2]。氟唑菌酰羟胺具有广谱、内吸、高效等杀菌特性,可用于防治由链格孢菌、镰刀菌等多种病原菌引起的病害,对小麦赤霉病[3]、番茄灰霉病[4]、灰叶斑病[5]和油菜菌核病等[6]病害具有较好的防治效果。目前,已在我国小麦、油菜、花生、草莓、葡萄、番茄等[6]作物上登记使用。其施用后对生态系统、人类、牲畜等具有潜在风险[7],因此需对其进行严格检测,以评估其对人类及环境的潜在健康风险。

目前,美国、日本、国际食品法典委员会(CAC)、韩国和澳大利亚等国家及组织已制定了氟唑菌酰羟胺在番茄中的最大残留限量(MRL),分别为0.6[8]、0.6[9]、0.5[10]、2.0[11]和0.7 mg/kg[12],我国尚未制定相关MRL。有关氟唑菌酰羟胺的残留检测方法主要有分散固相萃取/分散液液微萃取-高效液相色谱法[13]、固相萃取-高效液相色谱法[14]以及基于QuEChERS 前处理和液相色谱-串联质谱法[15-18]等分析方法,膳食风险评估的研究报道主要集中在西瓜[7,13-14]、大豆[19]、小麦[20]、香蕉[21]等作物上,尚未见其在番茄上的研究报道。

本研究分别开展了在露地和大棚两种种植模式下氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留消解田间试验,建立了采用超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)检测氟唑菌酰羟胺残留量的分析方法,并基于该方法,结合全球环境监测系统/食品污染监测与评估规划(WHO GEMS/Food)公布的我国居民膳食结构进行了短期膳食风险评估,旨在为科学制定氟唑菌酰羟胺在番茄上的MRL 标准提供科学合理建议,同时为氟唑菌酰羟胺在番茄上的安全及科学使用提供数据基础。

1 材料与方法

1.1 试验仪器与药剂

Waters ACQUITY UPLC H-Class/Xevo TQD超高效液相色谱-串联质谱联用仪,美国Waters 公司;SC-3612 台式离心机,安徽中科中佳科学仪器有限公司;KQ-600 超声波清洗器,昆山超声仪器有限公司;HM294 均质机,福斯华(北京)科贸有限公司;CK2000 高通量组织研磨仪,Thmorgan;MTV-100 涡旋震荡混合仪,杭州奥盛仪器有限公司;Pico 17 高速离心机,Thermos Scientific 公司。

氟唑菌酰羟胺标准品及18%氟唑菌酰羟胺 •苯醚甲环唑悬浮剂,均由先正达公司提供;色谱纯的乙腈和甲酸,美国Fisher Chemical 公司和上海安谱试验科技有限公司;分析纯氯化钠,北京市通广精细化工公司;N-丙基乙二胺(PSA),Agela 公司。

1.2 田间试验

依据NY/T 788—2018《农作物农药残留试验准则》[22]于2018 年分别在北京顺义(39.56N,116.20E)、海南屯昌(19.36N, 110.10E)、山东济南(36.55N, 116.75E)、内蒙古呼和浩特市(40.48N,114.41E)、山西长治(36.20N, 113.12E)、北京通州(39.92N, 116.65E)、河南济源(35.04N, 112.35E)、安徽宿州(33.63N, 116.98E)、浙江杭州(30.16N,120.12E)、湖北武汉(30.60N, 114.30E)、贵州贵阳(26.65N, 106.63E)和广西南宁(22.48N, 108.22E)12 地开展18%氟唑菌酰羟胺 • 苯醚甲环唑悬浮剂在番茄上的规范残留田间试验,其中北京顺义、海南、内蒙、山西、贵州、广西6 地开展露地试验,山东、北京通州、河南、安徽、浙江、湖北开展大棚试验。田间试验各设计一个处理小区和对照小区,小区面积为50 m2,小区间设隔离带。按推荐制剂量900 mL/hm2(有效成分180 g a.i./hm2)于番茄发病初期施药3 次,施药间隔为7 d。

最终残留试验:处理小区分别于末次施药后5 d 和7 d 采样,对照小区于末次施药后5 d 采样。

残留消解试验:分别于北京顺义、海南两地开展露地消解试验,于山东开展大棚消解试验。采样时间间隔分别为0(2h)、3、5、7、10 和14 d,对照小区于末次施药后0 d (2 h)采样。

样品采集:随机从不少于12 株番茄植株上至少采集24 个生长正常、成熟、无病害的番茄果实,至少2 kg,去除果柄和萼片,四分法缩分后,各取不少于300 g 样品于 -20 ℃条件下保存,待测。

1.3 分析方法

1.3.1 仪器条件

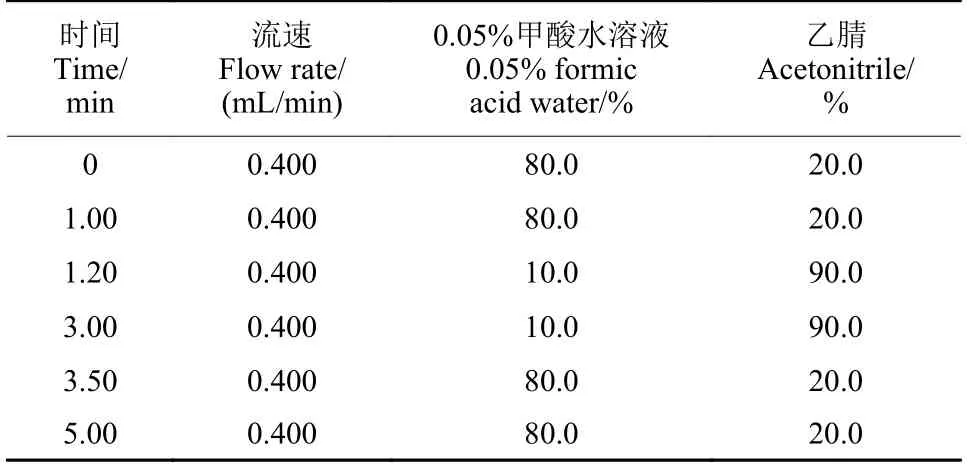

1.3.1.1 UPLC-MS/MS 条件 色谱条件:ACQUITY UPLC® BEH C18色谱柱(100 mm × 2.1 mm,1.7 μm),进样量3 μL;柱温25 ℃;流动相A 相为体积分数0.05%甲酸水溶液;B 相为乙腈;梯度洗脱条件见表1。

表1 梯度洗脱条件Table 1 Gradient elution conditions

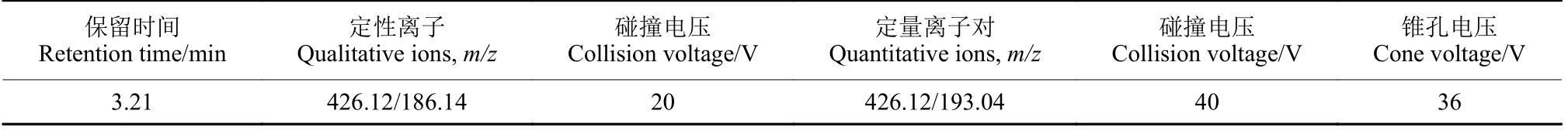

质谱条件:电喷雾离子源ESI+;正离子扫描,毛细管电压3.0 kV;离子源温度150 ℃;脱溶剂温度300 ℃;脱溶剂气流量650 L/h;氟唑菌酰羟胺其余质谱参数见表2。

表2 氟唑菌酰羟胺质谱参数Table 2 MS parameters of pydiflumetofen

1.3.2 样品前处理 称取番茄样品10 g 于50 mL离心管中,准确加入10 mL 乙腈后剧烈振荡1 min混匀,加入6 g 氯化钠,涡旋1 min。于3000 r/min下离心5 min。取上清液1.5 mL 至装有50 mg PSA的离心管中,涡旋振荡5 min,在10 000 r/min 下离心2 min,过0.22 μm 有机滤膜后移取上清液至进样小瓶,待UPLC-MS/MS 检测。

1.4 标准溶液的配制与标准曲线的绘制

称取25.6 mg 氟唑菌酰羟胺标准品于25 mL容量瓶中,用乙腈溶解并定容,配制成质量浓度为1022.9 mg/L 的氟唑菌酰羟胺母液。使用乙腈或番茄空白基质提取液将母液逐级稀释,配制成质量浓度分别为0.010、0.020、0.050、0.10、0.20、0.50、1.0、2.0 mg/L 系列标准工作溶液。于上述色谱/质谱条件下测定,以目标农药标准溶液质量浓度为横坐标、监测色谱峰面积为纵坐标绘制标准曲线。

1.5 添加回收试验

在番茄空白样品中设置4 个添加水平,分别为0.010、0.10、0.50 和1.0 mg/kg,每个水平重复5 次。按1.3 节方法进行前处理和分析测定,计算氟唑菌酰羟胺的添加回收率及相对标准偏差(RSD)。

1.6 基质效应

将上述基质匹配及溶剂标准溶液进行UPLCMS/MS 测定。根据氟唑菌酰羟胺在两种标准溶液中的峰面积获得的线性方程,按公式(1)计算得到基质效应 (ME)。

式中:Sm和Ss分别指基质匹配标准曲线和溶剂标准曲线的斜率。

当ME ≤ -50%或 > 50%时为强基质效应,ME = - 50% ~ -20%或20% ~ 50%时为中等基质效应,ME = -20% ~ 20%时为弱基质效应[23]。

1.7 消解动态曲线

氟唑菌酰羟胺在番茄中的降解按照一级动力学方程进行拟合并计算半衰期,拟合及计算半衰期公式见(2)、(3)。

式中:Ct为施药后第t天的农药残留量,mg/kg;t为施药后间隔时间,d;C0为原始沉积量,mg/kg;K为消解系数,t1/2为半衰期,即农药残留消解50%的时间,d。

1.8 短期膳食暴露风险评估

本研究采用联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)农药残留联席会议 (JMPR) 规定的评估方法依据情形2a (即初级产品可食部分单位重量Ue 小于大份额膳食消费量) 进行短期膳食暴露风险评估,计算公式如下[24]:

式中:NESTI 表示国家短期膳食摄入量,mg/kg bw;Ue表示单个样品(番茄)可食部分重量,kg;v指变异因子,LP 指番茄的大份额膳食消费量,kg;HR 为农产品可食部分农药的最高残留量,mg/kg;bw 表示中国不同消费者的平均体重,kg;% ARfD 为短期膳食暴露风险商,以NESTI占ARfD 的百分比表示,ARfD 表示急性参考剂量,mg/kg bw。

当% ARfD > 100%时,表示存在短期膳食暴露风险,数值越大,风险越大;当% ARfD ≤100%时,表示短期膳食暴露风险可以接受。

2 结果与讨论

2.1 方法有效性评价

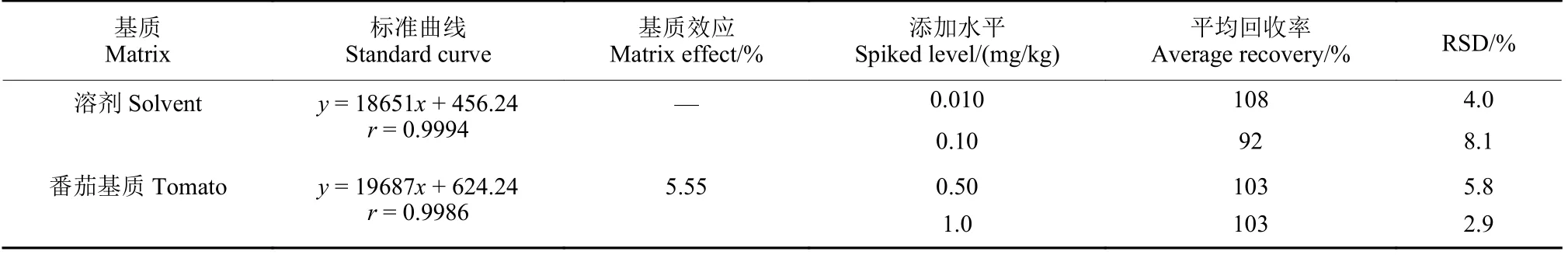

依据NY/T 788—2018《农作物中农药残留试验准则》[22]相关要求对残留分析方法进行评价,测定结果见表3。在0.010~2.0 mg/L 范围内,氟唑菌酰羟胺的质量浓度与其峰面积间线性关系良好,r> 0.99。根据1.6 节的方法进行基质效应评价,结果表明,其在番茄基质中为弱基质效应,但为保证测定结果的准确性,试验时应采用基质标准溶液进行定量分析。在0.010、0.10、0.50 和1.0 mg/kg 4 个添加水平下,氟唑菌酰羟胺在番茄基质中的平均回收率在92%~108%之间,RSD 在2.9%~8.1%范围内,定量限为0.010 mg/kg。所建立分析方法的正确度、精密度和定量限等均符合农药残留试验准则要求[22]。

表3 氟唑菌酰羟胺在番茄中的添加回收率及相对标准偏差 (n = 5)Table 3 The recoveries and RSD of pydiflumetofen in tomato (n = 5)

2.2 残留消解试验结果

将氟唑菌酰羟胺在北京、海南和山东3 地番茄中的消解数据进行拟合。结果表明,氟唑菌酰羟胺在3 地番茄中的消解动态均符合一级动力学方程(表4),半衰期分别为11.4、11.4 和7.1 d,原始沉积量分别为0.076、0.086 和0.15 mg/kg,14 d 时,3 地的消解率分别达到63%、64%和84%。

表4 氟唑菌酰羟胺在番茄中的消解参数Table 4 Dissipation parameters for pydiflumetofen in tomato

农药在作物中的消解受环境条件(如:光照、温度、湿度等)以及作物种类、农药种类、栽培方式等多种因素的影响[25]。本研究结果表明,氟唑菌酰羟胺在山东大棚栽培条件下的消解半衰期短于其在北京和海南的试验结果,这可能是由于试验期间山东平均气温 (29.5 ℃) 高于北京 (26 ℃) 和海南 (24 ℃) 所致。农药降解速率与温度呈正相关,这与孙瑞卿等[26]、Yang 等[27]的研究结果一致。有研究表明,氟唑菌酰羟胺在西瓜、大豆、小麦和香蕉中的半衰期分别为2.1~3.4 d[7]、3.6~5.7 d[19]、5.8~5.7 d[20]和16.9 d[21],表明农药消解与作物种类有关。

2.3 最终残留试验结果

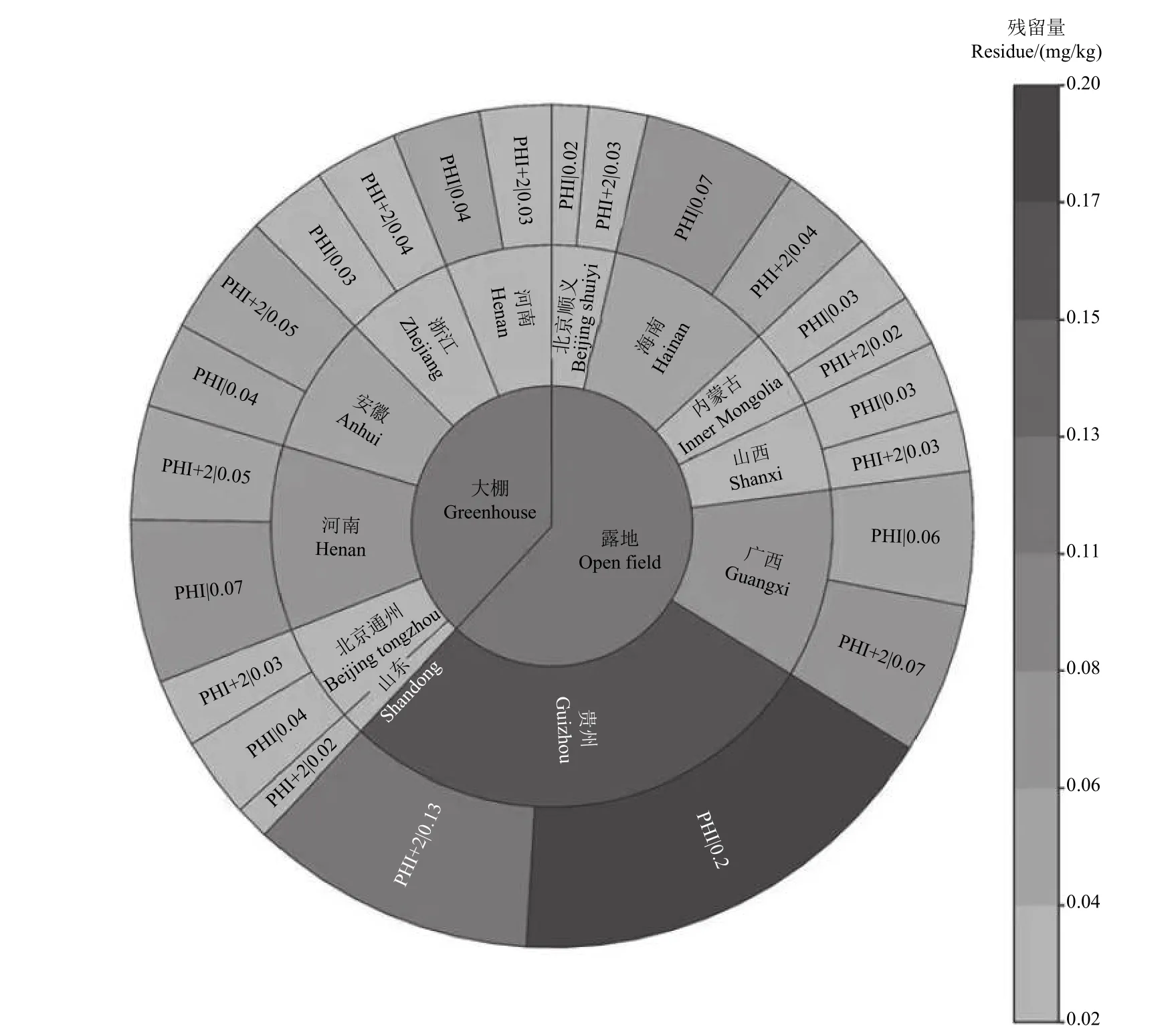

2018 年,氟唑菌酰羟胺在中国12 地开展的大棚和露地两种栽培模式下的番茄中的最终残留试验结果见表5 和图1。如表5 所示,氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留量均随着采收间隔期的延长而降低,采收间隔期为5 d 时,在露地和大棚种植模式下,氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留量分别在0.016~0.22 mg/kg 和 < 0.010~0.091 mg/kg 之间,均未超过美国、日本和CAC 等国家或组织制定MRL值[8-9]。

图1 氟唑菌酰羟胺在中国12 地番茄中的最终残留量Fig.1 Terminal residues of pydiflumetofen in tomato at 12 locations in China

表5 在露地和大棚栽培模式下氟唑菌酰羟胺在番茄中的最终残留量Table 5 The terminal residues of pydiflumetofen in tomato in open field and greenhouse planting modes

由图1 可以看出:大棚种植模式下氟唑菌酰羟胺的最高残留量显著低于露地,其中贵州的残留量最高。卢琦等[28]对露地和大棚蕹菜中吡虫啉的残留量研究发现,露地残留量低于大棚。马成等[29]研究了氟氯氰菊酯在露地和大棚油麦菜以及Zhang 等[30]研究了吡虫啉和氯虫苯甲酰胺在露地和大棚芹菜上的残留,结果同样显示露地残留量低于大棚。这可能是由于露地条件下施药易受雨水、风等外力作用,使药液产生了挥发或飘移,减少了其在作物上的沉积。相对露地,大棚环境较封闭,空气流通少,农药易沉积在作物表面,加之光照较露地弱,不利于农药降解,致使农药残留量高于露地[31]。张忠祥等[32]研究发现,阿维菌素、百菌清等农药在露地种植模式下西瓜中的残留量高于大棚,可能与植株光合作用强弱有关;Fan 等[33]研究结果表明,噁霜灵在露地条件下的残留量高于大棚,可能是由于大棚条件下黄瓜生长速度较快,生长稀释作用大所致。

2.4 短期膳食暴露风险评估

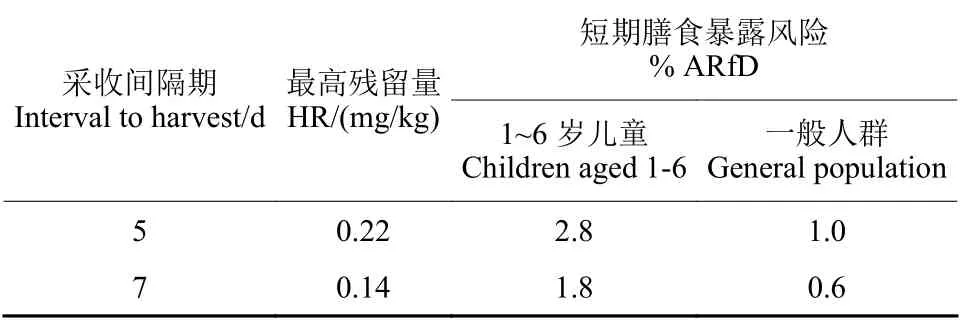

通过查询JMPR 报告,氟唑菌酰羟胺的急性参考剂量(ARfD)为0.3 mg/kg bw[34],结合WHO GEMS/Food 公布的数据[35],我国1~6 岁儿童的番茄LP 为0.2638 kg,一般人群( > 1 岁的人群)的番茄LP 为0.3768 kg,1~6 岁儿童的平均体重为16.14 kg,一般人群平均体重为53.23 kg,Ue为0.18 kg,v为3。结合本研究中规范残留试验获得的氟唑菌酰羟胺的最高残留量,参照1.8 节公式计算氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留对中国不同消费人群的短期膳食暴露风险,结果见表6。

表6 氟唑菌酰羟胺在番茄中的短期膳食暴露风险评估结果Table 6 The results of short-term dietary exposure risk assessment of pydiflumetofen in tomato

由表6 可知,氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留对我国不同消费人群的短期膳食暴露风险在0.6%~2.8%之间。1~6 岁儿童风险较一般人群高,但其短期膳食暴露风险均小于100%,表明氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留不会对我国1~6 岁儿童及一般人群造成不可接受的风险。本文获取的数据相对有限,对其短期膳食暴露风险评估方法存在一定的不确定性因素,且评估只针对未加工番茄农药残留进行风险评估,对其加工后的产品还有待进一步研究。使用1~6 岁儿童替代低龄儿童的膳食风险评估结果,可能会过高估计低龄儿童的膳食风险。因此,建议我国相关部门应尽快完善我国各年龄段膳食暴露风险评估方法及数据,针对不同年龄段的人群做出准确科学的膳食风险评估。

3 结论

本研究基于UPLC-MS/MS 所建立的氟唑菌酰羟胺在番茄中的残留分析方法灵敏度、正确度、精密度等均符合农药残留试验准则要求;规范残留田间试验结果表明,无论是在露地还是大棚种植模式下,氟唑菌酰羟胺的消解均符合一级动力学,半衰期分别为7.1~11.4 d,降解速率不同可能与试验期间各地温度有关。最终残留试验结果表明,采收间隔期为5 d 时,在两种种植场景下,番茄中的残留量均低于美国、日本和CAC 等国家或组织的MRL 值。短期膳食暴露风险评估结果表明,氟唑菌酰羟胺在番茄中残留量对我国1~6 岁儿童及一般人群风险分别在1.8%~2.8%和0.6%~1.0%之间,均小于100%,表明在推荐的施药剂量、次数和采收间隔期下,其残留所造成的短期风险处于可接受水平,但1~6 岁儿童风险高于一般人群,因此建议我国相关部门在制定最大残留限量值及进行风险评估工作时应多关注低龄儿童膳食安全。