扬州清曲“五大宫调”琵琶伴奏研究

2023-07-21祝远

■祝远

扬州清曲,牌子曲代表曲种之一,其音乐体制结构属于曲牌体,包含曲牌丰富被誉为“明清俗曲”活化石,已列入“国家非物质文化遗产”名录。“五大宫调”亦称“五大宫曲”,流布于江苏中、北部及山东南部一带,主要由【软平】【叠落】【鹂调】【南调】【波扬】等曲牌构成。该曲调群以扬州清曲为主要生存曲种之一,具有唱腔与伴奏相互交融的艺术特点。在“五大宫调”曲牌音乐中,伴奏作为不可或缺的一部分,与唱腔共同构成曲牌整体。而琵琶作为“五大宫调”曲牌主要伴奏乐器。因其“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点,形成了清雅流畅的琵琶伴奏风格,展现出琵琶在清曲音乐伴奏中独特的艺术价值。

目前,学界对“五大宫调”曲牌的研究主要集中于唱腔方面,而对伴奏方面的研究相对缺失。因此,本文将以扬州清曲“五大宫调”曲牌中的琵琶伴奏为例,对琵琶伴奏在该曲种中的历史沿革、共性特征等方面进行梳理,并着重将常用伴奏特点归纳为“衬”“垫”“和”“送”四种予以详细阐释。

一、扬州清曲琵琶伴奏历史沿革

长久以来,琵琶作为主要伴奏乐器,一直伴随着清曲艺术的发展。关于扬州清曲中的乐器及伴奏,清人李斗《扬州画舫录》卷十一中有载:“小唱以琵琶、弦子、月琴、檀板合动而歌……”极为生动地描述了当时艺人的伴奏场面,由此得知,琵琶在当时的扬州地方曲艺音乐中已作为主要伴奏乐器得以运用。扬州清曲传承人聂峰先生在《浅谈扬州清曲的乐器及伴奏》一文中也曾有述:“在近六百年的传唱过程中,曾用于清曲伴奏的乐器有萧、笛、月琴、檀板、琵琶、二胡、四胡、瓦碟、三弦、扬琴、坠子、酒杯……”。据此也得知,在清曲近百年的传唱过程中,琵琶作为伴奏乐器始终得以沿用。直至当下,清曲在伴奏乐器的使用方面虽有交替更新,但部分乐器仍得以保留。以当代演绎过程中的实际使用情况来看,多是单档(一人)、双档(2 人)或是多档小型乐队(3~9 人)的伴奏表现形式。因琵琶的伴奏特点充分适应了曲种需求,从而作为扬州清曲主要伴奏乐器被广泛使用。

众所周知,地理环境对于地方文化的发展具有重要的影响作用。扬州地区所属境内长江与运河的贯通,带动了交通的便捷、经济的繁荣。随之而来的是城镇中市民阶层的兴起,基于市民社群“市井”生活的时代背景,有力地促进了各类艺术形式的产生与发展。扬州清曲作为“市井”文艺,过去闹市的茶馆、酒肆、书场多为艺人表演的主要活动场所。受表演环境影响,扬州清曲的表演形式普遍为坐唱。通常情况下,艺人既是演唱者,也是伴奏者。在实际表演中,他们多表现为以自拉自唱、自弹自唱为主。故在清曲诸多伴奏乐器中,常以琵琶、四胡、二胡等丝弦乐配合演唱使用。就乐器自身特点来看,琵琶音色清丽、柔美,四根弦按“sol do re sol”五度关系定弦。它的定弦综合了“正弓”“背弓”,即四胡和二胡之弦音。它的音阶有“四相十三品”“六相十三品”,能弹出所有的半音,在具体的运用中可衬可垫、可和可送,以与唱腔之间形成默契配合。就琵琶伴奏的实际表现来看,结合不同的伴奏技法、特点,融合优美的唱腔旋律,对演唱进行支持和烘托,从而使得唱腔更加富有魅力。对表演中感情的延续和升华、曲辞的传情与达意、气氛的营造与渲染等方面,都起到了十分重要的帮衬作用。因而在清曲诸多丝弦乐伴奏中,琵琶又占据着核心地位。

二、扬州清曲“五大宫调”中的琵琶伴奏特点探究

清曲界有句行话叫作“七分家伙(乐器),三分唱”,以此来凸显伴奏在表演艺术中的重要性。扬州清曲传承人聂峰先生在《浅谈扬州清曲的乐器及伴奏》一文中曾有述:“迎、让、保、送,快而不乱、慢而不断,轻重有别、高低有度……”以此来形容清曲在伴奏艺术方面的程式特点。

随着曲艺音乐的日益丰富和创新,曲牌音乐在不同曲种中的流变传唱,曲牌在保持自身基本旋律框架的基础上,会根据曲种的唱词、语言要求及表现内容进行一些调整,由此在伴奏方面也呈现出异彩纷呈的特点。对于扬州清曲中的琵琶伴奏,在“五大宫调”曲牌中存在哪些伴奏特点,笔者曾有幸于2020 年至2021年期间,对扬州清曲第五代传承人厉智娟进行多次跟访。根据上述“迎、让、保、送……”的伴奏特点,反复分析与记录琵琶伴奏在“五大宫调”曲牌演绎中的具体表现,且与传承人进行多次探讨交流后,对有关清曲“五大宫调”中的琵琶伴奏特点,总结、凝练有“衬”“垫”“和”“送”四字诀。如下将选择“五大宫调”曲牌中的琵琶伴奏为例,围绕上述几点进行具体分析。

(一)“衬”

“衬”是指在唱腔旋律骨干音之外加入一些变奏手法的花音,为演唱进行“衬腔”使用。在唱腔行进过程中,琵琶伴奏多运用低音、高音、同音旋律或多种音型的加花变奏方式来衬接演唱,以达到修饰丰富唱腔、使唱腔与伴奏旋律整体流畅、协调的实际效用。“衬”时常在唱腔行进过程中或曲中过门处出现,同时“衬”的伴奏特点亦可起到“提醒”演唱或弥补唱腔的效用。如:

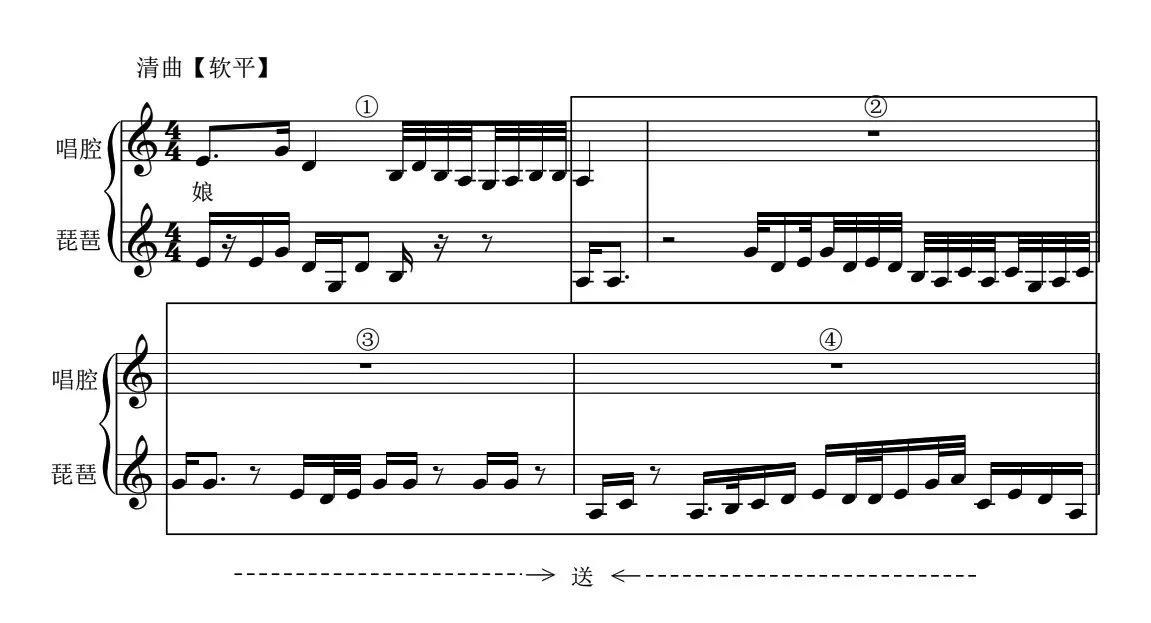

谱例1扬州清曲《孟丽君》【软平】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

此段琵琶伴奏围绕唱腔核音基础上,“衬”的伴奏特点使用尤为明显。具体分析如下:

此段第①腔节处“与”字唱腔旋律较为简短,整小节一板三眼的行腔范围内,伴有两小节休止处理。此处伴奏变化极为丰富,围绕唱腔旋律之上,先以模仿形式跟进,再做加花修饰,以一系列十六、三十二分平行音符做快速流动处理,以“衬”唱腔休止之不足。至第②腔节,此时伴奏多表现为绕腔而行,在唱腔第二拍(sol)音及尾部第四拍(mi)音基础之上,伴奏旋律有明显增音扩展处理,以润饰原唱腔单音旋律。至第③腔节,唱腔第一、二乐拍前半部分以休止处理,做短暂气口,伴奏再次以快速的流动旋律予以补足。值得注意的是,此处伴奏旋律的尾音与唱腔旋律的首音同为(sol)音,较为自然地呈现“鱼咬尾”式衔接特点。至第三、四乐拍,伴奏旋律以低八度音型“衬”接方式,与唱腔再做完美融合处理。

经分析,此段琵琶伴奏繁而不乱、相衬有度,既达到了修饰唱腔之目的,也体现了清曲琵琶以“衬”为主的伴奏特点。又如。

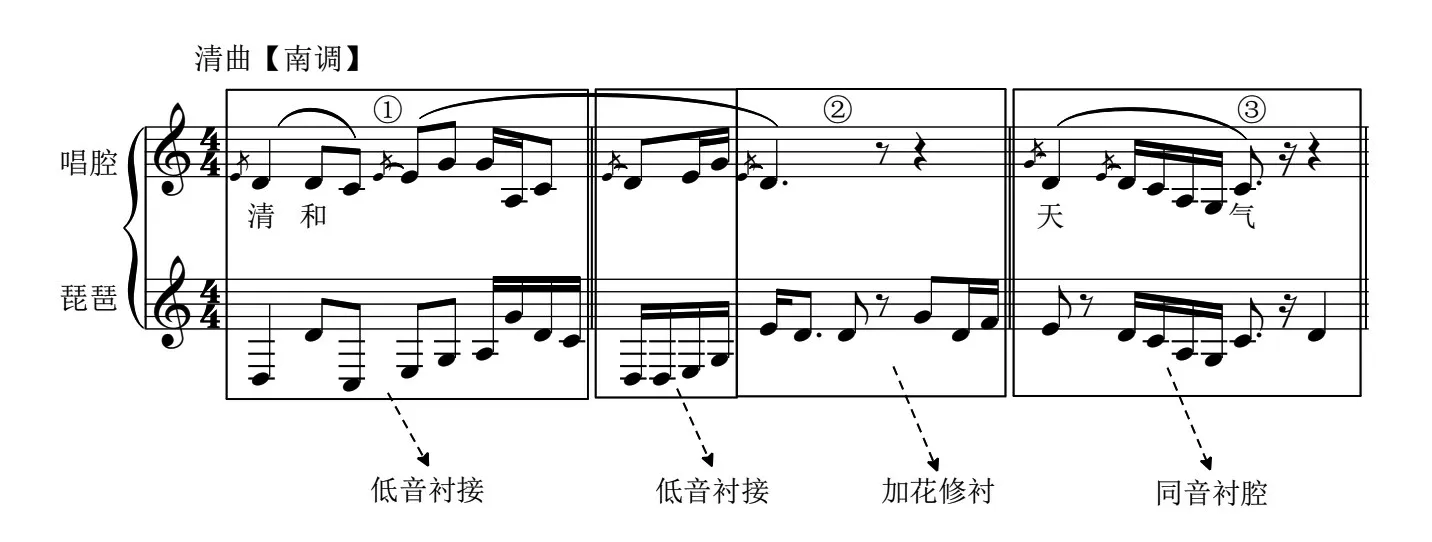

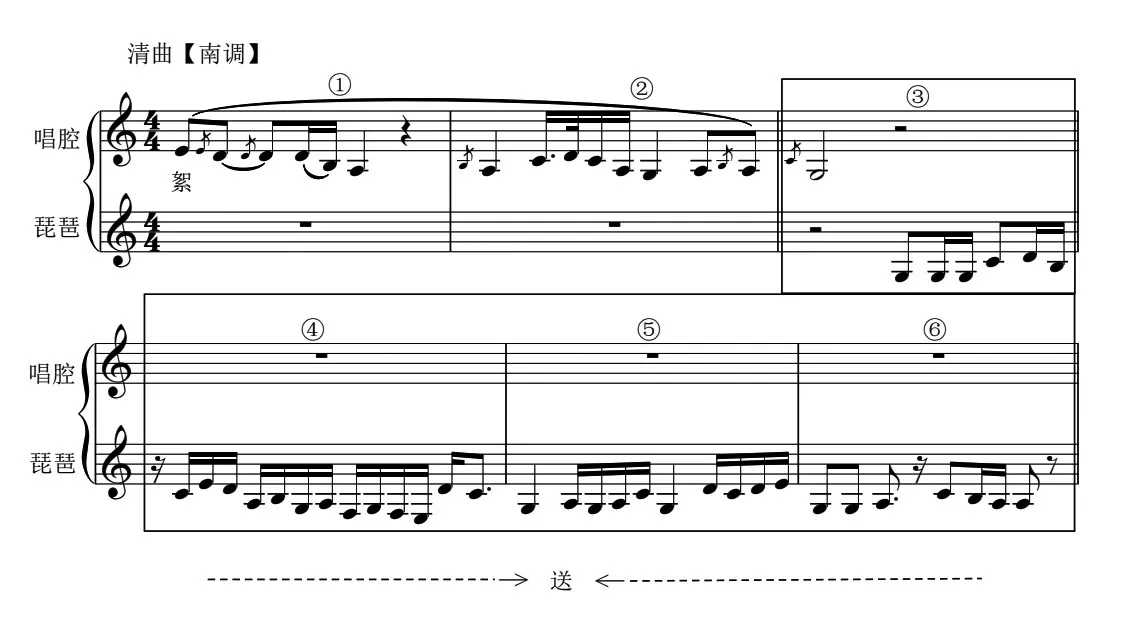

谱例2扬州清曲《清和天气人初倦》【南调】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

谱例2

此段唱腔旋律抒情婉转,琵琶伴奏依腔而行,伴奏行进过程中“衬”的伴奏特点使用明显。具体分析如下:

此段行腔具有一字多腔特点,以(re do la)三音为核心音列贯穿乐节,乐句中“和”“天”等字伴有较长拖腔运用,伴奏音型呈规整“衬”腔特点。第①腔节,伴奏旋律紧随唱腔变化而来,依原腔型低八度音旋律,做低音衬接处理。至第②腔节行腔休止处,伴奏旋律伴而不停,依原唱腔旋律,做行腔基础上的即兴加花修“衬”,以“衬”唱腔空拍,从而自然引入下句。第③腔节,唱伴音型整体相似,伴奏以同音方式“衬”腔处理。此处再次体现琵琶伴奏以“衬”为主,与唱腔相融的伴奏特点。

经分析得知,此段唱腔与伴奏之间衔接紧密,伴奏多以低音、同音旋律做“衬”腔处理,较好地呈现了清曲琵琶以“衬”为主的伴奏特点。

(二)“垫”

“垫”是指在唱腔行进过程中,琵琶伴奏多做一些简短、即兴性的补充增饰,以迎合唱腔,达到连接修饰效果。“垫”的伴奏特点主要表现为音量轻、不压唱,随腔而行。“垫”时常出现在唱腔句逗间,以简洁的单音、双音形式做连接性的短时值旋律垫充,从而使得唱腔与伴奏自然相连。如:

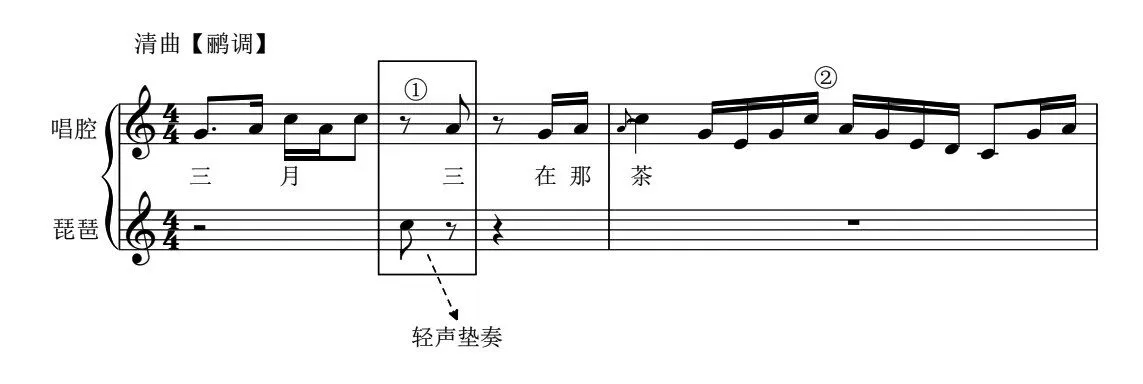

谱例3扬州清曲《你允许我三月三》【鹂调】:李仁珍演唱:杨珺记谱

谱例3

此段突出以唱为主,琵琶伴奏以轻声“垫”奏方式,做随腔伴奏处理。具体分析如下:

此段第①腔节,唱腔较为平稳,旋律以(sol la do)二、三度音程叠置环绕进行。至第三乐汇处,此时的琵琶伴奏采取以繁就简形式,以单音的即兴“垫”奏与唱腔做相互连接处理。值得注意的是,这里的唱腔前休止处,与伴奏后休止处恰好形成互补之势,且唱腔(la)音与伴奏(do)音,呈小三度协和音效,以迎合此乐句整体行腔色彩。

经分析,此段行腔表现为上、下行平稳级进特点,琵琶伴奏以迎合唱腔之势、做随腔“垫”奏处理,整体较好地呈现出唱腔与伴奏间的自然衔接效果。又如:

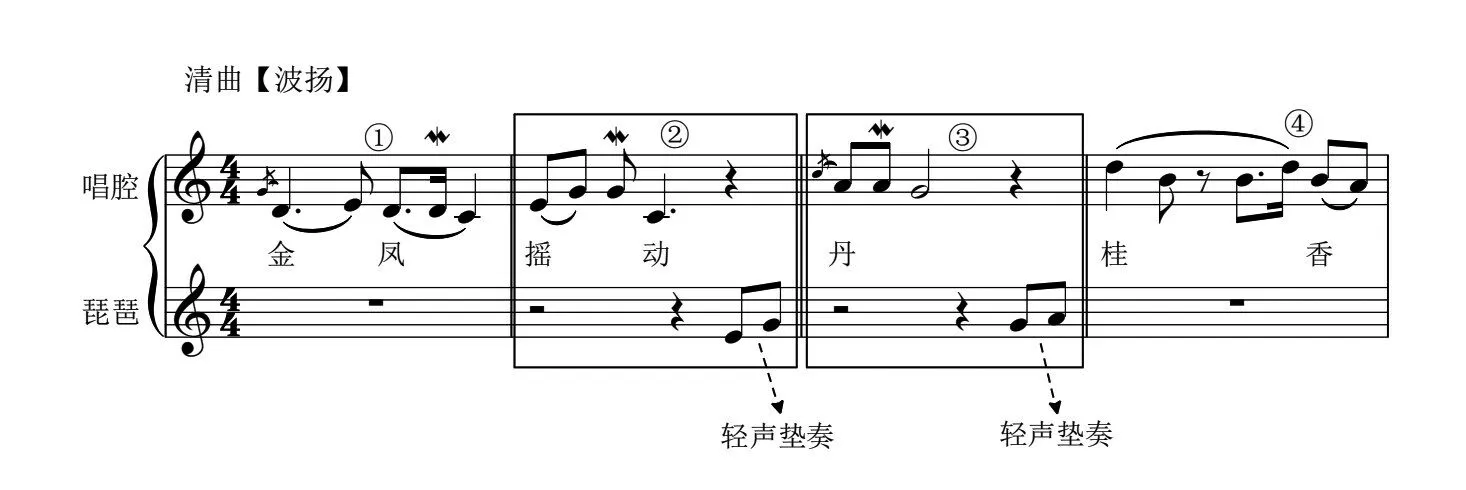

谱例4扬州清曲《一轮明月》【波扬】:李仁珍演唱:杨珺记谱

谱例4

此段琵琶伴奏多表现为以轻声“垫”奏方式做随腔伴奏处理。具体分析如下:

此段①②腔节,唱腔旋律呈先上后下行流动特点,至第②腔节行腔休止处,唱腔旋律以(mi sol do)下行处理,伴奏旋律同以(mi sol)二音承递唱腔做垫充修饰,以迎合此乐节整体行腔色彩。至第③腔节,唱腔以(la sol)长音旋律延续进行,至尾乐汇休止处,伴奏再以(sol la)反向方式,做轻声“垫”奏迎合,以形成前后相为呼应之感,达到连接修饰效果。

经分析得知,此段整体表现为唱繁伴简特点,腔节间的琵琶伴奏多以轻声“垫”奏方式,迎合唱腔做连接修饰,再次体现了清曲琵琶以“垫”为主的伴奏特点。

(三)“和”

“和”是指依据唱腔主旋律,琵琶伴奏以同类音型或在此基础上产生的变化音型做随腔应“和”处理,以产生“和”谐音效,配合演唱进行。同时,伴奏人员应巧妙发挥乐器自身特点,以器代腔、以音代词,起到修饰、保护唱腔效用。如:

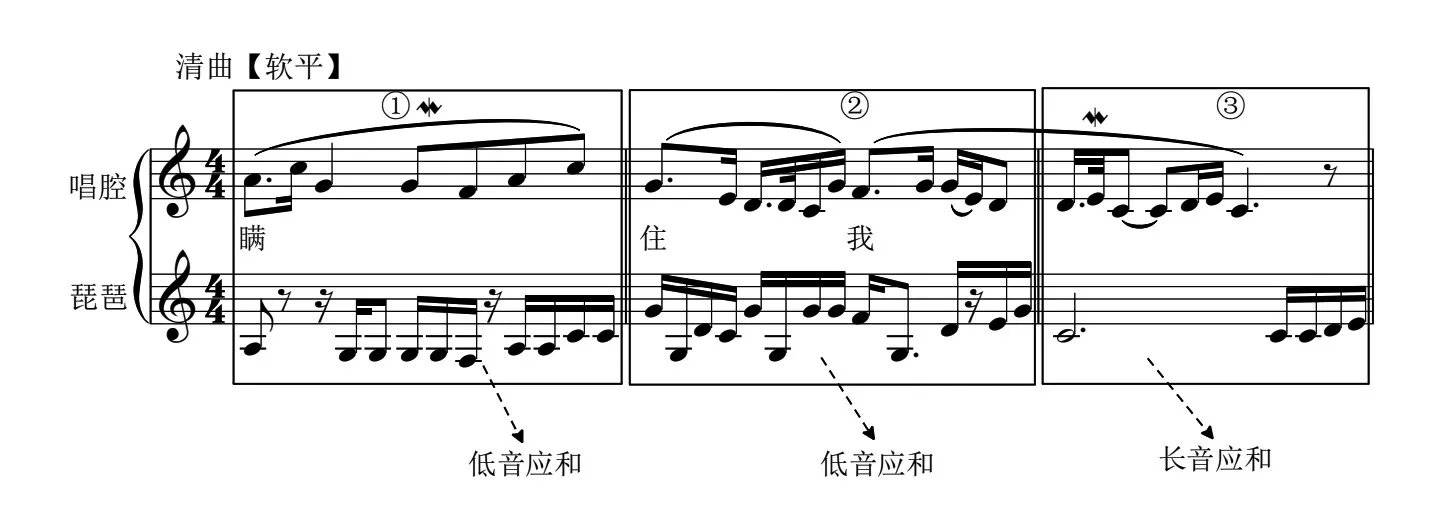

谱例5扬州清曲《孟丽君》【软平】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

谱例5

此段伴奏多依唱腔低八度音做“和”腔处理,“和”的伴奏特点使用明显。具体分析如下:

此段第①腔节,唱腔与伴奏之间呈明显八度应“和”特点,基于唱腔旋律,伴奏以保留其主音(sol la do)基础之上,做低八度音型变奏处理。至第②腔节,同依唱腔主音(sol)音旋律之上,伴奏采取低八度音形式做加花扩充变奏,随腔产生“和”音效果。至第③腔节,围绕唱腔主音(do)音,伴奏再次以简化长音手法延续,以达到与演唱“和”腔状态。

经分析,此段伴奏多以翻低八度旋律或同类音型做随腔应“和”处理,整体较好地呈现出清曲琵琶“和”的伴奏特点。又如:

谱例6扬州清曲《清和天气人初倦》【南调】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

谱例6

此段行腔整体偏低,伴奏紧随唱腔旋律“和”腔而行。具体分析如下:

此段“人”“初”“倦”等唱字拖腔表现较为明显,通过第②③腔节可见,“人”字行腔呈连续下行色彩。至尾乐汇处,此时伴奏选择绕腔而行,以一系列八分、十六分音符的变奏形式,先做同音跟进再做上行扩充“和”腔处理。至第④腔节,此节“初”字行腔偏低且音型较为单一,后伴有两小节休止处理。此处伴奏变化极为丰富,采用基础音型之上、唱简伴繁方式做充分变奏发挥,在保留主音的同时,再次为其进行“和”腔保调处理。至尾部第⑥腔节,此节“倦”字行腔呈先后两次连续下行特点,以突出其唱词感叹色彩。当演员行腔至此乐段时,伴奏旋律以同音跟进附加音型扩充的处理方式主动为其跟奏,以器“和”腔、以音托韵,从而弥补演员之气息不足、行腔之低音不稳现象。

经分析得知,此段行腔沉稳,伴奏紧随唱腔环绕而行,多次体现“和”腔伴奏对演唱所起修饰、规约作用及其在实际伴奏中的灵活变奏处理。

(四)“送”

“送”即在唱腔行进过程中,琵琶要以尾声伴奏的接续方式弥补唱腔余音之不足,与尾声拖腔之间形成密切配合。不仅如此,琵琶伴奏还应做到承递演员唱词、行腔、送韵之任务。将唱词、行腔、伴奏三者之间处理得恰到好处,送之于听众。如:

谱例7扬州清曲《清和天气人初倦》【南调】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

谱例7

此段唱腔整体呈下行拖腔趋势,后续有长段过门伴奏,做推“送”处理。具体分析如下:

此段①②腔节“絮”字拖腔运用极具下行感叹色彩,行腔至尾音(sol)音处伴有渐慢拖腔处理,伴奏以随腔跟奏形式做即刻跟进。至第④⑤腔节,伴奏在行进过程中,旋律呈先下后上行变化特点,以一系列衔接紧密的音符做快速推动,从而营造出一种层层推进之感,以承递前句唱词所蕴含之内在情感。至第⑥腔节,伴奏旋律回归至渐慢处理,以达到其收放自如、圆润过渡音效。

经分析,此段通过“送”的伴奏方式承接唱词,将唱词所蕴含的内在情感,以器乐方式完美承递,送之于听众。此处淋漓尽致地展现出清曲琵琶“送”的伴奏特点。又如;

谱例8 扬州清曲《孟丽君》【软平】:筱荣贵演唱:杨积山记谱

谱例8

此段唱腔呈下行拖腔色彩,后伴有大范围过门推“送”。具体分析如下:

此段第①腔节“娘”字行腔呈先上后下行旋律变化特点。至第②腔节,此处伴奏通过变换节奏方式,以一系列快速平行的十六、三十二分音符做紧密衔接处理,既承递了前句唱词、行腔之情,与前句唱腔呼应,又呈现了以“送”韵方式推动过门延续发展。至第③④腔节伴而不唱,仍突出以伴为主,整体上行的旋律走向,极具圆润、流畅、和谐之感,以填补唱腔之空白,完美承接下句。

经分析得知,此段琵琶伴奏较好体现了对唱词、行腔、“送”韵等方面产生的实际效果,“送”的伴奏特点再次得以凸显。

综上,根据上文的实例分析可见,清曲琵琶“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点,对“五大宫调”曲牌演唱的支持与烘托、感情的延续与升华、曲辞的传情与达意等方面均产生十分重要的影响,也由此促成了“五大宫调”曲牌更加细腻儒雅、清晰柔美的艺术表现。

三、扬州清曲琵琶伴奏共性特征

承前文所述,有关清曲琵琶伴奏中所体现的一些规律特征,是长久以来琵琶作为清曲主要伴奏乐器,不断适应曲种需求相辅相成的结果,是伴奏艺人在长期舞台实践中融合曲牌唱腔风格,常用“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点等多方面影响下积淀已久的成果。本节将基于上述阐释,对清曲琵琶在伴奏音型、伴奏风格、伴奏效用等方面所体现的共性特征进行总结。

(一)伴奏音型

在具体的演绎过程中,清曲琵琶伴奏表现出的旋律特点是多种多样的。各种旋律形态的变化发展,可归结为因唱腔特点而变化生成的多样形态。根据上文的实例分析,可将其划分为繁简变化型、高低交错型、润色修饰型三大类。

1.繁简变化型

当唱腔旋律音型较为繁复时,琵琶伴奏常选择以相对简洁的旋律做变奏处理。相反,当唱腔旋律音型较为简化单一时,琵琶伴奏则做较为繁复的加花修饰处理,由此生成清曲琵琶伴奏在旋律变化方面的繁简特点。

2.高低交错型

当唱腔旋律置于高音区音位时,此时的琵琶伴奏即刻选择以中、低音区旋律为其进行托腔保调处理。或相反,当唱腔旋律置于低音区音位时,琵琶伴奏则相对选择以中、高音区旋律音位进行变奏处理,以形成与唱腔协和状态,从而呈现清曲琵琶伴奏在旋律变化方面的高低交错特点。

3.润色修饰型

当唱腔旋律进入节奏型或音型较为紧密的腔型状态时,琵琶伴奏常选择运用单音、双音或其他旋律音型等方式做巧妙托衬处理。与之相反,当唱腔旋律进入持续长音或相对长线条旋律音型时,琵琶伴奏则以相对密集的旋律音型予以随腔增补处理,由此以达到润饰唱腔目的,呈现清曲琵琶伴奏在旋律变化方面的润色修饰特点。

(二)伴奏风格

长期以来,扬州清曲的表演形式普遍以自弹自唱为主,故在清曲琵琶伴奏方面,形成了与之相应的表现风格,这与戏曲音乐中的琵琶伴奏或常规的琵琶演奏形式之间存在着较大差异。

在实际演奏中,得益于细腻儒雅、清晰柔美的曲牌唱腔表现,清曲琵琶常选择较为简便的伴奏技法,配以“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点。通过这些技法、特点的发挥运用,清曲琵琶在伴奏中具有清澈的音色、优美的旋律,完美地发挥了琵琶弹拨乐的本质。同时,琵琶伴奏也巧妙地与唱腔之间形成默契配合,对演唱起到烘托、修饰作用。相较于演奏者需较强的技术以支撑戏曲音乐中的琵琶伴奏或常规琵琶演奏之间的表现特点,扬州清曲中的琵琶伴奏则明显呈现出一种自然流畅、清新质朴、简洁实用的表现风格。

(三)伴奏效用

人们常用“绿叶配红花”来形容曲艺音乐中唱腔与伴奏之间的关系,可见伴奏在曲艺音乐中的重要性。通过上文的实例分析可见,清曲琵琶“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点及在伴奏过程中所生成的一系列唱奏关系。正是前人在长期舞台实践中,基于曲种自身基础不断汲取、融合所形成的。在具体的演绎过程中,唱腔与伴奏于“主动”“被动”的位置上不断循环交替。最终通过有机的结合,共同架构出完整的曲种艺术表现。

由点及面,在曲艺音乐中,伴奏对于演唱所起效用同样依伴奏特点产生而来。曲艺伴奏的核心功能便是以相关伴奏特点的运用,呈现唱腔与伴奏之间完美的艺术表现。伴奏人员除需要掌握熟练的演奏技巧外,还需要熟悉掌握大量曲种的曲目及曲牌唱腔风格。依靠每个曲种在伴奏方面都形成常用的伴奏特点,形成与曲种相应的伴奏风格,由此呈现唱腔与伴奏之间和谐相融的整体表现。

四、结语

曲艺音乐中唱腔与伴奏之间的关系,并非单向的源与流关系,实际是相互影响的循环过程。在不同历史阶段的变化运用中,唱腔与伴奏相互汲取各自所需,经由时间胜汰,沉淀形成我们今天所熟悉的形态特点。

琵琶作为我国民族弹拨乐的重要代表,在民族器乐中以多元化的演奏形式蓬勃发展,在曲艺、戏曲音乐的伴奏中,更是普遍得到运用。本文选取扬州清曲“五大宫调”中的琵琶伴奏为例,围绕琵琶伴奏的实际表现展开探讨。诚然,“五大宫调”并不是单指这五支曲牌,而是以此类指具有相似风格特征的曲牌群体。这些基于唱腔影响下生成的“衬”“垫”“和”“送”的伴奏特点在曲艺音乐中也早已有所运用,然稀缺前人之梳理与探究。笔者希望以此文挖掘琵琶伴奏在曲艺音乐中的价值,从而为曲艺伴奏研究领域多做贡献。