欧阳修的秦汉篆书史实考论

2023-07-17刘镇

刘镇

摘 要:欧阳修《集古录跋尾》是北宋金石学发轫的标志性成果之一,它为后世金石著录、研究开创了新范式。《跋尾》所及秦汉古器主要来自刘敞,考论方法、观点深受刘敞与蔡襄影响。本文认为,欧阳修创造性地采用了实物与文献互证之法,树立了敢疑、善辩、求真、重立的学术品格。

关键词:欧阳修 《集古录跋尾》 金石学

金石学在北宋的滥觞、生成以及繁盛,是历史发展的必然结果。宋初礼制纲常亟待修整,经学、新儒学研究促使疑古辨伪之风大兴,[1]凡此皆为中期官僚机构空前冗繁背景下的士大夫治学提供了契机。与宋初书坛凋敝窘状不同的是,中后期金石学研究热潮中涌现出宗室仲爰、仲忽,舍人蔡肇、祖择之,丞相吕微仲等二十余位金石研究私家学者,以及刘敞《先秦古器记》、吕大临《考古图》(40家、224器)、李公麟《古器图》(49器)等研究成果。

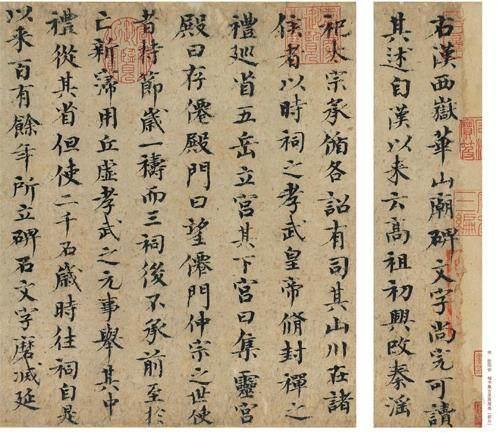

北宋文坛领袖欧阳修是引领当时金石研究风潮的代表人物。欧阳修(一〇〇七—一〇七二),字永叔,吉州庐陵(今江西吉安)人。天圣八年及进士第,后行『庆历新政』。败,出知滁州、扬州、颍州等。嘉祐二年知贡举,排抑『太学体』,使天下文风大变。嘉祐八年,他集思广益成《集古录》一千卷,蒐集『凡周、汉以降金石遗文、断编残简,一切掇拾,研稽异同,立说于左。』[2]考虑到聚多终散的自然规律,欧阳修『撮其大要,别为《录目》』,成《集古录跋尾》(下称《跋尾》)十卷,凡四百则。

[3]《跋尾》收录篆书跋文一百余,占总数的三分之一。从内容来看,涵盖范围广(以长安为中心)、时间跨度长(先秦至宋)。它『校雠尤为精详』,虽是『系其后』具有『滞后性』的言说,但却具有『延续性』甚至『独立性』的意义。

[4]由此切入,可窥透欧阳修金石研究的范式及学术价值。

《跋尾》所及秦汉古器之来源

欧阳修《跋尾》中秦汉古器及铭文,主要来源于身边好友:刘敞、杨南仲刘敞是欧阳修金石鉴藏活动中最为亲挚的好友,《跋尾》曾屡次『特志之』。

[5]刘敞,字原父(甫),庆历六年(一〇四六)进士,嘉祐六年(一〇六一)治长安。他藏有青铜礼器敦、尊、彝之属,另有博山香炉、周亚夫侯印及砚、贞观刀等甚多,撰有《先秦古器图碑》(佚),既图其型,又摹其文,刊刻于石。他与蔡襄、苏轼、欧阳修等交厚,是宋代金石学的开创者之一。

《跋尾》称刘敞博学好古,常常寄给欧阳修古器及铭文。在『咸、镐周秦故都』所见古奇器物,刘敞必购而藏之,『每有所得,必摹其铭文以见遗』。

[6]英宗治平二年(一〇六五),刘敞长安任满返京,古器物『所载盈车』,送给欧阳修(《见伯冏之敦》《敦铭·张仲》)两件古器。

刘敞向欧阳修提供古器拓本时,还将考订结果一并寄送,欧阳修在《跋尾》中一一标出。刘敞『使工模其文,刻于石,又并图其象,以俟好古博雅君子焉』,目的在于『礼家明其制度,小学正其文字,谱牒次其世谥,乃为能尽之。』[7]受其影响,欧阳修《跋尾》十分重视铭文考释之原则。如《商雒鼎铭》中,欧阳修称刘敞言『古「丁」「宁」通用』,推测『盖古字简略,以意求之则得尔』;[8]《韩城鼎铭》中,『能读古文篆籀』著称的杨南仲在释文时『阙其疑者』,与刘敞亦『时有不同』。欧阳修最终『并著二家所解,以俟博识君子。具之如左』。

[9]蘇轼、文同、陆经苏轼、文同、陆经等也为欧阳修提供各种古器及铭文。《跋尾》载,苏轼为凤翔府判官时得『终南古敦』,形制与宋初聂崇义所撰《三礼图》所载、当世所藏皆不同。欧阳修从形制上难以判定为『敦』,因其盖有铭文『宝尊敦』三字,遂以『敦』名之。

[10]欧阳修曾得文同游历长安时所获两件秦权。《跋尾》称『其一乃铜锾,不知为何器,其上有铭,循环刻之,乃前一铭也。其一乃铜方版,可三四寸许,所刻乃后一铭也。考其文与《家训》所载正同,然之推所见是铁称权,而同所得乃二铜器。余意秦时兹二铭刻于器物者非一也。』[11]所及『铜板』,欧阳修在陆经家亦见,『所刻与前一铭亦同,益知其然也。故并录之云』。

[12]于上可知,欧阳修作为当世政治、文学高地上的巨眼人,以强烈的时代责任感展现出他在金石研究上的巨大向心力。《跋尾》中的篆书跋文作为人、物(古器物)之间的『居间』存在,使得拓本成为联结书法文学形成诗歌酬唱团体的重要载体。

秦汉铭刻与文献互文共阐

(1)厘定先秦器物名状与铭文风格。按照考古学的器物分类,《跋尾》所见先秦古器至少分为四类。乐器类:钟(《古器铭》);食器类:敦(《敦铭》《终南古敦铭》《古器铭》《毛伯敦铭》)、鼎(《韩城鼎铭》《商雒鼎铭》)、甗(《古器铭》)、簋(《叔高父煮簋铭》);酒器类:盉(《古器铭》);量器类:度量衡(《秦度量铭》《秦度量铭》)。另有不详者甚多(如《张仲器铭》等)。以上可见欧阳修所及古器数量之丰赡。但需要指出地是,《跋尾》所及古器可能名同实异:吕大临《考古图》中,曾明言欧阳修至少接触过四种不同形制与铭文的『敦』。

至于铭文之书法风格,欧阳修在《韩城鼎铭》中曾专门标举蔡襄所题,赞同蔡襄『古之篆字,或多或省,或移之左右上下,惟其意之所欲,然亦有工拙』的论调。

[13]究其原因,是因为欧阳修『不能书』篆,仅『稍识字法』[14],『所得三代器铭,必问于杨南仲、章友直。』[15]所以,对先秦文字的『陌生』『敬畏』,终使欧阳修《跋尾》篆书跋文中屡次出现『重复记述』的现象:『赠送人→器物形制→略论(无关文字内容)』,也即模式化倾向较为明显。

[16]另一方面看,欧阳修撰写跋文始终所秉承的是史学家的严谨作风与求实品格,如《跋尾》『随其所得而录』刘敞、杨南仲、章友直、勾中正等考释文字,基本『述而不作』,常『并著二家所解,以俟博识君子』。

[17]如《商雒鼎铭》中言刘敞称古『丁』『宁』通用,但却无法回答蔡襄『十有四月者何』的追问。

[18]再如治平元年(一〇六四)二月所撰《秦昭和钟铭》跋文,欧阳修据《史记·秦本纪》梳理司马迁在《本纪》中云襄公始列为诸侯与《诸侯年表》中以秦仲为始的相悖之处。后依《年表》始秦仲之说,推断此钟为共公时作。又言『故并列之,以俟博识君子』。

[19](2)『二重证据法』:文献与实物互证。相比之下,欧阳修对秦国及其之后的篆书铭刻较为熟悉,原因是可供互证的传世文献较多。《芝罘山刻石》中,欧阳修先将其与《峄山碑》《泰山刻石》二世诏的文字内容作了比对,认为虽然言语相同,但是铭刻文字的点画特征存在一定的差异。在《秦︿峄山刻石﹀》《邹︿峄山刻石﹀》的跋文中,他认为世间所传《峄山碑》内容,《史记》不载。碑虽为郑文宝所摹,但与自己『《集录》别藏泰山李斯所书数十字』摹本相较,『见真伪之相远也』,最终断定《泰山刻石》为李斯真正的篆书作品。

[20]欧阳修屡屡以《泰山刻石》佐证其论的底气,源于好友江邻几丰富的田野考察经验:余友江邻几谪官于奉符,尝自至泰山顶上,视秦所刻石处,云『石顽不可镌凿,不知当时何以刻也?然而四面皆无草木,而野火不及,故能若此之久。然风雨所剥,其存者才此数十字而已』。本邻几遗余也,比今俗传《峄山碑》本特为真者尔。

[21]《泰山刻石》之『真』,不惟风格,还在内容。

欧阳修将其与《史记》所载印证,称『秦始皇帝行幸天下,凡六刻石,及二世立,又刻诏书于其旁,今皆亡矣。独泰山顶上二世诏仅在,所存数十字尔』。

[22]《集古录》成书之后,欧阳修曾再次借助文献考订《泰山刻石》的相关史实。如此,从田野考古到文献稽核,展现出欧阳修文献与实物并重的金石研究范式。

在《石鼓文》《诅楚文》的考证中,同样鲜明地展现出他对历史真实的孜孜矻矻。首先他质疑岐阳石鼓『不见称于前世』而『唐人始盛称之』的史实,评介韦应物『周文王之鼓、宣王刻诗』、韩退之『宣王之鼓』的观点,然后提出疑问。首先,从时间上推论,汉桓、灵时碑刻,『距今未及千岁,大书深刻,而摩灭者十犹八九』,反问已存千有九一四年的《石鼓文》『文细而刻浅,理岂得存』?其次,将其内容与同时期文本进行比较,尝试确定其成文下限。他坦言《石鼓文》『古而有法』,文辞特征与《雅》《颂》同,断言《诗》《书》之外,三代确有文章。但吊诡的是,自汉代以来博古好奇之士皆略而不道,缘由或是隋唐书籍粗备、学术风气不够浓厚所致。所谓『当时犹有所见,而今不见之』。

与以上有同工之妙地,还有欧阳修对《诅楚文》的考证。跋文伊始,欧阳修拈出其中的『熊相』一词,搜罗《史记·世家》,发现『自成王以后,王名有熊良夫、熊适、熊槐、熊元,而无熊相』。又据《世家》考索,『自成王十八世为顷襄王,而顷襄王名横,不名熊相』。再考《秦本纪》与《世家》:自楚平王娶妇于秦昭王,时吴伐楚而秦救之。其后历楚惠、简、声、悼、肃五王,皆寂不与秦相接,而宣王熊良夫时,秦始侵楚。至楚怀王熊槐、顷襄王熊横,当秦惠文王及昭襄王时,秦、楚屡相攻伐。

[23]碑文内容确与《史记》所载不合。欧阳修推断文中所载非怀王则顷襄王,但以十八世数之,当是楚怀王之子顷襄王。按常理,相之名,不宜缪,他推测《史记》所载『相』或传写为『横』。综上可见,欧阳修堪称是自觉运用『二重证据法』的第一人。

《跋尾》所及秦汉铭刻研究的学术价值

歐阳修认为先秦铭文的载体——古器材质(铜),是承担『为后世想望』的先决条件。《敦铭》称『欲存乎久远者,必托于金石而后传,其湮沉埋没、显晦出入不可知。其可知者,久而不朽也』。因此,在论证《石鼓文》时,欧阳修的着眼点首先在于『金石』,其次才是『文』:然岐阳《十鼓》今皆在,而文字剥缺者十三四,惟古器铭在者皆完,则石之坚又不足恃。是以古之君子器必用铜,取其不为燥湿寒暑所变为可贵者,以此也。

古之贤臣名见《诗》《书》者,常为后世想望,矧得其器,读其文,器古而文奇,自可宝而藏之耶!

[24]再如《敦铭》:古之人虑远也!知夫物必有弊,而百世之后埋没零落,幸其一在,尚冀或传尔。不然,何丁宁重复若此之烦也?其于一用器,为虑犹如此,则其操修施设所以垂后世者,必不苟。

[25]『丁宁重复若此之烦』、古人之『虑远』,是对垂于后世的『操修施设』——『人』的看重。正如蔡襄认为刘敞在扶风所得《叔高父煮簋铭》可正当世礼家之缪一样,[26]欧阳修对秦汉古器的体认遵循着『字书之法』→『学者余事』的先后顺序。这一过程,其载体『金石』既是幸之所托,又是有助以『传』的重要保证。欧阳修对书、文渐次重视的背后,是一种为礼、为道衡诸『君子』修为的呼唤。

[27]由是言之,欧阳修对唐代李阳冰篆书格调以及当世蔡襄、徐铉『一点一画皆有法』的推举,看似篆书史观的文献梳理,其落脚点却在『人』『称于当时』『虑于后世』之上。

[28]显然,欧阳修认为金石之『不朽』,与其说是对『子子孙孙永宝用』『存乎久远』的『后世想望』,倒不如说是借助古器对『君子』品质的一种诉求。在《敦铭》中,欧阳修基于君子修为的角度,发出长叹:

『盖其出或非其时而遇或非其人者,物有幸不幸也。今出而遭吾二人者,可谓幸矣,不可以不传。故为之书,且以为赠我之报』。

[29]故而,围绕『遇』与『幸』的探讨,成为贯穿于《跋尾》所及秦汉篆书史实考论始终的一条主线。当然,从学术价值的角度看,这种『人』与『物』的彼此依存、互文共阐之考辨,也内在地契合了欧阳修金石研究为『政治家卫道』的学术立场,呈现出一种深刻地穿透力。[30]

注释:

[1]夏超雄.宋代金石学的主要贡献及其兴起的原因[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1982(1).

[2]脱脱等.宋史:卷三一九[C].北京:中华书局,10381.

[3]集古录目序[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:3.

[4]今人题跋研究成果繁多:《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》《中国历代书画题跋精粹》等。王晓骊.中国古代题跋文学研究[M].北京:北京大学出版社,11.认为从行为方式看,题跋具有两大特征:滞后性、附属性,本文兹作扩充。

[5]刘原父帖[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:37.

[6]毛伯古敦铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:2.

[7]先秦古器记[A].刘敞.公是集[C].四部丛刊初编本.上海:上海书店,1989:15.

[8]商雒鼎铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:6.

[9]韩城鼎铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中華书局,1985:6.

[10]终南古敦铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:11-12.

[11]秦度量铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:25.

[12]秦度量铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:25-26.

[13]韩城鼎铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:6.

[14]唐玄静先生碑《大历七年》[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:347-353.

[15]古器铭《绥和林钟宝盉宝敦二》[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:11.

[16]衣若芬.复制·重整·回忆:欧阳修《集古录》的文化考察[D].中山大学学报(社会科学版),2008(5):30-40.

[17]郑超.欧阳修治学品格琐议[D].北京化工大学学报(社会科学版),2008(1).

[18]商雒鼎铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:6.

[19]秦昭和钟铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:26-27.

[20]之罘山秦篆遗文[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:29-30.

[21][22]秦泰山刻石[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:32.

[23]秦祀巫咸神文[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:27-29.

[24]之罘山秦篆遗文[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985.

[25]敦铭[ A ] .欧阳修.六一题跋[ C ] .北京:中华书局,1985:18.

[26]叔高父煮簋铭[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:12-13.从当时书坛来看,欧阳修对蔡襄的『推举』主盟,不仅仅出于政治上一定得势之后的意气风发,可能还在于蔡襄在很大层面上影响了欧阳修对篆书的认知。

[27]与蔡君谟求书《集古录序》书[G]//欧阳修集编年笺注:第七册:1 6 8 .欧阳修提出蔡襄应在书坛『主盟』,其写作背景在于庆历新政当时得势之后新政主将之间的相互汲引、推重。

[28]唐李阳冰阮客旧居诗[A].欧阳修.六一题跋[C].北京:中华书局,1985:352-353.

[29]敦铭[ A ] .欧阳修.六一题跋[ C ] .北京:中华书局,1985:19.

[30]曹宝麟.中国书法史·宋辽金卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:50.本文为『二〇二一年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目第四十四号招标课题:「中国历代书法资料整理研究与数据库建设」(项目批准号:21JZD044)』阶段性研究成果。

作者单位:暨南大学

本文责编:张莉 苏奕林