袁裒书学思想发微

2023-06-24张宇宏王慕鲲

张宇宏 王慕鲲

关键词:袁裒;书学思想

袁裒(1260—1320),字德平,袁桷(1267—1327)族兄,与赵孟相友善,工诗文善书法。元代庆元路鄞县(今浙江省宁波市鄞州区)人,隐于沙家山,以安定书院山长授海盐儒学教授,未赴卒。元人陶宗仪《书史会要》中评其“所书宗晋”。撰有《书学纂要》一书,此书虽然在同时代及后世文献中多有提及、著录,如陶宗仪《书史会要》、盛熙明《法书考》等,但是今天未见有其书传世,余绍宋《书画书录解题》一书中就将其归入“亡佚”类。《佩文斋书画谱·卷十》所收《评书》一文是袁裒书学思想的集中体现。《历代书法论文选续编》一书中说其中所收《评书》辑自于元代苏天爵编撰的《元文类》七十卷。有学者认为此文来源是《佩文斋书画谱·卷十》,而不是《元文类》[1]。《钦定四库全书》中《元文类·卷三十九·编题跋》收袁裒《题书学纂要后》一文,仅仅比《历代书法论文选续编》所收《评书》多“余既粹集书法大略虽备,而古人工拙则不在于此,因复思”23字,对于文义并没有影响。

元代,赵孟承接宋高宗赵构上溯魏晋的书学思想,提倡复古,直追晋人,从而形成了元代书坛复古的时代潮流。袁裒的书学思想正是这一时代书学思想潮流的反映。《评书》中袁裒主要讨论了书法的气韵与法度的关系,学习《淳化阁帖》流弊的问题,并且首次提出了“内擫”“外拓”的概念。这些论述虽然简短但都精准恰当,切中问题的要害,体现了袁裒对于书法认识的深度与高度,有着不可忽略的书学理论价值。现就《评书》一文中讨论的相关问题展开简要讨论。

一、气韵与法度

在袁裒看来,书法如果仅仅以追求气韵为目标,而忽视对于法度的掌握,就会流于虚无,失之空泛;反之,假如仅仅关注法度规范,而对于气韵置若罔闻,那就会失之拘谨,缺乏生气。他在《评书》中说:“盖专工气韵,则有旁风急雨之失;太守绳墨,则贻叉手并脚之讥。”[2]200在这段论述中袁裒指出只追气韵则失于野肆,犹如“旁风急雨”任由情感肆意奔泻,导致书写脱离书法的艺术轨道;专注法度规范,则失于拘挛板滞,犹如“叉手并脚”呆立之人,了无生气。

那么,气韵与法度在书法之中究竟应该是怎样的关系?袁裒认为,既要能够契合古人书法玄远、微妙的境界,也要能够把前人书法技巧的丰富、高妙在作品中自然地表现出来,使两者在作品中和谐地统一以至“道通为一”,这才是理想的境界。正如袁裒所言:“大要探古人之玄微,极前代之工巧,乃为至妙。”[2]200这样的理想境界“必如庖丁之目无全牛,由基之矢不虚发”[2]201,由技进道,“不以目取,惟以神遇”。也就是孙过庭《书谱》中说的:“心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞,亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛。”[3]由技进道,技道合一,从而达到“生变化于毫端,起形模于象外”[2]201的創作目的。

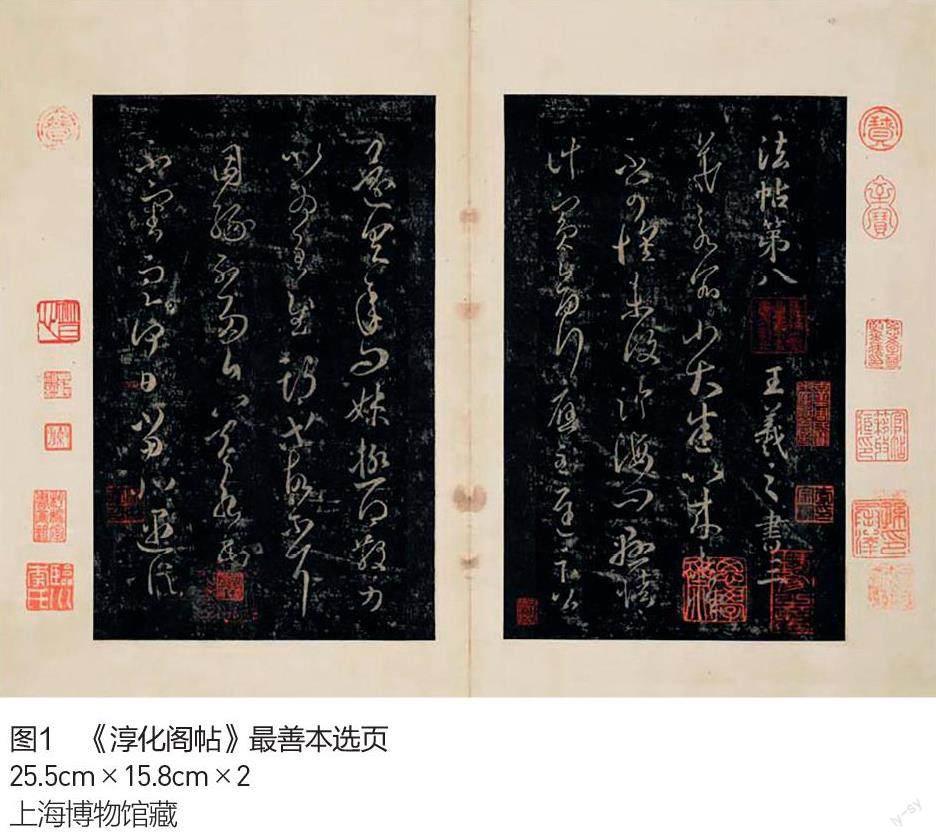

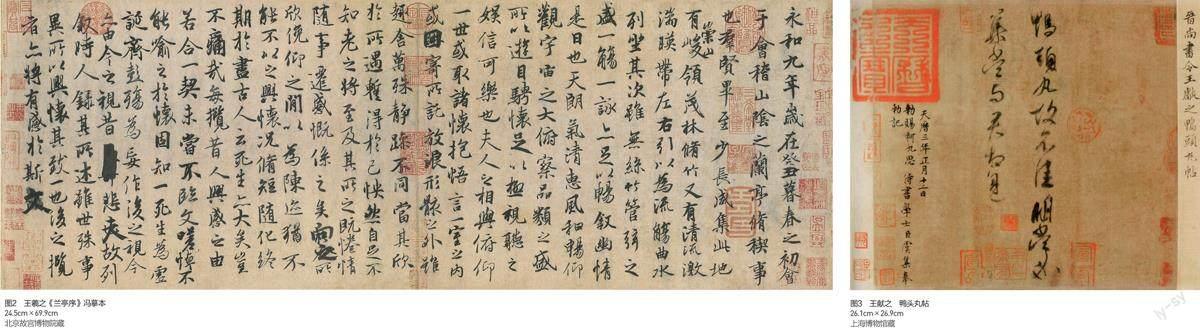

《评书》一文中明确提出法度的地方有两处:一处是说“右军用笔,内擫而收敛,故森严而有法度”[2]200;二处是说“庆历以来,惟君谟特守法度”[2]200。王羲之在书法史上的贡献,在于集前人之大成,创立有别于带“分隶余风”“体质高古”的遒丽、妍媚的新时代书风,为楷、行、草三体确立了新的风格范式。(图1—图3)他的创造是楷、行、草三体形式法度成熟的标志,同时也是书法技法演进发展的终结。所谓“惟君谟特守法度”,是说蔡襄的书法在很大程度上表现出了对于王羲之创立的新法的继承。

在袁裒看来,后来的书家大多都只是孙过庭《书谱》中所说的“斯皆独行之士,偏玩所乖”“偏工易就,尽善难求”[3]。袁裒说:“李北海专事奇崛,徐会稽全师《禊序》。至颜太师一变为方整规矩,然平原《画赞》乃展逸少者耳。下及沈、柳,各命新体,至杨、李而极。”[2]200“庆历以来,惟君谟特守法度,眉山、豫章一扫故常,米薛二蔡大出新奇,虽皆有祖袭,而古风荡然。”[2]200“南渡以后,思陵大萃众美,筋骨过婉。吴傅朋规仿孙过庭,姿媚伤妍。近世姜尧章迥脱脂粉,一洗尘俗,有如山人隐者,难登廊庙。”[2]200

从文中可以看出,袁裒所提倡的也正是赵孟所倡导的以“二王”为代表的魏晋之法与意韵。赵孟在《阁帖跋》中说:“至晋而大盛。渡江后,右将军王羲之,总百家之功,极众体之妙,传子献之,超轶特甚。故历代称善书者,必以王氏父子为举首,虽有善者,蔑以加矣。”[2]182袁裒也从技法与意韵两个方面确立了以“二王”为代表的魏晋书风为品评标准,确立“二王”为后来者师法的典范。

二、《淳化阁帖》翻刻的流弊

值得注意的是,《评书》中关于临摹范本的讨论。袁裒认为“古人所以穷极绝巧者,以得真迹临摹也”[2]201。但是,即便是在元代也已经是“今去古既远,重经丧乱,真迹愈少”[2]201。就算是宋代汇刻的《淳化阁帖》也是“数行价逾金玉,穷乡学士何由获窥”[2]201的一帖难求。

自宋太宗诏王著完成《淳化阁帖》之后,刻帖之风盛行,其中很重要的就是对《淳化阁帖》的翻刻,《绛帖》就是以《淳化阁帖》为底本而有所增删的翻刻本。刻帖的产生与流布对于书法的发展起到了巨大的推动作用,元、明、清三代,除去清代碑派的书家之外,大多数书家都是通过刻帖来学习书法的。因此,在清代碑学产生之后,而相对地有了帖学。诚如赵孟在《阁帖跋》中所说:“自太宗刻此帖,转相传刻,遂遍天下。有《二王府帖》、《大观》、《太清楼帖》、《绍兴监帖》、淳熙《修内司帖》、《临江戏鱼堂帖》、《利州站》、《黔江帖》,卷帙悉同。又有庆历长沙刘丞相《私第帖》《碑工帖》,尚书郎潘师旦《绛州帖》《绛公库帖》,稍加损益,卷帙亦异其他。琐琐者又数十家,不可悉记。而《长沙》《绛州》最知名,要皆本此帖,书法之不丧,此帖之泽也。”[2]183可见自《淳化阁帖》产生之后其影响之大,翻刻之风之盛。对于书法的发展也是厥功至伟,以至于被赵孟推崇到了“书法之不丧,此帖之泽”的至关重要的地位。

重要的是,袁裒在这种竞相摹习刻帖的时风中,看到了其中的隐患。袁裒认为《淳化阁帖》在被不断翻刻的过程中,与真迹之间的距离日益加大,无论是神韵还是笔法的细节,都已丧失殆尽,只留下了一个没有灵魂的形模。但是,学者不明就里一味地按图索骥,沉醉于这种与真迹相距万里的形式特征而不自知,致使迷不知返。他说:“加以传模之余,失真益甚,今世师 《阁》本者多尚肥美,仿《绛》刻者率务奇巧,苟记忆所遗,本态呈露,致使学者讹以传讹,谬以袭谬。”[2]201这是在《淳化阁帖》问世后的三百年左右看到的隐忧。在三百多年后的清代,这种屡经翻刻帖本的缺失及其產生的流弊为碑派书家所诟病,成了他们放弃帖学转而师法南北朝碑刻书法最为有力的理论支撑。阮元在《南北书派论》中说:“宋帖展转摩勒,不可究诘。汉帝、秦臣之迹,并由虚造,钟、王、郗、谢,岂能如今所存北朝诸碑皆是书丹原石哉。”[4]632康有为在《广艺舟双楫·尊碑第二》中说:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑;欲尊唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑。”[4]756

今天,在可以随手获得古代名作的高清影印本的时代,面对各种刻帖中保留下来的、久已失传的那些古人作品之时,袁裒之言依然极具警示之意味。

三、“内擫”“外拓”的提出

袁裒在《评书》中说:“汉魏以降,书虽不同,大抵皆有分隶余风,故其体质高古。及至二王始复大变,右军用笔内擫而收敛,故森严而有法度;大令用笔外拓而开廓,故散朗而多姿。”[2]200唐代虞世南在《笔髓论·释草》中云:“草即纵心奔放,覆腕转蹙,悬管聚锋,柔毫外拓,左为外,右为内,起伏连卷,收搅吐纳,内转藏锋也。”[4]112虽然虞世南从草书一体的纵逸特点,提出了用笔的“外拓”的概念,还说“左为外,右为内”,但是他并没有明确提出“内擫”的概念,也没有从用笔对书法风格的决定作用的层面去使用“外拓”的概念。而袁裒首次明确提出了“内擫”的概念,并且将“内擫”“外拓”对举,用于解读“大王”“小王”不同书法风格的用笔特征。自此之后,“内擫”“外拓”便成为重要的书法术语,在书学思想文献以及书法分析评论的文章中被广泛地运用。

例如,明代丰坊《书诀》云:“右军用笔内擫,正锋居多,故法度森严而入神。子敬用笔外拓,侧锋居多,故精神散朗而入妙。”[4]508清代康有为《广艺舟双楫·缀法第二十一》云:“书法之妙,全在运笔。该举其要,尽于方圆……方用顿笔,圆用提笔;提笔中含,顿笔外拓;中含者浑劲,外拓者雄强;中含者篆法也,外拓者隶法也。”[4]843丰坊直接引用袁裒的论述来说明羲之、献之的不同风格,只是在两者之间加入了中、侧锋的分判。康有为则以外拓来说方笔之法,虽有不同,但也没有推进。

近人沈尹默《二王法书管窥》认为:“大凡笔致紧敛,是内擫所成;反是,必然是外拓。后人用内擫外拓来区别二王书迹,很有道理,说大王是内擫,小王则是外拓。”[5]85在这段论述中可以看出沈论继承了袁裒“大王”内擫、“小王”外拓的观点,同时他进一步地把书法用笔从总体上划分为“内擫”与“外拓”,认为在书法的历史上书家用笔无非二者,非此即彼。正是以这个理论为基础,沈氏对“内擫”与“外拓”两种用笔进行了深入、细致的剖析,提出了自己精辟的理论见解。其观点大致如下:

①“内擫是骨(骨气)胜之书,外拓是筋(筋力)胜之书。”[5]85-86

②“内擫近古,外拓趋今,古质今妍,不言而喻。”[5]86

③“内擫法……前人曾说右军书‘一拓直下,用形象化的说法,就是‘如锥画沙。……知道这个拓法,不是一滑而过,而是取涩势的。”[5]96“外拓法的形象化说法,是可以用‘屋漏痕来形容的。……放纵意多,收敛意少。”[5]97

④“推之秦汉篆隶,多半是用内擫法,自解散隶体,创立草体以后,就出现了一些外拓的用法,我以为这是用笔发展的必然趋势,是可以理解的。”[5]86

⑤“内擫是基础,基础立定,外拓方不致流于狂怪,仍是能顾到‘纤微向背,毫发死生的巧妙的。”[5]97“我认为初学书,宜用内擫法,内擫法能运用了,然后放手去习外拓法。”[5]95

在上面的五点中,①—③是对内擫法、外拓法审美意趣的美学描述。④则是内擫法、外拓法伴随书体演进而先后产生的生发论。⑤是沈氏针对两者一法严、一放逸的特点提出的,在学习书法的进程中的先后次序论。虽然此论尚有可商榷之处,但是他在袁裒理论基础之上对“内擫”“外拓”研究的进一步推进和理论阐发是前人未曾涉足的。

结语

从以上简要的梳理与分析可以看到,《评书》一文中袁裒对于书法的气韵与法度的关系的探讨,学习《淳化阁帖》流弊的问题的探讨,“内擫”“外拓”概念的首次提出,在反映出元代书学提倡复古、直追晋人的时代特色的同时,彰显着袁裒对于书法独立思考的个人思想特色。其思想不仅仅具有书学思想史的意义,而且至今依然具有极强的理论价值与实践指导意义。

约稿、责编:金前文