书法视域下的秦汉金文类型刍谈

2023-06-24张钟心

张钟心

关键词:书法视域;秦汉时期;金文类型

一、秦汉金文的概念与范围

金文因文字铸刻于青铜器物之上而得名,上古称青铜为金,故称之为金文。以载体定名的文字类型除金文外,还有石刻文字、简帛文字、玺印文字、陶文等。从宏观角度上来看,金文应该是涵盖了所有铸刻在青铜器上的文字,其中也包括了玺印文字;从微观角度上来看,金文是指商周至秦汉时期以篆书(包含少量隶书)式样铸刻在青铜器物上的文字。

到目前为止,我们可以看到最早的金文是商代金文。商周时期青铜制造业不断进步,青铜器使用范围不断扩大,除了商周宗室记功礼乐器上的铭文之外,还有玺印、诏版、权量、兵器、符节、车马器、货币、镜、灯、炉、盥洗器、带钩等器物上的铭文,战国晚期青铜器逐渐呈现轻巧简素的特点。秦统一以后,青铜器具主要以度量衡和印章居多,至汉代时社会和经济的发展已趋稳定,铜器的制作在数量和种类上达到了十分可观的规模。

本文谈及的是秦汉时期的金文,其载体大致为礼乐器、兵器、度量衡器、车马器、玺印、杂器六类,其中三国两晋南北朝时期玺印文字风格多与两汉时期相近,故三国两晋南北朝玺印文字也列入本文探讨的范围。王辉、陈昭容、王伟所著的《秦文字通论》中未将玺印文字收录其中,但是通过考察比对可以发现秦代玺印文字的风格与当时诏版文字相近,并且其亦是以铜器为载体,因此应该将秦代玺印文字归入秦代金文的范畴之中。汉代铜器文字的载体相较于秦代更加宽泛,徐正考在《汉代铜器铭文综合研究》中详细介绍了汉代铜器的分类。[1]本文从书法风格的角度出发,对秦汉金文的基本类型进行分类。

二、秦汉金文的风格特征

秦汉金文作为书法创作的一种素材被运用,可以上追到清代晚期。篆隶书创作的兴起可以说从明代末年就已经出现了萌芽,到清代康乾年间受文字狱的影响,篆隶书创作的作品大量出现,到晚清时期,又有一部分书法篆刻家从新出土的材料,如瓦当、镜铭等古器中汲取创作素材,化古为新,风格迭出。

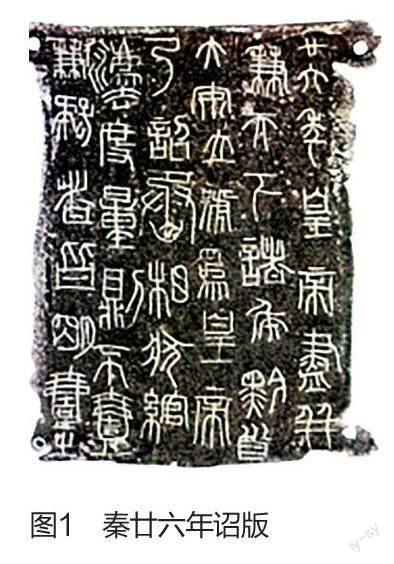

从书法的角度上看,秦汉金文并未像秦汉碑刻文字那样整饬森严,有些刻画相对自由,这在一定程度上凸显了秦汉金文在这一历史时间段中的风格特征:点画平直,间有曲笔,方圆兼备,字形大小长短各随体势,章法或整齐划一,或穿插错落,体现出与秦汉石刻迥然不同的风貌,受到众多书法篆刻家的关注。清代康有为在《广艺舟双楫》中对于汉金文有过相关论述,近人容庚曾在1931年编辑《秦汉金文录》,此类著作还有容庚《金文续编》、罗福颐编《汉印文字征》、孙慰祖《秦汉金文汇编》、徐正考《汉代铜器铭文文字编》、许雄志《秦印文字汇编》等大量与秦汉金文相关的编著。现存带有文字的秦汉铜器中,较为典型的如《秦廿六年诏版》(图1)、《新莽嘉量》、《上林铜鉴》、《阳泉使者熏炉》等,其形式风格多样,对于书法篆刻创作起到了很大的推动作用,使创作风格更加多元化。

三、秦汉金文的类型

西周晚期随着“礼崩乐坏”的不断发展,周王室权力日渐式微,各诸侯国势力渐趋强大,不仅分占了东周的疆域,而且在社会及文化方面也呈现出各自的特征,其中就包含文字的不同。到了战国时期,文字大致可以分为秦系、楚系、燕系、齐系、三晋系五大类型。秦系文字與其他各国相较,更大限度地继承了西周晚期文字的风格。秦始皇统一六国后,实行“书同文,车同轨”,对当时各国使用的文字进行了重大改革,演大篆为小篆,汉代许慎在《说文解字·序》中记载:

秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆也。[2]315

秦代以后的文字以小篆为根本,渐而演化为两汉时期的隶书。同时,许慎在《说文解字·序》中还谈到秦汉时期数种字体并存的现象,即所谓的“秦书八体”与“新莽六书”:

是时,秦灭书籍,涤除旧典,大发吏卒,兴戍役,官狱职务繁。初有隶书,以趣约易,而古文由此而绝矣。自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书……及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书:一曰古文,孔子壁中书也;二曰奇字,即古文而异者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈所作也;四曰佐书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟虫书,所以书幡信也。[2]315

秦统一后仍然存在文字的多样性问题,不同场合选择相对应的文字,从书法风格的角度上可将秦汉金文大致分为四类:萧散类、整饬类、装饰类、简约类。

(一)萧散类

这类文字字形自由夸张,点画纵横不羁,章法错落自然,并未像秦《泰山刻石》《琅琊台刻石》那般工整匀称,宋代米芾在《海岳名言》中谈道:“书至隶兴,大篆古法大坏矣。篆籀各随字形大小,故知百物之状,活动圆备,各各自足。隶乃始有展促之势,而三代法亡矣”,其言“各随字形大小”[3]的“大篆古法”到隶书兴起后遭到了极大的破坏,失去了文字本身灵活多变的特点而趋于整齐划一,而秦汉金文中的这一类正是保存了米芾所谓的“大篆古法”,文字字形多变,大小因势相生,呈现出一派自由浪漫的风格特征。同时,在秦代诏版中还体现出另外一个现象,即先秦文字的遗痕。以《秦廿六年诏版》为例,其中如“相”“状”“则”“皆”等保留了先秦书风痕迹。

“相”:左边“木”部已然是小篆形态,右边“目”部保留了先秦文字的典型,与战国时期玺印文字、《赵武襄君铍》、《诅楚文》中写法一致,中间两短横皆为斜笔,不似后世相字目部作横笔。(图2)

“状”:秦诏版中“状”字写法与战国时期商鞅方升中“状”的字形完全吻合,与许慎《说文解字》中字形相较差异较大。(图3)

“则”:商周时期贝、鼎二字同形,或可相通,战国文字中常见,此诏版中“则”字与西周时期《散氏盘》《兮甲盘》、战国时期《石鼓文》的“则”相同,与许慎《说文解字》中字形相较差异较大。(图4)

“皆”:此诏版中的“皆”字上部两个人字依然保留了西周及战国文字中象形的意味,与许慎《说文解字》中字形相较差异较大。(图5)

另外,如《西乡钫》铭文(图6)为阳文,四字距离疏远,但是每个字结构天真烂漫,随体布势,一任自然,其中“萧”字点画修长,有卓然出尘之姿,意味绵长。

(二)整饬类

秦汉金文中较为整饬的文字大致可以分为两种:其一,点画圆转流畅,结字匀称修长,与秦代《泰山刻石》《琅琊台刻石》等篆书风格相类似,字法合于许氏《说文解字》,如《阳陵虎符》《十六年鉴》,此类文字在秦汉金文中相对较少,其原因是与甲骨秦诏版战国 玺汇0164 戰国 赵武襄君铍诅楚文秦诏版战国 丞相启状戈战国 商鞅方升说文解字(真本)秦诏版西周 散氏盘战国 石鼓文秦 会稽刻石秦诏版西周 皆壶战国 望山楚简文类似,由于铜质质地较硬,工匠在其上刊刻较为平直的点画,而圆转的点画相对困难,因此这一风格的铭文相对较少;其二,点画平直,结字统一,章法整齐,与秦汉印章中的文字相近,如《长阳鼎》铭文、《黄山鼎》铭文、《建昭三年钟》铭文(图7)等。此类文字与许慎在《说文解字》中所说的“摹印篆”(图8)相类,其风格特点为点画平直饱满 ,结字宽博停匀,其篆法并不一定完全符合秦代及汉代小篆的规范,在笔画上或颇增省,或屈曲盘折。马国权先生在《缪篆研究》中也谈到了缪篆与汉篆的问题,提出了与罗福颐和王人聪先生不同的看法。另外,在摹印篆与汉篆的异同关系上,马国权先生认为摹印篆在一定程度上比缪篆更为精工匀称,同时对清代陈灃在《摹印述》中谈到的“缪篆”提出不同看法,他认为陈灃在缪篆一体中将《延光残碑》《张迁碑》《韩仁碑》碑额,以及汉晋铜器、砖瓦文字列为缪篆,与印章文字匀称的结构、精严的笔画不可等量齐观。[4]这也为我们能够进一步认清两者之间的关系,进而更加清晰地对待两汉时期青铜文字提供了有力的证据。马国权先生从字形及文献材料的角度将缪篆与摹印篆加以区分,本文按照文字书写风格,将青铜器铭文中出现的与汉印风格相近似者,亦列入了缪篆金文一类,并不将其与印章文字做严格的界定,如此对于研究汉代金文类的书风会更加完备。

(三)装饰类

此类金文是在秦小篆的基础上,通过诘屈盘绕或添加虫鸟纹饰而形成的一种特殊的文字,其风格高贵华丽,富有装饰效果,变幻莫测、难以辨识,一般称其为“鸟虫篆”“花体篆”等,秦汉时期亦常见,与此类风格相类似的还有西汉时期的《武威张伯升柩铭》,此铭文虽为墨迹,但书写方式也具有浓郁的装饰色彩,点画屈曲盘绕,结构宽博方正,东汉隶书《张迁碑》碑额文字的书写风格与此类篆书类似。关于这类铭文的使用曾有学者提出过猜想,即汉时铭旌尺幅宽大,书写所用毛笔较小,只能将笔画做盘曲弯折的方式才能使整幅空间显得较为茂密饱满。这种装饰类金文一般常见于秦汉印章之中(图9),少数出现在器物上,1968年河北省满城县汉墓出土的西汉时期的错金银鸟篆文壶,现藏于河北省博物馆,盖纽间有三字,壶身有二十八字,铭文为花体篆文,每字的基本笔画皆为弯曲回旋的双线勾勒而成,并错以金银,更加精美(图10)。除此之外,还有一些如“洗”上的铭文,也带有很强烈的装饰性,如《永初元年堂狼洗》《永建五年朱洗》等。

(四)简约类

此类文字已经逐渐脱离了字形和点画的束缚,字法开始逐渐呈现出隶书特点,字法简约,部分刻制相对较为荒率(图11),甚至出现了篆隶书杂糅的现象,这种现象的出现也标志着隶书使用的广泛性,同时说明隶书的字体并不是篆书快写的结果,而是由篆书简化后形成的一种初具规范的文字式样。更有甚者,完全呈现出成熟隶书所具有的点画与结字风格,与当时碑刻隶书无异,如《阳泉使者熏炉》《熹平钟》等(图12)。

约稿、责编:徐琳祺