“互联网+”视域下高校哲学社会科学专业课程思政建设

2023-06-20周佩玲孙功

周佩玲 孙功

摘 要:高校哲学社会科学专业课程具有知识性、学术性和意识形态性,是高校课程思政建设的重要内容。在“互联网+”背景下开展哲学社会科学专业课程思政建设,有助于充分发挥哲学社会科学专业课程育人功能、正确引导大学生的思想行为、促进思政课与哲学社会科学专业课程育人功能有机融合。 “互联网+”背景下,哲学社会科学专业课程思政建设应当着力于转变教学目标、革新教学环节、创新教学手段和构建完善的教学平台;未来哲学社会科学专业课程思政建设要发挥马克思主义理论指导作用、建立国际视野的思政教育体系以及规范网络道德及法治教育。

关键词:互联网+;课程思政;社会科学;价值观

中图分类号:C41 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2023)02-0103-06

基金项目:深圳市教育科学规划年度重点课题:互联网+背景下大学生社会主义核心价值观的认同教育融入专业课程研究——以社会科学课程为例(ZDFZ20016)

作者简介:周佩玲(1990-),女,江苏无锡人,副教授, 博士,研究方向:课程教学改革。

Abstract: The courses of philosophy and social science in colleges and universities are intellectual,academic and ideological,which is an important content of ideological and political construction in colleges and universities.The ideological and political construction of philosophy and social science courses under the background of "Internet +" is helpful to give full play to the educational function of philosophy and social science courses,correctly guide the thought and behavior of college students,and promote the organic integration of ideological and political courses with the educational function of philosophy and social science courses.Under the background of "Internet +",the ideological and political construction of philosophy and social science courses should focus on changing teaching objectives,innovating teaching links,innovating teaching methods and constructing perfect teaching platforms;The ideological and political construction of philosophy and social science courses in the future should make the most use of the guiding role of Marxist theory,establish an educational system of ideological and political education with an international perspective,and standardize the education of network morality and rule of law.

Key words:internet +;ideological and political education in curriculum;social sciences;values

作为高等教育的重要组成,高校哲学社会科学课程(本文特指马克思主义理论、思想政治教育以外的其它哲学社会科学)除了具有知识性和学术性之外,还具有明显的意识形态属性,发挥着立德树人的重要作用,因而是高校课程思政建设的重要内容。教育部等八部门联合发布的《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》,提出要扎实推进哲学社会科学专业课程思政建设。但一直以来,高校哲学社会科学专业课程往往以知识灌输式教学为主,缺乏课程思政的内容和过程[1],与教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》明确要求的“课程思政要全面贯穿于所有高校与所有专业,核心是全方位提升人才培育能力,增强课程思政内容的优化与供给,实现立德树人的教育目标”[2]相差甚远。这也直接导致了大学生感知和理解社会主义核心价值观达不到预期效果,难以运用所学知识解决现实中存在的问题。互联网+背景下的高校哲学社会科学专业课程思政建设要想卓有成效,既需充分挖掘“传统经验”,又要充分运用“互联网+”背景下的资源优势,以开放的胸襟开拓创新[3]。

一、“互联网+”视域下哲学社会科学专业课程思政建设的必要性及其意义

(一)“互联网+”视域下哲学社会科学专业课程思政建设的必要性

课程思政是以大学生为对象,通过不断解决大学生的思想观念、政治立场问题,逐步提高大学生的思想水平、政治觉悟、道德品质。作为“网络原住民”,当前的大学生天然、不假思索地通过网络来把握世界,具有以往时代无法想象的开阔视野,几乎能即时地获得来自世界各个角落的信息。然而,在流量經济盛行下,一些APP、自媒体、社交媒体等为了获取点击量和赚取广告收入,不遗余力地编发和推送大量危言耸听、沽名钓誉、移花接木、低俗庸俗的信息吸引用户眼球,给大学生社会主义核心价值观培育带来巨大冲击[4]。且西方仍有许多国家企图利用网络攻击我国社会制度,一些错误思潮在网络上泛滥成灾,其中不乏企图对我国“西化”“分化”的。当代青年大学生世界观、人生观、价值观尚未成熟,较易受社会不良风气、偏激的网络舆论和消极的网络信息影响。在无力或难以分辨真伪的海量信息的肆意冲击下,高度依赖网络信息的大学生在价值选择方面具有娱乐化、时尚化倾向,价值观具有了“粉丝化”倾向,他们的价值判断和选择受“偶像”“意见领袖”的影响日益明显,形形色色的明星和主播受到大学生群体的追捧。因此,以这些“网络原住民”为对象的高校思想政治教育工作不能不关注“互联网”这个时代教育背景。从这个角度来说,作为高校思想政治教育工作的重要组成部分,“互联网+”背景下的高校哲学社会科学专业课程思政建设不仅十分有必要,而且还有着强烈的时代特征与现实意义。

(二)“互联网+”视域下哲学社会科学专业课程思政建设的意义

首先,有助于充分发挥高校哲学社会科学专业课程的育人功能。在课程思政的课程体系建设规划中,哲学社会科学专业课程具有特殊的地位和作用。哲学社会科学的研究对象既包括人的情感、价值和主观精神等,也包括人类社会规律、人与社会的实践活动,是人类认识世界和改造世界的主要思想依据和有力认识工具[5]。因而,哲学社会科学具有显而易见的知识性、学术性和意识形态性等基本属性。这一特征决定哲学社会科学具有天然的育人功能,是高校思想政治教育的重要载体,也是高校思政课程的有益支撑,自然应当承担起“课程思政”的重任。习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出:“高校哲学社会科学有重要的育人功能,要面向全体学生,帮助学生形成正确的世界观、人生观、价值观,提高道德修养和精神境界,养成科学思维习惯,促进身心和人格健康发展。”[6]这一论述指明了高校哲学社会科学的使命和责任,明确了哲学社会科学育人功能的基本内涵。高校哲学社会科学专业课程作为哲学社会科学教育的主要载体,以其人文意蕴感召和规范学生行为,培养学生的理想信念、道德情操、政治思想、法律意识、生活态度、审美能力,发挥着价值观导向、民族精神培育、思想道德修养和综合素质提升等不同功能[7]。网络时代,网络平台的全天候即时跨时空互动特性,打破了学生的时间、地域、专业和学校界限,为高校价值观教育提供了新的媒介,形成了更为平等、开放、公开的教学环境,成为新冠肺炎疫情期间线上教学优势凸显的时代原因[8]。因此,基于互联网+的高校哲学社会科学专业课程思政建设,能够更好地帮助大学生养成科学思维习惯,促进其身心和人格健康发展,最终达成高校哲学社会科学专业课程育人功能的充分实现。

其次,有助于正确引导大学生思想行为,帮助他们形成正确的世界观、人生观和价值观。随着时代发展,网络已成为高校加强大学生思想政治教育的重要途径。当前,青年大学生已从网络社会的生力军转向主力军,正逐步从信息的被动接受者转变为信息传播的参与者,甚至是网络文化环境的传承者、创造者。因此,如何有力有效发挥网络的杠杆作用,助力大学生成长成才,是当前高校思想政治教育工作者必须要不断思考和探索的重要课题。互联网教育背景下,哲学社会科学专业课程教师可以利用最新最成熟的网络教育平台拓展课程思政教育的新阵地、新途径、新渠道,将思想政治教育寓于网络互动中,建设融思政性、知识性、文化性、服务性于一体的网络文化环境,利用网络的传播功能引导青年大学生养成良好的思想政治素养和人文科学素养,通过健康向上的网络文化环境引导大学生自觉抵制消极文化和错误舆论导向,使网络成为弘扬主旋律、传递正能量的重要阵地。同时,网络资源是一把“双刃剑”,只有经过教师监管与筛选的网络教育资源,才是真正促进大学生健康成长成才的助推器。针对大学生关心的热点和难点问题,教师利用互联网语境下的案例给予及时解答和引导,更易使学生产生共鸣,对于良好思想的渗透有更直接的效果。在教师的监管与筛选下,网络视阈下的哲学社会科学专业课程思政能够确保利用正确的舆论导向引导人、鼓舞人,使大学生在健康和谐的网络环境下健康成长成才,培养大学生德智体美劳全面发展,成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。因此,基于互联网的高校哲学社会科学专业课程思政建设,能够更好地帮助大学生形成正确的世界观、人生观和价值观,提高其道德修养和精神境界。

再次,有助于实现思政课程与哲学社会科学课程育人功能的有机融合。课程思政是一种整体性的课程观,传统思想政治教育中思政课程的“孤军奋战”不利于育人功能的充分实现,所以必须要拓展思想政治教育领域,实现育人过程的全课程参与。基于共同的育人目标,高校哲学社会科学专业课程与思政课在育人方向上高度一致,但是两者各有特定的研究对象、理论体系和学科范畴,具有相对独立性,不存在彼此的替代或消解。因此两者要准确定位、明确职责,同向同行、彼此助力、相得益彰。当前,思政课教学一定程度上存在着硬“灌输”现象,导致当代大学生对思政课教学的内容和方法缺乏认同感,思政课育人功能的发挥大打折扣。而“互联网+”背景下的高校哲学社会科学专业课程思政建设,能够充分运用互联网的开放性,阐明人类实践活动的特点和意义,揭示人类社会的发展规律及其发展趋势,为思政课教学提供有力的学科支撑和丰富的学术资源,使思政课程和哲学社会科学课程的育人功能同向同行,相互助力,形成立德树人协同效应。

二、“互联网+”视域下哲学社会科学专业课程思政构建路径

(一)转变教学目标

互联网环境下,高校要摒弃哲学社会科学专业课程原有的灌输式的教学方法,将哲学社会科学专业课程教学目标由单纯的知识传授转向全面育人,重点培养学生的社会参与能力、批判性思维。哲学社会科学专业课程教师与学生之间的关系也应作出相应改变,教师要由原有的知识传授型身份转变为方向引导型角色,要注重培养学生正确价值观以及在实践、审美、信息获取等各方面的能力[9]。在开展思政教育时,哲学社会科学专业课程教师应理性看待西方思想,以辩证思维引导、培养大学生正确的价值观,尤其要注重大学生的同理心和共情能力的培养。

(二)革新教学方法

哲学社会科学专业课程教学方法的整体设计要充分体现立德树人教学目标,达到“教-学-做”一体化。因此,哲学社会科学专业课程教师要坚决抛弃以往“填鸭式”的教学方法,充分利用豐富的网络教育资源,革新并逐步完善教学方法,以有效提升育人质量。应立足于多种网络教育平台的综合使用、创新型教学工具的灵活运用、热点教学案例的恰当引用、课后作业的针对性布置等,达成培养学生各方面实践能力和树立学生正确价值观的教学目标。在哲学社会科学专业课程思政教育过程中,教师应想方设法努力采用多种网络教育平台或软件辅助教学。如,采用腾讯直播课堂为主要直播课程平台、采用腾讯会议进行小组作业讨论与分享汇报、采用腾讯QQ群使师生之间保持实时联系加强互动、采用腾讯文档作为线上小组收发作业平台等,以有效提升教学质量与育人效果。腾讯课堂的弹幕功能和QQ群的聊天功能可以营造相对轻松的讨论氛围,吸纳性格内向的学生参与课程互动,不仅拉近了师生间的距离且增加了师生与生生间的互动;腾讯会议与腾讯文档等辅助教学软件的使用,使教学摆脱了时空限制,师生与生生之间可以线上随时沟通知识重难点、分享学习心得与学习资源、定时发布与收取作业等。

(三)创新教学手段

互联网+视阈下的高校课程思政建设,必须正确处理好“课程内容”与“互联网+多元价值观侵入”的关系,建设基于互联网环境的优势教学场景,融入丰富的正能量的网络流行内容助力思政教育。首先,应充分利用微博、百度贴吧、哔哩哔哩等平台,搜集、整理、选择学生喜闻乐见的丰富的线上多媒体素材,深挖素材所承载的核心价值观并适时融入课程教学,达成显性教育与隐形教育相融合,使学生在内容上感兴趣,在心理上有认同感。其次,在课堂教学中,教师可融入文本分析、话语分析等研究方法,将课程内容设置与国家的政治、经济、文化发展相关联,引领大学生坚定党的领导,为国家富强、民族振兴而奋斗。最后,在教师专业性培养中要处理好“教师人设与课程思政引领之于大学生的关系”,树立“社会主义核心价值观引领者”的教师人设,充分了解学生的思想动向,在互联网环境下形成新的有说服力的话语权,建立平等交流的新型主体间关系。由此,教师应充分利用网络资源与新型技术创新教学手段,辅助课堂教学,使学生对课堂内容有更好的吸收。

(四)完善教学平台

在互联网技术支撑下,高校要建立课内外结合、理论实践互通、师生交流的课程辅助教学平台,將哲学社会科学专业课程的资源汇集起来,形成课程共同体。要打破原有学院、学科、课题推动教学的模式,建立跨学院、跨学科、跨课题,以实现立德树人教学目标为目的的教学模式。教师可以通过视频网站、微信公众号、论坛等方式,向学生推送知识信息,以适合互联网语境的案例、风趣的语言图片,传达时政热点、新闻民生,达到思政教育的隐性渗透。

三、“互联网+”视域下哲学社会科学专业课程思政建设要求

在“互联网+”教育背景下,为更好发挥高校哲学社会科学的育人功能,高校哲学社会科学专业课程思政建设要发挥马克思主义理论对课程的引领作用,建立具有国际视野的课程教学体系以及营造良好的网络教学环境。

(一)发挥马克思主义理论对高校哲学社会科学专业课程的引领作用

巩固马克思主义在高校意识形态领域的指导地位,坚持社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,必须发挥马克思主义理论对高校哲学社会科学专业课程的指导作用,使哲学社会科学专业课程思政建设置于坚实的马克思主义理论基础之上,将马克思主义理论与哲学社会科学学科教学相融合,以马克思主义为科学的理论支撑,以更易接受、更形象的方式,“春风化雨”地达到思想政治教育功能的隐性输出,“把脉”学生的现实需求和思想困境,培育理性平和的健康心态,加强人文关怀和心理疏导,让教师成为重要的思想文化传播者。

(二)建立具有国际视野的哲学社会科学专业课程教学体系

当前,世界进入新的动荡变革期,百年变局与世纪疫情交织叠加,单边主义、保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流,国际体系和国际秩序深度调整,这些都为高校哲学社会科学专业课程立德树人目标的实现带来新的挑战。在此背景下,要更好完成高校哲学社会科学专业课程立德树人根本任务,必须建立具有国际视野的哲学社会科学专业课程教学体系。习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中指出,要按照立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来的思路,着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。所以,当前高校哲学社会科学专业课程教学体系建设要具有国际视野,致力于培养具有大世界观的全面人才。高校应借助互联网环境下丰富多样的信息资源,打开学生眼界,使他们对世界有更全方位的认识;要引导大学生运用马克思主义理论对世界上存在的多元文化进行价值评判,结合历史环境的局限性考虑其存在的原因,进而引领他们正确看待多元文化,取其精华、去其糟粕,树立文化自信。中华民族有着深厚的文化底蕴,走中国特色社会主义道路,必须以中华优秀传统文化为根,将中华优秀传统文化植根于每一个当代大学生心中,引领大学生坚定“四个自信”,以强大精神动力引领大学生投身于国家富强、民族振兴建设中,这也需要建立具有国际视野的哲学社会科学专业课程教学体系。

(三)营造良好的哲学社会科学专业课程网络教学环境

信息化环境下,高校校园网络已经成为学校教育教学活动及管理工作的重要工具,有效地促进了学校教育教学等工作的顺利发展。高校必须积极营造良好的哲学社会科学专业课程网络教学环境,打造安全而高效的校园网络教学平台,以提升办学质量。随着信息技术的快速发展,网络已融入大学生的学习和生活的方方面面,并深刻影响他们的思维方式和行为方式。但网络是一把双刃剑,教师应责无旁贷地充当网络行为规范者角色,展示网络正能量信息,明确网络道德标准和法律界限,引导正确的网络冲浪方式,营造健康网络环境。网络不是法外之地,高校应通过积极营造良好的哲学社会科学专业课程网络教学环境,让每个学生都争做文明网民,帮助他们在复杂的网络环境中健康成长。

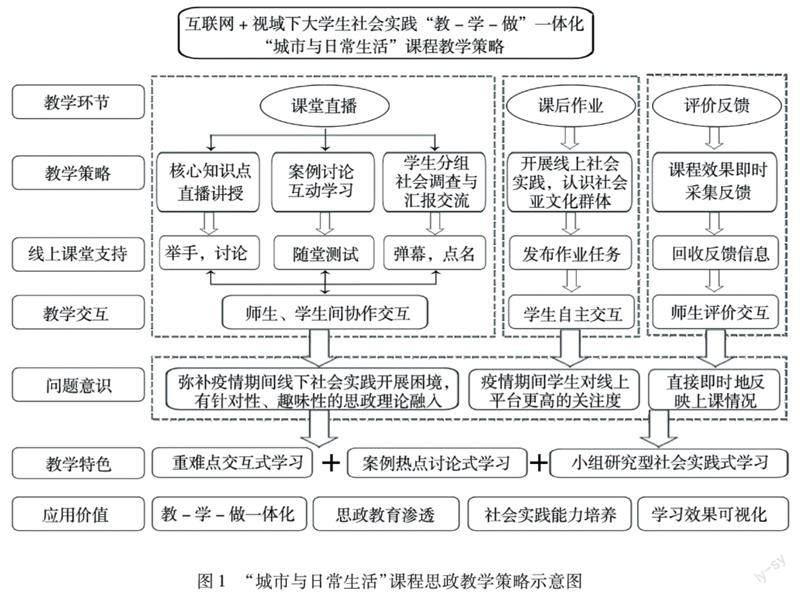

四、“城市与日常生活”课程思政教学设计

“城市与日常生活”是哈尔滨工业大学(深圳)开设的一门文理通识教育课程。“城市与日常生活”课程思政的教学设计可以概括为课堂直播、课后作业与汇报、终期效果的评价反馈等三个环节。

(一)课堂直播

以腾讯直播课堂为主要讲授平台,设计16学时。课前提出思考性问题,课堂直播过程中进行核心知识点的讲授,引导学生发散思考,带着问题学习课程。根据网络环境,选取时下热点的中外事件作为案例,有针对性地融入课程内容,如由电视剧《长安十二时辰》引入古代城市历史演进的知识讲解、由微博“227事件”引出对明星粉丝群体价值观的讨论等。课堂上鼓励学生畅所欲言,积极表达想法。课堂直播过程中,教师可通过屏幕共享、投票、举手、分组、点名等平台互助功能,督促学生保持专注,进一步加强教学互动,调动课堂气氛。教学互动能够让教师实时掌控学生学情,及时调整教学策略,课堂参与感可以提高学生上课的积极性和专注度。课堂以更开放包容的视角,为大学生自我认同过程中的价值观形成提供理想场域。

(二)课后作业与汇报

提前通知期中期末的作业内容及形式。作业内容主要是围绕网络新型群体展开研究,以开放性问题为主开展线上实践,形式主要为小论文和PPT汇报。通过问卷设计的问题了解学生对二次元、粉丝、主播等社会亚文化群体的了解情况。反其道而行之,让学生在不熟悉的领域进行调查研究,在熟悉的领域作为“重要文化报道人”与其他学生互动,引导学生走出舒适圈进行多维思考。让学生分组合作,以小组形式汇报,共同完成期中期末作业,培养学生的团队意识。鼓励学生在合作中表达自我意识,在促进小组成员之间有效沟通的同时,也提升了他们的语言表达能力。引领学生参与交互式学习,多种思维的碰撞激发了学生更多的学习热情,促进了小组成员自主获取信息能力的提高。

(三)終期效果的评价反馈

每一次课堂直播课后通过QQ群、微信群与学生及时沟通课堂教学感受,采集学生对课堂直播节奏和内容的评价并迅速进行教学策略调整。通过问卷星等平台对授课学生进行问卷调查,问卷设计的问题主要涉及课堂直播内容的掌握程度、个人思想的改变情况、对课堂氛围的满意程度等。通过问卷将学习效果可视化,可以精准评估价值观教育的有效性,检验思政内容的融合效果。教师根据所反馈的课程教学效果对教学设计进行系统调整和完善,打造互联网+背景下思想政治教育融入高校哲学社会科学专业课程教学的优秀课程思政范例。

图1 “城市与日常生活”课程思政教学策略示意图

我国高等院校大学生社会实践教学环节普遍缺失,思政教育形式单一,尤其是理工科院系学生缺乏人文社科素养培训和社会实践经验。针对这些问题,哈尔滨工业大学(深圳)开设了文理通识教育课程“城市与日常生活”,积极开展网络视阈下的课程思政建设,转变教学目标、革新教学环节、创新教学手段和完善教学平台,以蕴含思政教育内涵的时事热点融入课堂教学,显性教育与隐形教育相结合,让大学生在喜闻乐见的案例式学习讨论中树立正确的世界观、人生观、价值观;在小组研究型社会观察中潜移默化地实践理论内容,提高思政教育的针对性、实效性与说服力。课程的“教-学-做”一体化的教学逻辑,课堂直播、课后作业与汇报、终期效果的评价反馈等创新型教学设计,均从互联网环境出发,正确“把脉”学生的现实需求和思想困境,以潜移默化的形式,“春风化雨”般地实现了思想政治教育功能的隐性输出,因此可为同类型课程提供参考。

参考文献:

[1] 李曼丽.中国大学通识教育理念及制度的构建反思:1995—2005[J].北京大学教育评论,2006,4(3):86-99.

[2] 中华人民共和国教育部.高等学校课程思政建设指导纲要[R].中华人民共和国教育部,2020.

[3] 姚黎英,杨帆,于淼,等.协同创新视域下高校思政理论课教学改革创新研究[J].中国多媒体与网络教学学报,2019(6):67-68.

[4] 焦红强.融媒体环境下社会主义核心价值观培育探析[J].河南教育(高教),2019(7):54-57.

[5] 王鹏.于“无声”处润泽时代新人[N].中国教育报,2021-03-11(08).

[6] 习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2016-05-19(02).

[7] 辛如彬.“互联网+课程思政”育人特征、困境与实施策略[J].思想教育研究,2022(5):137-142.

[8] 何小英,黄心怡.“互联网+”背景下社会主义核心价值观融入高校思想政治理论课教学新模式探析[J].高教学刊,2021(9):100-103.

[9] 吴康宁.知识的控制与分等∶课程结构的社会学意义[J].教育理论与实践,2000,20(11):24-25.

[责任编辑:吴晓红]