黔南州林下经济高质量发展现状问题及对策

2023-06-01夏大娟王劲榆

夏大娟,商 航,王劲榆,严 辉,胡 红

(黔南州林业局,贵州黔南 558000)

“林下经济”(Non-timber Forest-based Economy)一词源于2003 年仲崇玺在《林业勘察设计》发表的《对发展林下经济开发北药种植的探讨》[1]。2018 年,中国林学会颁布《林下经济术语》(T/CSF 001—2018)将林下经济定义为:依托森林、林地及其生态环境,遵循可持续经营原则,以开展复合经营为主要特征的生态友好型经济,包括林下种植、林下养殖、相关产品采集加工、森林景观利用等[2]。发展林下经济是深化集体林权制度改革、实现林业经济转型发展、提高林地综合效益、促进林业可持续发展、提升农民收入水平、全面推进乡村振兴的重要举措[3-6]。

近年来,我国林下经济发展呈现稳中有进的良好态势。2021 年,全国林下经济经营和利用林地面积超过4000.02 万hm2,各类经营主体超过90 万个,从业人数达3400 万人,国家林下经济示范基地总数达649个,为助推生态文明建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出了重要贡献[7]。“十四五”期间,贵州省把发展林下经济作为全省践行“两山论”、守好“两条底线”的具体实践和“在乡村振兴上开新局,在生态文明建设上出新绩”的关键举措[3],从省级层面出台了《关于加快推进林下经济高质量发展的意见》[8],成立贵州省加快推进林下经济高质量发展领导小组,统筹推进贵州省林下经济高质量发展。2021 年贵州省林下经济经营和利用林地面积达186.67 万hm2,产值560 亿元,面积、产值较“十三五”期间增长了27%、40%[9-10],累计建成千亩以上林下种养基地321个,林下经济实施主体达到1.75万个,带动302.8 万农村人口月均增收1294 元,实现了“十四五”良好开局[10]。

黔南布依族苗族自治州(简称黔南州)位于贵州省中南部,是全国30 个少数民族自治州之一,全州下辖12 个县(市),总面积261.87 万hm2,林地面积174.33 万hm2,森林覆盖率66%,森林蓄积量达8000 万m3。2021 年,黔南州依托丰富的林地资源大力发展林下经济,全年经营和利用林地面积达到25 万hm2,较2020 年扩增8.33 万hm2,实现全产业链产值88亿元,带动农村常住28万人月均增收1446元,有效促进了林农增收致富,但因发展质量不高,其在乡村振兴中的最大价值未能完全发挥。本文充分分析黔南州林下经济发展现状及存在问题,并针对当前发展困境提出对策和建议,以期为推动林下经济高质量发展,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供科学有效建议。

调查研究方法:2021 年下半年,黔南州组建4 个课题调研组,采取实地走访调研、线上统计调查等方式对辖区内12个县(市)林下经济发展现状开展调查研究。调研指标涉及发展面积、产值、经营主体发展现状、利益联结、发展单品品种及规模、品牌市场竞争力、科技支撑、基础配套设施情况等指标,共收到基层林业部门反馈的有效统计表36 份、典型案例10余个,经营主体有效反馈意见32条。

1 现状

2021 年,在贵州省委、省政府出台有利政策大力推动和黔南州委、州政府高度重视和坚强领导下,黔南州经营和利用林地面积逐渐扩大,初步形成了以中药材、食用菌、林下鸡、林下蜂、林下采集、森林景观利用等为主的林下经济产业特色。虽然发展初具成效,但通过对调研数据的分析,发现当前黔南州林下经济发展存在着产业分布零散、经营主体不强、三产融合不够,产品效益不高、品牌打造不响、要素保障不足等问题,严重制约林下经济高质量发展。数据显示,2021 年黔南州林下经济产值3.52 万元·hm-2,除铁皮石斛、松茯苓、金花茶等林下种植业依托自然环境得到蓬勃发展,市场前景较好,经营效益较高外(见表1),林下养殖、林产品采集加工、森林景观利用等效益普遍不高,其中,林下采集加工业产值仅1.51万元·hm-2,产品附加值低,效益还有待提升。黔南州单位综合产值效益虽略高于贵州省水平,但与江西省相比[11],还存在较大差距,黔南州产值仅为江西省的53%。

2 存在的问题

2.1 产业分布零散,规模单品不足

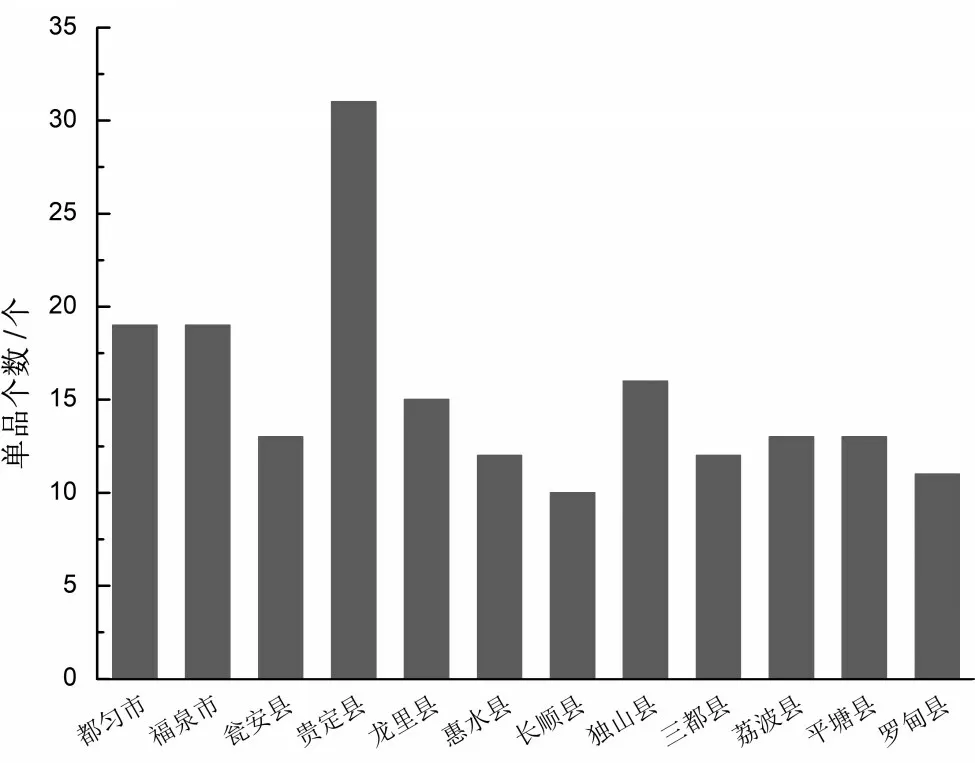

黔南州林下经济产业在生产实践中逐渐形成林药、林菌、林禽(鸡)、林畜、林蜂、林菜、林花、林茶等发展模式,但因缺少科学产业定位和整体规划,产业多零星分散,发展品种种类多而繁杂,规模单品发展不足,产业规模化、特色化难以形成。黔南州林下经济发展品种共86 种,除铁皮石斛、南板蓝根、松茯苓、辣椒等发展规模超666.67 hm2外,多数产业零星分散、不成规模,有近40%的单品规模不足66.67 hm2(见表2)。黔南州各县(市)平均发展单品15 种,最多县达30 种(见图1),“一县一业一特一品牌”产业格局未形成。

图1 黔南州各县(市)林下经济单品统计图

表2 黔南州林下经济单品发展规模统计表 单位/个

2.2 经营主体不强,发展动能不够

黔南州立足资源禀赋发展林下经济,初步形成企业、合作社、农户等经营主体形态,但受投资成本高、回报周期长、产业风险大等因素影响,经营主体投入发展尚不成规模,领军龙头企业示范带动缺乏,市场主体总体呈现“小、散、弱”状态,综合发展实力弱,集约化、专业化的发展格局未形成。2021 年,黔南州872 家林下经济实施主体,其中659 家为农户独立经营,面积从几到几十亩不等,单个主体规模不大,规模经营能人大户较少;企业150 余家,无国家级龙头企业,省级龙头企业仅11家,州内像荔波县启明农业科技发展有限责任公司(省级第八批林业龙头企业,发展林下仿野生铁皮石斛0.08 万hm2,年产量93 t,建成铁皮石斛基地6 个,带动发展企业5 家、合作社12个,带动农户3.18万人,人均年增收2.9万元)等辐射带动较为明显的企业屈指可数;农村专业合作社60余家,多数经营模式较为粗放,常因经营不善而倒闭,经营效益好的合作社数量不多。

2.3 三产融合不够,产品效益不高

强化三产融合对延伸产业链和价值链,提升产业效益具有重要意义,但与农业产业相比,黔南州林下经济产业尚处于起步阶段,一二产生产基地、加工企业、流通市场等设施配套不足,三产服务体系不健全,全产业链融合发展程度低,产业发展质量和效益不高。目前,黔南州林下中药材、食用菌等加工厂不足10家,种植和野生采集产品以原材料销售为主,加工转化率不到30%;养殖产品屠宰后直接流入市场销售,精深加工产品不多;景观旅游业发展模式单一、融合发展不足,产品附加值和产业效益得不到提升。

2.4 品牌打造不响,市场竞争力不强

依托得天独厚的生长环境,黔南州林下经济产品品质优良,但因产品品牌还未打响,许多特色产品市场知名度和影响力有限,竞争力不足。市场经营主体品牌意识薄弱,对品牌的创建力度不够是品牌打不响的原因之一,黔南州仅有不到10%的林下产品已注册商标或经“三品一标”及其他资质认证,多数产品“没有包装”“没有牌子”,甚至是“没名没姓”。市场主体品牌构建发展思路不清晰,对同类产品品牌盲目地模仿和跟进,如铁皮石斛出现“苗斛”“荔斛”“苗斛牌铁皮石斛”“养珍谷”“石上森”等5种商标品牌;罗甸艾力康公司注册的艾纳香产品商标有“阿娜香”“艾娜香”2种标识,这就导致品牌同构化严重,特色品牌难以做大做强。区域特色品牌开发力度不够,宣传投入不足是品牌打不响的关键因素。因缺乏特色元素注入,产品缺乏创新,可识别性不强,核心竞争力弱,加之品牌宣传推广渠道有限,知名品牌很难形成。

2.5 要素保障不足,产业根基不牢

近年来,林下经济在政府出台有关政策下得到大规模发展,但科技人才支撑、基础配套设施、投入资金等要素保障相对滞后,产业基础薄弱,产业发展根基不牢。在科技领域方面,黔南州林下经济发展缺乏专业的、统一的技术标准和服务,林下种养良种选育、提纯复壮、新品种研发等基础性工作较为滞后,野生品种保育扩繁等方面还基本为空白,缺乏规范采集林下野生食用菌的专业技术指导[12]。在人才领域方面,林业部门缺少系统性指导林下经济发展的技术人才,基层林下产业技术性人才短缺,州内院校、企业和农技部门人才参与产业发展力量薄弱,指导服务经营主体力度小。在资金投入方面,启动资金与深入发展资金不足,财政资金、金融资本、相关项目资金整合投入不足,争取到可用于林下经济发展的资金数额不多,资金缺口较大,企业发展压力大。在基础配套设施方面,仅有27%的林下经济基地水、电、路、讯等基础设施基本齐全,多数林地水、电、路、讯等基础设施无法满足产业发展需要,高质量高速度发展保障不足。

3 对策

3.1 强化规划引领,突出地方特色

“十四五”初,黔南州充分认识到产业发展缺乏中长期规划的不足,结合林地资源条件、群众种植习惯和意愿、市场需求和产业基础等,因地制宜编制印发了《黔南州“十四五”林下经济发展规划》(以下简称《规划》)。为切实推动《规划》落地落实,林业部门应进一步加强统筹协调,推进形成部门合力,突出地方特色发展林下经济,走出一条差异化发展的路子。要强化规划引领作用,按照“一带两区三基地”空间布局和“一县一业一特一品牌”发展思路,实施林下经济扩面增效行动,把单品变成主导产品,把主导产品变成主导产业、特色产业,形成规模化产业集群带。

1)“一带”即“贵惠长龙”特色林业集群带。“贵定县、惠水县、长顺县、龙里县”依托“环贵阳、邻贵阳”区域优势,面向贵阳消费群体重点发展以“林菌、林菜、林花、林禽”为主的高端、绿色、有机林下经济特色产品,如红托竹荪、羊肚菌、大球盖菇、香菇等林下菌,蕨菜、香椿、折耳根等绿色有机林下蔬菜,百合、玫瑰等兼具观赏、实用价值的林下花卉和“长顺绿壳蛋鸡”等区域特色林禽产品等。2)“两区”即“都福瓮”林下中药材主产区、“三独平”林下茯苓主产区。“都匀市、福泉市、瓮安县”充分结合群众种植习惯和意愿发展林下中药材产业,具体发展品种如太子参、天麻、黄精、何首乌等珍贵中药材和道地中药材,“三都县、独山县、平塘县”依托丰富的马尾松林资源发展林下松茯苓种植业,走出一条区别于其他市(州)的差异化发展道路。3)“三基地”即结合现有产业基础和区域特色重点发展荔波林下石斛种植基地、都匀第四届中国绿化博览会绿化博览园国家级康养示范基地、罗甸林下砂仁种植基地。力争到2025 年,利用林地面积总规模达33.33 万hm2,在“十三五”末基础上翻一番,实现总产值150 亿元以上,在“十三五”末基础上翻两番。

3.2 壮大市场主体,激活发展动能

市场主体是林下经济发展的重要基础,通过培育壮大市场主体,带动激发产业发展内生动力。大力引进行业龙头企业,培育本土能人大户、农民合作社等新型农业经营主体,创新“龙头企业+国有林场+合作社+农户”的组织模式,形成企业、农民合作社、国有(集体)林场、家庭林场等多元化经营格局,激活发展动力。1)引进龙头企业。大力开展招商引资,充分用好用足东西部协作、广州对口帮扶黔南资源,聚焦重点产业,研究出台针对性优惠政策,大力引进一批科技含量高、引领性强、市场渠道好的优强龙头企业,通过企业有效连接市场、联结利益、带动农户、带动产业,以点带面辐射带动黔南州林下经济产业规模化、标准化、集约化发展。2)加强现有市场主体的培育。从现有企业和专业合作社中重点培育支持一批,发展成为规模化、集约化、整体竞争力强的龙头企业;大力培育能人和种养大户,鼓励本土能人大户按照适地适树、适林适业的原则,选择小气候优越、土壤肥沃、水源条件较好、交通比较便利的地段发展林下经济[3]。3)鼓励国有林场先行先试发展林下经济。创新“龙头企业+国有林场+合作社+农户”的组织模式,增加资金投入量,完善基础配套设施支持国有林场建设主体发展林下经济,不断扩大市场主体。

3.3 激发接二连三,促进三产融合

充分吸收近年农业产业结构调整中积累的经验,健全林下经济二产薄弱链,延伸仓储、物流、销售等产业链,做到“接二连三”,推动一二三产业融合发展。1)做大“一产”。围绕“一带两区三基地”空间布局,做大林菌、林药、林禽等优势和特色品种资源,进一步挖掘“一产”潜力。2)做强“二产”。以招商引资为实现“接二连三”的主要途径,依靠大量引进新型经营主体,依托林下资源建立林下种植养殖初精加工基地,做强林下产品初精加工产业链,同时逐步畅通供应链,实现基地种养、加工、仓储、物流、销售一体化融合发展。3)做活“三产”。依托森林生态资源、景观资源、食药资源,布局建设一批设施齐全、特色突出、服务优良的森林康养基地,有序开展保健养生、康复疗养、健康养老服务,把林下经济打造成景观、食药产品有机结合在一起的综合产业,做到可持续性发展。4)促进三产融合。在产业融合上做足文章,全力推进林下经济产品研发和精深加工,推动林下经济产品工业化,打通销售渠道,积极发展森林旅游、森林康养等新业态,推动林下经济“一产”“二产”和“三产”的全面融合发展。

3.4 着力品牌创建,提升竞争能力

开展品牌建设行动,增强品牌意识,狠抓产品认证,鼓励品牌差异化发展,强化品牌宣传与营销,提升地方特色区域品牌形象,提高品牌核心竞争力。1)强化品牌建设。做好服务企业、服务项目,培育企业、培育项目工作,强化市场主体品牌意识,狠抓从选种育种到田间生产,从工厂加工到商业包装,从物流运输到仓储销售各个环节产品质量体系认证工作,积极开展驰名商标、绿色食品、名牌产品、地理标志产品的创建和认证,提升林下经济产品知名度和影响力。2)鼓励差异化发展。以市场需求为导向,鼓励林下经济产品品牌差异化发展,出台林下经济品牌管理与品牌保护条例,从制度上规范品牌使用行为[3],不断提高产品的精深加工能力,确保产品产量和质量,实施高端化和差异化的发展战略。3)充分挖掘区域特色品牌。充分挖掘民族文化和地方特色,从民族文化和地方特色中汲取力量,提升产品的价值内涵,创新塑造区域特色品牌。重点围绕“绿博黔南”公共品牌,推进林下经济产品子品牌建设。4)拓展销售渠道。充分利用线上、线下途径,加大对现有产品品牌等特色优势产品宣传推介力度,统一使用“公共品牌+子品牌”进行销售,提高林下经济产品影响力、知名度。

3.5 夯实基础保障,补齐发展短板

强化科技支撑,加强人才队伍建设,完善水电路网等配套设施,多渠道投入资金,补齐要素短板。1)强化科技支撑,加强科技推广和服务。加大政府、企业与科研院所合作力度,联合攻关产业发展关键技术问题,大力推进成果转化和技术推广,夯实基础性研究工作,为林下经济创新发展提供技术支撑。积极支持林下经济良种良法、近野生栽培、病虫害防治、林机装备、储藏加工等关键技术的集成示范和推广服务;加强种质资源保护与选育,建立种质资源库和良种繁育基地,逐步实现林下经济产业品种优良化;强化野生中药材、食用菌品种保育扩繁,建立野生中药材、食用菌保育扩繁区。组建农技人员、企业、林业乡土人才技术服务团队,深入基地、生产一线开展技术培训指导,定期组织林下经济种养方面的专家做好技术咨询指导服务。2)注重人才培养,强化队伍建设。立足黔南实际,与州内相关院校建立“产学研用”联合培养人才机制,积极采取“基地实训”“校企共建”“学研合作基地”等多种方式,培养林下经济技术人才。对现有林业科技人才进行业务提升培训,大力开展种养、加工、营销和管理等重点环节的技能技术培训,为基层业务部门、林下经济企业和专业合作社等培养专业技术人才。3)加强投入力度,强化资金支撑。积极争取中央、省级、州级、地方政府各级财政资金,政府投资基金,社会资本等投入发展林下经济,不断拓展产业资金的来源,完善信贷支持,落实税收优惠政策。用好用足贵州省委、省政府出台的“支持项目建设单位利用国储林40%以内贷款资金实施林下经济项目”政策。4)建立林区基础设施建设的支持体系。加大林区道路、灌溉、电力、通讯和网络的投入力度,统筹水利、交通、电力、通讯等部门将林下经济重点林区配套基础设施纳入行业规划,优先安排建设,着力推进66.67 hm2以上林下经济集中连片道路硬化等基础设施建设。

4 结语

黔南州林下经济初具成效,但与高质量发展要求还存在一定差距,故要充分发挥资源优势和现有产业优势,强化规划引领作用,不断壮大市场主体,因地制宜突出地方特色发展林下经济。同时,要深化产品加工,“接二连三”推动一二三产融合发展,着力做好品牌创建工作,不断夯实科技、人才、资金和基础等保障,促进推动林下经济高质量发展。