基于符号学理论下的壮锦文创产品与IP开发

2023-05-28王颖

王颖

基于符号学理论下的壮锦文创产品与IP开发

王颖

(南宁师范大学,南宁 530100)

基于符号学理论,开展现代语境下壮锦产品的解读,提出壮锦文创产品新方法体系,创新壮锦文创IP转换途径,提升壮锦文创产品文化影响力,推动少数民族地区乡村振兴。引入地理空间数据库技术为构建纹样数据库收集数据,以莫里斯符号学三分法为理论指导,从语义、语构、语用等层面解读壮锦的深层内涵,并构建壮锦文创产品IP开发转化模式。对壮锦的语义、语构、语用进行现代语境梳理剖析,并提出壮锦文创产品IP开发路径,应用时代性营销手段和方法实现壮锦文化资源到产业的转换,最终形成壮锦传统工艺—壮锦文创产品—壮锦文创IP升级产业链。

符号学;壮锦;文创产品;IP

壮锦是我国壮族织锦的简称,又称僮锦、广西棉等,在广西境内主要留存于崇左靖西市、来宾忻城县、南宁宾阳县、河池环江县和崇左龙州大新县等地。壮锦是壮族最具代表性的传统工艺手工制品,早在明朝万历年间,“万字菊花锦”和“万字菱纹锦”和龙凤纹图案的壮锦就被定为贡品,和云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦之一,并被列为第一批国家级非物质文化遗产[1-2]。壮锦充满浓郁的地域气息和独特的民族风格,从设计图案来看,主要以几何、植物、动物、文字、器物等图案为主,体现了壮族人民与当地自然环境的和谐相处并映射到作品中。从色彩构成来看,主要以红、绿、黄、蓝为基本色调,色彩对比强烈,表现了少数民族强烈朴实的审美情感。从工艺技艺上看,壮锦具有的通经断纬、挑花结本及三梭织法工艺织制方法极其复杂,显示了壮族人民的心灵手巧。壮锦被广泛应用于壮族人民服饰及日常用品中,是壮族人民独特的文化代表符号。总之,壮锦承载着壮族人民悠久的民族文化、丰富的情感感受和独特的审美意识,在新时代多元文化冲击背景下,借助壮锦文创设计,实现壮族非遗文化的复兴与传承,具有重要的社会意义和实践价值。

1 壮锦工艺非遗产业发展现状

非遗文化保护与传承是我国文化产业高质量发展的重要内容。2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出要综合运用著作权、商标权、专利权和地理标志等措施,加强非物质文化遗产知识产权保护。这些政策文件充分体现了非遗文化作为我国文化产业的重要组成部分,必须通过创新性发展和创新性转化,才能实现文化资源的可持续保护和传承。发展非遗文创产业也是我国乡村产业振兴的重要途径。2022年,文化和旅游部等六部门印发的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》明确提出,推动非物质文化遗产融入乡村旅游各环节,培育一批乡村非物质文化遗产旅游体验基地。

目前,壮锦传承发展尚存在着一些不容忽视的问题:文化与审美的缺失(很多壮锦产品只注重了形式,并未体现民族内在文化和审美内涵)、劣材和次工泛滥市场(部分壮锦商品一味追求经济效益,降低产品质量和工艺)、原创度不强(壮锦产品和瑶族、苗族工艺产品区分度不够,大同小异,呈现低水平同质化)、传承力弱(受现代化生产技术影响,手工制品利润微薄,手工艺人选择放弃传统工艺而外出务工)。究其原因,市场逐利原则严重影响了壮锦传统手工艺制作;各民族生活方式呈现同质化趋势,对本民族的文化理解弱化,缺乏对民族传统工艺传承和保护意识,当外来文化涌入时,放任了本民族的工艺文化的消极变迁,传统手工艺制作工艺后继无人现象普遍存在;政府对民族文化传统工艺变迁的引领还需不断加强,对传统工艺消极变迁需进一步强化干预措施。

由此可见,伴随着我国经济社会的多元化发展,非物质文化保护、乡村振兴等领域对壮锦传统工艺的传承与创新提出了时代新需求,壮锦工艺结合文化创意产业方向的创新性发展和创造性转化,符合当代语境下的时代需求。文创产品设计是文化创意产业的基石,文创IP则是结合内容营销的更高形式,把壮锦传统工艺的独特文化内涵赋予文创产品和文创IP之中,不仅提供了丰富的文化素材,而且对壮锦传统工艺也起到了反哺作用。

2 文化元素符号化分析

符号学是研究符号理论的学科,主要研究内容包括符号内涵、发展变化规律和与人类活动间的关系。20世纪初,瑞士语言学家索绪尔提出一门新学科即符号学,他认为符号由“能指”和“所指”构成,这一对范畴构成了欧洲符号学研究的基础概念。美国哲学家皮尔斯和莫里斯基于逻辑学和语义学的角度对符号学进行了全面研究,莫里斯认为符号学作为一种元语言,可以分为语构学(研究符号间的结构形式关系)、语义学(研究符号与所指对象之间的关系)和语用学(研究符号与其环境和解释者的关系)[3]。在前人研究基础上,美国符号论美学家苏珊朗格[4]认为艺术是一种特殊的符号,是人类情感的符号形式的创造。符号学理论的不断创新发展,最终衍生出设计符号学,对文创产品设计中符号的构建和意义的阐释具有重要指导作用。

文创产品行业在引入符号学理论的基础上,不断通过设计实践拓展应用范畴。20世纪60年代德国乌尔姆造型学院开始研究符号学理论在产品设计中的应用。20世纪80年代起芬兰工业艺术大学组织研究了语义学在设计理论和实践方面的成果和存在的问题;荷兰的代尔夫特理工大学提出了包括符号学应用的系统、模式、产品、服务、品牌等综合性工业设计流程[5]。近年来国内设计工作者也对符号学的文创产品设计应用进行了深入研究。田原等[6]基于皮尔斯符号三元关系理论进行了齐河文化地域文创产品设计。杨熊炎等[7]使用莫里斯符号三分法对侗锦文化元素进行了提取和文创产品设计。韩文兵等[8]基于符号学理论完成了“泥泥狗”文创产品开发设计。李淳等[9]基于莫里斯符号学开发了洪江古商城商道文化文创产品。诸多成功案例充分体现了符号学理论体系应用于文创产品设计的生命力,当然,在设计实践过程中,也发现了符号学应用过程存在的问题,周涛等[10]研究了文创符号设计门槛问题和传播过程中的意义偏离问题,并提出了对策建议。

壮族主要分布以广西为中心,东至广东连江,西达云南文山,南临北部湾,北通贵州从江的南方广大区域,壮族在历史悠长的繁衍生息过程中,创造出了诸多神话、传说、技艺、音乐、美术等文化资源。《布洛陀》长诗即是壮族神话故事的集大成者,它以诗歌的形式,描述了远古人民的日常生活,壮族的民族图腾尤以蛙图腾最为有名,崇左市花山岩壁上就有明显的蛙神形象,这些悠久的历史文化资源,为壮锦的设计提供了丰富的艺术源泉。壮锦是壮族妇女独创的手工艺品,通常以棉纱为经、丝线为纬。经线一般为原色,纬线用各种彩色,壮锦图案美丽、色泽艳丽、工艺精细、实用性强,被广泛应用于头饰、衣物装饰、围裙、背带、腰带、挎包、被面和毯子等。根据历史记载,唐、宋时已有生产,新中国成立后,在传统的花纹图案外,还创新了40多种新的花纹图案,这些非遗瑰宝为壮锦符号学解译与文创产品IP转换提供了极为丰富的文化素材。

3 壮锦符号学要素及文化IP分析

基于莫里斯语义、语构和语用符号学理论,为尽可能体现壮锦文创产品的文化内涵,减少产品设计过程中的壮族文化要素丢失,提出了一个基于符号学的壮锦文创产品IP开发模式,见图1—2。首先从语义层面整理分析了壮锦文化要素集,其次从语构层面分析了壮锦代表性形态、色彩、工艺构成形式特征,最后从语用层面分析了壮锦文创产品IP孵化路径。具体实施路径为语义的时代延伸与转化、语构的提炼与演变、语用的IP化营造方法,最终形成了壮锦传统工艺、壮锦文创产品、壮锦文创IP的升级产业链。

图1 基于符号学的壮锦文创产品IP开发模式

图2 壮锦文化IP转化

3.1 壮锦语义分析

3.1.1 壮锦样本数据库构建

对收集到的壮锦原始素材,引入地理空间数据库建库技术[11],采用GIS(Geographic Information System)软件建立素材获取地点信息数据,并将壮锦影像图片存放在工作空间的影像文件夹下,建立壮锦素材地理信息数据库,生成壮锦要素标签集。

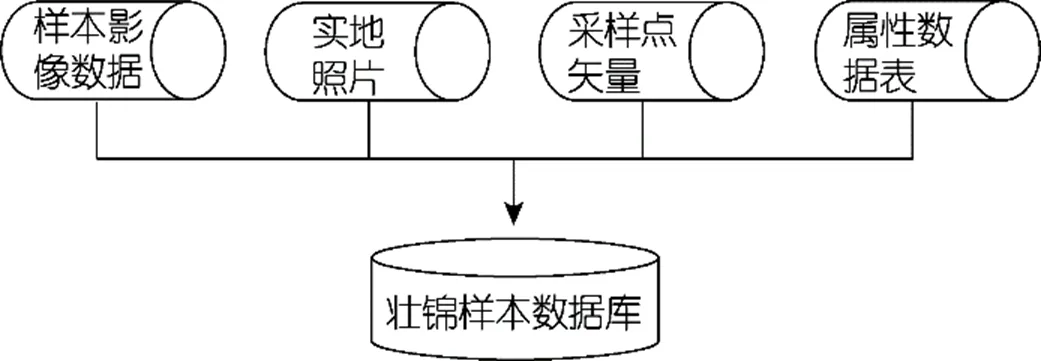

壮锦样本数据主要包括壮锦样本影像数据、实地照片、采样点矢量数据和壮锦属性信息数据表。样本数据要求影像纹理清晰、装饰特征明显;壮锦纹理和光谱信息丰富、色调均匀、反差适中。为了快捷查询获取样本数据及其基本信息,按照不同壮锦类型建库,属性信息数据表中包含了壮锦分类名称、影像源、时间、样本尺寸、纹样、图形等,见图3—4。

图3 壮锦样本数据库的组成

图4 壮锦样本数据库示例

3.1.2 壮锦纹样语义分析

壮锦的语义是文化价值认同的核心。壮锦纹样图案的形态是壮族民族信仰、生活方式、生产方式、文化内涵、象征意义等的物质载体。它是一种显性的文化因子,具有历史价值,文化价值、艺术价值、审美价值等[12]。壮锦纹样图案源于壮族的生活,从纹样图案演变过程中也能看出壮族文化丰富的语义内涵。壮锦纹样从某种意义上说是壮族的文化符号,借助符号学语义分析壮族神话传说、历史风俗、宗教信仰、地域特征、艺术审美等其他隐形特征,解读壮锦纹样的象征意义。壮锦纹样大体可以分为四类:一是源于壮族远古陶纹铜鼓的几何纹;二是源于自然崇拜和原始崇拜的植物纹和动物纹;三是源于壮族日常生活场景与民俗的人物纹与器物纹;四是源于壮族文化或汉字的文字纹(见表1)。壮锦通过不同纹样的组合,并以谐音、类比、比拟、表象等方式来表达象征语义,解读壮锦的显性语义与隐形语义,理解壮族深层次文化内涵,为文创产品设计及IP衍生品开发等提供了丰富内容。

表1 壮锦纹样语义提炼

Tab.1 Example of the semantic refinement of the Zhuang brocade pattern

续表1

1)几何符号纹:太阳纹、连珠纹、回字纹、水波纹、云雷纹、线纹、方格井花纹、方形纹(长方形、正方形)、菱形纹、交织纹、弦纹、羽状纹等。

2)花纹:菊花纹、桂花纹、梅花纹、卷草野花纹、木棉花纹、莲花纹、石榴花纹、水仙花纹、牡丹花纹、葫芦纹等。

3)动物纹:凤纹、龙凤纹、蛙纹、狮子纹、白鸡纹、鱼纹、蝶纹、鹿纹、牛纹、犬纹、羊纹等。

4)人物纹(含器物纹):羽人纹、蛙人纹、刘三姐纹、对歌人物纹、铜鼓舞蹈纹、铜鼓纹、绣球纹、花篮纹、铜钱纹等。

5)文字纹:寿字纹、福字纹、囍字纹、卍字纹、回字纹、其他吉祥语“万事如意”“长命百岁”纹。

3.2 壮锦语构分析

壮锦的形式构成主要以抽象、概括、变形、夸张、对称、均衡等方式来表达。从视觉形式上,壮锦的主要构成要素抽象归纳为点、线、面、色彩、构图、材质等。分析壮锦上述要素构成规律、色彩归纳、材质工艺等关系,更能充分地理解织造者意图的符号编码。此外,从文创产品设计符号学应用角度,基于特定的设计目的和设计理念,针对性地挖掘壮锦美学语构要素,辅以现代美学设计方法,最终形成文创产品概念设计。

3.2.1 纹样复合构成节奏韵律

在壮锦图案的构成上常用二方连续和四方连续的表现方法,而单元形采用单独纹样或者复合纹样,几何纹是壮锦的主要装饰纹样[13]。壮锦纹样图案具有几何造型和线性感强的艺术特点,第一类几何纹,以单线和复线的方格纹、井字纹、菱形纹、交织纹、弦纹、太阳纹、连珠纹等为基础组成单独纹样,用平纹编织出二方连续或四方连续纹饰,构成风格简洁朴实,具有重复统一的几何纹图案;第二类首先以多种形态、大小不同的几何纹组成复合图形(如大小井字纹组成复合图形),再以交叉的菱形纹为骨架穿插其中,构成形式感强且层次分明的复合纹样;第三类以几何纹为底,以植物、动物、器物、文字纹为图案,这类纹样在壮锦中最为常见。如壮锦经典传统样式《翔鹭四凤朝阳夔龙纹壮锦》,先以二方连续和四方连续的骨架组合构图,再以四边形、六边形、八边形和菱形规律组合其中,在上述几何纹中又规律镶嵌翔鹭鱼、四凤三阳、大小夔龙、菊花、回字、连珠等主题性复合图案,形成对称均衡、对比调和节奏韵律的构成效果。

3.2.2 色彩斑斓地域风格鲜明

壮锦的色彩艳丽而厚重,与材质的朴实形成鲜明的对比。“色彩的不同的配合给我们不同的印象,所以色彩的配合自有一种表情”[14]。色彩具有表达情感的功能,一个民族选择色彩的偏好不是任意而为的,壮族亦如此[15]。壮锦在色相上偏向红色系的色彩,偏向暖色调,在纯度上偏向高纯度的色彩。在色彩构成上擅长使用高强度对比,对比色与互补色在色彩上经常大胆出现,桃红配翠绿,木红配湖蓝是壮锦色彩的常用对比方式,体现为视觉效果强烈、装饰风格浓厚。壮锦锦面一般采用4~5种色彩,部分追求更繁复的效果甚至用到了7种色彩,再搭配图案进行有规律的应用,从而达到繁而不乱的效果。壮锦用色以暖色系红色调为主,体现了壮族母系原始崇拜的意味,配以部分冷色调达到冷暖的色彩心理均衡,在比例、平衡、对比、统一中相互比较应用,呈现了华而不俗、艳丽又质朴的民族地域色彩风格。

3.2.3 通经断纬织制工艺巧妙

壮锦纹样的手工织制方法极其复杂,具有通经断纬、挑花结本及三梭织法的显著特点。通经断纬就是在壮锦织机的停止织锦的状态下,由人工盘织彩纬线,织物正面显示彩纬的花色,而不显花色的彩纬线不参与交织浮于背面[16]。挑花结本是壮锦织制的核心环节,简要来说就是根据已经画好的意匠图,以棉线为经线,丝线为纬线,经线对照意匠图的纵格,纬线对照意匠图的横格进行挑与织的过程。壮锦织制工艺有二梭法、三梭法、四梭法,其中三梭法最能代表壮锦传统织制技艺的特点。三梭技艺第一梭起花纬、第二梭织地纹纬,第三梭织平布纹。三梭织法织制的传统壮锦不仅精致美观而且结实耐用,但是缺点是费工费料,所以批量化生产一般选用二梭法。

3.3 壮锦语用分析

在语用层,设计者经综合分析目标产品、美学传达意图、产品可实施性等要素后,选用适合的设计方法,完成壮族文创产品设计。主要表现在,一是从设计者角度出发,对壮锦文创产品和原始壮锦进行比照分析,确保壮锦文化要素和美学表达的准确再现;二是从用户需求角度出发,借助问卷调查法/同类产品横向对比法等分析方法,设计者寓情于物,用户群寓物于感,借助壮锦文创产品,实现设计者和消费者的美学共识和情感共鸣,推动了壮锦非遗文化的表达和传播,从而有效提升壮锦文创产品对受体客户群的文化宣传广度和深度。通过分析壮锦在当代语境下的应用情境,以及其应用的语用载体和语用功能分析,有利于深入理解壮锦的使用价值及价值,并发现新时代背景下壮锦设计开发的途径。

3.3.1 壮锦的语用载体

壮锦主要用于服饰与日常用品,在传统壮族村落中,壮锦主要用于背带、被面、服饰、定情信物、烟包、挎肩包、包袱等日常用品的装饰中,且被视为极珍贵的日常用品和礼品。壮锦的用途始终贯穿于壮家人繁衍生息的环节中,如壮族婚礼上,壮锦被面被视为极其珍贵的嫁妆,壮锦也被用来装饰新房,壮锦门帘一般装在新人卧室门口,以“喜”字图案、龙凤图案、花纹图案为主,“喜”字和汉族意义相同,龙凤代表壮族新人,花纹代表壮族掌管繁衍生育的女神花婆。再如孩子满月时外婆及亲友要送来壮锦做的背带,寓意孩子健康成长,体现了壮族母爱的传递与延续。正是因为其特殊的意义,背带上各种花边纹衬托中心图案,中心图案一般是象征花婆的花朵,有时也装饰吉祥鸟、代表平安等吉祥寓意的图案或文字。随着时代的发展,壮锦还被定制成各类文化创意产品,如靠枕、茶几垫、沙发布、挂包、提包、桌旗、窗帘、服饰、床上用品等。

3.3.2 壮锦的语用功能

壮锦除了有日常生活用品的使用功能外,更重要的是象征符号价值的载体。让·鲍德里亚认为,“作为一种物,由于它能够被标识而被特殊化了,这种物担负着表征不同的地位、声望及时尚的内涵”“当交换不再是纯粹的转移的时候,当物(交换的物质介质)也不再仅仅作为转移中的物而存在的时候,物才可能成为一种符号。物如果在其建构的关系中消解了自身,那么将转向象征性价值”[17]。壮锦在作为一种“物”的价值时,除了有使用价值还有符号价值,如上文所说的壮锦门帘,除了遮挡视线的使用价值外,还具有礼仪象征功能,随意掀开新房的红色壮锦门帘,会被认为是极大的冒犯行为。

当下,消费者提到壮锦必然联想到壮族文化,壮锦代表着壮族深层次价值认同与文化共鸣,它已成为壮族最重要的文化符号,并为IP营造提供了丰厚的价值理念与文化材料。

4 壮锦文创产品IP开发

壮锦作为广西地域性非遗文化资源具有深厚的历史文化底蕴,但是以往的壮锦传承发展遭遇了不适应现代生活语境和价值审美的困境,所以当前必须厘清地方文化资源与文化产业的关系,对壮锦的语义、语构、语用进行现代语境梳理剖析,应用时代性营销手段和方法实现壮锦文化资源到产业的闭环系统,最终形成壮锦传统工艺—壮锦文创产品—壮锦文创IP的升级产业链。

4.1 语义的时代延伸与转换

语义主要表现壮锦的文化价值观,是最能实现壮锦IP核心层的价值认同的内容。以往壮锦有很多“老经典”题材,用好这些“老经典”强化故事内容创意力,进行传统题材驱动与增加体验价值构造多元价值体系。

4.1.1 传统题材驱动开发

传统题材驱动开发,通常借鉴民间故事或传说等传统题材进行周边衍生产品设计,并赋予产品设计感与故事性。故事性设计,首先应充分挖掘传统手工艺的背景材料,包括壮族独特的自然地理、神话传说、非遗文化、历史溯源、工艺流程等;其次,要注意趣味性强且具有感染力的重点诉说,而且整个题材故事设计时要有逻辑性,围绕题材有层次有节奏的叙述;最后,文创产品需恰如其分地融入故事情节中,不能牵强附会。如壮族民间故事《一幅壮锦》就是极具百越民族特色的代表性传奇故事之一,将其故事感性化并通过产品设计具象化,使相关文创产品具有鲜明的民族特色,从而增强壮族文化的传播影响力。

4.1.2 体验设计价值引导

文创产品设计除了具备文创产品“文化性”和“创意性”外,更应注重产品的“体验价值”。在壮锦工艺转化文创产品过程中,设计师应该在感官体验、行为体验、分享体验、情感体验上找到切入点。

1) 感官体验。设计师应从视觉、听觉、味觉、触觉、味觉的五感中找到切入点,将此类设计元素运用到文创产品的载体中,使消费者在主动或被动参与中获得感官体验和思维体验,从消费者的认知、语言、记忆、想象入手设计文创产品,提升消费者对传统手工艺的认知程度并得以感悟内在的文化价值。

2) 行为体验。指文创产品在使用中,通过行为过程产生的体验。行为过程设计应用是在文创产品中寻找事物之间在操作、使用等行为中的相似性。

3) 分享体验。指引导消费者对文创产品的体验进行分享,主要形式分为两种:一种是传统方式,以线下熟人分享为主;另一种是线上分享,如把文创产品购买或者使用过程分享到小红书、抖音、快手、知乎、B站、朋友圈等潜在人群中,增加特定人群对文创产品的关注乃至推崇。

4) 情感体验。指文创产品的设计把用户的情感需求与产品进行情感承接,是前面几种体验的更高层次,具体方法有五官交互、氛围重现、记忆互联。

4.2 语构的提炼与演变

语构是壮锦文化材料的表现形式,是承载壮锦文化认同的载体。壮锦图案、材料、工艺元素衍生设计是现代IP转化的基础,寻求图案形态、材料、工艺等语构形式与现代文创设计载体的关联是最直接有效的设计手段。

4.2.1 归纳典型提炼样式

归纳典型提炼样式是文创产品最常见的设计方法,将壮锦工艺品中具有强烈视觉冲击性的图案或色彩提取出来,应用到文创产品的造型装饰上。这类文创产品在市面上最为常见,除了直接提炼应用外,还有采用形状方法与二方连续、四方连续等方法对纹样进行设计演变创新[18]。现有的形状文法主要有仿自然语言的改进形状文法[19]、分层形状文法[20]、参数化的形状文法[21]等,通过形状文法对纹样进行解构、提炼、群组、简化、重构等方式,将传统纹样转化为适合现代生活审美所需要的产品构成形式,见图5—6。

图5 壮锦元素形状文法演变

图6 壮锦元素二方/四方连续演变

4.2.2 转换材质扩展功能

文创产品设计要考虑其承载形态与实用功能,当产品的造型或功能发生改变,也要有相应的材料与工艺作为生产支撑。壮锦手工织制技艺非常复杂,1个熟练工1天仅能完成1 m左右的手工挑花织锦,所以在日常壮锦产品中,通常只有核心部位采用手工织锦,其他采用机制织锦甚至是丝网印刷图案,部分传承人认为这改变了手艺的核心价值。然而笔者认为,壮锦的核心价值不仅体现在工艺价值,更体现在文化价值。在传承文化价值的基础上,与时俱进对壮锦的工艺及材料进行转化,适应现代生活的审美需要,不失为壮锦保护性生产和创新性发展的新途径。如图7所示万寿菊手提包,就是笔者课题组在提炼广西靖西市壮锦万寿菊典型样式的基础上,根据纹样的文化特征要素,应用现代材质设计出的壮锦文创产品。

4.3 语用文创IP营造方法

壮锦的传承与创新的最终目的不是单一地打造壮锦的文创产品,而是面向市场的壮锦文创IP系统营造。人们应从营销手段上的对传统的壮锦文化进行打磨,形成IP+故事、IP+场景、IP+传播的合力效果,见图8。

4.3.1 IP+故事

营造产品IP核心在于内容张力,故事性又是内容张力首要打造的要素。文创IP必须具备故事性,要按照“新、奇、独、特、美”的特征不断强化内在价值,形成多元价值体系[22]。超级故事需要具备以下特征:一是有情感的锚点,引起情感共振;二是打造具有人格化的差异性故事;三是故事根据现代语境在传统基础上不断创新。壮族有很多优秀的故事原型,源自民族记忆和原始经验的潜意识,可以通过描述性细节、剧情模式、角色典型等,唤起受众潜意识的情感共振[23]。在壮族历史文化故事资源中,部分内容已经不符合现代社会的价值认同,需要根据现代语境和消费者的喜好,对故事进行不断完善、逐步更新和快速迭代的创意打造。比如充分考虑人格化的差异性,舍弃以往原型神话中英雄形象“高大全”且无所不能的叙事模式,根据现代语境塑造有血有肉、有缺陷、有瑕疵、有温度、更贴近消费者生活的平民英雄IP。

图7 万寿菊手提包

图8 壮锦IP开发转化图

4.3.2 IP+场景

场景其实是一个产品逻辑,即通过占领场景的心智,建立场景强关联[24]。在新文化经济背景下,“符号+场景”模式的应用更加广泛,其基本构架即首先深入挖掘文化元素内生产力,其次借助符号化重构实现呈现文化传播与商业营销,最终形成文创IP衍生品与文化娱乐活动相互交融的产业链[25]。地域性文化资源以往的使用场景多局限于小范围、小场景、单一性的状态,壮锦以往的主要购买场景是赶集圩市,使用场景是壮族村寨内以衣饰、背带、门帘、挂包、烟袋等日常用品,后开发产品也多用于作为工艺品展示,文化影响力、传播力委实有限。而优秀的产品文化IP都善用场景的力量,如红牛与长途驾驶、江小白与新生代聚会等。把壮锦工艺转化为壮锦文创产品之后,可以凭借文创产品的多渠道、多融合、强关联、跨界性等特征打造多样化的IP场景。以广西壮锦博物馆艺术主题餐厅为例,构造壮锦文创IP+餐厅场景,以大众易于接受的形式,传播“见人、见物、见生活”为理念,把壮族传统工艺的实物静态形式以动态多元化文创传播场景融入大众日常生活中,让壮族传统工艺“活起来,动起来”,以新文化业态形式助推广西文化创意产业发展。此案例在场景中,首先通过建筑外立面及内部壮族风格装修形式烘托氛围感;其次,以广西特色饮食场景吸引大众自发地对壮族传统工艺进行探索;再次,通过游学、工艺坊制作等活动加深大众对壮族传统工艺的切身体验;最后,在展示销售空间达成文创产品消费目的,见图9。

4.3.3 IP+传播

随着社会的不断发展,新文创的文化IP传播方式也从传统媒体移植到社群媒体及网络平台等多元化媒介。壮锦新文创IP的打造,除了应用专业视频媒体外,还可以通过受众使用高频的社交媒体(如微信、小红书、哔哩哔哩、抖音、快手等)及网络平台(如天猫、京东、唯品会等)进行先“种草”传播,实现叠加生活方式赋予社群用户情感价值,从“社交声量”到“社交增量”,以多种落地方式使获客降本增效,然后实现渠道变现[26]。传播策略可以根据移动互联网的特点以内容生产为核心,进行UGC(User Generated Content,用户创造内容)和PGC(Professional Generated Content,专业创造内容)协同共创传播;以科技为驱动,通过5G、VR(Virtual Reality,虚拟现实)、AR(Augmented Reality,增强现实)、MR(Mixed Reality,混合现实)、云计算等方式进行传播,打破时间与空间的限制,实现空间全景化、体验全时化、沉浸式IP体验,以跨界方式增加传播影响力。跨界方式能使传统文化资源IP挖掘更多潜在用户,扩展传统文化IP的传播领域。北京山海策空间设计公司设计的交互系统“纺织”一匹锦缎,将空间投屏程序设置在平板触摸屏上,游客通过用模拟的梭子来回滑动控制空间投屏的效果,达到用光影织出五彩锦缎的效果。此类以科技为驱动的新技术,会带给人耳目一新的体验,是未来文创数字化发展的方向。壮锦文创IP可以借助不同形式的跨界产品,进行深度传播,最终实现以情景剧、互动体验、网络直播、交互装置、虚拟仿真等多种形式组成壮锦文创IP跨界传播矩阵,把壮锦文创IP和消费者的兴趣、需求相关联,将消费场景中的展示、体验和交易环节紧密相扣,以内容营销、公益营销、情感营销等多种方式丰富跨界品牌的人文艺术价值[27]。

5 结语

壮锦是壮族少数民族的文化瑰宝,借助符号学语义、语构、语用分析,把壮锦作为一种传统文化资源实现文创产品到文创IP开发,通过IP的核心价值达到价值认同与文化共鸣。壮锦IP从内到外可以分为三个层面,分别是内核层价值认同、中间层承载价值认同的文化素材和最外层的表现形式。系统研究壮锦的符号学内涵,优化设计开发策略方式,形成壮锦文创产品到文创IP的产业升级,为传承广西壮族非遗文化和实现乡村振兴提供了新的途径。

[1] 徐昕. 壮族传统纺织工艺及其文化研究[D]. 上海: 东华大学, 2016: 108-128.XU Xin. Study on the Traditional Textile Technique and Culture of Zhuang Nationality[D]. Shanghai: Donghua University, 2016: 108-128.

[2] 玉时阶. 瑶族服饰图案纹样的文化内涵[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 1994, 16(1): 12-15 YU Shi-jie. Cultural Connotation of Yao Costume Patterns[J]. Journal of Guangxi University for Nationlities (Philosophy and Social Science Edition), 1994, 16(1): 12-15

[3] 张良林. 莫里斯符号学思想研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2012: 19-74. ZHANG Liang-lin. A Study of Morris's Semiotic Thought[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2012: 19- 74.

[4] 苏珊朗格. 情感与形式[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 1-106. SUSANNE L. Feeling and Form[M]. Beijing: China Social Science Press, 1986: 1-106.

[5] 代尔夫特理工大学工业设计工程学院. 设计方法与策略: 代尔夫特设计指南[M]. 倪裕伟, 译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2014. Annemiek van Boeijen. Design Methods and Strategies: Delft Design Guidelines[M]. NI Yu-wei, Translated. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2014.

[6] 田原, 王夏玉, 董仕玮. 地域文化符号在齐河文创设计中的应用研究[J]. 设计, 2022, 35(15): 14-16. TIAN Yuan, WANG Xia-yu, DONG Shi-wei. Research on the Application of Regional Cultural Symbols in Qihe Culturaland Creative Design[J]. Design, 2022, 35(15): 14-16.

[7] 杨熊炎, 叶德辉. 符号学视域下侗锦文化元素现代转化应用研究[J]. 包装工程, 2022, 43(14): 343-353. YANG Xiong-yan, YE De-hui. Modern Transformation and Application of Dong Brocade Cultural Elements from the Perspective of Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(14): 343-353.

[8] 韩文兵, 任军. 基于符号学理论-淮阳“泥泥狗”文创产品开发设计[J]. 设计, 2022, 35(14): 127-130. HAN Wen-bing, REN Jun. Based on Semiotics theory- Development and Design of Huaiyang “Mud Dog” Culturaland Creative Products[J]. Design, 2022, 35(14): 127-130.

[9] 李淳, 孙丰晓, 焦阳, 等. 基于莫里斯符号学的地域文化文创产品设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(20): 188-195. LI Chun, SUN Feng-xiao, JIAO Yang, et al. Regional Cultural and Creative Products Design Based on Morris's Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(20): 188-195.

[10] 周涛, 孙超, 卜俊. 符号传播视角下参与式文创模式设计方法探索——以花砖文创服务设计为案例[J]. 设计艺术研究, 2022, 12(5): 75-79. ZHOU Tao, SUN Chao, BU Jun. On the Design Method of Participatory Cultural and Creative Mode from the Communication Semiotics Perspective: Taking the Huazhuan Cultural and Creative Service Design as an Example[J]. Design Research, 2022, 12(5): 75-79.

[11] 汤国安, 杨昕. ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程(第二版)[M]. 北京: 科学出版社, 2012. TANG Guo-an, YANG Xin. Arcgis Spatial Analysis Experiment Course (Second Edition)[M]. Beijing: Science Press, 2012.

[12] 杨慧子. 非物质文化遗产与文化创意产品设计[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2017: 2-81. YANG Hui-zi. Intangible Cultural Heritage and Culture Creative Product Design[D]. Beijing: China Academy of Art, 2017: 2-81.

[13] 吴伟峰. 壮锦: 五彩斑斓的智慧结晶[M]. 南宁: 广西美术出版社, 2022. WU Wei-feng. Zhuang Brocade: The Crystallization of Colorful Wisdom[M]. Nanning: Guangxi Art Publishing House, 2022.

[14] 丹纳. 艺术哲学[M]. 傅雷, 译. 合肥:安徽文艺出版社,1994: 2-53. TAINE. Philosophie de L'Art[M]. FU Lei, Translated. Hefei: Anhui Literature and Art Publishing House, 1994: 2-53.

[15] 陈丽琴. 壮族服饰文化研究[M]. 北京: 民族出版社, 2009. CHEN Li-qin. Research on Zhuang Nationality's Clothing Culture[M]. Beijing: Publishing House of Minority Nationalities, 2009.

[16] 路琼. 壮锦纹饰研究[D]. 济南: 山东大学, 2017: 2-111.LU Qiong. Study on Emblazonry of Zhuang Brocade[D]. Jinan: Shandong University, 2017: 2-111.

[17] 让·鲍德里亚. 符号政治经济学批判[M]. 夏莹, 译. 南京: 南京大学出版社, 2015. BAUDRILLARD J. Pour Une Critique De I'economie Politique Du Signe[M]. XIA Yin, Translated. Nanjing: Nanjing University Press, 2015.

[18] 王伟祎, 吕健, 潘伟杰, 等. 面向工艺品个性化定制的图案构型提取与重用[J]. 图学学报, 2019, 40(3): 583-590. WANG Wei-yi, LYU Jian, PAN Wei-jie, et al. Extraction and Reuse of Pattern Configuration for Handicrafts Personalized Customization[J]. Journal of Graphics, 2019, 40(3): 583-590.

[19] 张欣蔚, 王进, 陆国栋, 等. 基于本体和形状文法的图案构形提取与重用[J]. 浙江大学学报(工学版), 2018, 52(3): 461-472. ZHANG Xin-wei, WANG Jin, LU Guo-dong, et al. Extraction and Reuse of Pattern Configuration Based on Ontology and Shape Grammar[J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2018, 52(3): 461-472.

[20] CUI Jia, TANG Ming-xi. Integrating Shape Grammars into a Generative System for Zhuang Ethnic Embroidery Design Exploration[J]. Computer-Aided Design, 2013, 45(3): 591-604.

[21] SAYED Z, UGAIL H, PALMER I, et al. Parameterized Shape Grammar for Generating N-Fold Islamic Geometric Motifs[C]// 2015 International Conference on Cyberworlds (CW). Visby: IEEE, 2016: 79-85.

[22] 陈琼. 文化IP[M]. 北京: 中国电影出版社, 2017.CHEN Qiong. Cultural IP[M]. Beijing: China Film Press, 2017.

[23] 陈格雷. 超级IP孵化原理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020. CHEN Ge-lei. Super IP Incubation Principle[M]. Beijing: China Machine Press, 2020.

[24] 姚小飞. 品牌IP[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2022. YAO Xiao-fei. Brand IP[M]. Beijing: China Textile and Apparel Press, 2022.

[25] 庞涛. IP转化视角下的燕京八绝技艺文化研究[J]. 包装工程, 2020, 41(16): 31-36. PANG Tao. Culture of Beijing Eight Palace Handicrafts from the Perspective of IP Transformation[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(16): 31-36.

[26] 张虹. 后流量时代内容营销视域下的时尚品牌传播[J].丝绸, 2021, 58(8): 67-72.

ZHANG Hong. Research on Fashion Brand Com Munication from the Perspective of Content Marketing in the Post-Flow Era[J]. Journal of Silk, 2021, 58(8): 67-72.

[27] 樊传果, 李旭丰. 非物质文化遗产IP的跨界营销传播探析——基于传统美术类非遗的视角[J]. 传媒观察, 2022(12): 85-90. FAN Chuan-guo, LI Xu-feng. Crossover Marketing and Communication of Intangible Cultural Heritage IPs[J]. Media Observer, 2022(12): 85-90.

Zhuang Brocade Cultural and Creative Product Design and IP Transformation Based on Semiotic Theory

WANG Ying

(Nanning Normal University, Nanning 530100, China)

The work aims to interpret Zhuang brocade artworks based on semiotic theory in modern context, so as to propose a new methodological system for Zhuang brocade cultural and creative products, innovate the way to transform Zhuang brocade cultural and creative IP, enhance the cultural influence of Zhuang brocade cultural and creative products, and promote the revitalization of rural areas in ethnic minority regions. Geospatial database technology was introduced to build a pattern database to collect data, and Morris semiotics triad was used as the theoretical guide to interpret the deep connotation of Zhuang brocade from the levels of semantics, semantic structure and semantic use and construct a pattern for IP development and transformation of Zhuang brocade cultural and creative products. The semantics, semantic structure and semantic use of Zhuang brocade are sorted out and analyzed in modern context and the IP development path of Zhuang brocade cultural and creative products is proposed. Then, the transformation of Zhuang brocade cultural resources into industry is realized by applying contemporary marketing means and methods, which eventually forms the industrial chain of traditional Zhuang brocade craft – Zhuang brocade cultural and creative products-Zhuang brocade cultural and creative IP upgrading.

semiotics; Zhuang brocade; cultural and creative product; IP

TB472

A

1001-3563(2023)10-0395-11

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.045

2022–12–15

2022年国家社科基金艺术学西部项目(22EG211)

王颖(1980—),女,硕士,副教授,主要研究方向为视觉传达设计、装饰设计。

责任编辑:陈作