蒙古族服饰地域分化与文化价值实现路径研究

2023-05-28尤立思宋晓薇朱碧玉赵云彦吴琼

尤立思,宋晓薇,朱碧玉,赵云彦,吴琼

蒙古族服饰地域分化与文化价值实现路径研究

尤立思1,2,宋晓薇3,朱碧玉4,赵云彦1,2,吴琼2

(1.湖南大学,长沙 410083;2.内蒙古科技大学,内蒙古 包头 014010;3.北京服装学院,北京 100105;4.湖南农业大学,长沙 410125)

从文化生态视角系统分析蒙古族传统服饰在不同地域文化下所产生的符号特征与装饰手法,探索其中所含元素的缘起与地域文化背景,总结整理蒙古族服饰地域分化脉络与设计驱动的文化价值实现路径。先,通过对蒙古族服饰地域特征的分析,从文献研究和田野调查收集蒙古族服饰元素符号,梳理不同地域下的蒙古族服饰特点并将其进行分类,同时分析地域环境对蒙古族服饰形成和发展的影响,探讨地域环境与蒙古族服饰文化价值的关系;其次,从文化生态学的角度探讨蒙古族服饰的保护与利用,并提出相应的策略;最后,从设计学的角度总结蒙古族服饰的地域分化和文化价值的实现路径。从文化生态学的角度分析了地域、文化、宗教、环境对蒙古族服饰形成与发展的影响,并从文化生态学的角度探讨了设计驱动的蒙古族服饰文化资源保护、转化和价值实现路径,为蒙古族服饰文化资源数字化保护与价值转化提供参考。

文化生态学;蒙古族服饰;地域分化;文化资源价值实现;路径研究

蒙古族文化是我国多元文化共生下不可缺少的文化形式之一。针对蒙古族文化的研究对铸牢中华民族共同体意识具有积极的意义。服饰作为人类最基本的物质文化之一,是民族视觉形象的主要识别物[1]。服饰的分化反映了社会经济、文化与环境的变迁,具有鲜明的时代特征、地域特点及艺术特性[2]。作为蒙古族文化的主要象征之一,蒙古族服饰在经历历史的变迁并融入多元文化后,形成了具有不同地域特征的服饰造型及文化属性。2004年,蒙古族服饰被列为全国重点文物保护计划,2008年又被列为“中国国家级重点文物保护计划”。在内蒙古自治区地方政府的支持下,经过4年有余的蒙古族民族服装抢救和保存工作,从内蒙古28个蒙古族传统部落中,抢救出108件服装和34件头饰,初步形成了蒙古族28个部落的传统服饰款式。这些工作对研究蒙古族服饰的地域分化与文化价值奠定了基础。本文将通过对蒙古族服饰的地域分化展开研究,归纳蒙古族服饰发展与演变历程,并从设计学研究视角入手,探索蒙古族服饰文化资源价值保护、转化与实现路径。

1 文化生态学视域下蒙古族地域分化基础

1.1 文化生态学研究基础

正如拉图尔指出:“与力量无法区分为‘人为’与‘非人为’一样,我们无法把生态与文化区分开来。[3]”生态、文化、人类,就像是一种共生关系,相互促进,密不可分。文化生态学作为一门交叉学科,由朱利安·斯图尔德在《文化变迁论》中正式提出。他将文化生态学描述为“社会适应环境的过程”,以研究具有不同地方特色的特定文化形态与文化模式[3]。唐家路[5]提出,文化生态学是对文化创造和环境的辩证关系的认识和探讨,文化生态理论的重要贡献在于认识到环境与文化之间相互作用、密不可分,具有辩证关系。由此,文化生态学作为一门学科,被视作为一个系统的、整体的、联系的观点,对解释环境和文化创造的关系起到了重要作用。首先,文化的形成,生态环境是基础。在人类的生命和发展中,各种不同的自然环境也就产生了不同的生命形态和行为模式,最终造成了不同的文化形式[6];其次,文化是生态系统变化的驱动力,将文化看作是某一人群共享的价值、观念和规范,从这个意义上来讲,文化调节着个体对世界的各种感知,影响着他们对各种事物的重要性判别,是环境变化及社区建设方面的重要驱动力;最后,文化是民族之魂,民族之根,在铸牢中华民族共同体意识的过程中,推进文化生态的研究,是巩固我国地域文化中人与人、人与文化、人与自然、人与社会之间关系的和谐共生之路,更是人类可持续发展的必经之路。

1.2 蒙古族源流考与服饰演化基础

1.2.1 蒙古族源流考

蒙古民族和其他民族一样,经历了从氏族、部落社会向奴隶社会、封建社会过渡的时代。形成分地而居、合族而处的蒙古部族[7]。蒙古族作为游牧民族,迁徙和征战非常频繁,部族融合和消亡的事情常有发生。

蒙古族的由来在鲜卑族后,较为公认的有两个支系:鞑靼与瓦剌[8]。鞑靼是留居原地的鲜卑人,被称为东蒙古,他们的后代逐渐演变为现今蒙古族的主体[9]。这一支蒙古族发祥的地位于内蒙古东部的呼伦贝尔市额尔古纳河一带。到公元8世纪,鞑靼部落陆续迁到现在蒙古国的三河流域,即赣难河(鄂嫩河)、土拉河(图勒河)、克鲁伦河的源头——不儿罕山,并在此诞生了以成吉思汗为首的蒙古族“黄金家族”孛儿只斤氏的祖先——孛儿帖赤那和豁埃马阑勒[10]。

而瓦剌则是来自突厥的一支,被称为西蒙古,他们最初居八河地区(今叶尼塞河上游的八条支流地区),元代时开始南下,居阿尔泰山麓至色楞格河下游的广阔草原的西北部[11]。13世纪初归附成吉思汗,与成吉思汗家族有世婚关系。15世纪中叶,并形成了强大的卫拉特联盟,曾取代北元政权而短期统治东西蒙古各部[12]。他们如今生活在内蒙古阿拉善地区、青海、甘肃、外蒙古等地。

1.2.2 蒙古族服饰演化基础

在13世纪蒙古族统一之前,各部族在相似的生产、生活方式下,服饰形态基本一致[13]。然而在统一后,因为各部族运转体系仍保持独立,各部族首领希望通过凸显部族的视觉识别体系以便于区分。服饰便成为了最容易产生差异化的视觉形象。由此,出现了如额鲁特靴子、喀尔喀库伦帽及布里亚特三色襟等差异化的服饰文化元素[14]。宋代时期,在汉人的服饰穿着影响下,蒙古族传统服饰也发生着变化,形式逐渐趋向于以适应草原气候、便于乘骑、狩猎等活动的袍服。并在部落间不断更迭、变迁与融合中形成了一套完整的蒙古族服饰体系。其中包括长袍、首饰、腰带、靴子等,成为蒙古族服饰的主要组成部分,整体表现出质朴粗犷、雄健奔放的风格。随着元朝西扩所衍生出的跨地域社会、文化、经济融合,纺织品、宝石等高档材料进入原本粗犷的蒙古族装饰库,逐步成为蒙古族服饰的主要组成部分。其后,随着元朝的衰败及明清时期蒙古族聚居区的固化,不同地域生活的蒙古人在不同气候、地形、环境、宗教、文化、生活方式等因素影响下,形成了蒙古族服饰地域分化演化的基础,内蒙古地区蒙古族各部落区位分布见表1。

表1 内蒙古地区蒙古族各部落区位分布

Tab.1 Location distribution of Mongolian tribes in Inner Mongolia

2 文化生态视域下蒙古族地域分化的形成

在形成蒙古族服饰地域分化过程中,原本统一的部落宗族文化生态逐渐被不同地域下的文化生态所代替。各部落间不仅具有不同的地貌、气候的地域生态特征,也具有不同宗教、文化、生活方式所影响下的地域文化特征。

2.1 地貌影响

内蒙古地域辽阔,全区总面积1 183 000 km2,东西间隔2 400 km,是我国跨经度最大的省级行政区。从东部到西部形成了从森林、森林草原到戈壁荒漠的地貌变化。正因如此,内蒙古境内不同地域的服饰材料与穿着习惯同样存在明显的地域差异。较为显著的如东部林地面积大,牧民以毡靴和皮靴为主,而西部地区沙漠、戈壁多,牧民穿着以厚底的布靴为主。

2.2 气候影响

气候影响着人们对服装的形式与材料的选择[15]。蒙古族服饰在形式上与其生活的草原环境和气候具有密切的联系。内蒙古地区普遍较为寒冷,因此,蒙古族人为了适应环境、气候和游牧生活方式,他们的服饰需要考虑保暖性和适宜骑马、游牧的需求,并在此基础上,针对地域性气候进行适度调整,见表 2所示。

表2 内蒙古地区气候条件与类型

Tab.2 Climatic conditions and types in Inner Mongolia

2.3 多种文化融合的影响

主张文化进化论的莱斯特·怀特指出:“文化是一个连续统一体,不仅可以从一个时代纵向传递到另一个时代,而且可以从一个地域横向传播到另一个地域。[16]”在蒙古族发展历程中受到了包括汉族文化、满族文化、伊斯兰文化及俄罗斯民族文化等影响。在这些文化的影响下,蒙古族服饰的视觉文化表现呈现分化的态势,分为以俄罗斯民族文化、汉族文化、蒙古宫廷文化、伊斯兰文化等为主的造型形态符号,和以草原文化中代表的萨满文化和喇嘛文化等影响下的图形文化符号两种发展态势[17]。其中草原文化中的自然崇拜和图腾崇拜是蒙古族服饰图形文化符号的重要表现之一,其产生是基于对蒙古族强烈崇拜的生命与自然现象的表达,因此这类符号也是原生文化的优良传承[18]。

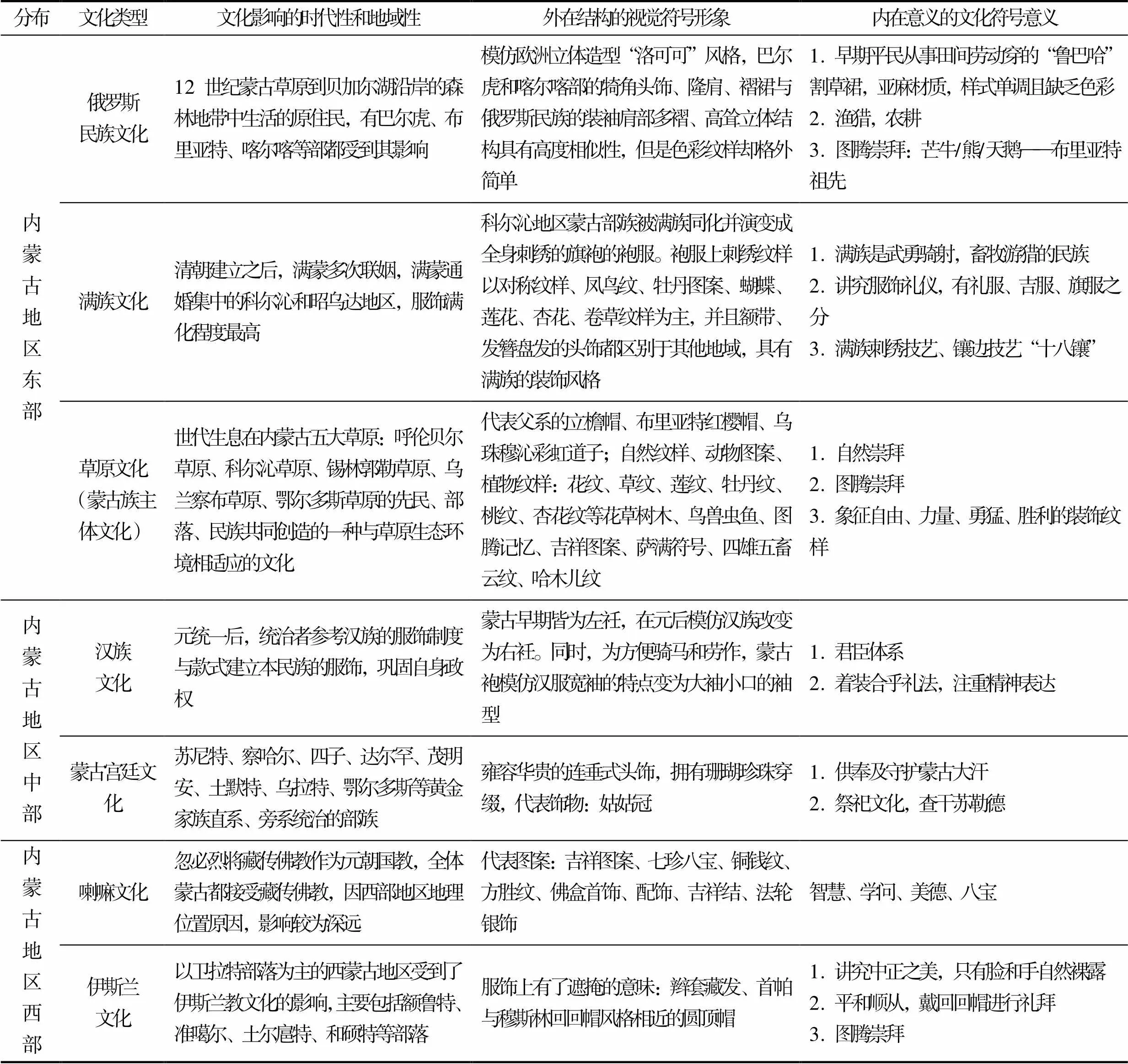

通过对比分析内蒙古地区不同地域文化生态影响下的服饰装饰特征与表现手法,对其外在形态、结构、符号及所表达的内涵进行梳理(见表3)。可以得出,不同地域下宗教信仰、生活方式及建筑装饰手法对服饰装饰具有积极影响。同时,服饰作为视觉文化符号,体现了地域分化过程中文化的共通性与差异性。

表3 多种文化影响下的蒙古族服饰特点

Tab.3 Characteristics of Mongolian costumes under the influence of various cultures

3 文化生态视域下蒙古族服饰地域分化类型

综上所述,因为地域分化中生态、文化等方面的影响,蒙古族服饰分化显性表征明显,各地域的服饰自成体系,部分地域服饰有其独特的名称与配饰,可以明显与其他部族区分开来[19]。

3.1 东部地区

该地区包括内蒙古东部的呼伦贝尔、兴安盟、赤峰及通辽等地的巴尔虎、布里亚特、科尔沁等部落。该地域服饰装饰表征受俄罗斯民族文化、满族文化影响较大(见图1)。具有图腾崇拜等表征,刺绣等视觉装饰较重,有很强的地域性。

3.2 中部地区

该地区主要包括呼和浩特、锡林浩特、乌兰察布等地的察哈尔、苏尼特、乌珠穆沁等部落。由于该地区临近中原,受到汉族文化及生活方式等影响较重,服饰穿着方式更多地融入了汉人服饰大袖小口等特点。同时,在服饰装饰方面吸收了藏传佛教的元素,五畜纹、卷草纹、盘肠纹、万寿纹等装饰纹样使用频率相对较高(见图2)[20]。

3.3 西部地区

该地区主要包括鄂尔多斯、巴彦淖尔及阿拉善等西部盟市的乌拉特、鄂尔多斯、和硕特等部落。该地区中,鄂尔多斯作为“黄金家族”直系部落,表现在服饰上的特点突出:布料运用考究、色彩鲜艳华丽、配饰丰富精致,整体看起来雍容华贵;乌拉特受到中原地区农耕文化影响较多,因此在该地区出现了汉族服饰特点的短袍蒙古族服饰风格[13];而在内蒙古地区最西部的阿拉善地区的和硕特部,受到了西部伊斯兰文化的影响,该地区蒙古族服饰形象则更多地偏向添加一些伊斯兰教色彩的装饰风格,见图3。

图1 东部地区蒙古族服饰特征

图2 中部地区蒙古族服饰特征

图3 西部地区蒙古族服饰特征

随着时间的推移和地域的不同,蒙古族服饰从13世纪前的统一逐步发展到清、明时期的分化,呈现出多样化的地域特色和文化价值。然而,随着全球化发展日益加剧,这些独特的地域性文化资源正面临着日益严峻的保护和价值转化问题。为了保护蒙古族服饰的在地文化资源价值,需要通过一系列有效的措施和手段来进行蒙古族服饰文化资源的保护、转化和价值实现。

4 设计驱动的蒙古族服饰文化价值实现路径

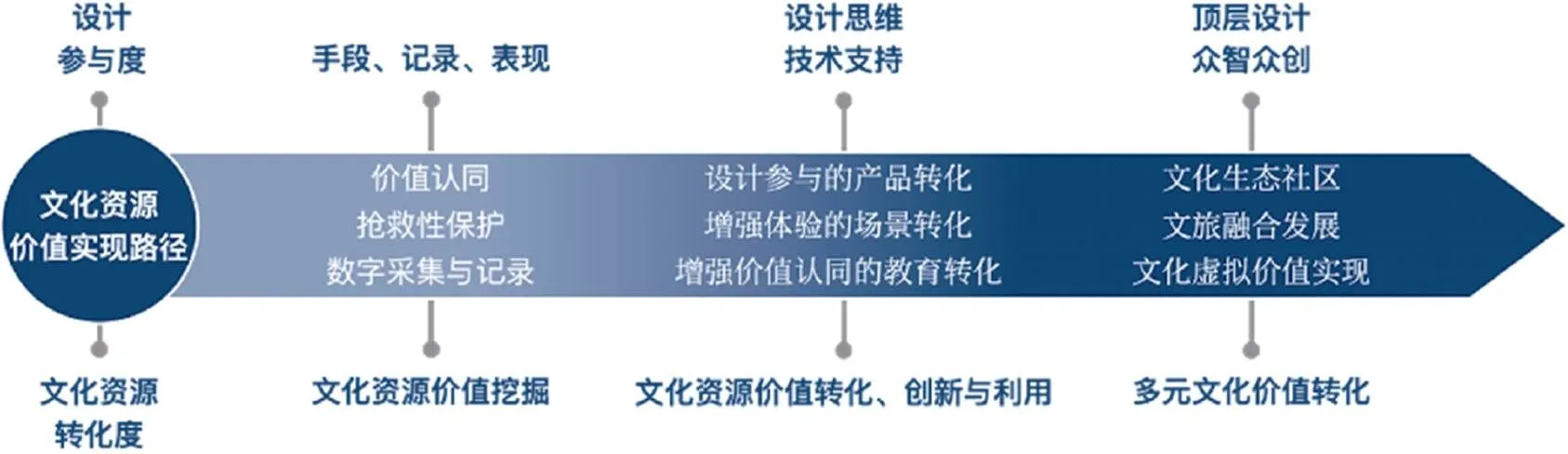

目前,对文化资源的保护与价值实现。包括文化产业领域、社会学领域、设计学领域都在进行有针对性的研究。其基本路径表现为“抢救性保护—生产性保护—商业转化”的路径关系。作为以满足人类美好生活需求为目标的交叉学科,设计学具有挖掘、记录、表达和创造的技术手段及面向文化资源价值转化的实践基础[21]。在文化生态学的视角下,设计学不仅是一种实践技能,更是一种文化传承和创新的手段,以及社会文化融合人类行为的结果。通过设计来实现文化资源的多元价值,是设计学驱动文化价值实现的重要途径之一。根据“设计参与度—微观到宏观—从社会价值到产业价值”路径,形成具体的文化资源价值转化路径,见图4。

图4 基于文化资源价值转化度的设计参与路径

4.1 蒙古族服饰文化价值挖掘

从本体的角度来看,挖掘传统民族服饰的文化价值是文化研究的重要领域。然而文化资源本身所具有的公共服务价值不能直接产生经济价值。必须通过价值挖掘、设计转化与创造性利用,使其价值得到受众的认可后,才能实现经济价值的转化[22]。从文化的角度来讲,季中扬[23]指出,文化转型的关键问题和路径在于重塑文化本体,把握住文化的多样性。文化资源作为体现地域差异性、地域民族性等特性的文化表达,在文化资源价值转化过程中应注意文化资源本体的保护。对文化资源的破坏性保护和对传统文化的刻意恢复,会使文化资源保护沦为一种以城市人视角的怀乡文化的想象[24]。对此,湖南大学“新通道”社会创新项目在近十年针对民族地区开展的设计工作营当中,总结了一系列的文化资源保护及转化工作机制,即“设计参与保护与数字采集—设计介入生产性保护—地域文化资源整体性保护”的文化资源价值保护工作流程。在“新通道”项目中,蒋友燏[25]提出了非物质文化遗产社区数字采集和特征记录的非遗文化资源保护方式(见表4),并在湖南大学“新通道”项目中进行应用,见图5。

基于以上经验,在蒙古族服饰的文化资源价值挖掘方面,人们同样认识到,针对蒙古族服饰的文化资源价值挖掘,就是针对服饰中的各种符号、形态进行数据采集[26]。蒙古部族服饰的文化符号非常复杂,存在不同形态款式、图案符号、配饰造型。针对内蒙古的东、中、西三个地区,选取其中较有代表性的鄂尔多斯、察哈尔及科尔沁三个部落的服饰为样本,进行视觉符号的文化数字模型的数字化采集与可视化尝试,见图6。

表 4 “新通道”项目影像参与式抢救性保护与记录

Tab.4 Participatory rescue protection and recording of images in the "New Channel" project

图5 湖南大学新通道设计与社会创新项目

Fig.5 "New Channel" Design and Social Innovation Project of Hunan University

4.2 设计驱动的文化资源价值转化、创新与利用

在文化资源价值转化、创新与利用方面,宗娅琮[27]指出,在经济迅速发展和经济结构转型中,现有文化资源的转化、利用水平严重制约了当前产业发展的形势。而设计驱动的方法是一种重新定义和认识传统文化资源价值的重要途径。设计学介入的文化资源价值转化分为两条路径,其一,以满足人类福祉为目标的公共文化服务性转化;其二,以提供文化生产要素的经济价值产业化转化。其中文化服务性转化强调的是满足文化需求和提升社会公共文化服务水平,是基于公共文化服务性质的,具有一定的社会性和公共性,不以经济效益为目标。而作为文化资源价值转化的主要路径,文化资源商品化、产业化转化是当前从国家到地方,再到在地居民都在关注的方向。随着全球化和现代科技的发展,如蒙古族一样的少数民族地区,民族文化反而因其文化差异性、唯一性、不可再生性和稀缺性,具备了可以被转化的经济价值,成为最能体现文化差异性的文化资源,具有一定的市场性[28]。这两种转化路径并非互相排斥,而是相辅相成、互为补充[29]。公共文化服务性转化提供了更多的文化资源和平台,为文化产业化转化提供了物质和精神基础,而文化产业化转化则为公共文化服务性转化提供了更好的资源保障和资金来源。在产生经济效益的同时,还能促进文化价值的认同与传承。因此,设计驱动的文化资源价值转化路径应融合以保护、增强价值认同的教育转化为主的公共文化服务和以增强交互体验、文化经济附加值为主的文化产业,同时,促进产业与服务建构互补的文化生态社区,促进多元文化价值的转化与实现。

根据文化生态学的研究方法,蒙古族服饰文化可以被视为一种生态系统。在这个生态系统中,设计是连接文化与经济、艺术与技术的纽带。因此,如何利用设计的力量来促进服装文化资源的价值转化,是设计驱动文化资源价值转化研究的核心问题。在已有的研究中,一些学者提出了设计驱动的文化资源价值转化的具体实践路径和策略。例如,潘鲁生[30]指出,传统文化资源的内容已经快速与数字内容产业、工艺美术产业和创意产业等业态交叉融合,成为文化产品设计竞争中“原创力”的主要来源。经总结归纳,设计驱动的文化资源价值转化路径有以下方面。

1)传统民族服饰可以成为寻求创造独特创新服装的设计师的丰富灵感来源。通过将传统服饰的元素融入现代设计中,设计师可以在向文化传统致敬的同时,创造出突破时尚界限的服装。以南美的克丘亚人的传统服饰为例,该服饰近年来大受欢迎,时装设计师将色彩缤纷的纺织品和刺绣融入设计中。这有助于促进克丘亚人的文化遗产保护与传承,并为生产纺织品的工匠带来新的经济机会。除此之外,著名服装设计师 Giorgio Armani在2011/2012秋冬系列发布会上,大量借鉴了日本的传统服饰元素,并运用了多种设计方法。日本服装品牌UNIQLO(优衣库)也通过设计创新,将传统服饰元素融入产品设计中,从而开辟了一条以文化为媒介的服装市场。

2)传统民族服饰可以吸引游客和对文化体验感兴趣的人。制定推广传统服饰作为文化旅游一部分的举措,有助于引起参与者对在地重要文化、文物的关注。通过服饰中的文化表达,为保护和庆祝这些传统社区文化提供经济、社会以及人文价值与机会。东非马赛人的传统服饰在到访该地区的游客中很受欢迎。当地人所提供的传统舞蹈和珠饰等文化体验,不仅对马赛服装的需求,也为生产纺织品和配饰的当地工匠提供了经济机会。促进了以马赛文化为重点的旅游业蓬勃发展。

3)传统民族服饰也可以成为教育和文化理解的宝贵工具,帮助人们理解和欣赏不同文化和传统。目前,在全国各个少数民族聚居区都在建立不同形式的服饰博物馆,为人们提供了解传统服饰的历史、象征意义和文化意义的机会。例如,在重庆黔江地区已建成的重庆市民族博物馆,通过静态地展示式样繁多、色彩斑斓的土家族、苗族传统服饰和现代民族服装及精美的银饰,向人们展示当地民族服饰的传承方式[31]。而湖南大学“新通道”团队在湖南省通道县所建立的“中国侗锦非遗传承基地”也通过传习人的动态展示、影像传播及静态展示等多元融合的方式,将侗锦织造场景、侗锦文化及在地文化融入博物馆展示当中,为受众生动地展现少数民族传统服饰的魅力,见图7。

图7 “中国侗锦非遗传承基地”实景

5 结语

综上所述,设计驱动的文化资源价值转化是一个具有挑战性和前景的研究方向,也是实现传统服饰文化创新和发展的重要手段。在设计驱动的蒙古族服饰文化价值实现路径中,设计师需要将蒙古族服饰中的文化资源价值融入设计的各个方面的同时,也需要对蒙古族服饰文化进行深入了解,包括服饰的历史、地域特色、功能、象征意义等,并以此为基础进行价值转化与实现。本文从文化生态学的角度分析了地域、文化、宗教、环境对蒙古族服饰形成与发展的影响,并探讨了蒙古族服饰的地域差异与文化数字化之间的关系。通过结合已有的成功案例,深入探讨设计驱动的文化资源价值转化实践路径和策略,为蒙古族服饰文化资源保护与价值转化提供参考。同时,也为我国不同文化区域传统价值挖掘、保护、价值转化等方面的研究和实践提供有益的经验和启示。

[1] 方李莉, 孟凡行, 季中扬, 等. “中华民族视觉形象”与“共同体意识建构”笔谈[J]. 民族艺术, 2021(1): 12-25.FANG Li-li, MENG Fan-xing, JI Zhong-yang, et al. The Written Communication of "Visual Image of the Chinese Nation" and "Construction of Community Consciousness"[J]. National Arts, 2021(1): 12-25.

[2] 王衍用, 曹诗图. 我国服饰分布地理背景与在旅游业中的利用[J]. 地理学与国土研究, 1994, 10(1): 42-45.WANG Yan-yong, CAO Shi-tu. Geographical Background of Clothing Distribution in China and Its Application in Tourism[J]. Geography and Territorial Research, 1994, 10(1): 42-45.

[3] LATOUR B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1987.

[4] PORTER P W. Ecology, Cultural[M]// International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2001: 4035-4041.

[5] 唐家路. 民间艺术的文化生态论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.TANG Jia-lu. On the Cultural Ecology of Folk Art[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2006.

[6] 杜晓. 基于文化生态的长阳土家族非物质文化遗产旅游开发研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(S1): 210-213.DU Xiao. Tourism Development of the Intangible Cultural Heritage of Tujia Minority in Changyang City Based on Cultural Ecology[J]. China Population, Resources and Environment, 2018, 28(S1): 210-213.

[7] 杨茂盛. 蒙古的宗族部族及其民族与国家的形成[J]. 北方文物, 2003(4): 58-69.YANG Mao-sheng. Mongolian Clans and Tribes and the Formation of Their Nation and State[J]. Northern Culturalrelics, 2003(4): 58-69.

[8] 赵展. 对蒙古族起源于“蒙兀室韦”说的质疑[J]. 学习与探索, 1982(2): 127-133.ZHAO Zhan. Query on the Theory that Mongolians Originated from "Mengwu Shiwei"[J]. Study & Exploration, 1982(2): 127-133.

[9] 满顺乌力吉. 论“鞑靼”名称的演变[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版), 2008, 34(2): 8-12.NASONWULIJI. Study on the Name Changing of Dada[J]. Journal of Inner Mongolia University for Nationalities (Social Sciences), 2008, 34(2): 8-12.

[10] 苏日巴达拉哈. 蒙古族源之新探[J]. 内蒙古社会科学, 1981, 2(5): 34-41.SURIBADALAHA. A New Exploration of Mongolian Origin[J]. Inner Mongolia Social Sciences, 1981, 2(5): 34-41.

[11] 南快莫德格. 论瓦剌蒙古与西域社会[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2005(2): 125-132.NANKUAIMODEGE. On Wala Mongolians and Society of Western Region in Ancient Time[J]. Journal of Northwest Minorities University (Philosophy and Social Science), 2005(2): 125-132.

[12] 朝戈金. 千年绝响英雄歌: 卫拉特蒙古史诗传统田野散记[M]. 南宁: 广西人民出版社, 2004.CHAO Ge-jin. The Millennium Unsung Hero Song: Oirat Mongolian Epic Tradition Field Memoirs[M]. Nanning: Guangxi People's Publishing House, 2004.

[13] 李莉莎. 社会生活的变迁与蒙古族服饰的演变[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2010, 31(2): 51-55.LI Li-sha. Changes of Social Life and Evolution of Mongolian Costume[J]. Inner Mongolia Social Sciences, 2010, 31(2): 51-55.

[14] 曹莉. 对蒙古族传统服饰文化传承问题的思考[J]. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版), 2010, 42(2): 5-9.CAO Li. Thoughts on Cultural Inheritance of Traditional Mongolian Costumes[J]. Journal of Inner Mongolia University (Philosophy and Social Sciences), 2010, 42(2): 5-9.

[15] 王计平, 肖星. 甘肃省传统民族服饰的地域分化及其发展趋势[J]. 干旱区资源与环境, 2005, 19(1): 76-80.WANG Ji-ping, XIAO Xing. Regional Differentiation and Development Trends of the Traditional Ethnic Garment in Gansu Province[J]. Journal of Arid Land Resources & Environment, 2005, 19(1): 76-80.

[16] 苏泽宇. 文化传播视域下的中华民族共同体意识建构[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2020, 22(4): 56-61.SU Ze-yu. The Construction of Chinese National Community Consciousness from the Perspective of Cultural Communication[J]. Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2020, 22(4): 56-61.

[17] 乌云. 元代蒙古族服饰的动态特征[J]. 装饰, 2008(8): 126-127.WU Yun. The Mobile Feature of Mongolian Dress Adornment in the Yuan Dynasty[J]. Art & Design, 2008(8): 126-127.

[18] 张梓烨. 蒙古族服饰艺术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2015.ZHANG Zi-ye.Study of Mongolian Costume Art[D]. Harbin: Harbin Normal University, 2015.

[19] 苏畅. 蒙古族传统服饰纹样在旅游工艺品设计中的应用研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古工业大学, 2018.SU Chang. Study on the application of Mongolian traditional costume patterns in the design of tourism Crafts[D]. Hohhot: Inner Mongolia University of Technology, 2018.

[20] 韩冬楠, 边坤, 韦贝贝. 蒙古族图案元素提取与重构[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 1-7.HAN Dong-nan, BIAN Kun, WEI Bei-bei. Extraction and Reconstruction of Mongolian Pattern Elements[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(6): 1-7.

[21] 尤立思, 闵晓蕾, 袁翔, 等. 超学科范式下的设计学人才培养模式探究[J]. 家具与室内装饰, 2021(9): 128-131.YOU Li-si, MIN Xiao-lei, YUAN Xiang, et al. Research on the Cultivation Mode of Design Talents under the Transdisciplinary Paradigm[J]. Furniture & Interior Design, 2021(9): 128-131.

[22] 郑焕钊, 孟繁泽. 文化资源创意开发的价值原则及其误区[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版), 2018, 40(1): 109-115.ZHENG Huan-zhao, MENG Fan-ze. The Value Principles and Misunderstandings of Creative Development of Culture Resources[J]. Journal of Hangzhou Normal University (Humanities and Social Sciences), 2018, 40(1): 109-115.

[23] 季中扬. 乡村文化与现代性[J]. 江苏社会科学, 2012(3): 202-206.JI Zhong-yang. Rural Culture and Modernity[J]. Jiangsu Social Sciences, 2012(3): 202-206.

[24] 郭寅曼. 城乡融合下的乡村公共文化服务创新设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2019.GUO Yin-man. Research on Innovative Design of Rural Public Cultural Services Under the Integration of Urban and Rural Areas[D].Changsha: Hunan University, 2019.

[25] 蒋友燏, 季铁. 参与式影像在非遗社区中的文化再现与重构[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 43-47.JIANG You-yu, JI Tie. Participatory Video in Intangible Cultural Heritage Community for Culture's Reproduction and Reconstruction[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(12): 43-47.

[26] 赵秀红. 卡希尔“符号”理论的研究及现实启迪[J]. 世纪桥, 2018(4): 69-70.ZHAO Xiu-hong. Research on Cahill's "Symbol" Theory and Its Realistic Enlightenment[J]. Bridge of Century, 2018(4): 69-70.

[27] 宗娅琮. 文化资源资产化、金融化发展路径的核心要素[J]. 学习与探索, 2016(6): 116-118.ZONG Ya-cong. The Core Elements of the Development Path of Cultural Resources Capitalization and Financialization[J]. Study & Exploration, 2016(6): 116-118.

[28] 向勇. 文化产业导论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.XIANG Yong. Introduction to cultural industries[M]. Beijing: Peking University Press, 2015.

[29] 范建华, 李林江. 历史文化资源转化为文化旅游产品的几点思考——以广西花山岩画为例[J]. 理论月刊, 2020(10): 80-88.FAN Jian-hua, LI Lin-jiang. Several Thoughts on the Transformation of Historical Cultural Resources into Cultural Tourism Products—Taking Huashan Rock Paintings in Guangxi as an Example[J]. Theory Monthly, 2020(10): 80-88.

[30] 潘鲁生. 传统文化资源的设计价值与转化路径[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2014(1): 9-11.PAN Lu-sheng. Design Value of Traditional Cultural Resources and Its Transforming Approach[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2014(1): 9-11.

[31] 邹涛. 重庆市少数民族传统服饰文化资源保护与开发对策[J]. 装饰, 2015(9): 142-143.ZOU Tao. Countermeasures for the Protection and Development of Cultural Resources of Minority Traditional Costumes in Chongqing[J]. Art & Design, 2015(9): 142-143.

Regional Differentiation of Mongolian Costumes and Path to the Realization of Cultural Value

YOU Li-si1,2, SONG Xiao-wei3, ZHU Bi-yu4, ZHAO Yun-yan1,2, WU Qiong2

(1.Hunan University, Changsha 410083, China; 2.Inner Mongolia University of Science and Technology, Inner Mongolia Baotou 014010, China; 3.Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100105, China; 4.Hunan Agricultural University, Changsha 410125, China)

The work aims to systematically analyze the symbolic characteristics and decorative techniques of Mongolian traditional costumes under different regional cultures from the perspective of cultural ecology, explore the origins and regional cultural background of the elements contained in the costumes, and summarize and organize the regional differentiation of Mongolian costumes and the design-driven cultural value realization path. Through the analysis on the regional characteristics of Mongolian costumes, the symbols of Mongolian costume elements were collected from literature research and field surveys and the characteristics of Mongolian costumes in different regions were sorted out and classified.At the same time, the influence of regional environment on the formation and development of Mongolian costumes was analyzed, and the relationship between regional environment and the cultural value of Mongolian costumes was explored. In addition, the preservation and utilization of Mongolian costumes were discussed from the perspective of cultural ecology and the corresponding strategies were proposed. Finally, the regional differentiation of Mongolian costumes and the realization path of cultural values were summarized from the perspective of design. The influence of region, culture, religion, and environment on the formation and development of Mongolian costumes is analyzed from the perspective of cultural ecology, and the design-driven path of preservation, transformation, and value realization of Mongolian costume cultural resources is also discussed from the perspective of cultural ecology, which provides a reference for the digital preservation and value transformation of Mongolian costume cultural resources.

cultural ecology; Mongolian costumes; regional differentiation; value realization of cultural resources; path research

J516;J523

A

1001-3563(2023)10-0306-10

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.033

2022–12–06

内蒙古自治区哲学社会科学规划项目铸牢中华民族共同体意识专项课题(2021ZZB066)

尤立思(1986—),男,博士生,讲师,主要研究方向为社会创新与文化数字化。

赵云彦(1985—),女,博士生,讲师,主要研究方向为社会创新与文化数字化。

责任编辑:陈作