基于设计事理学的公交系统体验设计研究

2023-05-28张家祺武晋昭丁泽英张盛耕

张家祺,武晋昭,丁泽英,张盛耕

基于设计事理学的公交系统体验设计研究

张家祺,武晋昭,丁泽英,张盛耕

(河北工业大学,天津 300401)

针对现有的公交系统体验问题,以设计事理学为理论基础,对公交系统进行优化设计改进,提高乘客乘坐的满意度。首先运用事理学的系统性思维方法对乘坐公交的“事”系统进行外部因素的分析,并从事因驱动的角度提炼乘车各阶段的设计要素,通过因子量化分析划分内部因素的设计维度,建立公交系统体验设计的目标思维模型;其次为了验证该模型的科学与合理性,应用结构方程模型分析其内部因素影响乘客满意度的作用机制,根据运算结果,确定公交系统中体验设计要素的优先级并指导设计;最后采用系统可用性量表,来评估设计方案的合理性。构建了基于事理学和结构方程模型的设计流程,并将此设计流程应用于公交系统体验设计中,提高了乘客的乘车体验感,为其他体验设计研究提供参考。

设计事理学;体验设计;结构方程模型;公交系统;系统可用性量表

目前,在城市交通发展中,面临的交通堵塞问题日益严重,而倡导公共交通出行是缓解这一问题的有效方法之一。公交车作为人们日常出行中最经济的交通工具,却存在乘车体验普遍偏低的情况,因此探究公交系统中影响乘客乘车体验的设计要素,提高其整体服务水平,提升乘车体验,增强公交车对人们的吸引力,对缓解城市交通堵塞问题具有重要意义。

针对公交系统的体验设计,有关学者从不同方面进行了相关研究[1-6],但目前对公交系统的研究多集中在其某一现状,缺少对整个乘坐公交的“事”系统研究。因此,本文重点研究如何以设计事理学为理论基础,以公交系统体验设计为核心目标的系统优化问题。在内外因事理分析的基础上,引入结构方程模型,通过对事理因素进行量化分析,不仅可以清晰地看到各设计要素的优先级,还能处理问卷中的主观误差,有效地抓住设计重点,针对性地对公交系统进行设计改进,从新角度为公交系统的体验设计提供合理高效的研究方法。

1 相关理论概述

1.1 设计事理学

“设计事理学”是柳冠中[7]教授基于我国国情所提出的一种设计方法论,是人为事物科学的理论基础,其目的主要是为了帮助设计师从复杂的社会大环境中找到正确思考和诠释设计的方法。

事理学将设计问题分为两部分:一是发现和定义问题,了解外部因素的需求与限定,即实“事”;二是解决问题,通过重组、整合内部的构成因素来适应外部需求,即寻求“是”。在设计时,首先要实“事”明确事物之间的关系,之后再求“是”根据用户的需求来合理、合度地组织技术和物质资源,创造性地提出解决方案[8]。然而,目前从方法论层面对公交系统的体验设计研究还很少。

1.2 结构方程模型

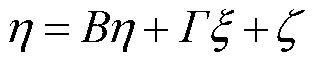

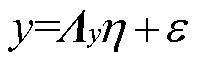

结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)作为一种强大的多变量统计分析工具,于20世纪70年代被提出,其在研究变量之间的交互关系方面具有优势。主要是利用协方差与路径分析的方法,估算与检验模型中各变量间的因果关系[9]。结构方程模型包含了描述潜在变量之间关系的结构模型与描述潜在变量与显性变量之间关系的测量模型,其具体表达式如下。

1)结构模型:

2)测量模型:

1.3 结构方程模型引入事理学的研究意义

根据近年来有关学者在设计事理学领域中的研究,可知事理学作为知识经济社会的设计方法论,其研究内容偏哲学与定性的比较多。用事理学对公交系统进行辩证分析,主观性比较强,在设计过程中会因分析片面或需求过多而无法把握设计重心与切入点,需要融入科学合理的研究方法来确保设计的科学性。而结构方程模型具有处理多个变量与分析问题的优势,能在分析中处理问卷中的主观误差,还可以清晰地看出各因素之间的路径关系及影响的高低,其最重要的一个特性是理论先验性,结构方程模型必须建立在一定的理论基础上[11]。

因此,在事理学定性研究的基础上,引入结构方程模型对事理因素进行定量分析,不仅能迅速、高效地挖掘出设计要点,还能帮助设计者更好地确定各设计要素的优先级,从而确定最佳的设计方案。

2 基于事理学与SEM的设计流程构建

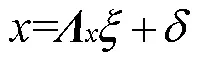

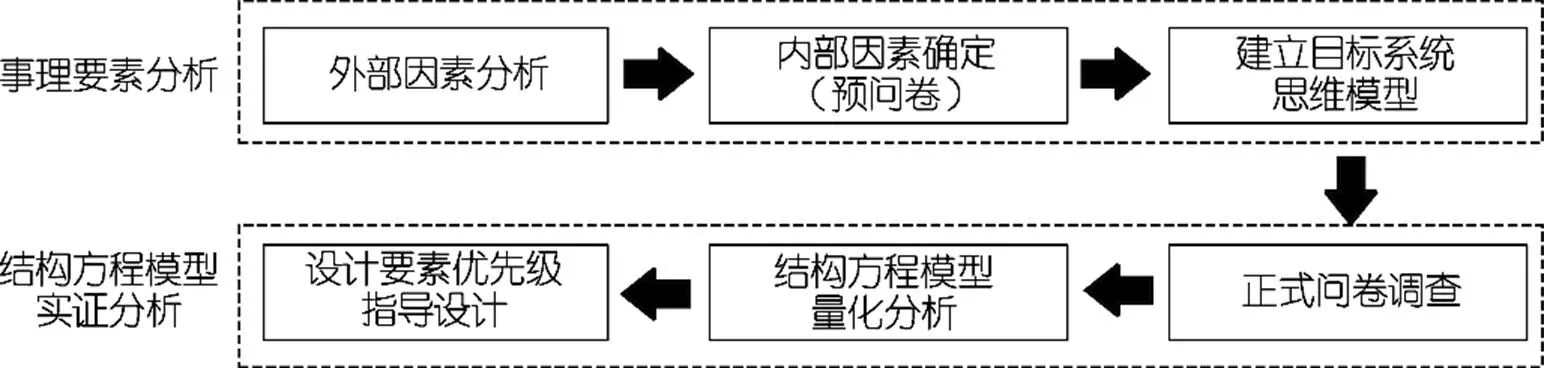

基于上述结构方程模型引入事理学的研究意义,构建事理学与结构方程模型的设计流程,见图1。具体研究流程分为2个部分6个环节,第一部分为事理因素分析,包括外部因素分析、内部因素确定、建立目标系统思维模型;第二部分为结构方程模型的实证分析,包括正式问卷调查、结构方程模型量化分析、设计要素优先级指导设计。

2.1 事理因素分析

1)外部因素分析。以设计事理学为理论指导,对目标人群的外部因素进行系统地考察,探究其在不同场域中,人与人或人与物之间的复杂关系,并从人的行为层次中发现问题,挖掘其潜在需求,这是“实事”阶段。

图1 事理学与结构方程模型的设计流程

2)内部因素确定。根据外部因素分析提炼设计要素,然后进行预问卷调研。通过因子分析确定产品系统设计维度,进而重组内部系统,使其适应外部环境的变化,这是“求是”阶段。

3)建立目标系统思维模型。目标系统包含了对外部因素的需求与限定及内部因素的选择。通过对人理与事理的外部因素分析及对内部结构的选择,建立“实事求是”的目标系统思维模型。

2.2 结构方程模型实证分析

1)正式问卷调查。基于上述的事理研究所确定的变量关系,提出结构方程模型的理论假设,并依据变量之间关系设计问卷,问卷主要采用五级的李克特量表形式来进行数据收集。

2)结构方程模型量化分析。将收集的数据整理归纳后,先运用SPSS对数据进行信度和效度分析,然后再将数据导入AMOS工具中构建模型,检验理论模型与数据之间的拟合程度,在拟合的基础上求解模型。结构方程模型实证分析流程见图2。

3)设计要素优先级指导设计。从结构方程模型图中,可以清晰看出各要素之间的路径关系及设计要素的优先级,基于分析结果,对研究对象进行分层次有针对性地优化改进,使最后的设计实践能够更好地贴合用户需求,使设计更有依据。

3 基于设计事理学的公交系统体验设计

3.1 公交系统事理要素分析

3.1.1 外部因素分析

设计事理学主张“由物及事”和“由事明理”的方法对事物进行分析。将对公交系统体验设计研究转移到乘坐公交的整个“事”系统研究,在整个研究过程中,设计对象会受到内外因素的共同影响,而乘客作为“事”外部因素中的核心,受具体的情境所制约[12]。因此,在对目标系统进行定位的过程中,需要从“事”的外部因素核心入手,研究乘客在不同环境、条件、信息等因素下的体验需求,以及时代背景下的政策与技术因素对公交服务系统的影响,这一发现和定义问题的过程是实“事”阶段。

3.1.1.1 乘客的体验需求分析

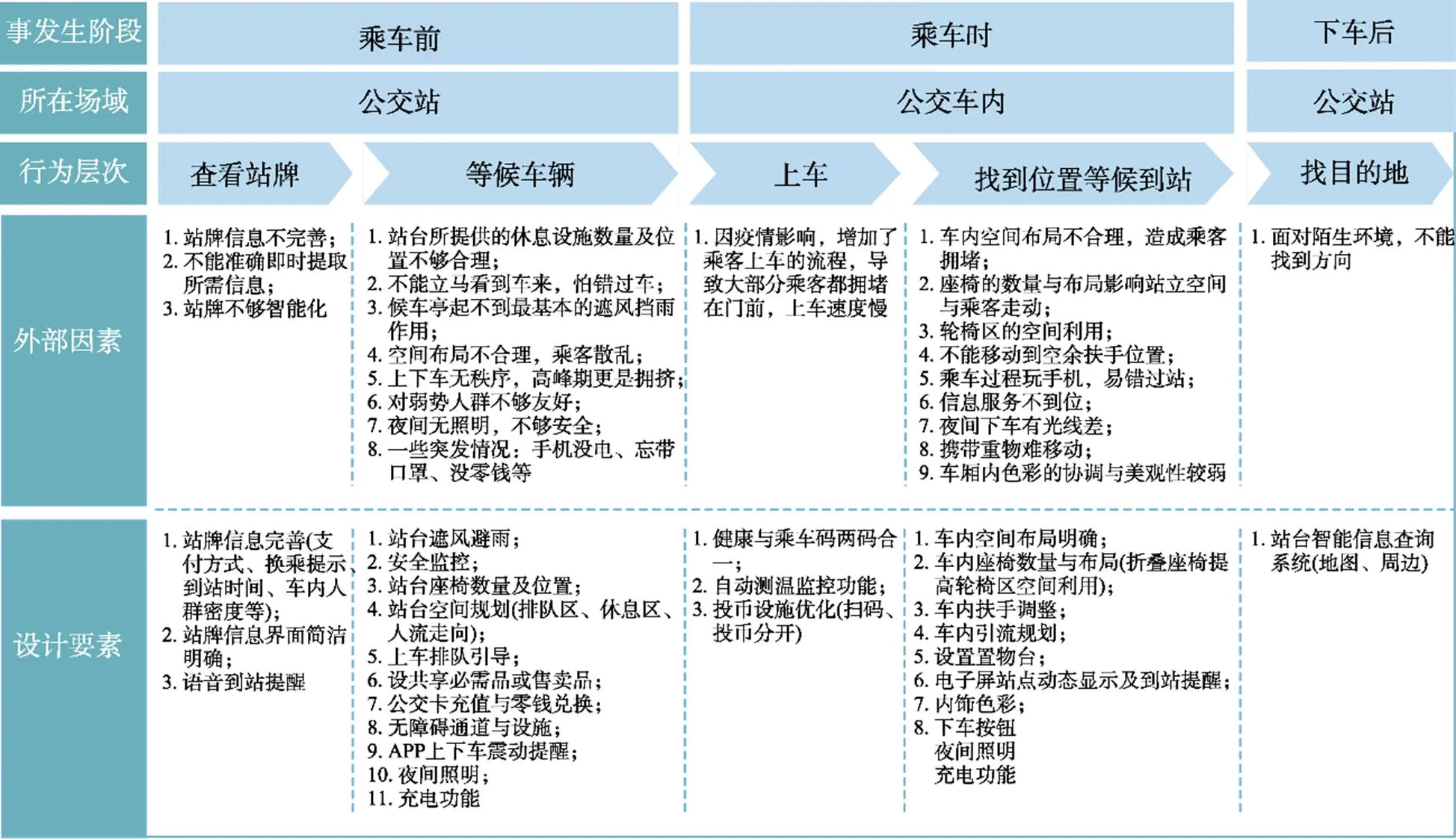

考虑乘客在整个乘车过程中的行为体验及需求,可以将其分为三个阶段:乘车前、乘车时、下车后,并通过实地观察与访谈,对乘客的行为体验进行阶段性分析。

乘车前乘客处于等待公交的候车阶段,这个阶段乘客处于公交站台场域,站台作为乘客等候休息与互动交流的场域,其所提供的服务、信息、设施等都会影响乘客等候的感受。根据实地观察,乘客在候车时的主要行为层次分为移动设备查询所乘车辆、查看站牌、等待车辆,由于站台所提供的基础设施不完善,使乘客在候车过程中逐渐产生焦虑情绪;在恶劣气候与特殊情况下,可能会使乘客不得已改变乘车计划;而且站台的功能布局混乱,对人流没有很好的引导规划,导致高峰期人员散乱,上、下车拥挤毫无秩序,对弱势人群很不友好。

乘车时乘客处于公交车厢场域,从上车支付到入座,再到下车的一系列行为层次。因疫情的影响,增加了乘客上车的流程,导致大部分乘客拥堵在门前,上车速度慢,造成后面的车辆堵塞,降低了整个乘车效率,还给司机增加了负担。从车内的功能分区来看,座椅对人流的引导和空间的分区起到重要作用。座椅位置与数量设定得不合理,使乘客后移不通畅,尤其是携带重物的乘客更是难移动,经常拥挤在一起,不能移动到空余的扶手位置;其颜色与内饰色彩不协调,对乘客视觉感知没有起到引导作用,使车厢内空间分区不明晰。从情境感知方面来看,车厢内的信息服务不完善,不能及时提醒乘客做好下车准备。夜间下车,由于内外光线差的原因,乘客不能注意到外面的路面情况,不能带给乘客安全感。

下车后,乘客的行为表现:在站台上左右张望、查询地图或询问周围人路线信息,然后茫然地寻找所要去的目的地或换乘线路。这主要是由于下车后,乘客对周围环境很陌生,不能马上摸清楚方向,站台也缺少指引;而对周围环境熟悉的乘客,则毫不犹豫地前往目的地。

3.1.1.2 相关政策

公共交通是中国城市化建设的重要基础设施,是满足民众基本出行需求及发展社会公益事业的必备设施。而现今,城市交通问题已然成为世界不同发达国家所共同关注的问题,我国政府部门在面对公共交通问题,积极响应“公交优先”理念,并陆续推出一系列的政策文件来支持,明确了公交优先发展的重要意义,并制定了一系列重点发展公交的政策和措施,强调公交系统的信息化、智能化发展。

3.1.1.3 技术因素

虽然我国在公共交通建设中取得了巨大发展成绩,但在公交的智慧化、信息化建设方面还有所欠缺,不能满足乘客的多样化需求。物联网、移动互联、大数据、GPS、云计算等新一代信息技术的出现,为城市智慧公交系统的建设创造了条件,也对公交运营、服务、管理等方面提供了技术支撑,致力于构建城市公交综合、高效、准确、可靠的信息服务体系[13],实现车与人之间的实时无线通信和信息交换[14],为乘客出行提供了保障。

3.1.2 内部因素确定

内部因素的研究过程是解决问题进行造“物”的求“是”阶段,是“物”的具体化。在内部因素的组织与构建中,为了满足“人”的不同体验需求,需要人们用不同的方法来选择“物”的形态、色彩、材料、工艺、结构等内容。

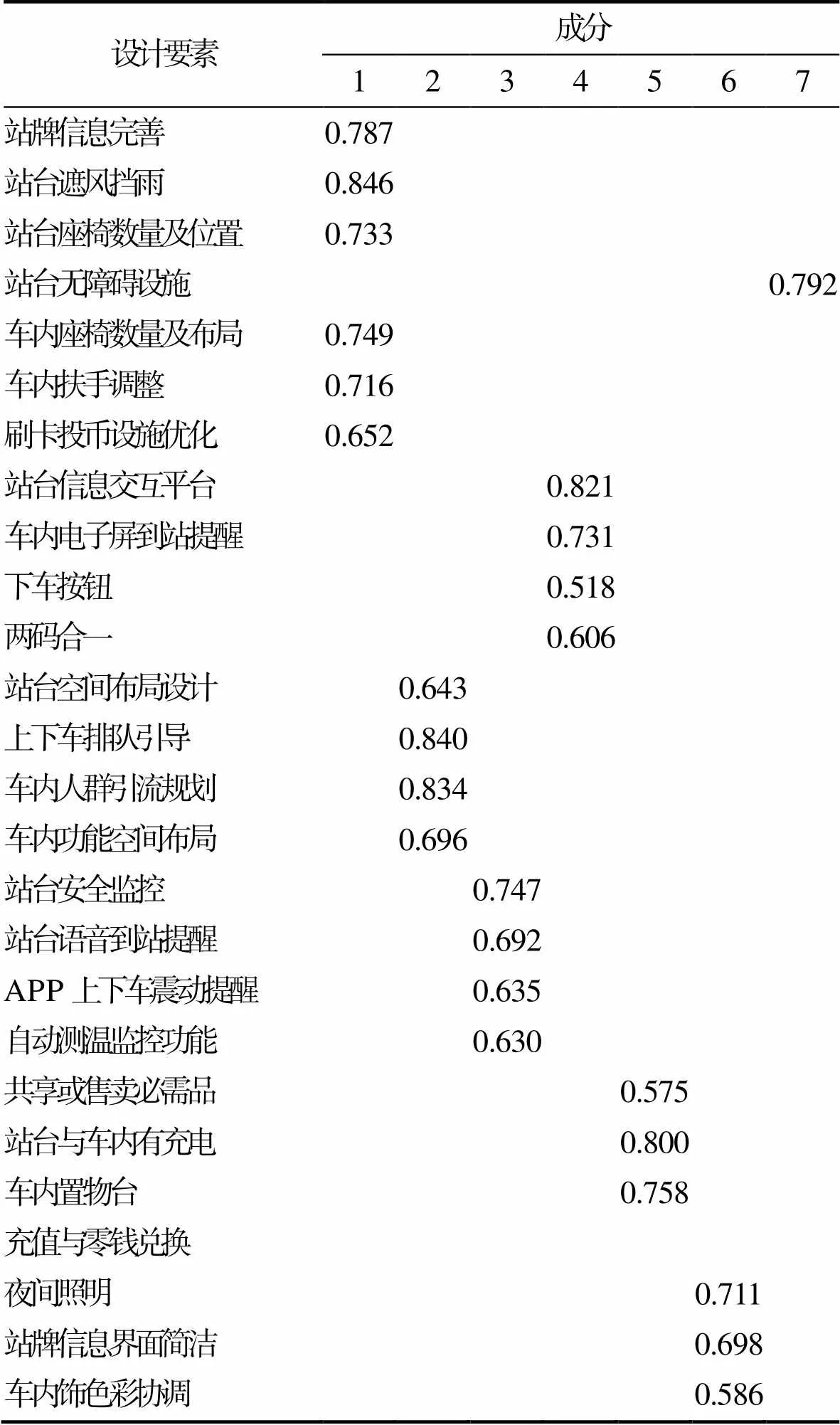

通过前面的外部因素分析,了解到乘客在乘车体验中的痛点需求。然而在公交系统这个复杂的“事”系统中,其内部因素是由多个子系统和一些可变通的要素构成,可是具体到公交系统体验设计因素还不够明晰,需要做进一步的分析。从事因驱动的角度提炼乘车各阶段的设计要素,从事的结构层次中深入了解乘客需求,共提炼出26个设计要素,见图3。根据这些设计要素制作预问卷,旨在了解乘客对公交系统体验设计要素重要性的主观感受,为后期通过因子量化分析整合公交系统内部要素奠定数据基础。问卷采用网络发放和实地调查相结合,最终获得135份有效问卷。

1)信度和效度分析。本次问卷数据的信度值为0.938,大于检验值0.9,表明问卷数据的可信度很高;效度检测值为0.843,显著性为0.000,可以做进一步的因子分析。

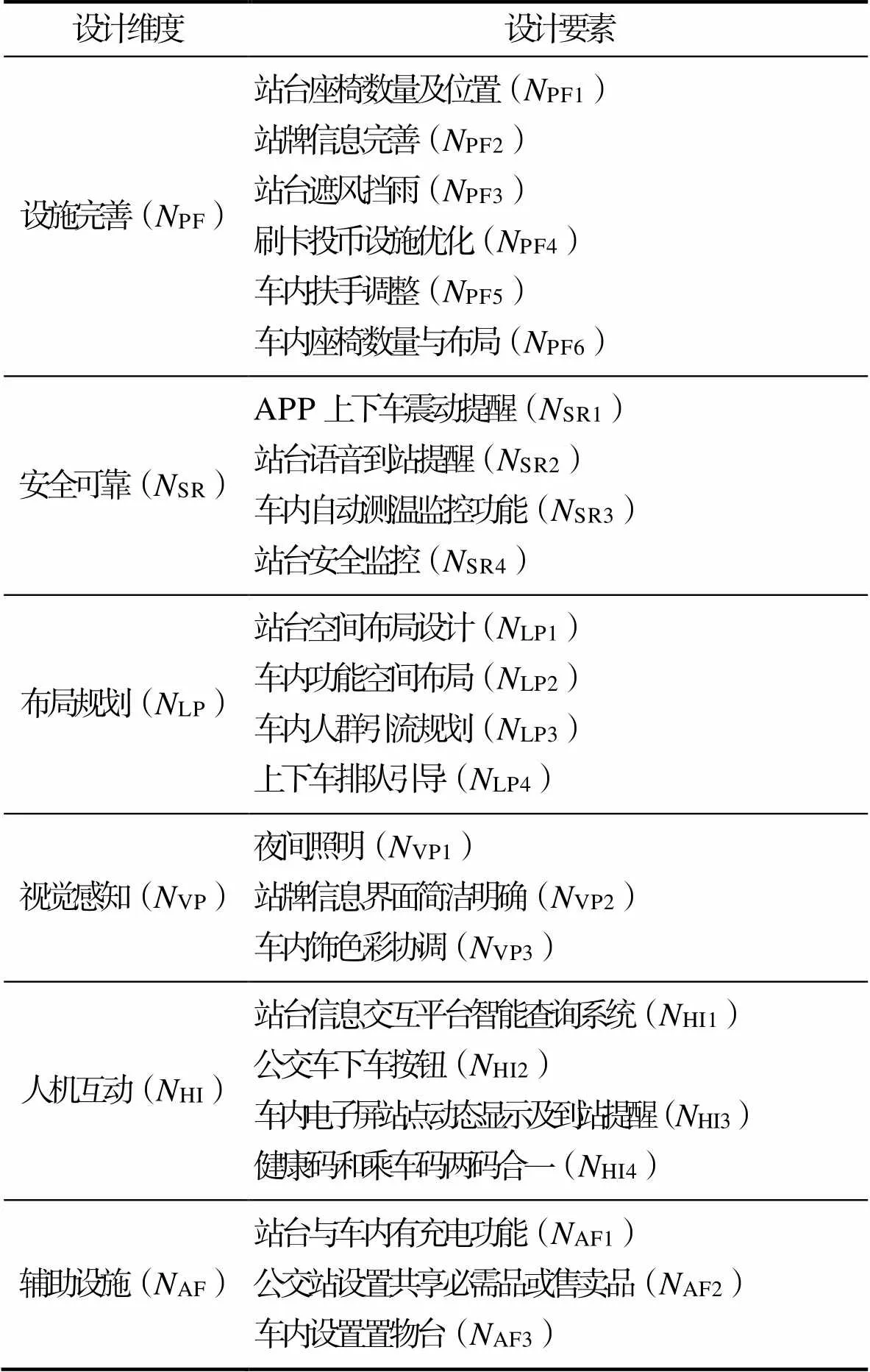

2)因子分析。利用SPSS对26个设计要素进行因子分析,以特征值大于1,绝对值大于0.5为标准进行公因子提取,结果见表1。共提取了7个公因子,累计方差贡献率为75.101%,但第7个公因子中只有“站台无障碍设施”题项,无法解释该公因子,“公交卡充值与零钱兑换”的因子载荷值小于0.5,因此剔除该两个题项。最后整合确定公交系统体验设计的内部因素,如表2所示,有6项一级要素即设计维度,包含24项二级设计要素,并对各因素进行编码,方便后期在AMOS中分析。

图3 乘车各阶段的设计要素

表1 因子分析

Tab.1 Factor analysis

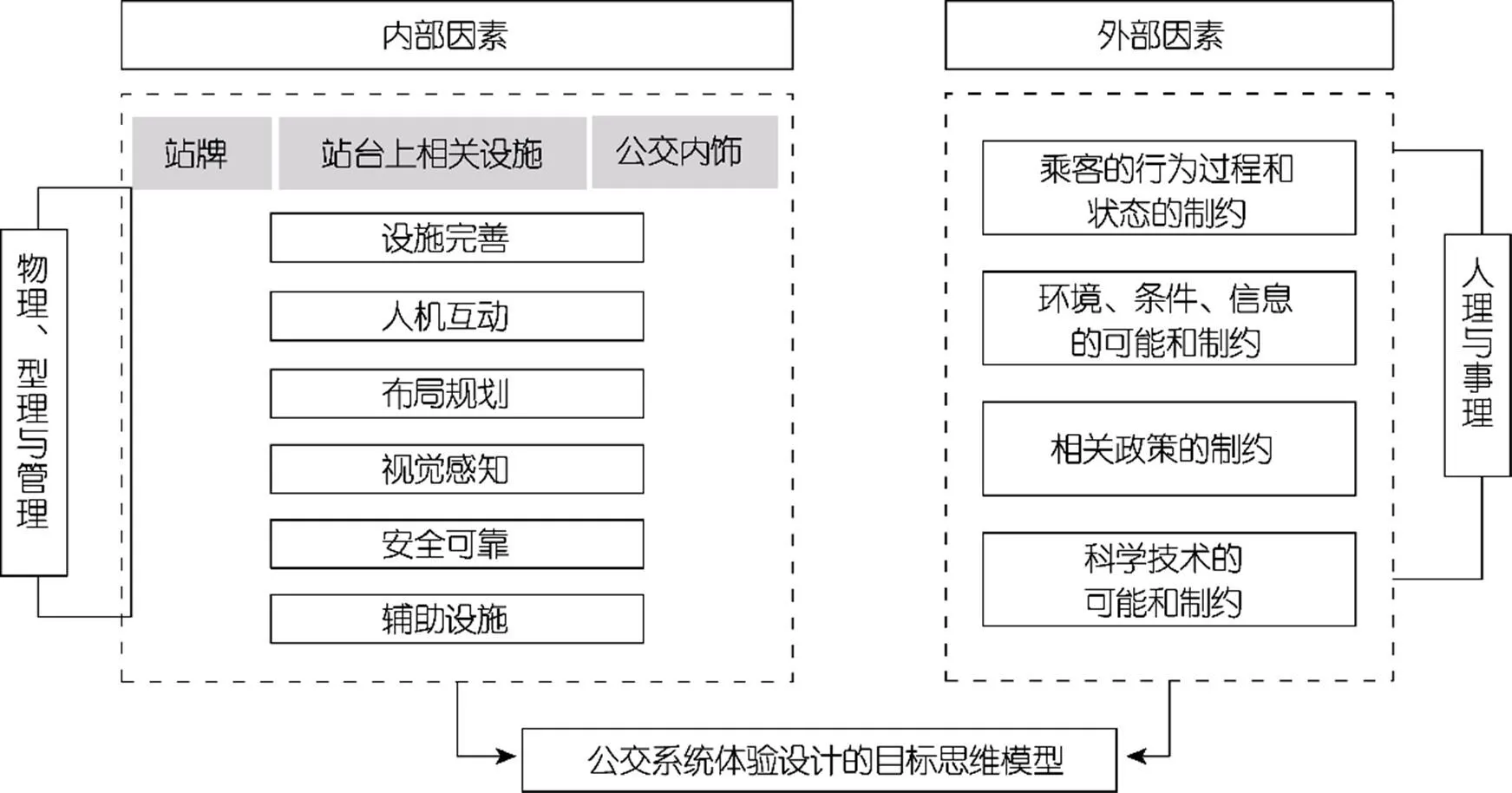

3.1.3 建立公交系统体验设计的目标思维模型

目标系统是具体的,是设计定位的具体化[15]。公交系统体验设计的目标思维模型包含外部限定因素与内部因素构成两部分内容,并进一步化约为明确目标[16]。经过上述对公交系统的事理要素分析,可以将其外部因素归纳为乘客行为过程与状态的制约;环境、条件、信息的可能和制约;相关政策制约;科学技术的可能和制约。依据外部因素的限定,公交服务系统的内部因素包括:设施完善、安全可靠、布局规划、视觉感知、人机互动、辅助设施。在外部与内部因素的共同作用下,建立目标系统思维模型(见图4),明确设计目标。

3.2 公交系统体验设计的SEM实证分析

3.2.1 正式问卷调查

建立有效的目标系统,不仅可以形成清晰的目标导向,还使方法论的构建更为科学与严谨。因此,引入结构方程模型,对公交系统体验设计的目标思维模型进行验证,分析其内部因素与乘客体验满意度之间的关系,以及内部系统构成的可行性与各设计要素之间的关系。依据上述研究,在预问卷的基础上进行了调整,以设施完善、人机互动、布局规划、视觉感知、安全可靠、辅助设施这6个设计维度为外因潜在变量,各维度对应的设计要素为外因观测变量,同时以乘客满意度(PS)作为内因潜变量,探究公交系统体验设计维度对乘客满意度的具体影响机制,并以站牌满意度(PS1)、站台满意度(PS2)、公交车厢满意度(PS3)、乘坐满意度(PS4)4个指标作为内因观测变量。分发正式的调研问卷,最后获得361份有效问卷,其样本数与观测变量的比值大于10:1,保证了参数显著性检验的有效性[17]。因此,本次问卷数据符合SEM实证分析的要求。

表2 公交系统体验设计内部因素

Tab.2 Internal factors of public traffic system experience design

3.2.2 结构方程模型量化分析

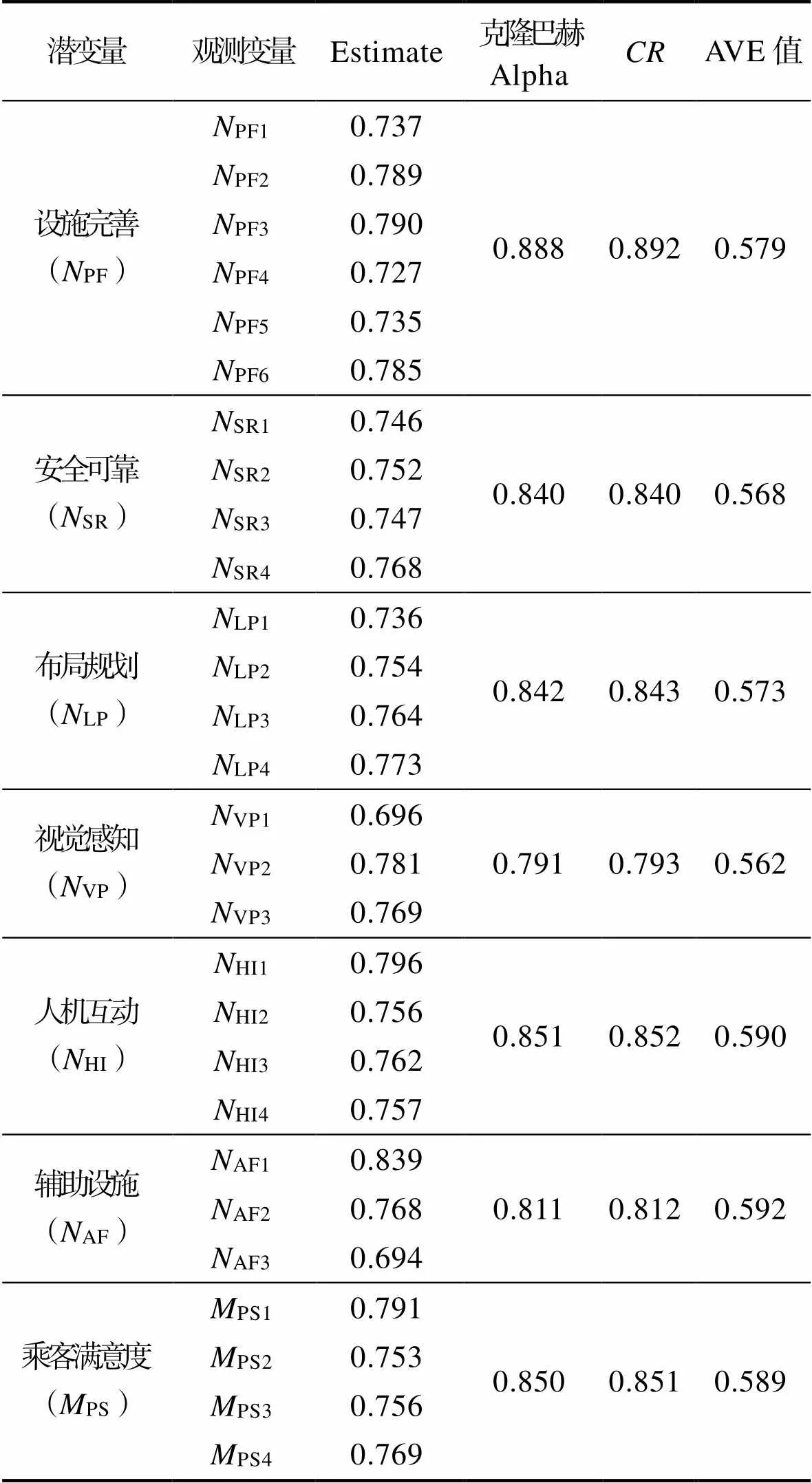

1)信度和效度分析。将所收集到的有效数据导入SPSS和AMOS中进行分析,结果见表3。由表3可以看出各维度的克隆巴赫Alpha和均大于0.7,且AVE值均大于0.5,表明问卷整体信度以及数据内部的一致性和聚敛效度都较好。

图4 公交系统体验设计的目标思维模型

表3 信度与聚敛效度

Tab.3 Reliability and convergent validity

2)模型适配度检验。在建立结构方程模型之前,必须对模型的适配度进行检验,因为测量模型拟合不好,将会导致错误的结果[18]。从表4可以看出,模型的适配指标GFI值、CFI值、NFI值、IFI值均大于0.9,卡方自由度之比χ2/df=1.456<5,近似误差均方根值=0.036小于临界值0.08,表明模型的适配度较好。

表4 模型适配度检验

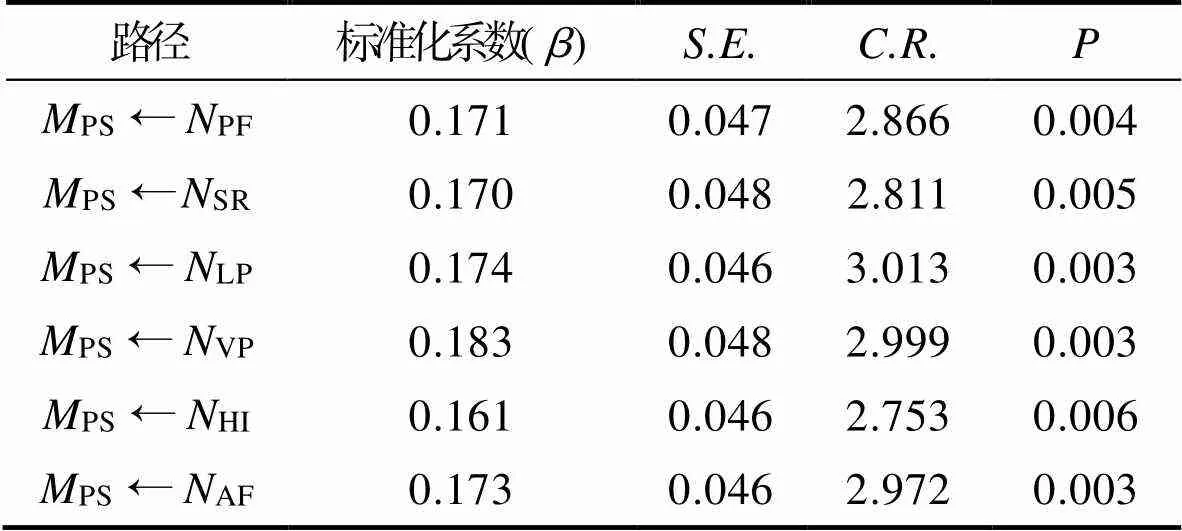

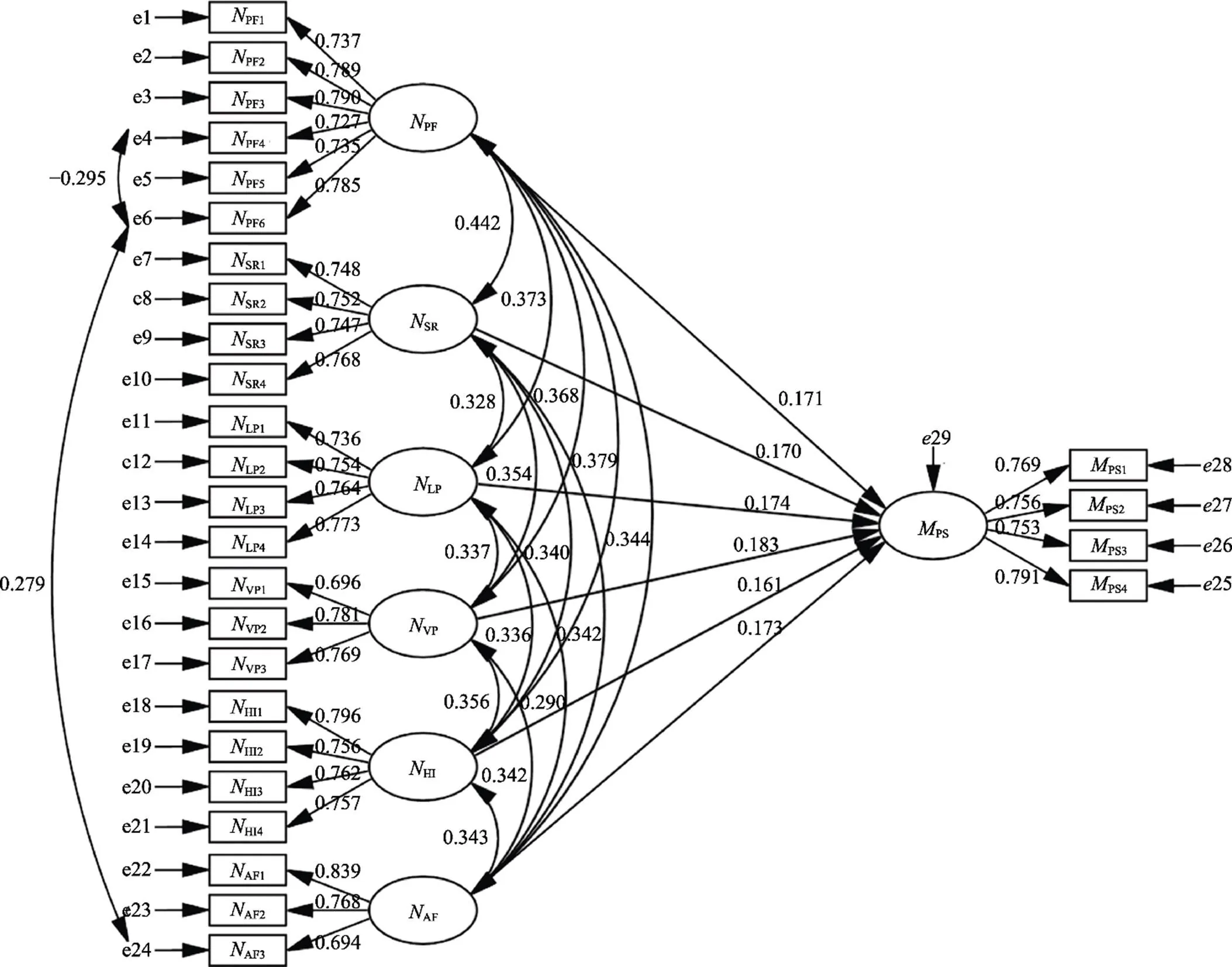

3)模型运行结果。运用AMOS对模型进行运算,得到的标准化系数见表5。由表5可知6个外因潜在变量均对乘客满意度有正向影响(<0.05,>0),理论假设成立,说明从这6个方面对公交系统体验设计进行优化,均可提高乘客满意度,也验证了目标系统思维模型的科学性和有效性。模型的最终运行结果如图5,从图中可以看出各因素之间的标准化路径系数。

表5 标准化系数

Tab.5 Coefficient of standardization

图5 标准化路径系数

3.2.3 设计要素优先级指导设计

通过上述一系列的量化分析后,得出各设计维度及所对应的设计要素的优先级,这些维度对乘客满意度影响大小依次为,视觉感知(VP)、布局规划(LP)、辅助设施(AF)、设施完善(PF)、安全可靠(SR)和人机互动(HI)。以目标系统为工具,乘客的行为体验为主线,根据设计要素的优先级,在现有的公交系统体验上来设计“事”。

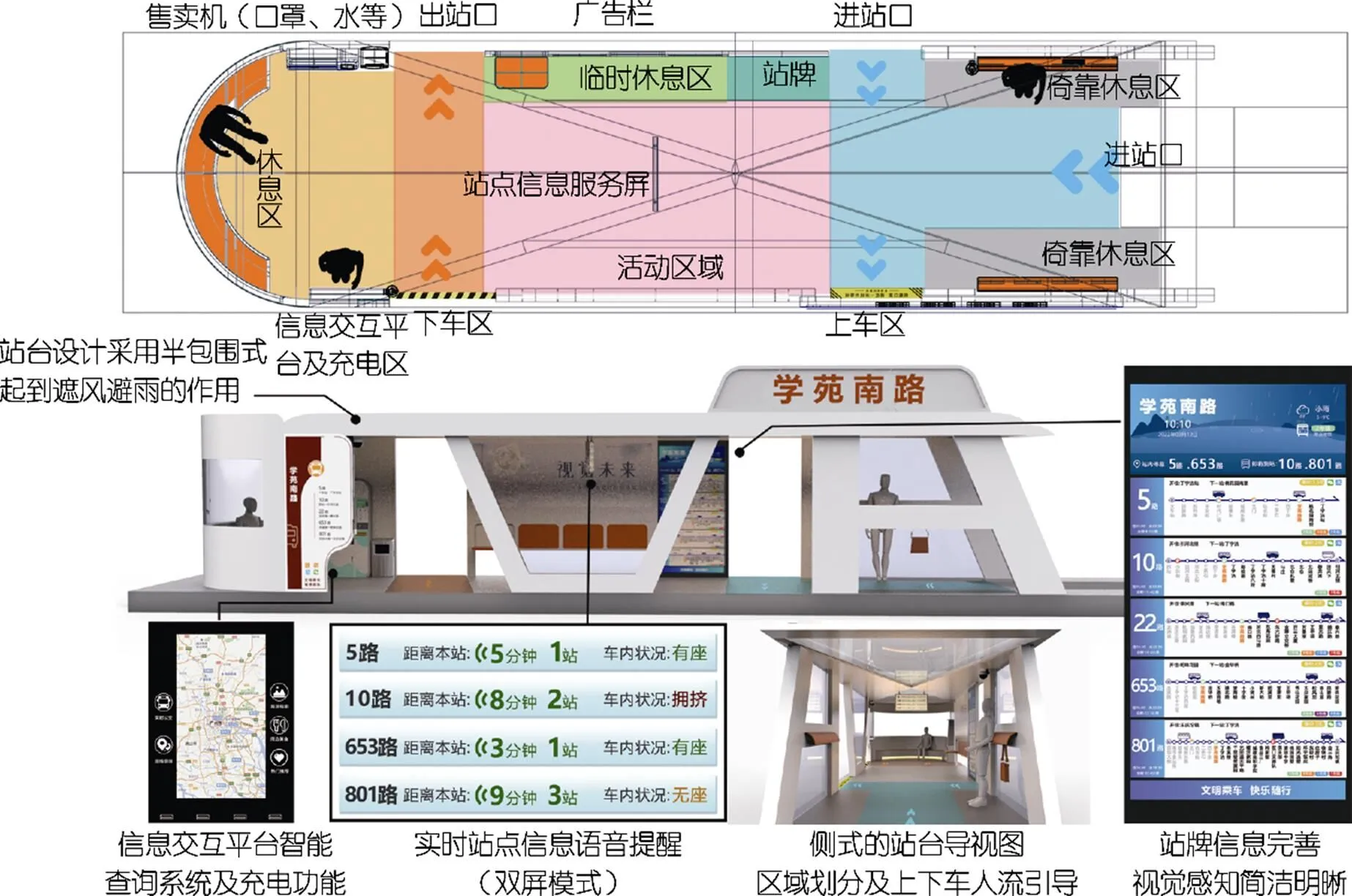

在视觉感知层中,应先着重优化站牌信息界面与公交车内饰色彩。依据乘客在乘车“事”系统中的视觉流动,运用色彩关系,对站牌的界面进行了划分,使界面信息更加层次分明,让乘客能快速找到自己所需信息;同时,在界面中添加一些图形元素和一些附属功能,实时了解车辆情况。在公交车的内饰上,考虑到公交车适用的人群与环境,根据色彩搭配关系,以低明度的灰色和较高明度的蓝色与橙色,对车内的设施色彩进行调整,通过色彩来对乘客进行有效引导。

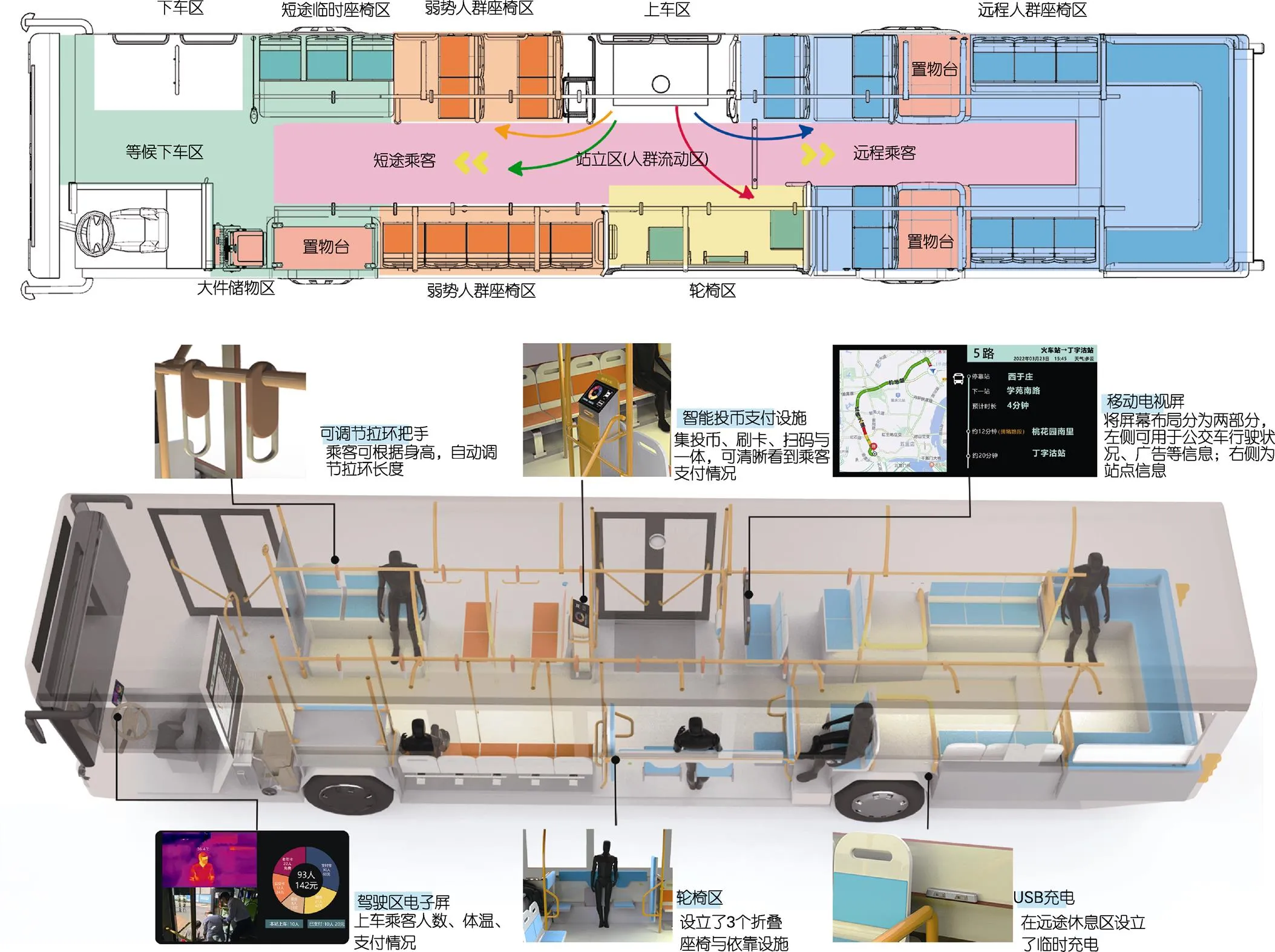

在布局规划层中,应先着重优化上下车排队引导、车内人群引流规划与车内功能空间布局。根据乘客在整个“事”过程中的行为流动,通过对乘客行为进行引导性设计,来实现布局规划维度的优化。可以在站台上,增添一些辅助设施或图形标识,引导乘客在此处排队候车;在车内引流方面,对乘客上车路线进行了设计,乘客从后门上车,将短途乘客与远途乘客进行分流引导,同时,弱势人群能在司机发车前安稳到达座椅;从前面下车,方便司机观察乘客下车情况,也降低乘客无法顺利下车的焦虑。座椅是公交车功能布局的重要标识物,通过座椅数量与位置的设定,以及其他一些辅助设施对车内布局进行功能性的划分。

在辅助设施层中,先着重增加站台与公交车的充电功能;在设施完善层中,应先着重优化站台遮风挡雨功能、站牌信息完善、公交车内座椅数量及布局;在安全可靠层中,应先着重关注站台安全监控与语音到站提醒;在人机互动层中,应先着重增设站台信息交互平台智能查询系统与优化公交车内电子屏站点动态显示及到站提醒。根据设计要素的优先级进行公交系统体验设计,最终的设计方案见图6—7。

图6 公交站体验设计

图7 公交车体验设计

4 设计评估

在设计事理学的核心理念下,对设计方案的评估应从“事”的角度来展开,将设计方案放到外部因素的测试环境中,并利用系统可用性量表(System Usability Scale,SUS)科学地衡量与评估公交系统的用户体验度。量表是Brooke于1986年编制的,由10个问题组成,采用5点评分方式,包括了奇数项的正向问题与偶数项的反向问题,与其他标准问卷相比,SUS题项较少,易于快速测量,且量表具有很高的信度、效度和敏感度[19]。通过让30名测试者观看上述设计方案的三维模型与界面样机,结合生活中公交系统的使用体验,对优化前与优化后的公交系统分别进行SUS打分。然后将收集到的每一个题项分数进行转换,奇数项的得分是“初始分-1”,偶数项是“5-初始分”,之后将所有项转换分之和乘以2.5,再求其平均数,最后得到公交系统优化前SUS分数为53.25,优化后的SUS分数为76.83,其可用性评级为B,意味着比大约76%的公交系统可用性更好,表明了优化后的公交系统体验设计与优化前相比,有了一定提升。

5 结语

本文运用设计事理学的系统性思维方法对公交系统体验设计进行了事理研究,并基于大量问卷数据,用结构方程模型对内部系统中所分解的设计要素进行实证分析,验证了公交系统体验设计目标思维模型的科学性与合理性。经过研究表明,公交系统的设施完善、人机互动、布局规划、视觉感知、安全可靠、辅助设施这6个设计维度均对乘客体验满意度产生正向影响,并确定了公交系统体验设计重点与优先级,为进一步地优化改进找到最佳切入点,提高了设计效率。然而本文也有一些缺陷,即所获取的样本人群单一,样本的代表性较低,导致个别设计要素载荷与后期结构方程模型的估计值有偏差,后期将会扩大样本的多样性,增加样本容量,进行更深入的研究。

[1] 李晨. 基于用户需求的西安特色公交站牌设计[J]. 包装工程, 2020, 41(12): 264-270. LI Chen. Design of Xi'an Characteristic Bus Stop Board Based on User Demand[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(12): 264-270.

[2] 杨浩, 王玥然, 刘畅. 基于感性需求分析的单层单厢公交车内饰设计与评估[J]. 装饰, 2018(12): 74-77. YANG Hao, WANG Yue-ran, LIU Chang. Interior Design and Assessment of Single Layer Buses with one Carriage Based on Percepual Demands Analysis[J]. Art & Design, 2018(12): 74-77.

[3] BASU D, ROY S, MAITRA S R, et al. An Assessment towards Identifying Improvement Needs of Urban Bus Stop Infrastructure: Knowledge Gained from Bhubaneswar[J]. Transportation Research Procedia, 2020, 48: 3802-3813.

[4] 张莹, 陆金生, 周丰. 服务设计思维下的城市公共设施设计[J]. 包装工程, 2021, 42(10): 303-308. ZHANG Ying, LU Jin-sheng, ZHOU Feng. Urban Public Facilities Design Based on Service Design Thinking[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(10): 303-308.

[5] PAN Jia-jie, HAO Jia-yue, JIA Jin-wen. Research on Public Transport Construction Satisfaction Based on Structural Equation Model -- Take Tianjin as an Example[J]. International Core Journal of Engineering, 2022, 8(2): 1-9.

[6] SCALETSKY C C, DA COSTA F C X, TONETTO L M. Designing for Bus Stop Experience: An Emotion-Driven Project[J]. Arquitetura Revista, 2016, 12(1): 58-70.

[7] 柳冠中. 事理学论纲[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2006: 70-82.LIU Guan-zhong. Science of Human Affairs[M]. Changsha: Central South University Press, 2006: 70-82.

[8] HE Hui-qian, ZHANG Xiao-ming, HE Hui-jie. Research on Design of Pet Interactive Entertainment System Based on Design Science of Affairs[C]// Proceedings of the 4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2020). Moscow, Russia. Paris, France: Atlantis Press, 2020: 194-198.

[9] SHEN Xue-chun, CHANG Ming. Choice Behavioral Model of Shared Bicycle: An Empirical Study Based on SEM[J]. Wireless Personal Communications, 2020, 110(1): 309-319.

[10] 吴明隆. 结构方程模型AMOS的操作与应用第2版[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2017: 2-6. WU Ming-long. Operation and Application of Structural Equation Modeling AMOS 2nd Edition[M]. Chongqing: Chongqing University Press, 2017: 2-6.

[11] 李树, 蒋鹏. 基于模糊KANO-SEM模型的用户需求识别方法研究[J]. 包装工程, 2022, 43(04): 156-162. LI Shu, JIANG Peng. User Requirements Identification Method Based on Fuzzy KANO SEM Model[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(04): 156-162.

[12] 柳冠中, 李和森. 设计事理学: 目标的抽象化与具象化[J]. 包装工程, 2021, 42(12): 1-6, 31 LIU Guan-zhong, LI He-sen. Science of Human Affairs: Abstraction and Concretization of the Targets[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(12): 1-6, 31

[13] 董志国, 吴冬升, 包颖. 智能网联公交的三大发展趋势[J]. 智能网联汽车, 2021(5): 68-71. DONG Zhi-guo, WU Dong-sheng, BAO Ying. 智能网联公交的三大发展趋势[J]. Intelligent Connected Vehicles, 2021(5): 68-71.

[14] CHEN Min, FU Jiang, ZHANG Ji-gui, et al. Realization of Future Car Sharing Speed Safety System Based on Internet of Vehicles[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1920(1): 012082.

[15] 柳冠中. 事理学方法论: 一本讲设计方法论、设计思维的书[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2019: 21-23.LIU Guan-zhong. The Design Methodology[M]. Shanghai: Shanghai People's Fine Arts Publishing House, 2019: 21-23.

[16] 赵颖, 柳冠中. 事理学在产品服务系统模式设计中的应用[J]. 包装工程, 2019, 40(2): 122-127. ZHAO Ying, LIU Guan-zhong. The Application of Physiology in the Model Design of Product Service System[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(2): 122-127.

[17] BENTLER P M, CHOU C P. Practical Issues in Structural Modeling[J]. Sociological Methods & Research, 1987, 16(1): 78-117.

[18] 胡珊, 刘晶, 孙恩妹, 等. 基于扎根理论的商业综合体导识系统满意度影响因素研究[J]. 图学学报, 2020, 41(4): 640-648. HU Shan, LIU Jing, SUN En-mei, et al. Research on Influencing Factors of Satisfaction with Commercial Complex Guidance System Based on Grounded Theory[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(4): 640-648.

[19] SAMPAIO A. Quantifying the User Experience[J]. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 2013, 38(1): 57-58.

Experience Design of Public Traffic System Based on Science of Human Affairs

ZHANG Jia-qi, WU Jin-zhao, DING Ze-ying, ZHANG Sheng-geng

(Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

The work aims to optimize and improve the design of the public traffic system based on the science of human affairs to solve the experience problems in the current public traffic system, so as to improve the passenger satisfaction. The systematic thinking method of the science of human affairs was used to analyze the external factors of the "event" system of public traffic, and to extract the design elements of each bus ride stage from the perspective of driving factors. The design dimension of internal factors was divided by factor quantification analysis to establish a goal mental model for experience design of the public traffic system. To prove the scientificity and rationality of the model, the structural equation model was used to analyze the mechanism of its internal factors affecting passenger experience satisfaction. According to the calculation result, the priority of experience design factors in the public traffic system was determined to guide the design. Finally, the system usability scale was used to evaluate the rationality of the design scheme. The design flow based on the science of human affairs and the structural equation model is constructed and then applied to the experience design of public traffic system, which improves the passenger's sense of ride feel and offers reference for other experience design research.

science of human affairs; experience design; structural equation model; public traffic system; system usability scale

TB472

A

1001-3563(2023)10-0125-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.10.012

2022–12–06

张家祺(1963—),男,硕士,教授,主要研究方向为产品设计。

武晋昭(1997—),女,硕士生,主攻产品创新设计研究。

责任编辑:陈作