体教融合背景下四川省高校高水平跳绳队的发展现状与对策研究

2023-05-01刘权锋李欣徐银

刘权锋 李欣 徐银

1 前言

2020年4月27日,中央深改委第十三次会议,审议通过了《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》,会议指出,大力建设体育特色学校和高校高水平运动队的发展。体育与教育部门共同开展体育传统特色学校的创建工作,促进高校高水平运动队的发展,拓宽青少年运动员升学通道,将竞技体育后备人才的培养纳入教育体系。高校高水平运动队是竞技体育人才培养的主要途径之一,新时代体教融合的理念是高校高水平运动队发展保障的坚实壁垒。

跳绳的历史十分悠久,唐朝的时候跳绳被称为“透索”、宋朝的时候被称为“跳索”、明朝时被称为“跳白索”和“跳马索”、而到了清朝时则被称为“绳飞”,在清末以后从逐渐被称为跳绳。花样跳绳作为一项民族传统运动和我国的优势项目,如今已走上国际的舞台,在世界各地都举行着竞赛。

成都大学高水平跳绳队自2015年成立以来,多次参与省级比赛、全国性比赛等大型赛事,并斩获了近一百五十枚金牌。为了保持我国优势项目的竞争优势,培养优秀的竞技体育人才,在体教融合的背景下了解我国高校高水平运动队的发展现状,提出高水平运动队的优化管理策略,对促进新时代高校高水平运动队的发展具有重大意义。

2 研究结果与分析

2.1 体教融合背景下成都大学高水平跳绳队的发展现状

体教融合背景下高校高水平运动队在机遇与挑战并存之中,面对体育与教育如何有效融合,促进青少年健康的发展,学术界在以“健康第一”为指导下围绕着体教结合、教体结合、体教融合开展了丰富的探索与争鸣。

2.1.1 运动员参与竞赛情况

体教融合的背景下高校高水平运动队明确了发展的方向与目标,也意味着我国高水平运动队的发展在经历初步尝试和逐步开展阶段后,迈入了深化发展的阶段。运动竞赛也不断被重视,运动队在体育部门协同教育部门的牵头下拥有更多的竞赛机会。

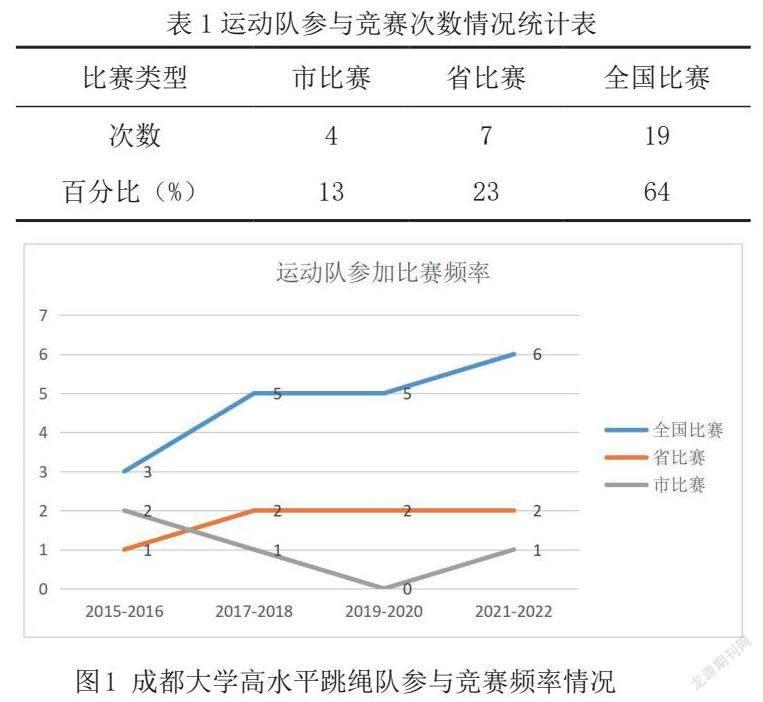

由表1可知,成都大学跳绳队自建队以来共参与竞赛30次。其中,参加最多的竞赛是全国性竞赛,达到19次,共占比64%;参加次数最少的竞赛是市级竞赛,仅参加了4次,占比13%;而省级比赛参加了7次,共占比23%。对于全国性跳绳比赛而言,每年CRSA(中国跳绳官方)至少会举办两次全国分站赛和一次全国总决赛。而省级与市级比赛,则是由各省的跳绳协会联合地方组织共同举办的中小型比赛。

从图1中看出,成都大学跳绳队从2015年至今参加最多的是全国性比赛,并且参加次数也逐年递增;其次是参与省级比赛,省比赛每年参加的次数较为固定,主要是磨砺运动员的赛场能力;最后是市级比赛,市级比赛的参加次数高低起伏,造成参加次数较少的原因主要有:(1)参与市级比赛的经费来源不足,由运动员自主补贴。(2)市级比赛项目较少,运动员兴趣不高。(3)水平较高的运动员不参与小型竞赛,而是在小型竞赛中提升执裁能力。

2.1.2 运动员文化课程学习现状

高水平运动队中运动员的文化学习是一个非常重要的方面,不仅能使运动员学到专业的理论知识,提升其文化素养,同时,文化课学习可以改变长时间训练导致文化常识缺失的短板。

成都大学跳绳队的运动员几乎全是学生运动员,文化学习是学生运动员培养计划中必要环节,也是实现运动员在读后与社会无缝衔接的重要条件。

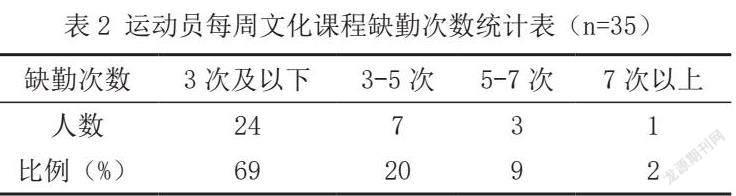

从表2中看出,成都大学跳绳队运动员文化课程学习出勤状态良好,但通过调查发现运动员在竞赛、训练和学习方面存在着一定的冲突,尽管运动员文化课程出勤率良好,但是日常训练容易分散精力,使运动员文化课程学习效率低。69%的运动员能按时学习,与一般学生无差异;每周缺勤次数在3-5次的运动员达到总人数的20%,这类运动员往往是因为在校期间参与的比赛较多,而全国跳绳联赛每年都会在运动员在读期间举行,运动员只能休假参赛;每周缺勤次数在5-7次的这部分运动员,以参赛为主要任务,用取得的成绩来争取学校在文化课的优惠政策;出勤率达到每周7次以上的运动员,则是因为伤病导致的原因。为此,高校要在确保其运动技能提升的同时,学业课程也齐驱共进。

2.1.3 运动员训练时间分布现状

体教融合的背景下,体育部与教育局在带动学校课余训练和竞赛的发展、丰富校园文化等方面发挥着重要的作用。

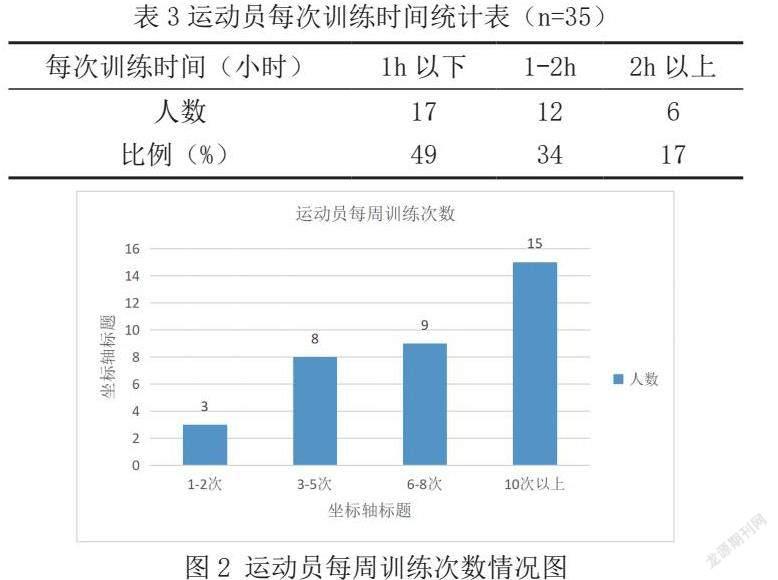

运动员参与竞赛的成绩与本身训练体系密不可分,完善的训练制度可有效提高其运动成绩。通过图2可知,成都大学跳绳队有15名运动员每周训练次数超过10次,占总数的43%;有9名运动员每周训练次数在6-8次,占比26%;训练次数在1-5次的运动员共有11人,占总数的31%。

运动训练最直接的体现是运动成绩,而运动成绩则是日积月累的训练产生的质变。通过调查得知,成都大学跳绳队运动员每次训练时间在2h以上的仅有6人,占比17%,而6人中每周训练次数超过6次的有4人;每次训练时间在1h以下的人数最多,有17人次,共占比49%;每次训练时间在1-2h的人数其次,有12人,占比34%。由此看出,大部分运动员的每周训练次数和训练时间强度不够,导致其竞技水平得不到有效的提高。

2.1.4 运动队的场地设施情况

先进的场地设备是保障运动员训练的前提,场地设备如果不合理,间接的会导致运动员发生伤病的概率大幅度提高。经调查得知,成都大学高水平跳绳队没有专业的训练场地、先进的辅助器械,不能满足部分运动员的训练需求。因此,仅6名运动员对其场地设施十分满意,占总数的18%;而对其场地设施不满意的有10名运动员,达到总数的30%;剩余52%的运动员对其场地和专业设备需求量不大,所以只感到满意。

花样跳绳对其场地的要求与其他项目不同,所需的设备也比较简单,只有在练习一些难度动作或则体操动作时才对特定场地有所需求。对成都大学跳绳运动员采访得知,运动队没有固定的训练场地,对其场地设备不满意的运动员大部分是技术水平较高的运动员,他们在練习一些高难度动作与危险动作时,往往对场地和设备的要求较高,其余运动员则是没有固定的场地而持有不同的意见。高校高水平运动队不同于其他专业运动队,运动员大部分是学生运动员,在其场地设备、训练条件和营养补充方面存在不足,完善目前的条件设施对促进运动员竞技能力提升有很大的帮组。

2.1.5 教练员的基本情况

体教融合政策的指引下,教练员是实现运动员长期、稳定发展的重要保障,也是促进高校高水平运动队建设的主力军。在推动学校体育和竞技体育的发展中,教练员起到了保驾护航的作用。

成都大学高跳绳建队以来共有5名教练员,由表5可知,每年参加培训次数在0-5次的教练员有4名,占其80%。每年参加培训次数在5-10次的教练员仅一名。经调查发现,成都大学跳绳队教练员执教年限普遍不高,没有执教超过10年的教练员。其中,教练员中拥有1名国际级教练裁判员,其余教练员为一级教练裁判员。拥有博士学位的教练员有3名,拥有副教授职称的有一名,从侧面反映出成都大学跳绳教练员专业水平素质高。但是,没有积极的拓展视野、关注花样跳绳运动发展的最新趋势、更新先进科学的训练方法,导致了运动队和运动员存在的问题和不足难以解决。

2.2 体教融合背景下成都大学高水平跳绳队现存问题

体教融合的背景下高校培养观念逐渐从“竞赛第一”中转变出来,体育部门以竞赛为杠杆实现竞技体育后备人才培养﹐教育部门以学校体育为载体实现青少年健康发展。在此背景下高校高水平运动队仍然面临着诸多问题,例如,在发展建设、规章制度等诸多问题都亟待解决。

2.2.1 高校在体教融合的道路上成效少,竞赛制度不完善

虽然,体教融合在高校被大范围施展,但是,就目前而言所取得的成就远不足预期的效果。首先,高校自定目标大于自身发展水平,未能实现目标的占多数;其次,大部分运动队经费缺乏,学校丰富的教学资源未被利用;最后,运动队竞赛制度善未完善,高校与俱乐部间技术交流次数不多,在发展中突出了许多被忽略的矛盾。

2.2.2 运动队学训一体化发展未成型,管理体系不全面

学训矛盾是长期困扰我国高校高水平运动队发展的难题,高校在“竞赛第一”的观念下并未深刻的把学训二者进行融合,主要侧重于运动队的训练和竞赛。由于高校高水平运动员大部分为学生运动员,难免经常发生学训分离。在管理条例上,多数高校为此采取减免学分、降低文化课考核难度等方式来保证学生运动员顺利毕业,表面上减轻了学业上的压力,实则降低了运动员的文化水平。

2.2.3 运动队建设处于初级阶段,人、才、物力保障不充足

运动队的建设是一个长期的发展过程,普通高校高水平运动队的建设处于发展萌芽的占大多数,此时,高校是向具有成功办队经验的学校模仿和向前摸索的阶段,所要面临的人、才、物力的制约是发展建设中的龙头环节。运动队在发展建设中普遍存在高校财力资源保障力度不足、获得社会企业赞助缺乏、市场资源尚未得到开发、运动员毕业与社会衔接不上等问题。

2.2.4 教练员执教经验不丰富,全面发展有待提高

知识复合型的领头人及执行者,他们是高水平运动队国际化发展的领路人,其理念和自身素质直接决定队伍发展的方向和可持续发展性。成都大学高水平运动队的教练员拥有较高的专业素质和业务水平,但普遍存在执教年限不长、专业培训较少、教练员人数不足、教练员未得到全方位发展等现象,这也是普通高校新办高水平运动队所面临的普遍现状。

3 体教融合背景下四川省高校高水平运动队的发展对策

3.1 完善运动队队竞赛机制,丰富运动员竞赛经验

实践证明,以赛代练的训练方法能有效的提高跳绳运动员竞技水平。高水平运动队应当在每周日常的训练后,增加一些与俱乐部或则其他高水平队之间的交流比赛。此外,高校应向相关职能部门申请竞赛补贴,并完善训练与竞赛体系,让运动队拥有更多参与竞赛的机会,以此丰富运动员的竞赛经验。

3.2 深刻理解体教融合的内涵,科学处理学训矛盾

随着新时代体教融合理念的深入和开展,高校在没有充分理解体教融合理念的前提下,高校高水平运动队在培养工作上就无法紧跟体教融合的步伐。因此,高校需在体教融合的背景下转变高水平运动队的建队目的,以健康第一为中心,培养德智体美劳全面发展的高素质竞技体育人才。此外,高校要根据学生训练与学习的实际情况,制定合理的符合实际条件的教学大纲,可参考国外高校的运动员管理办法制定学分机制,激励学生运动员的主动学习与训练。

3.3 巩固加深体教融合的道路,开发利用场地资源

以成都大学为例的普通高校的高水平运动队,在新时代“体教融合”政策的指引下,需要体现出高校高水平运动队的办队创新之处,最终促进学校体育与竞技体育的融合道路。此外,高校对高水平运动队的场地器材要给予一定的支持,使训练环境更适宜培养出优秀的竞技体育人才,为我国竞技体育的可持续发展提供新鲜血液的输入。

3.4 建立完整的规章管理体系,提升教练职业能力

新时代体教融合的理念下,体育部门不只是竞赛训练,教育部门不只是体育教学,要明确“教育是基础,竞赛是关键,育人是根本”。高校高水平运动员的日常学习管理应当与普通大学生管理标准相同,不应区别对待。但是高校高水平运动员的日常训练和竞赛难免会使学习精力分散,因此,高校应当制定相应的政策措施激励运动员在训练和竞赛时,能兼顧理论课程学习。此外,高校因有计划、有目的通过各种渠道对教练员进行培训,不断丰富他们的职业技能和业务水平;采取有效措施,提高教练员待遇,调动其工作积极性,充分发挥教练员在训练中的主导作用。

(作者单位:成都大学体育学院)