宝卷与泰山后石坞:仪式文艺与信仰生活的互塑

2023-03-13李梦

李 梦

民间文学,或称民间文艺,其中相当一部分与民间信仰相关,有的只是掺杂一些民间信仰的观念,有的则是民间信仰仪式上不能缺少的文本,属于后者的民间文学作品,就可以被称为仪式文艺。宝卷是仪式文艺的典型代表,能直观地反映出其与民众信仰生活“深度绑定”的特质。

宝卷也是泰山女神碧霞元君信仰研究中仍然未被充分关注的一类文本。已有研究多着眼于《天仙圣母源留泰山宝卷》(1)关于《天仙圣母源留泰山宝卷》,部分研究混用“源流”与“源留”,本文从文本原题。《灵应泰山娘娘宝卷》两种,另有两种属稀见孤本不易得见,其中蕴藏的民俗信仰价值还未被充分发掘。本文全面关注四种泰山娘娘宝卷,尝试归纳它们共有的稳定叙事结构,发掘隐现其中的民众信仰历史,强调宝卷“非虚构写作”的特点。在此基础上,本文进一步阐释作为文本的宝卷如何反向作用于民众的信仰生活,塑造新的民间信仰传说,促使新的“信仰标记物”出现。

一、泰山娘娘宝卷的信仰渊源

在展开论述之前,有必要首先介绍以泰山娘娘为主人公的四种宝卷。车锡伦先生对这些宝卷的产生及流传时间、编创者、宗教背景等方面均有专题性研究,推论翔实严密,以下简介多从其说。

第一种是《天仙圣母源留泰山宝卷》。该宝卷现存最早版本应为明嘉靖二十七年(1548)刊折本(2)参见颖陶:《牡丹亭与天仙圣母源流泰山宝卷》,《剧学月刊》第4卷第4期,1935年,第33页。,此后直到民国还有新见抄本、刻本,是泰山娘娘经典宝卷之一。车锡伦认为,此卷是净空教教徒编创,但未及详论。(3)参见车锡伦:《中国宝卷研究》,广西师范大学出版社,2009年,第437页。第二种是《灵应泰山娘娘宝卷》。该宝卷可以说是版本最为多样、流传最广的泰山娘娘宝卷。中国北方地区存有这一宝卷的大量版本,而且部分地区在当代信仰仪式中仍在宣讲此卷。(4)参见逯凤华:《泰山、岱庙、东岳庙祭祀用乐研究》,上海音乐出版社,2019年,第182-185页。李世瑜和欧大年对此宝卷有过专门研究,将其归为明代创制文本。(5)参见李世瑜编:《宝卷综录》,中华书局,1961年,第29页;[美]欧大年:《宝卷:十六至十七世纪中国宗教经卷导论》,马睿译,郑须弥审校,中央编译出版社,2012年,第403-405页。此外,车锡伦考证此卷约成于万历四十五年(1617)之后的一二年间,由西大乘教教徒编写。(6)参见车锡伦:《明代西大乘教的〈灵应泰山娘娘宝卷〉》,《扬州师院学报(社会科学版)》1993年第4期。第三种是《泰山天仙圣母灵应宝卷》。该宝卷为孤本,今藏于中国社会科学院文学所图书馆。车锡伦判断其产生时间约为万历之后至康熙之前。(7)参见车锡伦:《〈泰山天仙圣母灵应宝卷〉漫录》,《民间文化论坛》2016年第1期。第四种是《泰山圣母苦海宝卷》。该宝卷今藏于日本筑波大学中央图书馆,也是孤本。车锡伦认为此卷应是清初南无教女教首尹喜请人记录、整理的一部宝卷。(8)参见车锡伦:《新发现的清初南无教〈泰山圣母苦海宝卷〉》,《河南教育学院学报(哲学社会科学版)》2009年第1期。

泰山娘娘相关信仰文本中,宝卷流传最广。鞠熙对《天仙圣母源留泰山宝卷》和北京白云观《娘娘分身图》、河北怀来县鸡鸣驿壁画的对比研究,令人信服地指出鸡鸣驿泰山行宫的壁画可以明确看作是宝卷的图画式呈现,而《娘娘分身图》一半以上的图画主题,与之完全一致或高度相似,也可明确看出是受到了宝卷的影响,其创作者甚至很可能曾经见到过《天仙圣母源留泰山宝卷》,并不可避免地吸收了其中的部分叙事内容。不仅如此,北京多处寺庙中的香会碑,或直接引用《天仙圣母源留泰山宝卷》的语句,或转述其中情节,充分证实了宝卷中的碧霞元君身世叙事传播、接受之广泛。(9)Ju Xi, “Transformations of Our Lady: From the Taishan Precious Scroll to Daoist Paintings,” Arts Asiatiques, vol. 74 (2019), p.60.又见鞠熙:《身体、家庭与超越:凡女得道故事的中法比较》,《民俗研究》2015年第2期。

既然宝卷对泰山女神的形象传播影响如此强势,作为研究者,不免会继续追问:宝卷是从何而来?其叙事和信仰背景根源何在?

(一)“元君”还是“娘娘”

泰山娘娘另一个广为人知的神灵称号是“碧霞元君”,这一高雅圣洁的道号在清代以来的官方文书及文人记述中频频出现。“碧霞元君”之名出现于何时、出于何人之手、是否真为皇帝敕封等,都是学界探讨的热点问题。(10)参见闫化川:《碧霞元君封号问题的新考辨》,《世界宗教研究》2007年第1期;邓东、曹贤香:《北宋崇宁五年的泰山碧霞元君封号》,《齐鲁学刊》2008年第4期;周郢:《明崇祯朝敕封“碧霞元君”考辨——兼论泰山娘娘与妈祖信仰之关系》,《世界宗教研究》2014年第4期。但这些并非本文所关注的方面,笔者想要论述的是,多为官方和文人采用的“碧霞元君”源于道教发明,而宝卷中更为常见的“天仙圣母”“泰山圣母”“泰山娘娘”“顶上娘娘”等名称则是来自民间原生态的神灵称谓。

“元君”的专名首先已显示出其为道教称谓,目前见到最早与“碧霞元君”相关的历史文献,都与道士群体相关。(11)参见周郢:《“碧霞元君”神号源起时代新考》,《民俗研究》2007年第3期。许彬《重修玉女祠记》记有“命道流焚修香火”,见弘治《泰安州志》卷六《文》,明弘治刻本;王思任《观泰山记》记有“道士第知有元君”,见氏著《王季重十种》,任远点校,浙江古籍出版社,2010年,第157页。周郢认为大约是在元明之际,泰山娘娘被道士冠以“天仙玉女碧霞元君”的称号,后被官方采用沿称。(12)参见周郢:《明崇祯朝敕封“碧霞元君”考辨——兼论泰山娘娘与妈祖信仰之关系》,《世界宗教研究》2014年第4期。《道藏》中与泰山娘娘相关的经书有一部《元始天尊说碧霞元君护国庇民普济保生妙经》(13)参见《道藏》第34册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年。,近年来在泰山周边地区的碑刻钟铭中又发现了《碧霞元君护世弘济妙经》一种。(14)参见范恩君:《〈碧霞元君护世弘济妙经〉考辨》,《宗教学研究》2006年第1期。这两种道经采用的也都是“碧霞元君”之神号。

相比之下,宝卷对泰山娘娘的称呼就显得颇为“另类”。据笔者统计,四种泰山娘娘宝卷中,《天仙圣母源留泰山宝卷》和《泰山圣母苦海宝卷》从头至尾,并未出现“碧霞元君”这一称呼,而《灵应泰山娘娘宝卷》只出现一次,《泰山天仙圣母灵应宝卷》除在下卷第十五品“圣母受封”中提到人间君王敕封“泰山母”为“碧霞元君”并敕建“碧霞行宫”外,其他部分再未出现,甚至在提到“碧霞行宫”时还不忘附加其别名为“天仙庙”,所谓“天仙”,即来自泰山女神更为民众熟知的“天仙圣母”之名。

日本学者石也一晴注意到,虽然现实中有些香客进香大旗上偶尔可见“碧霞元君”,但仅为少数。在明清白话小说中,尤其是记述民众对话的口语中并没有直接出现过“碧霞元君”。(15)参见[日]石也一晴:《泰山娘娘考——碧霞元君信仰的起源及其在明代的发展》,张雯译,《日本中国史研究年刊》刊行会编:《日本中国史研究年刊(2010年度)》,上海古籍出版社,2013年,第104页。宝卷的取材正与白话小说一样,均源自民众现实信仰生活中最常用的信仰词汇和语料。

民间与官方分别选用的“娘娘”与“元君”,代表着不同的信仰立场。而宝卷一以贯之的信仰立场是民间的,故而始终与民间口头的神名称谓保持一致。“碧霞元君”虽然在文人书写中占据优势,但在稳定流传的民间口头文学中始终未能击败“奶奶”“娘娘”的“土味”神名。及至当代,在前去泰山进香的民众之间,使用最多的仍然是“泰山老奶奶”“老娘娘”之类的称呼。(16)参见刘晓:《泰山庙会研究》,山东大学博士学位论文,2013年,第66-72页。与此呼应的是,清代至民国之间,泰山娘娘宝卷虽然不断有新的抄本、刻本出现,但其卷名、神名始终不改。仪式文艺出于民众信仰观念,并与之协同一致的特质由此可见。

(二)身世叙事的传统母题

在研读四部泰山娘娘宝卷的过程中,笔者发现主人公娘娘的身世叙事呈现出极为稳定的结构,而这种叙事模式上承自一个久远的民间文学传统。下表以最早的《天仙圣母源留泰山宝卷》为标准情节单元链,再与其他三种宝卷进行比较。

表1 四种泰山娘娘宝卷情节单元表

需要说明的是,部分共有的叙事情节在不同宝卷中存在篇幅差异,比如《天仙圣母源留泰山宝卷》《泰山天仙圣母灵应宝卷》《泰山圣母苦海宝卷》都有很长的关于主人公在泰山修行遭受劫难的详述,但是《灵应泰山娘娘宝卷》对这一部分只有“泰山娘娘苦行三十二年,亦得转凡成圣”(17)《灵应泰山娘娘宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第一辑第3册,社会科学文献出版社,2012年,第593页。等寥寥几句,虽然简略,却并未省去。通过情节比对,我们可以清楚地看到,纵使主人公姓名各异,但四种泰山娘娘宝卷关于女神的身世修炼情节具有不可忽视的共性,其共有情节结构如下:

仙圣化生——不婚——发愿到泰山修行——修行遭难——获封

以上是四种宝卷关于泰山女神修行部分共有的同质情节,造成这一“不变”的结构的根源何在?这样一位离家修行的女性修道者形象,出自怎样的信仰观念?有学者认为泰山娘娘宝卷的叙事可能与道经有一定关系。(18)参见张琰、秦国帅:《新发现的碧霞元君弘济经碑初探》,《泰山学院学报》2011年第1期。现存两部道经前文已论及,其内容主要是称颂娘娘功绩,亦有少量篇幅涉及泰山女神的身世。其中《元始天尊说碧霞元君护国庇民普济保生妙经》称:

是时元君已证太一青玄之位,观见众生,受此况沦,悲慈不已,为化女流,普度群生。于四月十八日,分真化炁,现是慈颜,陟降泰山,静居上境。(19)《道藏》第34册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1988年,第744页。

按照此经,碧霞元君是先天神真,并无修炼经历。

另一部道经《碧霞元君护世弘济妙经》(以下简称《弘济妙经》)曰:“臣者西天斗母,精运元炁,发现金莲,化生吾身。归隐岱岳,修炼年久,意如初兴,幸逢正果。功成道合,感蒙保奏。受敕天仙玉女碧霞护世弘济真人。”(20)范恩君:《〈碧霞元君护世弘济妙经〉考辨》,《宗教学研究》2006年第1期。虽然声明碧霞元君是后天修行成道,不过并非凡夫俗子,而是西天斗母化气而成。张琰据此认为,《弘济妙经》是由道经叙事向宝卷发展之间的过渡形态,也就是说泰山娘娘的身世叙事经历了先天仙真【道经】——后天修真(神人)【道经】——后天修真(凡人)【宝卷】的演变路径。(21)参见张琰、秦国帅:《新发现的碧霞元君弘济经碑初探》,《泰山学院学报》2011年第1期。但是这种“一源单线”的猜想可能只是学者一厢情愿的臆测(22)民间文学界对此有深刻反思与批判。参见施爱东:《顾颉刚故事学范式回顾与检讨——以“孟姜女故事研究”为中心》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。,泰山娘娘身世叙事的实际生长样态更有可能是非理想化的、无序的,这也是民间口头文学的特性所在。

事实上,就泰山娘娘身世叙事而言,宝卷与道经不可同日而语,后者有着强烈的道教神灵化生叙事印记,而宝卷的叙事则源自民间文学源远流长的传统母题“女性拒婚离家修行成道”。关于这一母题的完整记录最早可上溯至宋代就已出现的中国化观音故事——妙善传说。

关于观音成道故事的中国化表述,学界不乏精深研究。(23)参见于君方:《观音:菩萨中国化的演变》,陈怀宇、姚崇新、林佩莹译,商务印书馆,2012年;李利安:《观音信仰的渊源与传播》,宗教文化出版社,2008年。杜德桥的《妙善传说》专研此话题,其中引用了《香山大悲菩萨传》《南海观音全传》《三教源流搜神大全》《香山记》等多种文本,让我们看到它们讲述的妙善故事结构均大同小异,大意即是一个国王的三个女儿中,小女儿妙善从小立志出家修行,历经艰难最终成佛,虽然她的父亲曾经多次反对甚至不惜伤害她以阻止修行,但妙善还是在父亲生病需要之时,果断献出了自己的手眼,她就是观音。(24)参见[英]杜德桥:《妙善传说:观音菩萨缘起考》,李文彬等译,(台北)巨流图书公司,1990年。

已有研究引用的大量俗文学材料足以让我们明晰,最晚在宋代以来,“凡女生活优渥,却不顾反对,离家苦修得道”的情节已经发展成了相当成熟、几乎人所共知的民间传说叙事母题,而这正是泰山娘娘宝卷叙事框架的直接来源之一。

(三)宝卷的非虚构性:信仰生活实录

前述两部分展现了民众信仰生活与信仰心理怎样潜移默化地影响宝卷的表述方式及叙事结构。除此之外,在泰山娘娘宝卷中,还有对于信众进香过程的“非虚构”记述。其中既包括对进香路线的忠实记录,也有对泰山实地景致的描写,这些都可以说是对民间信仰场景的如实刻画,是宝卷取材于民众信仰生活的直接证明。

1.泰山实景

四种泰山娘娘宝卷中,有3种都包括信众进香过程的详细记述。这一部分文字中既有关于上山下山的朝拜线路,也有不少是描写泰山景观的。

首先看关于进香路线的记录,《天仙圣母源留泰山宝卷》记录从泰山脚下开始的进香路线颇为详细,为“高老桥”→“水莲[帘]洞”→“歇马棚”→“回马岭”→“黄岘岭”→“赛西天”→“小西天”→“五松树”→“大龙口”→“小龙口”→“十八盘”→“天门”→“南天门”。(25)参见《天仙圣母源留泰山宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第三辑第23册,社会科学文献出版社,2015年,第821-833页。

嘉靖《泰山志》与此本宝卷大致处于同一时代,《泰山志》卷首的《泰山图》中就明确标记出了7处宝卷提及的地名(26)参见汪子卿撰,周郢校证:《泰山志校证》卷首,黄山书社,2006年,第1页。,此外还有不见于地图,但在《泰山志》正文中提到的3处地名(“高老桥”“十八盘”“南天门”)。(27)参见汪子卿撰,周郢校证:《泰山志校证》卷一,黄山书社,2006年,第2页。根据这一对比,笔者试着在《泰山图》上绘制出《天仙圣母源留泰山宝卷》所记进香示意图,由此我们可以更清楚地看到宝卷记录的进香路线与历史地理之事实的契合。

图1 《天仙圣母源留泰山宝卷》中的进香路线图

至于泰山美景,宝卷也不吝笔墨大量记录。《天仙圣母源留泰山宝卷》中提到的泰山景致已包括“秦王碑”“镇山宝”“仙人洞”“舍身台”“志心石”“仙人桥”等(28)参见《天仙圣母源留泰山宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第三辑第23册,社会科学文献出版社,2015年,第830、831页。,而经历多年,到了《泰山天仙圣母灵应宝卷》产生时,除了很多与《天仙圣母源留泰山宝卷》可以相互印证的景点外,还增加了不少新的地标,如“万年青松”“汉王碑”“唐王碑”“宋王碑”“黑龙潭”“四天门”等等。(29)“许愿还愿 泰山进香 二十二品”,《泰山天仙圣母灵应宝卷》,中国社会科学院图书馆藏经折本。时至今日,这些地标仍为泰山的代表景观。

2.进香实录

根据地方志、文人笔记以及明清小说中的相关记录,刘晓梳理出历史上的泰山进香仪式包括的几个基本程序(30)参见刘晓:《泰山庙会研究》,山东大学博士学位论文,2013年,第63-66页。,将这一系列程式与当代香社进香的田野调查记录(31)参见叶涛:《泰山香社研究》,上海古籍出版社,2009年,第166-182页。对读,可以看到很多内容都是一致的。考虑到民俗活动作为民间传统具有强大的文化约束力(32)参见[美]罗伯特·芮德菲尔德:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,王莹译,中国社会科学出版社,2013年,第91-94页。,笔者认为刘晓关于明清时期进香程式的推论是相对可靠的:

(1)烧信香与演社:民众结社进香泰山,在出发朝山之前,要举行烧信香和演社的仪式,除为祈求路途平安外,最重要的是给泰山奶奶先报个信。

(2)投宿安驾:民众进香抵达泰安住宿后的第一件事就是安娘娘神驾。

(3)献换袍衣:信众到达娘娘庙,祝祷、参拜过后要奉献供品,很多香客会选择新袍、新鞋等。

(4)下山接顶:民众进香结束从山顶下来时,香客所住的客店会设宴迎接,谓之“接顶”。

(5)返乡接顶:外地前来烧香的信众返回自己家乡后,其亲人也要设席出迎“接顶”。(33)关于明清时期的进香程式,参见刘晓:《泰山庙会研究》,山东大学博士学位论文,2013年,第63-66页。

以上进香程式中的每个步骤,几乎都可以与宝卷之记录相互对应。如《天仙圣母源留泰山宝卷》中的记录:

前来到,泰安州,寻宿下店。梳了头,净了面,才去报名。草三厅,来报名,香头领定。一人人,来还愿,谁敢瞒昧。报了名,众香客,且回店去。攒香钱,三十个,不少分文。五更时,起身来,收什[拾]上顶。进北门,采香号,走似飞云。泰山高,四十里,红门为至。天仙阁,滴水檐,砌的完成。……众香头,齐齐跪,讨了脚力。步步轻,身如飞,上到天门。……到店里,坐下时,穿衣净手。众香客,休远离,各庙焚香。一见了,圣娘娘,焚香跪拜。各人许,进香愿,祝讃分明。……烧香罢,相随喜,游山玩景。……游看罢,泰山景,顺意下顶。南天门,三路走,前后分行。各店家,来接顶,红门等候。茶酒罢,各庙里,去把香焚。……到家中,天地上,烧了甲马。保佑俺,一家儿,大小安宁。……至来年,重进香,另发虔心。(34)《天仙圣母源留泰山宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第三辑第23册,社会科学文献出版社,2015年,第822-833页。

甚而其中不乏各种进香事宜的细节记录,如爬到岱顶拜娘娘之前先要“净手”,而在敬神之后,“游山玩景”也是必不可少的环节。

另一部宝卷《泰山天仙圣母灵应宝卷》则是在最后两分的篇幅中专门记录了北京信众远赴泰山进香的全过程,其中就提到献袍和接顶两项重要仪式:

进殿内,朝金面,参拜圣母。金圣母,银娃娃,供在殿中。手拈香,口祝讃,进香还愿。先卦[挂]旛,后上袍,焚化钱粮。进罢香,出殿来,游山看景。……有店家,来接顶,山口等候。到店内,净了面,换了衣巾。住一晚,到早辰[晨],去买人是[事]。整行礼,离店家,回路登程。(35)“许愿还愿 泰山进香 二十二品”,《泰山天仙圣母灵应宝卷》,中国社会科学院图书馆藏经折本。

笔者注意到这部宝卷还专门提到了信众从泰山主峰进香完毕之后,会再到蒿里山烧香,部分原因是专门为去世的父母烧纸祭奠:

蒿里山,送陌纸,报答双亲。进香人,蒿里山,多烧钱纸。久已[以]后,到这里,也好安身。(36)《天仙圣母源留泰山宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第三辑第23册,社会科学文献出版社,2015年,第832-833页。

无独有偶,《醒世姻缘传》中第六十九回“招商店素姐投师 蒿里山希陈哭母”也专门讲到素姐一行泰山进香之后前往蒿里山拜十殿阎君,悼思先人之事。(37)参见西周生:《醒世姻缘传》,华龄出版社,1999年,第675-682页。据此,我认为蒿里山烧香也可补充为泰山进香的又一重要环节。

陈泳超已经详致考辨过吴方言区流行的一种“进香宝卷”,其记述内容可称实录体验,这类宝卷列举的各种地名、特产与实际风物都是吻合的,更重要的是返程各站所需时间与实际里程数也大致不差,因此这一类宝卷甚至可以说是香客的“进香指南”。(38)参见陈泳超:《借佛游春的“我群演述”——民间宝卷所述苏州地区至上天竺进香活动》,《文学遗产》2022年第2期。可见宝卷的“非虚构”文学特质并非个例,而是一种通性。究其根本,还是仪式文艺首要的功能导向所致,其文本内容如涉及对现实信仰仪式的描写,便不能偏离实际太远,必须要保证一定的写实性与可信度,才能确保宝卷对于民众而言有指导性的实际功效。宝卷与民众信仰生活这般“深度绑定”,正是仪式文艺区别于纯娱乐性民间文艺之处。

二、宝卷的反塑:后石坞新变

作为仪式文艺的泰山娘娘宝卷,其产生的直接根源是信众对碧霞元君的信仰、仪式需求,可以说宝卷是应需而生。不过,另一方面,值得研究者关注的是,宝卷也会反作用于信仰实践。笔者注意到,由于宝卷叙事的传播渗透,泰山地区民众的碧霞元君信仰活动有了新兴之变。

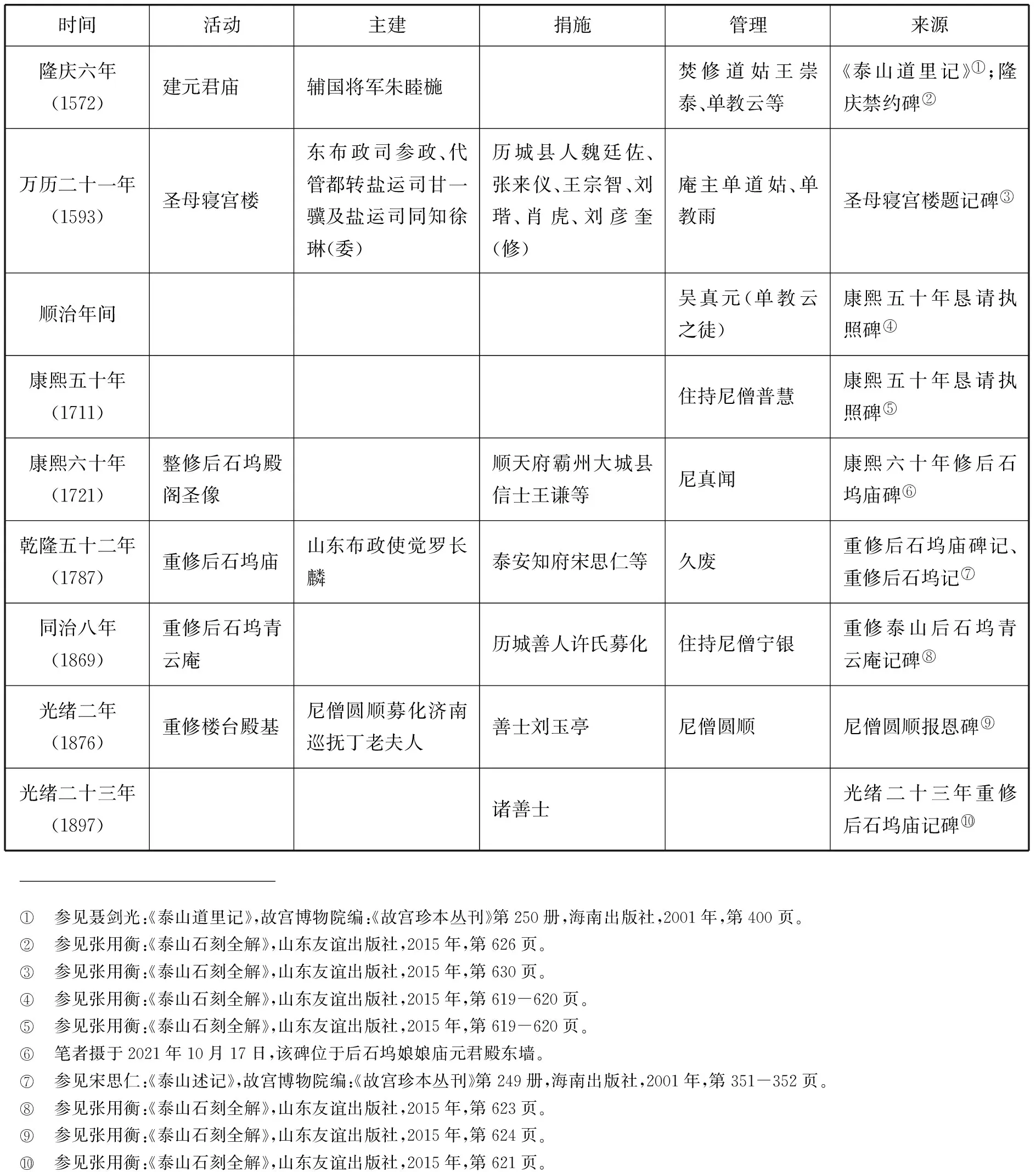

要展开讨论这一问题,就不能不先介绍泰山上一处相对独立的娘娘信仰场所。从泰山之顶折下东北而行,经过丈人峰、万年松群,沿着下山盘路继续向前,不久可见山林掩映之中有一处隐蔽的石坳,此地最初被形象称呼为“石屋”,约于明代中后期改称“后石坞”。后石坞属泰山奥区,其地深幽,有不少文人曾在此读书清修。因为有较为丰富的方志文献以及新发现的碑刻材料,我们大致可以梳理出后石屋娘娘庙在明清时期的发展情况(详见下表)。

表2 后石坞娘娘庙修建历史年表

通过后石坞泰山娘娘庙的历史更迭,我们大致可以明了,自隆庆六年(1572)首建元君圣母庙之后,该庙轮流处于女冠或尼僧掌管之下,而此庙历年重建的主要捐资者基本都为普通信众,甚至有时普通信众也是修庙塑像的真正组织者。

以上着力勾勒后石坞娘娘庙修建简史,其实想要强调的是,后石坞的泰山娘娘庙不像岱顶的碧霞祠自元代重建以来,就长期处于全真道整饬严密的管理之下。(39)参见张琰:《借助与效用:泰山全真道与碧霞元君信仰关系述略》,赵卫东主编:《全真道研究》第8辑,齐鲁书社,2019年,第38-49页。岱顶碧霞祠在大部分信众看来,固然是最重要的信仰场所之一,但很多民间信仰行为在道观中毕竟扞挌难容。而处于道教势力范围之外的后石坞,显然更便于民间信仰伸展,此处的娘娘庙可以说是民间碧霞元君信仰一处较为自由纯粹的“自留地”。由民俗学者叶涛对后石坞香会活动展开的田野调查可以看到,此地相对更为原生态的民间信仰氛围传续至今。(40)参见叶涛:《泰山后石坞元君庙与邹城西关泰山香社——当代民间信仰组织的个案调查》,《民间文化论坛》2004年第3期。而宝卷之所以能对此地泰山娘娘的信仰实践方式产生不可忽视的反作用力,正是因为后石坞与俗民信仰的关系最为紧密。

(一)宝卷叙事与地方传说

明清时期,泰山当地流行的女神传说发生了有迹可循的题材转变,转变后的地方传说在主角称谓与主体情节方面均与宝卷叙事暗合。

目前所见较早流传于泰山的女神传说多与地方特色风物有关,比如玉女池、玉女山。明弘治年间编修的《泰安州志》载“玉女池在岳顶之上,水甘美,四时不竭,一名圣水池”(41)弘治《泰安州志》卷一《山川》,国家图书馆藏明弘治刻本。,嘉靖年间的《泰山志》沿用其说,并记录玉女池所在之山峰为玉女山。可见明代较早时期在泰山当地较为流行的,是以玉女为主角的地方风物传说,与修炼事迹并无关系。

但到了明代中后期,泰山出现了新的传说群,即“玉女/圣母/元君修真于泰山后石坞”。明嘉靖隆庆之际的文人姚奎作有《游石屋记》:“泰山东数里许,有石屋,世传碧霞元君炼真之所。……崖有元君手印,玉指宛然。后有石床,则元君偃息处。”(42)汪子卿撰,周郢校证:《泰山志校证》卷三,黄山书社,2006年,第534页。隆庆六年(1572)后石坞出现多处石刻提到“玉女修真处”,其中不乏颇为清晰详尽的传说表述,如“天空山黄华洞(43)根据历史文献来看,“黄华洞”和“黄花洞”均为此处通用名称。为方便阅读,本文正文均采用“黄华洞”的写法,引文部分则径用原文。以下不再一一说明。圣母修真神路”“天空山黄花洞圣母寝宫楼”等。(44)参见李传旺、张用衡编著:《泰山景观全览》,山东画报出版社,2009年,第326、333页。万历《泰安州志》也提到了玉女修真的传说:“玉女山,在岳顶东北十里许,有玉女修真石屋在其下。”(45)万历《泰安州志》卷一《舆地志·山川》,国家图书馆藏明万历刻本。明末,吕坤所作《回车岩》一文亦称:“黄花洞,在日观峰后十五里,土人云‘玉女修真故地也’。”(46)吕坤:《去伪斋文集》卷七,清康熙三十三年吕慎多刻本。

到了清代,女神修行于后石坞的传说在继续讲述。乾隆五十二年(1787)宋思仁出任泰安知府之后重修后石坞元君庙时,曾记文称此地“为元君修真处”。宋思仁重修娘娘庙是得自其顶头上司山东布政使觉罗长麟之命,而觉罗也从县志中了解过“后石坞黄花洞,相传玉女修真处即其地也”(47)宋思仁:《泰山述记》,故宫博物院编:《故宫珍本丛刊》第249册,海南出版社,2001年,第351页。。

可见大约从明嘉靖年间开始,泰山地区与女神相关的民间传说出现了关键性转折。其一是由单一的“玉女”之名变为“玉女/圣母/元君”混合出现,泛指女仙的“玉女”并无明确身份指向,而“圣母”“元君”的特定身份是确定无疑的,就是泰山娘娘。(48)参见邓东:《试述泰山碧霞元君演进的三个阶段》,《泰山学院学报》2006年第2期。其二即传说内容由偏重地方风物变为了修炼得道,泰山娘娘于后石坞修炼得道的传说广为记录、流播,逐渐成为共同的地方性知识。

地方传说的两处突出转变,均与宝卷的叙事特点相吻合。前已论及四种泰山娘娘宝卷最为显著的特点之一即采用民间专属神灵称谓,宝卷最为核心的叙事结构是“凡女修炼于泰山”。此外,通过梳理可知,最晚在嘉靖年间就已经出现了第一部泰山女神宝卷即《天仙圣母源留泰山宝卷》。

宝卷与地方新见传说的出现年代相近、叙事结构颇为类似绝非偶然。其实,二者相仿佛的根源在于民众信仰观念转变的历史背景,泰山娘娘信仰逐渐强大,随之出现新的信仰叙事并不意外。而不同文体相互之间或许形成了相辅相成的长远关联,地方传说新变可能使编卷人滋生灵感,宝卷宣唱亦有可能对于娘娘修炼传说的产生流传有所助推。

且不论宝卷与传说的影响关系,端看后石坞娘娘庙信仰实物的变化,也可明了宝卷对于信仰实践的反塑和改造作用。

(二)信仰标记物

新见娘娘修炼传说均集中在后石坞这片方寸之地,与其作为民间信仰沃土的属性不无关系。宝卷对信仰实践的反塑作用,最强有力的体现也在此处。最为直观的表现即是,后石坞娘娘庙在宝卷这种仪式文艺流行之后,产生了两个新的信仰标记物。

第一,天空山黄华洞。

笔者于2021年前去泰山后石坞时,工作人员介绍称元君殿后山体一处天然的钟乳石洞叫作“黄华洞”。但翻阅嘉靖《泰山志》,只能看到后石坞所在之地 名为“玉女山”(49)汪子卿撰,周郢校证:《泰山志校证》卷一,黄山书社,2006年,第5页。,并未见记载“天空山”或者“黄华洞”,说明此时很可能还没有这两个地名。那么它们最早是什么时候出现的呢?今可见黄华洞旁存有诸多题名石刻,纪年清晰者有洞口较高处刻于光绪二十八年(1902)的“天空山”,下方又有一处年代不详的“黄花洞”刻石。(50)参见张用衡:《泰山石刻全解》,山东友谊出版社,2015年,第627页。“黄花洞”虽无准确系年,但不排除其年代早于光绪年间的可能。而且,前文已述,明代隆庆年间即有“天空山黄华洞圣母修真神路”“天空山黄花洞圣母寝宫楼”等刻石文字,可知当时“天空山黄华洞”之名已频见。“黄华洞”的名字一直沿用至今,现已形成后石坞的一处代表性景观。

那么从传说照进现实的“天空山”“黄华洞”是从何而来呢?逐渐成为真实地名的“天空山黄华洞”,其真正来源是隆庆时人王之纲引用过的《玉女卷》:

《玉女卷》云:汉明帝时,西牛国孙宁府奉符县善士石守道,妻金氏,中元七年甲子四月十八日子时,生女名玉叶,貌端而性颖,三岁解人伦,七岁辄闻法,尝礼西王母,十四岁忽感母教,欲入山,得曹仙长指,入天空山黄花洞修焉。天空盖泰山,洞即石屋处也。三年丹就元精,发而光显,遂依于泰山焉。(51)查志隆:《岱史》卷九《灵宇纪》,明万历傅应星刻本。

车锡伦先生判断这应该是当时流行的一部宝卷(52)参见车锡伦:《泰山女神的神话、信仰与宗教》,《岱宗学刊》2001年第1期。,笔者赞同这一观点,因为首先宝卷常被省称为“卷”;其次从王之纲的记叙来看,这本《玉女卷》的情节结构与前文已经列出的四种泰山娘娘宝卷是基本一致的,即“凡女修炼——历经磨难——最终成道”,车锡伦总结这一类宝卷为“神道故事宝卷”。(53)参见车锡伦:《中国宝卷研究》,广西师范大学出版社,2009年,第5-7页。要知道仪式文艺不同于一般俗文学叙事模式之处,也在于其叙事框架多有成规。宝卷作为仪式文艺,除了常见的民间故事模式外,还加上了主人公本是神仙下凡受难、最后在人间大团圆的情节,还要有一个证道成仙的结局。(54)参见陈泳超:《故事演述与宝卷叙事——以陆瑞英演述的故事与当地宝卷为例》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。因此符合这一特质的《玉女卷》应当可以视作当时流传于世的一部泰山娘娘宝卷。

可以说,《玉女卷》等宝卷的风行刺激了女神修真传说的在地化,直到当代,碧霞元君为石氏女的传说还在被讲述着,这是宝卷叙事对民众信仰观念的反作用之一。(55)“泰山女神碧霞元君的来历”的民间故事讲述了泰山女神是石敢当之女的传说,这个“石”可能即联想自《玉女卷》所讲“石守道之女”也未可知。参见陶阳、徐纪民、吴绵编:《泰山民间故事大观》,文化艺术出版社,1984年,第10页。而信众将源自宝卷创编的地名变为后石坞实际使用的真实地名,更是明确反映出了仪式文艺的反塑功能。

第二,白猿墓。

后石坞作为岱阴胜境,有一处较为知名的景点即“元君墓”,顾名思义是泰山女神碧霞元君之墓。据周郢考证,碧霞元君有墓说始见于明隆庆时期(56)参见周郢编撰:《碧霞纪历——泰山碧霞元君信仰史录》,泰山碧霞祠刊行,2020年,第112页。,时人吕元《泰山元君行祠碑》称:“元君著灵泰山稔矣……未及笄而殁,墓在泰山。”(57)光绪《余姚县志》卷十一《典祀》,清光绪二十五年刻本。民国时人赵新儒认为此是“明时大珰所为。甚可笑。盖当时重修碧霞宫,易元君像,以旧像埋此也”(58)萧协中著,赵新儒校勘:《新刻泰山小史》,国家图书馆藏民国二十一年铅印本,第22页。,即是说所谓女神墓其实只是旧的神像安放之处。作为泰山娘娘信仰的民间自留地,后石坞“元君墓”这样的来历倒是很符合民间信仰的发明逻辑。

但是,据笔者2021年前往后石坞时亲眼所见,后石坞后院里的墓冢共有两座。除了元君墓之外,还有一座据考证大约出现于雍正时期的墓(59)推断的依据是清人徐镔《后石坞》诗有“乳滴玉女泉,花开白猿墓”句,参见周郢编撰:《碧霞纪历——泰山碧霞元君信仰史录》,泰山碧霞祠刊行,2020年,第192页。,被认为是“白猿墓”。中国古代文化语境中白猿的意象当然很丰富(60)参见[荷]高罗佩:《长臂猿考》,施晔译,中西书局,2015年。,但出现在元君墓的旁边,却有其特定的信仰意涵。白猿与碧霞元君的特殊衔接,直接源自宝卷的创造。细读宝卷文本,我们会发现在四种宝卷中有三种都出现了白猿的形象(61)四种泰山圣母宝卷关于泰山女神的身世叙事结构基本趋同,但整体的文本内容仍存在不小差异,其中《灵应泰山娘娘宝卷》的主体情节乃是碧霞元君得道后的灵验事迹,全文结构与其他三种殊异,对于这一问题笔者将有另文专述。因此《灵应泰山娘娘宝卷》没有白猿出现,也有其合理性。,而且白猿承担的角色形象始终未变,即作为泰山圣母修行的辅助者及时出现,协助她继续修行。

《天仙圣母源留泰山宝卷》:

公主……三日三夜无吃饮食,肚中饥饿,自己嗟叹,感动山神土地,说与白云洞通背白猿:“今有古佛泰山受难,何不进贡?”猿猴听说,不敢怠慢,手提花篮,献五样鲜果,来到洞门站立。公主正坐,忽见猿猴,便问:“你来做甚么?”白猿曰:“我来进贡。”笼内取出时新五样鲜果仙桃放在面前。(62)《天仙圣母源留泰山宝卷》,马西沙主编:《中华珍本宝卷》第三辑第23册,中国社会科学文献出版社,2015年,第516-518页。

《泰山天仙圣母灵应宝卷》:

【浪淘沙】公主到泰山,痛苦难当。四顾无人告上苍,想起皇宫生母,哭声养亲娘。安龙在洞中,苦炼身心。裙磨半边鞋无跟,身上破衣千针补,受苦冷热难禁。公主坐行功,苦在心中。饥吃松柏度光阴,渴饮清泉养四大,自叹几时成功。安龙痛伤情,自炼魔军。慌了土地共山神,忙催猿猴来献果,鹿女相伴娘身。(63)“公主泰山成道品第九”,《泰山天仙圣母灵应宝卷》,中国社会科学院图书馆藏经折本。

《泰山圣母苦海宝卷》:

真人前边去安歇,又见天昏地又暗。瑞雪不住纷纷下,腹内饥饿身又寒……惊动上方神佛祖,差下童子送饭餐……金童玉女离了座,女变鹿来男变猿……二人跪在尘埃地,伸手放下小花篮。我两本是畜类辈,真人遭难我心叹。我今有些茶合[和]饭,奉进真人餐一餐……(64)《泰山圣母苦海宝卷》第4册,清抄本,第41-43页。

话说老母功果原[圆]满,了了本愿,留下大卷,心思想这真经俱是猿猴他取来……圣母说“亏猿猴,两个孩童,他赔[陪]我二六春还零十分……”(65)《泰山圣母苦海宝卷》第9册,清抄本,第26、27页。

根据引文可知,随着时间的推移,在后出的宝卷中,白猿辅助泰山娘娘的功绩似乎也被更加强调和凸显。而白猿墓的出现,则意味着经由宝卷的传颂,为娘娘护法的白猿最终被民众所接受,成为后石坞碧霞元君信仰的一个附属和一处新的标志。时至今日,关于白猿的传说还在不断新创,据叶涛调查,当下民众传说的一个版本是:白猿是给泰山老奶奶开路的神兽,老奶奶升仙后,白猿一直为老奶奶守墓,之后也葬在了这里。(66)参见叶涛:《泰山香社研究》,上海古籍出版社,2009年,第157页。而在如今香会每年固定的参拜活动中,维护打扫娘娘墓及其旁的白猿墓,也是例常进行的一项重要工作(67)香社每年到后石坞的参拜流程最后即是到“老奶奶墓”烧香、磕头、打扫等,参见叶涛:《泰山香社研究》,上海古籍出版社,2009年,第172页。2021年10月,笔者参加首届“泰山文献与泰山文化研修班”,前往泰山调研,正遇见有山东邹城香客在后石坞娘娘庙打扫庭院、墓园。据其带头人称,这是她们每年来到后石坞必行之礼,是“为老奶奶服务”。,这样的工作自然是颇具神圣感和仪式性的。如此,有了仪式化的固定行动,白猿墓就逐渐成为信仰实践活动中不可或缺的一个标记物了。

本存在于宝卷文本中的“白猿”跃出纸面,成为有了实体标记物的真实存在。可见宝卷产生虽然源于民众信仰,但与民众的联结不仅仅体现在宣念、和佛等单一祈拜仪式方面,除作为仪式用文外,宝卷的叙事内容也会在仪式重复过程中逐渐深入人心,这种生动的文艺表述甚至更会为民间信仰生长提供新的灵感创意,进而反向塑造民众的信仰生活,从中滋生出新的信仰实践和标记物。

三、民间信仰:文本与仪式的互塑

通览关于泰山娘娘的四种宝卷,笔者发现其中很少采用“碧霞元君”这一官方认证的称呼,相比官方正式称号,宝卷更倾心于“娘娘”“奶奶”这类常见的民间女神名称,这代表着宝卷蕴含的信仰精神始终是民间的,宝卷的叙事反映的是民众之心声。四种宝卷都在讲述的泰山女神修炼故事,有其源远流长的民间叙事传统,即中国化的观音故事——妙善传说。这一唐宋时期已经萌发至于定型的信仰传说母题,在宝卷中表现出高度的稳定性,口头传承的持久、民间文学的“不变”令人惊讶。

仪式文本是对信仰实践的真实反映,这对于民间信仰研究者来说意味着研究材料的扩充,历史人类学和社会史的研究中多是将仪式文本视作科仪文书,有时会忽视其作为民间历史文献的潜在价值。了解了仪式文艺与民众生活的深层紧密关联,就可将其视作了解民间信仰的重要窗口。立足于这一视角,我们就能以更为包容和贴切的眼光看待宝卷,关注泰山娘娘宝卷中非虚构性质的部分,揭示更多朝山进香的历史细节,从而补充史书之不足。

泰山娘娘宝卷也为民间文学理论的扩充和提升提供了可能。宝卷直观反映着信仰生活,但更重要的是,宝卷不只是信仰生活的被动反映,也不只是信仰实践的消极再现。泰山娘娘宝卷宣扬的叙事模式在民众的口头传说里得以传播、流行,其中的叙事元素甚至直接促成了信仰标记物的新生,仪式文艺在现实世界最终具有了物态化的表现形式。这启发研究者,在从信仰历史的维度考察民间信仰发展演变历程时,不应忽视宝卷等仪式文艺的反塑作用。