基于创新能力培养的综合性有机化学实验教学设计*

2023-02-23付伟伟谢晓锋陈志涛何珊珊

付伟伟,谢晓锋,陈志涛,何珊珊,陈 虹,李 双

(1.衡阳师范学院化学与材料科学学院,湖南 衡阳 421008;2.金属有机新材料湖南省高校重点实验室,湖南 衡阳 421008;3.功能金属有机化合物湖南省重点实验室,湖南 衡阳 421008;4.湘江上游重金属污染监测与治理湖南省工程研究中心,湖南 衡阳 421008)

党的十八大报告指出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”[1]。国务院印发了《关于推动创新创业高质量发展打造 “双创”升级版的意见》中明确提出要强化大学生创新创业教育培训,继续扎实开展各类创新创业赛事活动,不断提升大学生创新精神和实践能力[2]。为了应对新经济的挑战,从服务国家战略、满足产业需求和面向未来发展的高度而提出的新工科建设,是推动科技创新、产业创新教育发展的新思路,更加强化了对学生分析和解决问题的科学思维、创新意识、创新能力的培养和提升[3]。

随着科学技术发展的进一步深入,随着综合创新性人才培养的广泛需要,推动相关学科的交叉融合已成为高校学科发展的新动力和培养新兴学科优秀人才的有效途径。学科交叉能有效锻炼学生的创新能力和协同能力,激发学生创新思维和实践能力的培养,更有助于深化课程体系、教学内容、教学方法以及实践教学手段的改革,探索多样化的创新型人才培养模式[4]。

根据我院各专业的教学培养需求,本文报道了一个基于作者科研成果且结构尚未见于报道的综合创新性实验——4′-(咪唑基苯基)-3′,2′:6′,3″-三联吡啶(L)的合成、结构与性质。该实验内容能较好地体现有机化学、无机化学、物理化学、分析化学等化学二级学科的交叉与融合,激发学生求知欲和创新动力,锻炼学生理论联系实践能力、文献查阅、动手操作能力,并培养学生提出问题、分析问题、解决问题的综合能力,符合培养培养新兴学科创新型人才的要求[5]。

1 实验设计的背景及意义

三联吡啶及其衍生物具有σ给电子能力及π受电子能力,能与多种金属离子形成稳定的配合物,是现代配位化学中应用广泛的一大类螯合配体[5]。三联吡啶及其衍生物与金属离子配位合成得到的金属配合物,广泛应用于离子交换、多相催化、气体存储和分离、发光、药物输送、电化学、等领域研究[6]。三联吡啶配体本身因其具有的不同取代基,在荧光探针方面上的应用具有良好的应用前景,部分被修饰的三联吡啶衍生物在金属阳离子、阴离子、生物分子和一些中性分子检测中表现出良好的荧光识别性能[7]。

该类配体的研究涵盖多种化学二级学科中的基础知识:三联吡啶配体合成需要运用有机化学理论知识和实验操作技能,该反应包含了羟醛缩合、迈克尔加成、Kröhnke吡啶成环等多步反应,反应机理较为复杂,而且包括了加热控温、搅拌、回流、真空抽滤、重结晶、干燥等多种实验操作[8];晶体的培养需要运用无机化学中水热/溶剂热方法,该方法可以提供产生高质量单晶的高温条件以及合适的降温速度[9];晶体结构的解析需要运用结构化学、配位化学、计算化学相关知识,在确定原子种类,分析键长键角,处理无序结构单元等方面得到锻炼[10];结构表征需要用到红外光谱和核磁共振氢谱和碳谱,性能测试需要用到紫外可见吸收光谱和荧光光谱,这又与物理化学和仪器分析密不可分[11]。

2 实验设计

2.1 实验目的

1)学习利用Kröhnke中间成环法制备三联吡啶的原理和方法;

2)巩固回流、抽滤、洗涤、重结晶等基本操作;

3)掌握熔点测定、红外光谱,核磁共振氢谱(1H NMR)和核磁共振碳谱(13CNMR)在化合物结构鉴定中的应用;

4)掌握Chemdraw软件进行有机化合物绘图的方法;

5)了解单晶结构描述和晶体解析,学习mercury软件的使用方法。

6)掌握固体化合物荧光光谱的测试方法,学习通过origin软件进行数据处理的方法。

2.2 实验原理

三联吡啶及其衍生物的合成方法有中间成环法,两侧成环法,偶联反应等多种类型[2]。其中4′位含有芳基取代基的三联吡啶及其衍生物的合成多采用Kröhnke中间成环法。该方法包括碱性条件下芳醛和甲基酮的羟醛缩合反应生成α,β-不饱和酮,甲基酮和α,β-不饱和酮的Michael加成生成1,5-二酮,以及通过氨水、六次甲基四胺、铵根离子等提供氮源生成1,4-二氢吡啶环,以空气中的氧气作为氧化剂发生氧化反应,得到吡啶环等四步反应[12]。本文以咪唑基苯甲醛和3-乙酰基吡啶为原料,采用一锅法合成获得4′-(咪唑基苯基)-3′,2′:6′,3″-三联吡啶。其合成路线如图1所示:

图1 4′-(咪唑基苯基)-3′,2′:6′,3″-三联吡啶的合成路线

2.3 试剂仪器

主要试剂:3-乙酰基吡啶,甲醇,无水乙醇,浓氨水,氢氧化钾,N,N-二甲基甲酰胺(DMF),均为分析纯。对咪唑基苯甲醛采购或者根据文献方法制备[13]。

主要仪器:上海舜宇恒平JY2003电子天平,巩义予华DF-101S仪磁力搅拌器,蜀牛 500 mL 圆底烧瓶,布氏漏斗,蜀牛 500 mL 抽滤瓶,郑州杜甫SHB-IVA循环水式多用真空泵,北京泰克X-4显微熔点测定仪,岛津FTIR-8700红外光谱仪(4000~400 cm-1);Bruker SMART CCD单晶衍射仪;Bruker Avance Ⅲ HD500 核磁共振仪;F-4500荧光分光光度计(日本日立公司)。

2.4 实验步骤

2.4.1 4′-(咪唑基苯基)-3′,2′:6′,3″-三联吡啶的合成

在 500 mL 的三颈烧瓶中加入 3.5 g(20 mmol)对咪唑基苯甲醛和 4.4 mL (40 mmol)3-乙酰基吡啶,再向其中加入 100 mL 甲醇,搅拌均匀后,称取 3.08 g 氢氧化钾固体加入到三颈烧瓶中,溶液变为橙红色,反应 10 min,再用滴液漏斗缓慢滴加 60 mL 浓氨水。在油浴锅上 78 ℃ 回流 4 h,自然冷却至室温,然后放入冰箱冷藏一夜,使产品完全析出,静置分层,出现大量沉淀。抽滤,用冰甲醇充分洗涤,烘干得白色固体,1.85 g,产率为24.7%,熔点为229~230 ℃。本产品采用DMF作为溶剂进行重结晶,将合成的粗产品溶于沸DMF中,1.0 mL 的DMF大约可溶 0.3 g 产品,热过滤,将滤液冷却至室温,抽滤,干燥,称重,计算产率。

2.4.2 熔点测定与纯度检测

取适量干燥好的产品(样品测试量不多于 0.1 mg)放在一片大小25×76 mm 盖玻片上,确保样品分布薄而均匀,盖上另一盖玻片,轻轻压实,放在熔点仪加热板上。旋转螺钮,调整显微镜目镜的高度,以能清晰看到待测样品为准。通过控制调温手钮1调节电压在 110 V 快速升温到 200 ℃,然后再组合使用调温手钮1和调温手钮2,调低电压,以 1 ℃/min 的速度升温,仔细观察被测样品熔化情况,记录初、终熔温度。

2.4.3 波谱测试(红外、核磁)

分子的振动主要分为伸缩振动和弯曲振动。伸缩振动是原子沿着键轴方向进行伸长或缩短,并伴随着键长的改变;弯曲振动是原子离开键轴方向上下左右振动,只改变键角而无键长的改变。当一束连续红外光照射某一物质,物质分子中某个基团的振动频率和红外光的频率相等时,该处波长的光就会被物质吸收,分子吸收红外辐射后,发生振动能级的跃迁,从而产生红外吸收。分子中不同的化学键或官能团会选择性吸收某些特定波长的红外辐射,从而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测该物质红外吸收情况可以获得该物质中所含化学键或者官能团的红外吸收光谱[14]。将 1 mg 固体样品与 100 mg 干燥的KBr于玛瑙研磨钵中研细均匀,置于压模机中,压成几乎呈透明的含有分散样品的圆片,进行测定。样品和KBr都需干燥处理,固体样品应研磨到粒度小于 2 μm。

核磁共振氢谱(1H NMR)和碳谱(13C NMR)是有机化合物结构表征的重要手段[14],通过化学位移、耦合常数和积分面积可以推测H原子、C原子的类型、关系和数量,是确定分子结构尤其是有机分子结构的重要手段。由于L的极性较小,选择氘代氯仿(CDCl3)为溶剂,四甲基硅烷为内标。核磁共振测定一般使用配有塑料塞子的标准玻璃样品管,样品量一般为5~10 mg 溶质溶于0.5~1.0 mL 溶剂中。配制的样品溶液不能含有固体微粒,更不能有顺磁性物质,否则影响匀场。配制的样品浓度不能太低,也不能太高。样品浓度太低,则测试的信噪比低,累加时间长;样品浓度太高,则测试的分辨率降低。此外,样品溶液应有较低的粘度,否则会也降低谱峰的分辨率。如果溶液粘度过大,应减少样品的用量或升高测试样品的温度。

2.4.4 单晶测试

取化合物 L 0.020 g 放置于装有 2 mL 乙腈和 6 mL 蒸馏水的聚四氟乙烯内衬的反应釜中,在 190 ℃ 下反应 12 h,并以 5 ℃/h 的速度冷却到室温,得到了无色透明针状晶体。从中选取合适大小的单晶(0.30 mm×0.14 mm×0.12 mm)置于 Bruker Smart CCD 单晶衍射仪上,在273(2)K下用Mo Kα射线(λ=0.071073 nm),以φ~ω扫描方式在2.998°≤θ≤ 25.999°范围内收集到54944个衍射点,11049个独立衍射点(Rint=0.0661)用于晶体结构解析。全部数据经Lp因子和经验吸收校正。晶体结构采用OLEX2程序[15]由直接法解出。对氢原子和非氢原子分别采用各向同性和各向异性热参数,用全矩阵最小二乘法进行结构修正,精修采用SHELXL-2014程序[16]完成。无序的碳氮原子,设置自由变量初始值为0.5,多轮精修后由程序分配比例系数。

2.4.5 荧光测试

采用F-4500荧光分光光度计测定配体的固体荧光以研究其光致发光性质是对于芳香性有机化合物功能金属有机配合物研究中常见的测试内容之一。三联吡啶配体及其配合物在荧光探针研究方面发挥了重要作用[6-7]。首先选取激发波长,根据文献中具有类似结构的化合物的大概激发范围,例如300~350 nm 之间选一个激发波长例如 330 nm 来扫描得到发射光谱。如果荧光峰的强度偏低,就换几个激发波长;如果多个激发波长都得到了近似位置的发射峰位置,则以这个较强的峰作为发射波长来反向扫描它的激发波长,如此两三次基本就能得到这种物质比较巧确的强度较大的激发波长。再以这个最大或者次最大的激发波长去激发,即得到这种物质的荧光发射光谱。另外参数的设置,如狭缝宽度,扫描强度,基线等对结果有较大的影响,因此测试时需要认真记录,在同一参数下测试所得到的测试值才具有可比性。采样间隔为 1.0 nm,狭缝宽度(激发选择 3.0 nm,发射选择 1.5 nm),扫描速度选择 300 nm/min,灵敏度选择“高”选项。在最大激发波长下的荧光光谱数据和激发光谱数据,通过origin85 软件绘出光谱曲线图。

2.5 数据处理(数据分析与讨论)

2.5.1 合成讨论,影响产率高低的因素

1)溶剂的影响

选择乙醇和甲醇两种溶剂考查溶剂(反应温度)所带来的影响。由表1可知,选择不同的溶剂进行回流反应,使用甲醇/水作溶剂比使用乙醇/水作溶剂的产率略高,我们推测,较低的反应温度(甲醇的沸点低于乙醇),有助于抑制副反应的发生。结合能量损耗和反应的产率,使用甲醇作为溶剂进行反应更为适合。

表1 溶剂对反应产率的影响

2)反应时间的影响

通过在同一温度下不同反应时间的试验,发现反应时间对该反应的影响很大,由表2可知,反应 24 h 比反应 4 h 的产率低了将近10%,可能是因为产物会进一步发生副反应,反应时间越长,产品的损失越多,导致产率大大降低。

表2 反应时间对反应产率的影响

3)氨水滴加方式的影响

氨水的滴加速度对反应的也有影响,起初采用使用滴管滴加,分多次滴加完 60 mL 浓氨水,控制时间和滴加速度不好控制,产率低于20%。后期使用滴液漏斗缓慢滴加浓氨水,缓慢匀速的滴加使得反应体系中氨气逐渐产生并充分反应,提高了收率[17]。

2.5.2 纯度与波谱分析

该反应产品收率在25%左右,重结晶后,所测产物熔程在229~230 ℃ 之间(该产物为首次报道,无文献值熔点数据) 。

红外光谱解析:IR(KBr,cm-1):1649(s),1609(s),1551(m),1526(s),1488(m),1385(m),1307(m),1248(w),1085(s),1027(m),987(w),809(s),702(s)。1609,1526,1488,1385 cm-1处的强吸收峰或中等强度的吸收峰峰归属为芳环(苯环、吡啶环、三氮唑)上C=C,C=N键的伸缩振动;809 cm-1处的强峰,归属为对位取代的苯环或者4位取代的吡啶环上相邻两个H原子的面外弯曲振动;1085 cm-1处的强峰,归属为位咪唑环上的C-N单键的伸缩振动吸收峰[18];1649 cm-1处的中等强度的峰归属为 809 cm-1的倍频峰。

核磁共振氢谱和碳谱分析:1H NMR (CDCl3,500 MHz):δ9.39(s,2H),8.73(d,J=5.0 Hz,2H),8.53(d,J=6.0 Hz,2H),7.97(s,2H),7.89 (d,J=8.5 Hz,2H),7.61(d,J=8.5 Hz,2H),7.50-7.48(m,2H),7.39(s,1H),7.27 (d,J=6.0 Hz,2H)。其1H的特征位移数据如下:配体在高场区7.39处出现的强单峰对应咪唑环上2位碳上的氢原子,在7.97处出现的强单峰对应中心吡啶环间位的2个H原子,在7.27处出现的双重峰对应咪唑环4,5-位碳上的2个H原子,在在7.89和7.61处出现的双重峰对应苯环上的4个H原子,在9.39处出现的强单峰对应两侧吡啶环2和2′位碳上的2个H原子,在8.73处出现的双重峰对应两侧吡啶环4和4′位碳上的2个H原子,在8.53处出现的双重峰对应两侧吡啶环6和6′位碳上的2个H原子,在7.49附近出现的多重峰对应两侧吡啶环5和5′位碳上的2个H原子。13C NMR(CDCl3,125 MHz):δ155.70,150.41,149.48,148.42,138.25,137.40,135.51,134.59,134.49,130.95,128.81,123.70,122.02,118.03,117.50。13C谱图表明有15种碳原子的存在,这与所合成的目标三联吡啶中的碳原子的种类一致。

通过以上数据分析,我们发现所合成的化合物的纯度较好,化合物谱图中的峰与实际结构有较好的吻合。

2.5.3 单晶结构

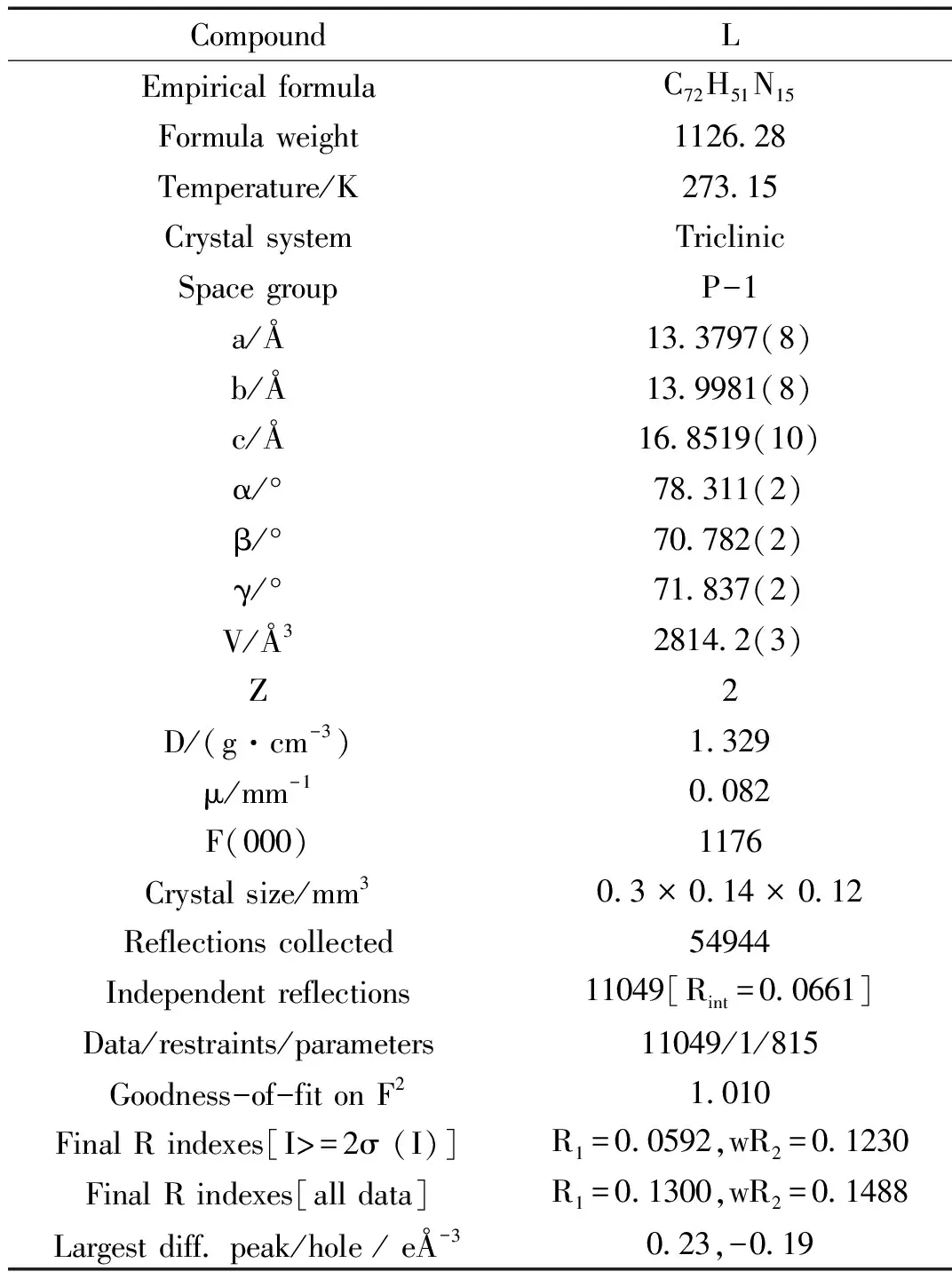

L的晶体学数据列于表3,代表性的键长和键角列于表4。

表3 L的晶体学数据

如图2所示,晶体的最小不对称单元包含三个配体分子,其中吡啶环、苯环及咪唑环中的C-N,C-C键长以及C-N-C键角均在正常的键长键角范围内[19]。三个L配体分子中,咪唑环,苯环,中心吡啶环,两侧吡啶环之间,均有一定的夹角,分子内各芳环之间整体共平面性不佳。以含有N1的配体分子为例。苯环与咪唑环之间的夹角为34.6°,与中心吡啶环之间的夹角为36.0°,而咪唑环则与中心吡啶环之间夹角为88.7°,几近垂直。两侧吡啶环,一个与中心吡啶环共平面性较好(平面之间的夹角为11.0°),而另一个则比较差,与中心吡啶环呈32.8°的夹角。从晶体中各配体分子的堆积情况来看,不同配体分子的相同芳环所形成的平面之间除少数夹角较大外(两侧吡啶环),其它的共平面性较好,接近平行。以咪唑环所形成的平面为例,来源于三个不同配体分子的咪唑环平面之间的夹角分别为1.6°,3.8°,5.0°。良好的共平面性,为分子间的电荷跃迁,提供了有利条件。该晶体内没有典型的氢键,分子间主要依赖π-π相互作用形成超分子结构(如图3所示)。

表4 L的代表性键长(Å)与键角(°)

图2 L晶体的最小不对称单元

图3 L晶体中分子堆积排列示意图

2.5.4 荧光数据分析。

将得到的三联吡啶配体的晶体研磨成粉末,在荧光光谱仪上进行紫外可见吸收和荧光发射性质测试,发现其在 390 nm 和 420 nm 附近有两个较强的吸收峰。以 390 nm 为激发光谱,得到了最大发射光谱为 470 nm 的荧光光谱,配体有较强的荧光发射,发射蓝色荧光。如图4所示,吸收光谱与发射光谱有较好的对称关系,可以归结为配体内部的π-π*之间的跃迁[20]。这可以从配体所形成的晶体中的π-π相互作用得到印证。

图4 L晶体的紫外可见吸收光谱和荧光光谱图

2.6 实验思考讨论

1)为什么反应的温度不能太高也不能太低?

2)KOH用量对反应有什么影响?

3)除了一步合成法,还有哪些常见的三联吡啶合成方法?试写出反应原理。

4)如何选择合适的重结晶溶剂?

5)在压片制样时对固体样品有何要求?

6)核磁共振测试中如何选择氘代试剂?

7)如何在荧光测试中选择合适的参数?

2.7 注意事项

1)本实验用到甲醇等易燃试剂,试验台附近严禁明火。

2)氨水具有挥发性,取用时,应带上口罩和护目镜。氨水的滴加速度,不宜过慢,否则,氨水容易挥发。

3)3-乙酰基吡啶略带爆玉米花的香气,具有微毒性,使用时注意带上口罩和护目镜。实验过程中涉及使用3-乙酰基吡啶的部分需在通风情况良好的情况下完成。

4)回流时,烧瓶内有固体析出,选择磁力搅拌器或者电动搅拌器,以便结块。

5)如产品带灰色,重结晶时用少量活性炭脱色,可以得到白色晶体。

6)测试样品和溴化钾必须充分干燥,否则谱图中可能出现水的吸收峰,干扰红外光谱的分析。

7)荧光测试时,保证充足的样品,确保样品槽中心处被样品填满。

8)讨论常见的培养有机化合物单晶的方法。

9)根据教学的实际情况,可以选择其它的乙酰基芳香化合物或者取代苯甲醛、芳醛为原料参与反应。

3 实验教学分析

本实验项目的教学过程包括合成表征、单晶培养测试与荧光测试等内容,其中实验课讲解与合成过程约需 6 h。核磁共振测试,由学生准备样品交给大型仪器管理老师进行测试,数据分析由学生在老师带领下完成。单晶培养在指导教师的开放实验室内完成,每个同学使用1-2个反应釜,约需要 48 h。红外光谱测试、荧光测试与数据分析约需要 4 h。本实验项目为综合设计性实验,具有一定的开放性,需要学生自行查阅文献、总结实验原理及测试手段,另外实验涉及操作部分较多,也可以由学生相互讨论,分工合作完成,保证学生的参与度并提高实验效率。

通过反应设计和优化,将羟醛缩合、迈克尔加成、Kröhnke吡啶成环等多个有机化学反应融合到一个实验中,实现了一锅法完成多步反应。该实验原料易得,反应时间适中,产率较高,重复性好,易于推广。实验过程涉及回流、重结晶、抽滤等重要的实验操作,有利于提高学生有机实验能力。对产物的纯度检测和表征涉及熔点测定、红外、核磁等检测,同时还涉及晶体结构的测定和分析以及荧光的测试,这有助于学生学习精密仪器的使用以及数据的处理方法,增强对科研的兴趣。

三联吡啶系列衍生物,在荧光探针,金属离子检测等领域发挥了重要作用。基于三联吡啶配体的功能金属有机配合物的研究,也得到了广泛的重视,在气体吸附、分子识别等领域也发挥了越来越重要的作用。通过本实验的开展,将促进同学们对于三联吡啶系列衍生物合成的了解,为设计并合成新型三联吡啶配体奠定基础。同时,三联吡啶配合物的广泛应用,也将吸引有志于此的同学拓宽学术视野,为毕业论文设计以及后续功能配合物的科学研究工作奠定良好的基础。

4 结论

在培养创新型人才的大背景下,本文选取功能金属有机骨架材料领域研究中一种新型三联吡啶配体的合成,成功设计了一个涵盖多项化学二级学科知识交叉点的综合创新性实验“4′-(咪唑基苯基)-3′,2′:6′,3″-三联吡啶的合成、结构与性质”。本实验的教学内容提高了学生参与创新工作的热情,加深了学生对于反应、提纯、波谱表征等实验操作技能的理解和掌握,强化了学生的实验动手操作能力。通过配体的单晶结构和发光性质之间的关联,进一步理解了构效关系在化学学习中的运用,培养学生“结构决定性质,性质反映结构”这一科研思维模式的形成。该实验适合在各专业本科高年级有机化学实验或者综合性实验教学中推广。