钯催化邻碳硼烷交叉偶联反应理论研究的最新进展

2023-02-23于嘉玮

于嘉玮,于 涛

(云南师范大学 化学化工学院,云南 昆明 650500)

碳硼烷是一类二十面体碳硼分子簇,通常被认为是2D苯的3D类似物[1],在硼中子捕获疗法(BNCT)[2-10]、超分子设计[10,11]、以及金属有机化学[12-14]等诸多方面具有潜在的应用价值。因此,碳硼烷的衍生化引起了广泛的关注,尤其是邻碳硼烷的区域选择性B—H官能团化在近年来已成为研究的热点[15-20]。

近三年来,人们在钯催化区域选择性交叉偶联反应的理论研究上取得了长足的进展,为了让读者对钯催化邻碳硼烷交叉偶联反应产生深刻的认识,本文将对近三年来国内外课题组在该领域所取得的理论研究成果进行了综述。

1 钯催化邻碳硼烷交叉偶联反应理论研究概述

2020年,Liang等人[21]报道了一种通过弱酰胺辅助进行的在邻碳硼烷B(3,4)位置发生的与芳基交叉偶联的反应(图1),该反应用邻碳硼烷酰胺和芳基碘,在室温下,Pd(OAc)2、AgTFA/Ag2CO3条件下,于HFIP溶剂中发生作用,得到二芳基/单芳基偶联产物。紧接着,作者为了了解催化剂的作用方式,在PBE0—D3(BJ)/def2—TZVP水平上对邻碳硼烷B—H活化位置选择性做了计算。计算结果表明,对于第一次B-H活化,B(3)位置比B(4)位置低 5.8 kcal/mol,对于第二次B-H活化,B(4)位置比B(6)位置低 3.4 kcal/mol,与实验结果一致。根据结果,作者推测底物A1经过酰胺基团的弱辅助和AgTFA的辅助与催化剂作用使B(3)—H活化形成阳离子中间体B1,随后与芳基碘化物氧化加成获得阳离子Pd(IV)中间体C1,然后还原消除得到B(3)单芳基偶联产物P1。紧接着B(4)在弱配位酰胺的辅助下发生芳基偶联反应得到二芳基偶联产物P2。单芳基偶联产物上的B(4)—H比B(6)—H具有较高的反应性,故B(3,6)二芳基偶联产物并没有形成。

图1 钯催化邻碳硼烷区域选择性 B(3,4)-H芳基偶联反应可能的机理

2021年,Ge等人[22]又报道了3—碘邻碳硼烷在 80 ℃ 下,Pd(OAc)2,PPh3和Cs2CO3存在的条件下,在甲苯溶剂中与2 equiv芳基炔共同作用发生[2+2+2]环加成得到3,4—苯并邻碳硼烷的反应(图2),根据实验以及文献报道,作者提出了一种合理的反应机理,催化可能由Pd(II)通过膦配体还原消除得到的Pd(0)引发,与3—碘邻碳硼烷发生B(3)—I的氧化加成得到中间体B2,最后一分子炔烃插入Pd—B(3)键生成中间体C2,碳酸氢盐与中间体C2碘原子发生配体交换获得中间体D1,作者在B3LYP—D3/6—31+G(d, p)&LanL2DZ计算水平上计算了中间体D1形成的能量ΔG=-6.3 kcal/mol,在热力学上是有利的。在碳酸盐的辅助下通过区域选择性亲电邻位B(4)—H取代(类“CMD”机理)得到五元钯环。随后,第二分子的炔烃插入形成七元钯环,最终还原消除得到[2+2+2]环加成产物P3,并释放Pd(0)物质完成催化循环。

图2 钯催化3-碘邻碳硼烷与炔烃[2+2+2]环加成反应可能的机理

不久后,Baek等人[23]首次报道了在 60 ℃ 下,Pd(OAc)2、Cu(OTf)2以及Ag2CO3条件下,在DCE溶剂中实现了邻碳硼烷B(5,8,9)—H顺序的[B(9)>B(8)>B(5)]三芳基化反应(图3)。作者为了解释该顺序选择性反应的原因,4—苯甲酰氨基邻碳硼烷(A3)与4—氯碘苯反应得到的单、二、三芳基化产物(P4、P5、P6)的结构通过x射线晶体学测定,并在B3LYP/6-311++G(d,p)理论水平上对底物A3、P4、P5运用自然键轨道(NBO)理论进行了NPA电荷分析,A3分子顶点的电荷遵循B(8)>B(9)>B(5)>>B(3)的顺序,作者认为尽管B(8)—H顶点的计算电荷(约-0.106)比B(9)—H的电荷更负(约-0.086),但仅观察到B(9)单芳基化产物的原因可能是在B(8)—H和B(9)—H顶点之间发生“笼行走”。对于产物P4的NPA电荷分布遵循B(8)>B(5)>>B(3)和产物P5的电荷分布顺序遵循了B(5)(约+0.066)>>B(3)(约+0.224)的结果与顺序三芳基化产物的选择性结果非常一致。

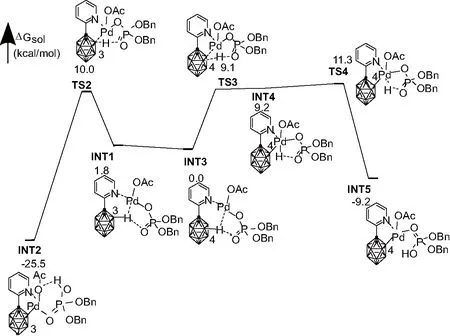

于年底,Fu等人[24]报道了用1—吡啶邻碳硼烷与PhCOOH在室温下,Pd(OAc)2、(BnO)2PO2H以及CAN(ceric ammoniumnitrate),于DCE溶剂中通过区域选择性B(3,4)—H酰基化反应制备得到了二酰基化偶联衍生物。并运用密度泛函理论在B3LYP-D3/def2-TZVP&SDD计算水平上对该反应的B-H活化区域选择性进行了研究,作者认为,A4可与钯配位形成抓氢键,随后通过TS2的协同机理第一个B(3)—H被活化得到中间体INT2,而B(4)—H键是通过氧化加成和还原消除反应生成中间体INT5,相对于INT3,B(3)—H与B(4)—H的活化能垒分别为10.0和 11.3 kcal/mol,说明B(3)—H更容易发生活化。第二阶段的B-H活化,相对于INT6,B(4)—H和B(6)—H的第二次活化能垒分别为10.3和 15.3 kcal/mol,表明第二次B(4)—H活化更有利,计算结果解释了B(3,4)—H产物的生成。作者根据结果,提出了合理的反应机理:首先,Pd(OAc)2和磷酸配体混合产生一个活性的Pd(II)物质,B(3)-H经过协同金属化-去质子化(CMD)机理,与羧酸之发生配体交换,然后还原消除得到单酰基化产物和Pd(0)物质,Pd(0)被CAN氧化再生为活性Pd(II)催化剂,第二个酰基化经过类似的过程获得最终产物。

图3 钯催化邻碳硼烷顺序B(5,8,9)-H 三芳基偶联反应

图4 钯催化1-吡啶邻碳硼烷B(3,4)-H 二酰基偶联反应可能的机理

2022年,Liu等人[25]在M06/def2-TZVP计算水平上对钯催化1—醛基邻碳硼烷区域选择性二芳基化的反应机理进行了计算,计算结果表明,该反应主要经历两次CMD形式的B—H活化、氧化加成和还原消除过程,生成二芳基化邻碳硼烷衍生物P10。当B—H活化发生时,相应的还原消除为反应速率和区域选择性的决定步骤,同时考察了在没有添加剂参与时在实验中低产率的结果。此外,作者通过弱相互作用分析发现B(4)—H芳基化偶联反应过渡态中邻碳硼烷部分畸变更大,解释了区域选择性产生的原因。

图5 钯催化1-吡啶邻碳硼烷单酰基 偶联反应的势能剖面图

图6 钯催化1-吡啶邻碳硼烷二酰基 偶联反应的势能剖面图

图7 钯催化1-醛基邻碳硼烷区域选择性B(4,5)-H芳基偶联反应

紧接着,Tang等人[26]根据Xie课题组的I原子介导邻碳硼烷B位钯络合物迁移反应,在ωB97X-D/6-311+G(d,p)&SDD计算水平上进行了详细的DFT计算,结果表明,反应主要包括了四个步骤:氧化加成、炔基插入、B—H活化以及还原消除过程,其中B—H活化步骤的反应能垒为 29.1 kcal/mol,为该反应速率决定步骤,在 80 ℃ 的反应温度下,反应路径是可行的。

图8 钯催化1-醛基邻碳硼烷区域选择性 单芳基偶联反应的势能剖面图

图9 钯催化1-醛基邻碳硼烷区域选择性 二芳基偶联反应的势能剖面图

图10 钯催化的3-碘邻碳硼烷与 炔烃偶联反应的势能剖面图

2 总结与展望

最近三年,人们在过渡金属邻碳硼烷官能化领域取得了显著成就,钯催化邻碳硼烷的B—H交叉偶联反应得到了不断的发展,在实验上已归纳出不同的合成策略。最近量子化学理论计算亦在邻碳硼烷衍生物合成的研究中崭露头角。但目前关于邻碳硼烷偶联反应的机理以及其反应的区域选择性等问题依然具有挑战性,因此,邻碳硼烷交叉偶联反应的理论研究是该领域的长期发展方向之一,以期对改进实验条件、提升产率和区域选择性控制方面起到指导作用。