石氏伤科手法联合石氏运肩护颈功治疗神经根型颈椎病疗效观察

2023-02-13赵珈琛顾怡雯沈琪乐邵译锋詹红生

赵珈琛,舒 锦,吴 纯,顾怡雯,石 珏,沈琪乐,邵译锋,詹红生

(1.上海市静安区市北医院,上海 200435;2.上海中医药大学,上海 201203;3.上海中医药大学附属曙光医院石氏伤科医学中心,上海 201203;4.上海市中医药研究院骨伤科研究所,上海 201203)

颈椎病的发病率正逐年增高,并且逐渐年轻化[1],多数患者深受颈椎病的困扰。神经根型颈椎病发病率占颈椎病发病率的50%~60%[2]。神经根型颈椎病指的是因颈椎的椎间盘退行性改变及继发病理改变,压迫、牵拉刺激神经根,出现以颈部疼痛、僵硬、活动受限并伴上肢放射性麻木或疼痛等临床症状为主的疾病[3],容易反复发作、渐进发展是其特性[4-6],影响患者的工作及生活,严重者会导致残疾、大小便失禁,甚至引起精神、情志方面的疾病[7]。

治疗神经根型颈椎病可以采用手术及非手术疗法,临床首选保守治疗。石氏伤科在治疗神经根型颈椎病方面具有代表性,认为该病的病机是“筋出槽,骨错缝”[8-10],通过手法和运肩护颈功的配合,能长期维持颈椎的稳定。经过20年的研究,目前已形成《石氏伤科诊治颈椎病优化技术方案》,临床疗效显著。但由于神经根型颈椎病极易反复发作,而且麻木、疼痛、颈痛等症状残留率高、复发率高,现临床多以短期疗效观察为主,长期疗效观察不足。基于以上因素,本研究采用石氏伤科手法及石氏运肩护颈功联合红外线治疗神经根型颈椎病颈椎功能障碍及颈痛,并以石氏伤科手法联合红外线以及石氏运肩护颈功联合红外线治疗作为对照组,客观评价3组治疗方案的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准 根据中国康复医学会颈椎病专业委员会发布的《颈椎病诊治与康复指南》[11]制定神经根型颈椎病诊断标准:①具有典型的根性症状(手臂麻木、疼痛),其范围与颈脊神经所支配的区域相一致;②压颈试验或臂从牵拉试验阳性;③影像学检查(X线片、MRI、CT等)所见与临床表现相符合;④除颈椎外病变(如胸廓出口综合征、网球肘、腕管综合征、肘管综合征、肩关节周围炎和肱二头肌腱鞘炎)所致的以上肢疼痛为主的疾患。

1.2 纳入标准 ①年龄为18~73岁,男女不限;②符合神经根型颈椎病诊断;③视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分≥3分;④自愿加入本实验,并签署知情同意书者。

1.3 排除标准 ①合并心脑血管、肝肾、造血系统、消化系统等严重疾病或精神病患者;②正在接受其他有关治疗,可能影响本研究的效应指标观测者;③不能正确理解并填写与研究相关的各种量表者;④不愿加入本试验者;⑤脊髓型颈椎病,或有其他绝对手术指征,必须进行手术治疗者。

1.4 一般资料 将2015年8月至2018年1月期间,由上海中医药大学附属曙光医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属第一人民医院、上海市中西医结合医院、上海市宝山区中西医结合医院骨伤科门诊和住院部收治的神经根型颈椎病患者144例,采用随机数字表法分为功法组、手法组、试验组各48例。功法组:男11例,女37例,平均年龄(48.79±12.72)岁,平均病程(17.25±15.58)个月;手法组:男15例,女33例,平均年龄(49.94±13.03)岁,平均病程(15.72±13.29)个月;试验组:男15例,女33例,平均年龄(45.08±9.92)岁,平均病程(15.05±15.19)个月。3组患者性别、年龄、病程比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2 方法

2.1 治疗方法 所有患者均给予红外线基础治疗。手法组:红外线联合石氏伤科手法[12];功法组:红外线+石氏运肩护颈功[13];试验组:红外线联合石氏伤科手法及石氏伤科运肩护颈功。

2.1.1 基础治疗 红外线辐射治疗仪(型号:IRH-3100,上海高精医疗仪器有限公司,国械注册进20162090809,标准号:YZB/KOR 0829-2016)照射颈部(大椎穴)20 min,每周2次,共治疗4周。

2.1.2 石氏伤科手法——坐位定位定向旋扳法 ①椎体旋转移位矫正:患者取坐位,嘱其低头10°~15°,以颈椎椎体右旋为例,医者立于患者右后方,用右前臂托住患者左侧下颌,左手拇指按住颈椎棘突偏歪侧处的后外侧缘,随即将颈椎旋转至“扳机点”位后锁定,在患者自然放松的情况下发力做一个小幅度的旋转动作。②椎体侧向移位矫正:发力时拇指按住患者偏歪的颈椎关节突关节处即靠近棘突根部,其他动作同前。每周2次,共治疗4周。

2.1.3 石氏伤科运肩护颈功 ①起势:躯体中正,气沉丹田,双脚与肩同宽,自然放松,目视前方,自然呼吸。②第一节:运转双肩松筋脉。以肩关节为中心,连续做一个向上提、后拉、下落、向前运转的环形运动,上提、后拉时用力,下落、向前运转时放松,连续10周;再反方向旋转肩膀10圈。整个动作连贯、缓慢、匀速,配合呼吸,需用心体会一个“运”字。③第二节:活动颈椎气血通。分别缓慢、匀速地完成颈椎前屈、后伸、左侧屈、右侧屈、向左转和向右转6个角度的活动,此为1组,每次做3~4组。每个角度活动到极限位后需停留3 s,然后缓慢回到中立位。每天锻炼2次,共锻炼4周。

2.2 观察指标及方法

2.2.1 安全性指标 治疗全程记录所有患者的不良反应、不良事件以及严重不良事件,评价治疗的安全性。

2.2.2 VAS评分 VAS总分为10分,不同分数代表不同等级的疼痛感,分数越高疼痛感越明显。分别于治疗前、治疗4周后、随访第6周、随访第12周、随访第26周进行评定并记录。

2.2.3 颈椎功能障碍指数(neck disablity index,NDI)量表评分 包括颈痛、头痛、注意力、个人护理、睡眠、阅读、工作、驾驶、提重物、娱乐10个项目,每个项目最低0分,最高5分,分数越高表示颈椎功能障碍程度越重。分别于治疗前、治疗4周后、随访第6周、随访第12周、随访第26周进行评定并记录。

2.2.4 疗效判定标准 根据VAS评分和NDI量表评分的减分率进行疗效判定,采用尼莫地平法进行计算。减分率=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。临床痊愈:减分率≥95%;显效:70%≤减分率<95%;有效:30%≤减分率<70%;无效:减分率<30%。总有效率=(临床痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%;愈显率=(临床痊愈例数+显效例数)/总例数×100%。

3 结果

3.1 3组患者VAS评分比较 在治疗周期完成后,随着观察时间的延长,试验组患者VAS评分逐渐减少,后一时点VAS评分较前一时点均显著减少(P<0.05)。同时点试验组患者VAS评分均显著低于手法组和功法组(P<0.05)。见表1。

表1 3组患者VAS评分比较

3.2 3组患者NDI量表评分比较 在治疗周期完成后,随着观察时间延长,试验组患者NDI评分逐渐减少,后一时点NDI评分较前一时点均显著减少(P<0.05)。同时点试验组患者NDI评分均显著低于手法组和功法组(P<0.05)。见表2。

表2 3组患者NDI量表评分比较

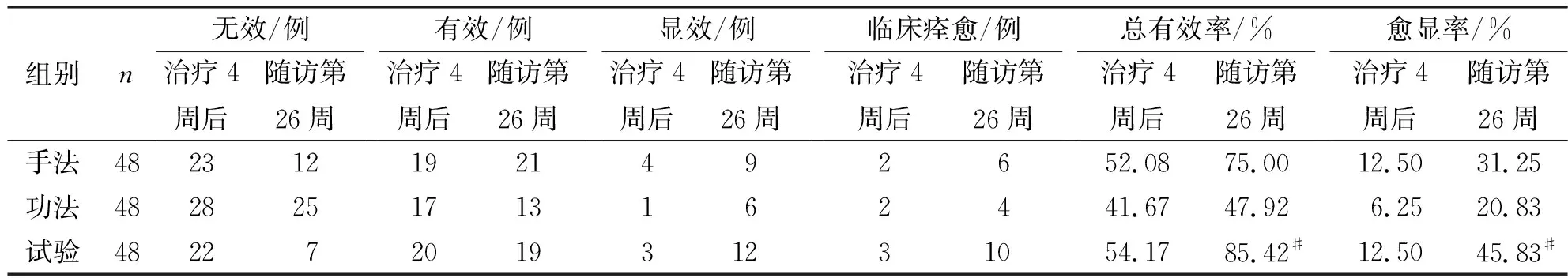

3.3 3组患者基于VAS评分和NDI量表评分的疗效比较 治疗4周后,试验组患者基于VAS评分的总有效率和愈显率略高于功法组,但差异无统计学意义(P>0.05);随访至第26周,试验组患者基于VAS评分的总有效率和愈显率均高于功法组和手法组,其中试验组和功法组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 3组患者基于VAS评分的疗效比较

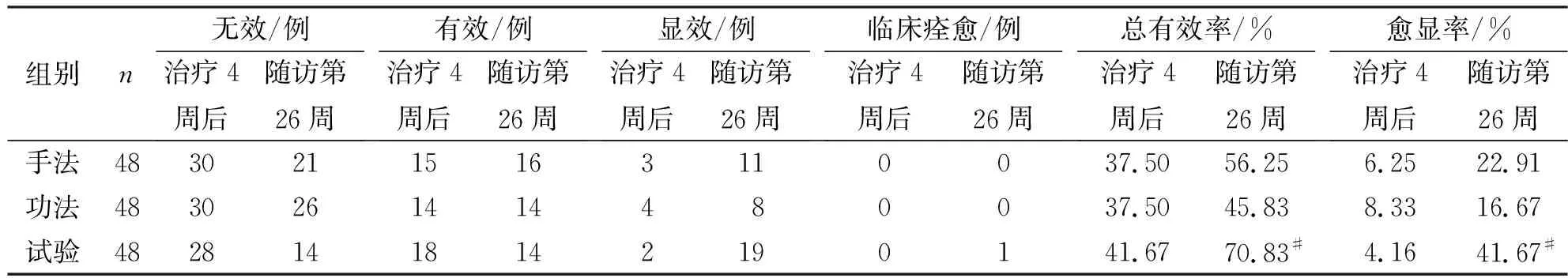

治疗4周后,试验组患者基于NDI量表评分的总有效率略高于手法组和功法组,但差异无统计学意义(P>0.05);随访至第26周,试验组患者基于NDI量表评分的总有效率和愈显率均高于功法组和手法组,其中试验组和功法组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 3组患者基于NDI量表评分的疗效比较

3.4 安全性评价 3组治疗后均随访26周,所有观察病例无不良事件及严重不良事件发生。

4 讨论

神经根型颈椎病患者往往存在不同程度的颈痛和颈椎功能障碍,影响患者的生活及工作。中医治疗该病有着明确的疗效。其中手法治疗具有舒筋止痛、松解理筋等功效,其有效率达94.01%[14]。中国传统导引功法是在中医理论的指导下,发挥人的主观能动性,通过功法动作配合呼吸吐纳以达防病治病的目的,对人体的肢体肌力、运动系统等方面有益。研究表明,手法联合八段锦治疗颈椎病有显著优势[15],该方案有效率高,且症状残留率低[16]。由此可见,手法配合功法能有效地防治颈椎病。鉴于目前临床多以短期疗效观察为主,长期观察欠缺,因此本研究采用石氏伤科手法联合石氏运肩护颈功治疗神经根型颈椎病颈椎功能障碍患者,并观察疗效的时效性。

石氏伤科诊治颈椎病优化技术方案独具特色,石氏伤科以“筋”作为入手点,通过精准定位颈椎的病变节段,再用手法矫正“筋出槽,骨错缝”,使“筋归槽,骨合缝”,可以重塑颈椎生理解剖平衡,恢复颈椎功能,消除颈部疼痛、麻木、颈部功能障碍、颈椎活动受限等临床症状[17]。前期研究[18]显示,在手法的扳动瞬间可以改善颈椎“骨错缝”的异常应力状态分布,通过一段时间的治疗后,甚至可以恢复部分“骨错缝”的病理状态。而手法治疗以后的功法锻炼是决定颈椎康复的重要因素[19]。石氏运肩护颈功以“从筋论治,筋主骨从”的理论为指导,结合现代运动疗法和健身气功八段锦,创编了可防治颈椎病的导引吐纳功法,该功法通过一紧一松、张弛结合的颈、肩关节活动,达到身心并调、筋为骨用的效果[20]。且石氏运肩护颈功的动作较传统功法八段锦更为简单、便捷、易学。

本研究结果表明,在经过4周治疗后,石氏伤科手法及石氏运肩护颈功均能有效改善患者的颈痛及颈椎功能障碍评分,其中试验组基于VAS评分的总有效率和愈显率均优于功法组(P<0.05),基于NDI量表评分的总有效率优于手法组和功法组(P<0.05),而愈显率则低于其余两组,由于手法瞬时效果明显,通过手法矫正筋出槽、骨错缝,可以即刻减轻颈痛,改善颈部功能,理筋活络[21],短期疗效要优于功法组。随访至第26周,试验组基于VAS评分、NDI量表评分的总有效率和愈显率均优于功法组和手法组(P<0.05),试验组的疗效随着时间延长仍在持续,而功法组对颈痛及颈椎功能障碍的改善则具有时效性,随着时间的延长其疗效要差于试验组。由于手法能矫正颈椎的异常应力状态,矫正筋出槽、骨错缝,再配合运肩护颈功巩固颈椎位置,缓解颈痛,逐步恢复颈椎功能,维持疗效,减少颈椎病的复发,故疗效要优于功法组,其具体时效性有待于进一步研究。