儿童嗜酸细胞性胃肠炎二例

2023-02-11娜斯曼尼加提刘婷婷刘婷段丽谢春奇王峰谢永武

娜斯曼·尼加提,刘婷婷,刘婷,段丽,谢春奇,王峰,谢永武

珠海市妇幼保健院儿科,广东 珠海 519000

嗜酸细胞性胃肠炎(eosinophilic gastroenteritis,EG)是一种以胃肠道嗜酸性粒细胞(eosnophils,EOS)异常浸润为主要特征且伴有各种相关胃肠道表现的炎性疾病。目前该病的发病机制不完全清楚,临床表现多样,并且可能出现慢性复发性过程,在儿童可因误诊、延误治疗导致患儿生长发育受影响、胃肠穿孔甚至需要外科手术干预等情况发生,故在临床上需要更多的认识、早期诊治。

1 病例简介

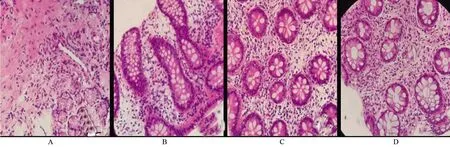

1.1 病例一 患儿女,2岁1个月,因“面色苍白半年余,全身浮肿4 d”于2019年10月31日收住我科。病程中于外院查血红蛋白48 g/L,白蛋白12.9 g/L,予琥珀酸铁正规补铁治疗(5~7月,9月至入院),血红蛋白最高升至97 g/L(2019年7月7日),在口服铁剂量减少时可迅速降低至54 g/L。全身浮肿,以腹部膨隆为主,伴有颜面部、眼睑及双下肢浮肿,否认腹痛、呕吐、腹泻,大便色偏黑,1次/1~2 d,干结,量中等。病程中患儿精神可,无发热、皮疹,无咳嗽、咳痰,无关节肿痛,无肉眼血尿,食欲欠佳,小便正常,近期体质量无明显变化。既往史、个人史及家族史无特殊。入院查体:腋温36.6℃,心率114次/min,呼吸27次/min,体质量15 kg,身高91 cm,面色、甲床苍白;颜面部、眼睑稍浮肿,双睑结膜苍白;胸骨左缘可闻及2/6级轻柔吹风样收缩期杂音;腹部膨隆,肝右肋下4 cm,质软缘锐,脾左肋下2 cm,质中缘钝。双下肢非陷性水肿。余查体未见明显异常。辅助检查:血常规:白细胞11.7×109/L,淋巴细胞比例53.5%,淋巴细胞绝对值6.3×109/L,嗜中性粒细胞比例24.9%,嗜中性粒细胞绝对值2.9×109/L,嗜酸性粒细胞绝对值1.47×109/L,血红蛋白84 g/L,红细胞平均体积70.0 fl,红细胞平均血红蛋白含量21.4 pg,红细胞平均血红蛋白浓度306 g/L,红细胞3.92×1012/L,血小板429×109/L;网织红细胞计数0.04;铁代谢:血清铁3.22μmol/L,转铁蛋白1.4 g/L,血清铁蛋白7.57ng/mL;肝功能:白蛋白22.5 g/L,总蛋白34.2 g/L,余大致正常;血涂片:成熟红细胞小细胞低色素改变,嗜酸粒细胞增高。总IgE 112 IU/mL,IgG 2.94 g/L(偏低);淋巴细胞亚群分类、CRP、PCT、凝血功能、甲胎蛋白、抗核抗体谱、叶酸、维生素B12、尿便常规、肺CT、心脏彩超:大致正常。腹部CT:(1)腹腔肠系膜根部多发淋巴结增大;(2)盆腔少量积液。骨髓涂片:嗜酸性粒细胞增多症伴缺铁性贫血骨髓象。胃肠镜检查(图1),病理(图2):(1)胃窦:间质见嗜酸性粒细胞浸润,>20个/HP,HP(-);(2)胃十二指肠、回盲、回末、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠:肠黏膜慢性炎性改变,间质见嗜酸性粒细胞浸润,每个部位间质嗜酸性粒细胞均>20个/HP。最后诊断:嗜酸细胞性胃肠炎;治疗:予口服强的松1 mg/kg治疗并逐渐减量(足量治疗2周,总疗程2个月),目前未补铁情况下贫血得以纠正,无低蛋白血症。

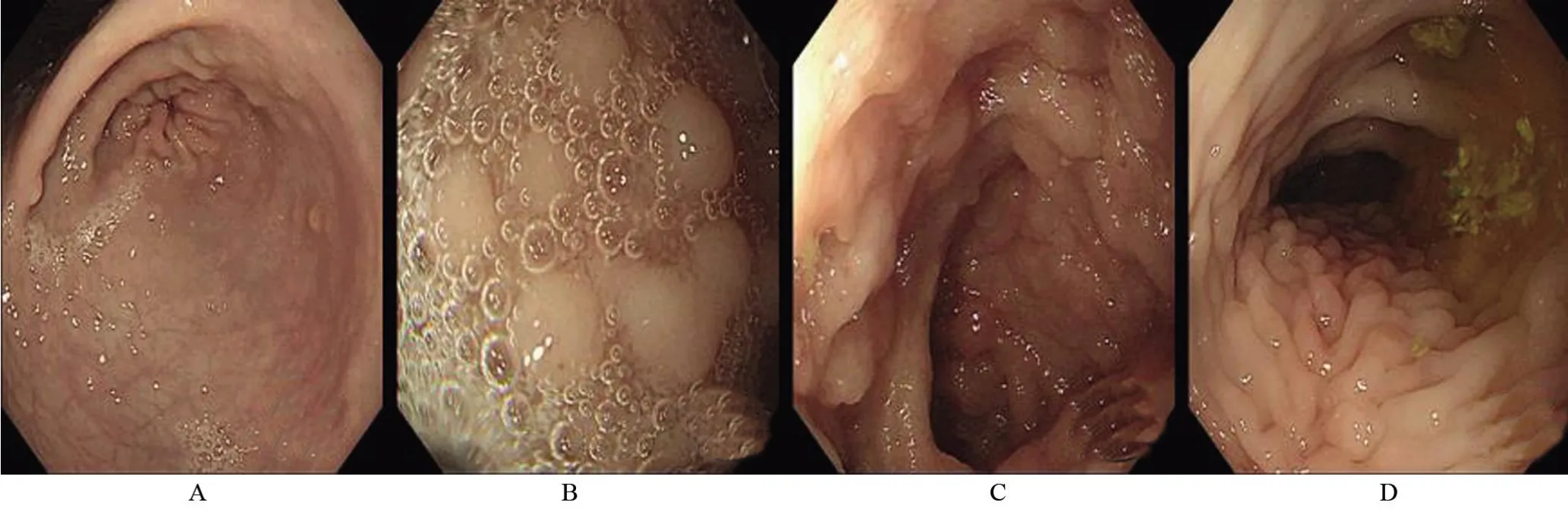

图1 胃镜与肠镜所见Figure 1 Gastroscopy and colonoscopy

图2 病理活组织检查Figure2 Pathological biopsy

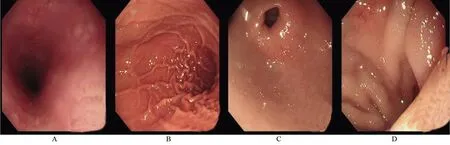

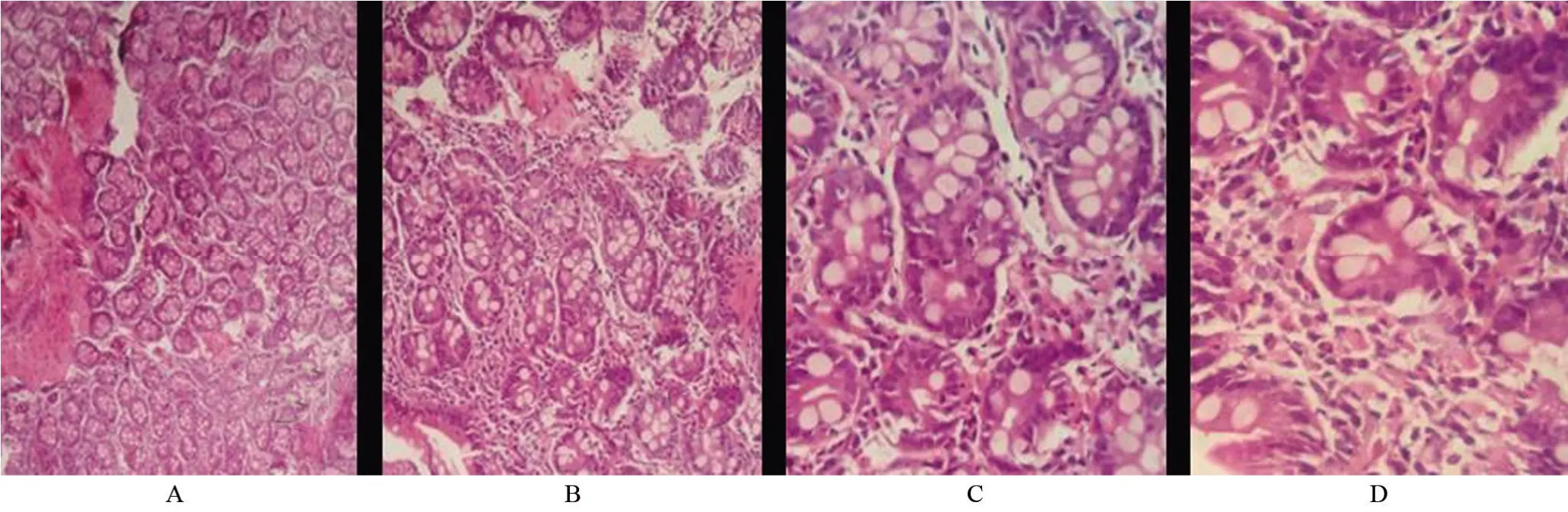

1.2 病例二 患儿男,3岁1个月,因“反复腹痛伴嗜酸性粒细胞升高1个月余”于2020月3月26日收住我科。腹痛以脐周为主,呈阵发性,持续时间短,5~10 min后可自行缓解,无呕吐、腹泻,1~2 d排1次大便,稍硬,无黏液、血便,期间对症治疗效果差,多次查血常规提示嗜酸性细胞升高,绝对值波动于2.94~5.36×109/L。病程中,患儿精神可,无发热、咳嗽,饮食睡眠可,小便正常。既往史、个人史及家族史无特殊。入院查体:腹平软,无压痛,无反跳痛,腹部未扪及包块,肝脾肋下未及。余查体未见明显异常。辅助检查:血常规:白细胞9.6×109/L,淋巴细胞比例45%,淋巴细胞绝对值4.3×109/L,嗜中性粒细胞比例20.8%,嗜酸性粒细胞绝对值2.75×109/L,血红蛋白128g/L,红细胞4.54×1012/L,血小板234×109/L。凝血常规、血沉、C反应蛋白、降钙素原、肝肾功、心肌酶、血脂、风湿三项、抗核抗体谱、抗心磷脂抗体、寄生虫抗体检测、尿便常规、心脏彩超、胸腹部CT:大致正常。骨髓细胞学检查:增生活跃骨髓象,嗜酸性粒细胞比例增高(17%)。胃镜(图3),病理(图4):(1)胃窦:黏膜组织散在淋巴细胞浸润,间质内淋巴滤泡形成,并见个别嗜酸性粒细胞浸润;(2)十二指肠球部:黏膜层见散在淋巴细胞、浆细胞及嗜酸性粒细胞浸润,嗜酸性粒细胞增多,达10~15个/HPF;(3)十二指肠降部:黏膜层见多量淋巴细胞、浆细胞及嗜酸性粒细胞浸润,嗜酸性粒细胞达30个/HPF。最后诊断:嗜酸细胞性胃肠炎。治疗:予强的松1 mg/kg治疗,口服1周后上述症状缓解,足量治疗2周,逐渐减量停药无复发(总疗程2个月)。

图3 胃镜所见Figure3 Gastroscopy

图4 病理活组织检查Figure4 Pathological biopsy

2 讨论

嗜酸细胞性胃肠炎可发生于任何年龄,可累及从食管到直肠的全胃肠道壁各层,其中以胃和近端小肠最常见[1],发病率为8.4/100 000~28.0/100 000[2],其病因和发病机制尚不完全清楚,有研究表明,EG患者中有50%存在过敏性疾病,包括哮喘、鼻炎、药物过敏和湿疹[3],而食物过敏也被认为对EG的进展有重要作用[4],提示该病可能与自身抗原的产生有一定的关系。在EG中,胃肠道中的嗜酸性粒浸润是由Th-2细胞因子(白介素IL-3、IL-5和IL-13)和嗜酸性粒细胞趋化因子介导的,其中IL-5对于上调嗜酸性分化和控制外周循环嗜酸性粒细胞水平起着重要的作用[4]。本文报道的此2例病例患儿不伴有过敏症状,过敏原检测亦未见到强阳性过敏物质,但其中病例2伴有幽门螺旋杆菌感染,虽有学者发现EG病情随着幽门螺旋杆菌清除而可以得到缓解[5],但尚不能明确幽门螺旋杆菌与该病的关系。

EG的临床表现多样,缺乏特异性,其症状取决于EOS浸润的部位及深度,根据Khan等提供的分型[1,6-7]:(1)黏膜病变型(43%~100%):此型最常见,主要表现为腹痛、呕吐、腹胀、腹泻、便血、体质量下降等症状,可伴有缺铁性贫血、蛋白丢失性肠病,儿童患者还可以出现发热、营养不良、青春期发育迟滞、内分泌紊乱等全身症状;本组2例患儿均为黏膜型病变。(2)肌层病变型(占13%~70%):主要表现为反复呕吐、痉挛性腹痛、腹胀、肠鸣音减弱或消失、便秘等幽门或肠梗阻表现,有报道儿童患者可合并胃肠穿孔、肠套叠;(3)浆膜病变型(占12%~40%):可以大量腹腔积液、腹膜炎为主要表现,积液中可见大量EOS,需注意EOS可累及浆膜下层而无腹水;上述3型可混合出现。

Pineton等[8]报道,在60%~70%的EG患者可有外周血EOS增多,本组2例病例病程中多次查外周血EOS增多,EOS的增高对于EG有一定的提示意义,同时,通过骨髓涂片检查除外EOS为肿瘤细胞是必要的。但需要注意的是,约20%的患者在整个病程中未见到EOS增多[9],因此当有反复腹痛、腹泻、血便,以及缺铁性贫血、蛋白丢失等炎症性肠病表现时,胃肠镜检查以及多部位(正常及异常部位)活检的对于EG的诊断具有重要价值。而该病内镜下表现包括黏膜弥漫充血肿胀、出血点、颗粒样红斑、疣状糜烂、溃疡,还可表现为胃肠蠕动功能差,胃腔内有食物残渣存留等[10]。本文的2例患儿内镜下表现并不相同:病例1患儿胃镜下胃十二指肠散在结节样增生,肠镜所见大肠黏膜散在大小不等滤泡增生,而病例2患儿则表现为胃十二指肠黏膜充血水肿,由于该病内镜下表现具有多样性和非典型性,这种情况下EG的诊断及鉴别诊断则有赖于活检病理检查,而对于浆膜病变型可能需要进行腹腔镜浆膜活检才能明确。同时,其他影像学检查如腹部CT、腹部彩超等虽然缺乏特异性,但对于发现肠系膜淋巴结增厚、肠壁增厚、肠梗阻、腹腔积液等改变有一定的意义[1]。

EG的诊断依据目前尚无统一标准,较为实用、完整的是Talley标准[11]:(1)有腹痛、腹泻等胃肠道症状;(2)病理活组织检查发现1个或1个以上的部位有EOS浸润;(3)除外寄生虫感染或胃肠道外疾病引起EOS增高的因素。本组患儿中,病例1以缺铁性贫血、蛋白丢失为主要表现,而腹痛、腹泻等消化系统症状反而不明显,也没有相关过敏史,院外反复按缺铁性贫血治疗,极易造成误诊、漏诊;对于此病例,诊断过程中需考虑到其贫血及蛋白丢失严重与其病程长、病变范围广(累及胃、十二指肠、回肠、结肠及直肠)有关,提示临床上遇到缺铁性贫血及白蛋白低的患儿时需进行全面的思考,结合其外周血EOS升高,考虑到本病的可能,而在缺铁性贫血补铁治疗效果不好时需要对诊断进行反思是否是真的营养性缺铁性贫血;而病例2起病时间相对短,腹部症状明显,结合内镜检查及活检诊断相对顺利。

目前,EG的治疗主要包括规避饮食、糖皮质激素治疗、免疫治疗,其中规避饮食对某些食物特异性IgE检测阳性的患者有效率可达50.0%[4],但是由于缺乏对于临床变化以及组织学缓解的客观评估方法,因此尚不能明确此方法的确切效果。药物治疗方面,糖皮质激素仍是应用最广泛的治疗药物,有文献报道糖皮质激素治疗缓解率可达90%[7],每天0.5~1.0 mg/kg泼尼松可以使大多数患者的症状在2~14 d内得以改善,但部分患者在糖皮质激素减量或停药时症状复发,需要加用其他免疫调节药物[11],但上述治疗方案尚无大型临床对照试验及循证医学证据。

综上所述,EG总体预后良好,但易发生误诊漏诊而延误治疗,因此需要儿科医生更多的认识和关注。本病例报道病例数有限,希望将来能进行进一步的研究,为临床提供更多帮助。