改良的经皮逆行耻骨上支或髋臼前柱髓内螺钉置入技术治疗骨盆髋臼损伤

2023-01-15高学良王琳周正震祖祎潇

高学良,王琳,周正震,祖祎潇

安徽省安庆市望江县医院 骨一科,安徽 安庆 246200

0 引言

骨盆髋臼骨折虽然是较为少见的一种骨折类型,但发生率也呈现出逐年升高的趋势。随着对髋臼骨折诊断和分型研究的日益深入,大量学者提出对于移位的髋臼骨折应实施切开复位内固定进行治疗[1]。传统的开放式手术治疗需广泛的软组织剥离,极大的增加了手术并发症发生的可能[2],术后功能恢复不理想。经皮螺钉置入技术是一种骨科微创技术,其具有良好的生物力学特点,由于切开相对较小,无需对软组织进行剥离处理,有效的降低了切开感染的发生,因此对于提高骨盆髋臼损伤患者的治疗效果有着重要的意义[3]。但传统的置钉技术所需的骨盆前环和髋臼低位前柱内螺钉通道需要依赖于闭孔的出口位以及骨盆入口位的透视像才能观察清楚,但由于这两个透视像存在非正交性,进而容易导致出现当一个像的导针调整好指向后,再对另一个像进行调整时发生丢失,进而需要通过反复透视调整才能够完成置钉。另外,目前常规的置顶技术操作较为烦琐,容易出现患者在X线下暴露的时间过长的情况。为了有效降低这些情况的发生,本次研究将对传统的髓内钉置钉技术进行改良。本文通过对本院收治的21例行改良的经皮逆行耻骨上支或髋臼前柱髓内螺钉置入技术治疗的骨盆髋臼损伤患者临床资料进行回顾性分析,总结该技术的应用安全性和临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

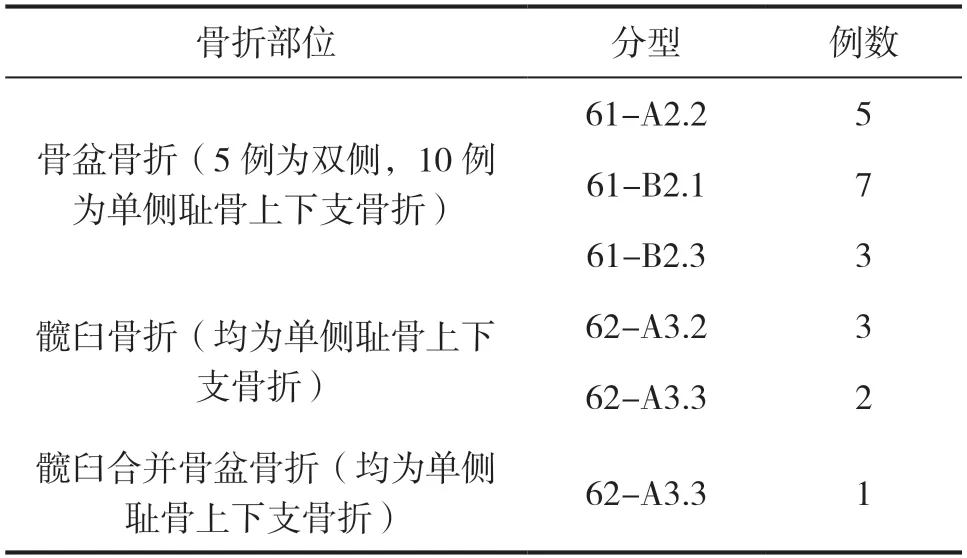

研究选取本院2018年2月-2021年2月收治的经CT断层扫描确诊为骨盆髋臼损伤患者共计21例,其中男11例,女10例,年龄21~74岁,平均49.38岁,骨折类型见表1。

表1 患者骨折AO/OTA分型

1.2 纳入标准

①新鲜骨折患者,且均为闭合性骨折;②骨骼发育正常且均已发育成熟;③均为骨盆前环或髋臼低位前柱骨折;④患者对研究知情同意,签署知情同意书。

1.3 排除标准

①先天性骨骼发育异常者或由于病损所导致的骨盆前环或髋臼前柱结构异常情况者;②病理性骨折患者;③伴有严重并发症或手术、麻醉禁忌证的患者;④开放式骨折患者或者陈旧性骨折患者;⑤骨骼处于发育期的患者;⑥年龄不足18岁患者;⑦伴有全身炎症性疾病以及脏器功能障碍患者。

1.4 治疗方法

患者均采用改良的经皮逆行耻骨上支或者髋臼前柱髓内螺钉置入技术置入螺钉固定,合并其他骨盆骨折的采用骶髂螺钉或者接骨板螺钉、LC-II螺钉等固定。

1.4.1 复位

患者取仰卧位,垫高臀部,保证耻骨联合突起,全麻后常规消毒铺巾,通过患肢牵引、克氏针旋提、撬拨等完成骨折复位,也可通过导针撬拨复位。

1.4.2 改良后螺钉置入技术

(1)在患者患侧放置C臂机,透视患者标准骨盆出口位影像(POV),将C臂机向患侧平移,调整出标准的半骨盆出口位像(HPOV),包含:耻骨联合,患侧耻骨体、耻骨上下支、髋关节、髂骨翼;并在地面作出位置标记,在C臂机上做好高度和角度标记。透视患者标准骨盆入口位影像(PIV),在PIV基础上,将C臂机向尾端移动,调整出耻骨体入口位像(PBIV),将C臂机向患侧平移,调整出半耻骨体入口位像(HPBIV),包含:耻骨联合,患侧耻骨体、耻骨上支、髋关节、髂骨翼;调整X-线投射角度来确定耻骨体后缘骨皮质重叠所形成的耻骨体皮质密度影(PBCD),在地面作位置标记,在C臂机做高度和角度标记。

(2)选取1枚直径为2.0mm的克氏针,以1:2、120°折弯的角度插入到耻骨联合中,在HPOV监视下,调整进针点位置;在C臂显示屏上,对HPOV使用1枚直克氏针做理想进针点与髋臼软骨下骨和髂耻隆起骨皮质中心连线,确认弯克氏针体内直段完全位于耻骨联合内,并且针尖的深度与理想进针点平齐;在HPBIV上对其体外斜段开展调整,使其能够与耻骨体以及上肢长轴重叠,然后在患者躯体上标记出导针在耻骨体入口位置向上的理想线路。

(3)由目标骨对侧的耻骨阴茎根或阴阜外侧置入导针对局部进行探查,利用针尖部位在耻骨体的前缘骨皮质表面做由内向外的触诊,并将导致的针尖部位顶在耻骨体内源骨皮质前端部位,并通过骨盆出口对针尖的部位进行确定,确保其能够与弯克氏针在体内的直段部分的尖端所持平。将导缓缓针敲入耻骨体内部,以便于锚定和后续指向调整。

(4)在HPBIV上,保持导针和弯克氏针的体外斜段共面,在C臂机监视下调整导针始终与克氏针的针体外斜段保持共面状态,以便于为跖骨的入口像提供指引。在骨盆的出口位像监视下调整导针的方向和位置,使其能够保持与直克氏针所重叠,然后使其入位。

(5)沿着导针进行钻孔、攻丝,置入直径为6.5mm或者是7.3mm的空心螺钉。

1.4.3 术后处理

患者术后可预防性应用抗生素,术后12h开始注射低分子肝素钙预防深静脉血栓形成,根据并发症和恢复情况进行功能锻炼。

1.5 观察指标

通过对计算患者术中骨盆出口位、半骨盆入口位以及半耻骨体入口像投射角度等指标水平,然后再对半耻骨入口位像的PBCD形态学指标水平,继而对置钉技术的安全性和准确性进行评估。记录术中螺钉置入所需透视次数和手术所需时长。术后对患者输精管/子宫圆韧带、下肢神经血管功能情况进行检查。术后通过X线片或者CT来评估患者骨折复位情况和螺钉位置。骨折复位评估标准采用Matta标准,即优:移位不超过5mm,良:移位在5~10mm,可:移位在11~20mm,差:移位超过20mm。术后给予患者为期12个月的随访,采用Majeed评分量表和Harris评分量表,对患者术后骨盆和髋臼功能进行分析评估。其中Majeed量表共包括行走、疼痛、工作、坐立、性升高等五个项目,总分为100分。Harris评分量表包括疼痛、功能、畸形、运动等四个项目,总分为100分,分值越好表明患者肢体功能水平越好。

1.6 统计学处理

采用SPSS 20.0统计软件对各组实验数据进行分析,计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,两组比较用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

半耻骨体入口投射角度在43°~63°,平均为50.38°;半骨盆出口位投射角度在25°~50°,平均为39.21°;半骨盆入口投射角度在16°~42°,平均为25.69°。

在患者的半骨盆入口位像常规水平基础上增加26°投射角度进而获得了患者的半耻骨入口位像,该像的PBCD主要包括耻骨体前、后、内缘骨皮质等组织。本文研究可见患者的双侧PBCD均清晰的显示出了“鱼尾”样结构,单侧PBCD呈现“矛头”或者“鱼鳍”状。21例患者中,10例女性的PBDC均呈现为“矛头”样,11例男性患者中,6例呈现“鱼鳍”样PBCD,5例呈现“矛头”样PBCD。

21例患共计置入螺钉26枚,每置入1枚螺钉用时需21~50min,平均用时35.38min,需要透视31~58次,平均43.5次。术后没有患者出现医源性神经、血管及输精管/子宫圆韧带损伤情况。术后行影像学检查,结果可见所有螺栓均钉入了耻骨上支和髂耻隆起骨内,未见有累计髋臼的情况发生,且患者术后切开愈合状态均较好。

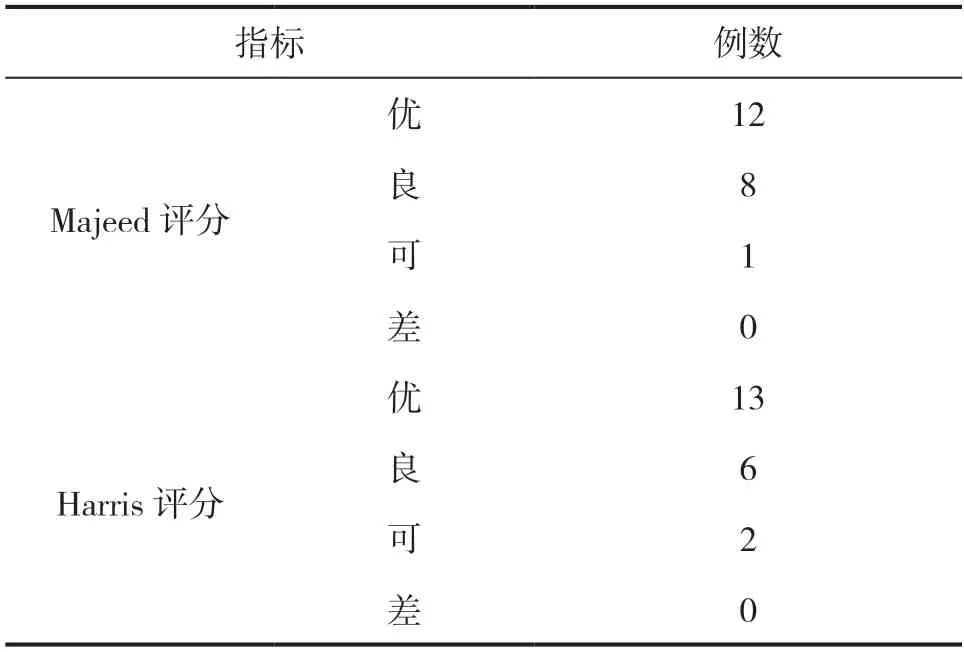

术后行Matta标准对骨折复位情况进行评估,结果显示大部分患者骨折复位情况良好,优良率为95.24%(优14例,良6例,可1例)。术后给予患者为期12个月的随访,结果显示,大部分预后状况良好,见表2。

表2 随访指标情况分析

3 讨论

盆骨是机体躯干重要组成部分,其结构复杂,由两侧的髂骨、耻骨、坐骨、骶骨、尾骨以及相关的韧带所构成,其中的髂骨、耻骨、坐骨在成年后,会构成一块以髋臼为中心的髋骨,参与构成了髋关节。骨盆骨折多为高能量损伤,具有损伤程度严重,常伴有其他器官系统损伤的特点,极易导致失血性休克,继发多器官、系统衰竭。骨盆骨折由于合并伤、并发症等情况在临床中具有较高致残率。传统对于骨盆骨折的治疗时,多以髂腹股沟作为入路进行手术治疗,该术式适用于髋臼前柱伴后半部横行骨折、T形骨折以及双柱骨折等治疗。Stoppa入路和改良Stoppa入路最早是用于治疗腹股沟疝气,随后经过改良后用于骨盆和髋臼骨折的治疗。该切口能够有效保护腹股沟内的神经和血管束,同时还能够将骨盆的内侧缘和将近80%的四边体结构暴露出来,适宜用于双侧耻骨骨折和耻骨联合分离的治疗。近年来国内外专家不断从尝试以各类手术入路来治疗不同类型的髋臼骨折,而随着微创技术的发展,目前对于骨盆骨折的治疗正有着传统的切开复位内固定技术向着微创方向所发展。本次研究所采用经皮通道螺钉内固定技术为一种真正的微创技术,其螺钉固定以损失小、并发症少的优势备受关注。在用于移位较小的骨盆髋臼骨折的治疗时,经皮螺钉内固定技术能够稳定的将骨折部位进行固定,维持复位。但由于骨盆髋臼的解剖部位结构较为复杂,安全通道也十分狭窄,因此增加了医生的置钉操作难度,另外,由于在术中需要透视来确保置钉的位置示意,而过多的放射暴露让很多医生却步,这也是限制基层医疗机构开展微创通道螺钉技术的根本原因之一。

在行常规螺钉置入操作时的通道主要是利用闭孔出口位和骨盆入口位的透视影响所显示的,这两相间转换时,需要出入口位和正斜位两个平面,其相对于单平面的转换而已,操作流程更加复杂、烦琐,对于时间和精力都有着较大的消耗[4]。在实际操作过程中,骨盆的出口位与闭口出口位拥有着相同的出口位X线投射角度,因此能够最大宽度的显示出目标骨的真实冠状面,进而降低了置顶操作过程中需要将骨盆出入口相位作为参考,而延长患者X线下暴露时间过久的问题。

标准骨盆的入口位像的核心部位为骨盆后环,其作用注射是为了能够将骶1椎体以及其侧块前缘皮质所重叠,为骶髂螺钉的置入提供了准确的方位指导,因此其需要具有一定的耐腐蚀性。但是由于骨盆前倾、耻骨体后缘皮质与骶椎前缘之间的非平行性以及骶骨后凸存在着个体差异性,导致了骨盆入口位像上的骨盆前环呈现出现了一定的异质化,因此其缺乏了可重复性。如果能够讲过骨盆入口位像重新定义,调整X线的投射角度,让其能够与耻骨体后缘的骨皮质相互重叠,那么就能够得到一个具有可重复性的耻骨体入口位像,而这种影像表现对于髓内钉的置入有着重要的意义。本次研究以骨盆出口位和耻骨体入口位作为置钉的参考。

大量研究显示[5],相较于“鱼鳍”样而言,存在“矛头”样的PBCD患者导针置入操作更加的容易,其主要是由于“矛头”样患者前突耻骨体前缘的骨皮质能够为导针的置入提供更多的操作空间,且能够有效避免导致发生滑移。本次研究纳入的21例患者中,有5例为“鱼鳍”样PBCD患者,16例为“矛头”样PBCD患者,所有患者的螺钉均完全置入到骨内。目前文献中报告的髋臼前柱螺钉进钉点距离骨神经、股管、闭孔神经血管等都较近,除了可能会干扰到这种结构和组织外,螺钉还不具备贯通骨盆前环和髋臼低位前柱骨质全程的能力[6]。

在对进针点进行确定的过程中,可通过对针尖的滑动进行触诊来判断其是否置入到了目标侧耻骨体前内缘部位,一旦确定了进针点位于骨盆出口位像上的位置后,耻骨体入口位像的进针点通常也较为理想。本次研究所采用的逆行耻骨上支和髋臼前柱髓内螺钉的进针点区域都是在指骨体前缘靠近其前端的一个较为狭长的部位。该部位由于不是十分平坦,因此极易出现导针滑移的情况。在耻骨联合中置入折弯的克氏针时要注意对耻骨体的倾斜度进行预判,可通过触诊结合透视的形式来进行判断来完成克氏针的置入,避免由于倾斜角度不对或倾斜不足、刺入过深而导致损伤膀胱、尿道。

通常情况下骨盆出口位的平均投射角度为42°,而骨盆入口为投射的平均角度为25°,骨盆出口位转换需要C型臂X线机的平均调整角度约为67°。常规正交思维模式下,在调整其中一个图像的导针进针点时,另外一个图像上已经调整好的导针进针点以及指向等信息都极易出现丢失的情况,导致在操作过程中需要多次、方法的透视和调整进针点以及导向,患者在X线下的暴露时间明显延长[7]。另外,可最容易影响导针调整的因素主要是髓内钉在置钉操作过程中需要有理想的进针点和进钉路线都难以直观的被标识出来。本次研究所采用的改良置钉技术,采用2枚克氏针将进针点和进针路线在体内外置管的标示出来,其中弯的克氏针置入到耻骨联合理想的进针点,可用于标记出口位像的进针点,然后再对其体外斜段和耻骨体内缘皮质前端点、PBCD尖连线的重叠来标示出导针在耻骨入口位像上的理想路线,而另1枚直克氏针则用于标示出口位像上的理想路线。在这个操作过程中,将所有置钉相关的重要因子都以较为直观的形式体现出来,极大的方便了后续的相关操作,继而有利于提高操作效率。

相关研究显示,传统的螺钉置入技术平均每枚螺钉置入需要的透视时间约94~132s,平均透视时间约200s[8]。随着近年来经皮螺钉置入技术的发展与操作不断纯熟,患者X线下暴露时间较过去明显缩短。Altman等[9-10]在研究中采用逆行和顺行耻骨上支髓内钉结合骶髂螺钉、LC-II螺钉和髋臼后柱螺钉技术来对骨盆髋臼骨折患者进行治疗,结果显示患者人均手术总透视时长为480s。但是这些研究中所采用的指标都是透视时长,而非透视次数,如按照踩踏C型臂X线机踏板1s计做1次透视,那么这两项研究的透视次数就分别为100次和240次。而本次结果可见,改良后的螺钉置入技术平均透视次数不足50次,较相关研究明显减少。其主要由于透视方法的改良和优化;改良后的螺钉置入技术能够通过锤击导针的触觉和声音来判断导针在骨内的行进情况,继而有效的减少了透视次数和X线暴露情况。

综上所述,经过改良后的经皮逆行耻骨上支或髋臼前柱髓内螺钉置入技术有效的简化了常规螺钉置入技术手术步骤,缩短了手术时长,降低了患者接受X线照射的次数,提高了手术效率,且不会增加并发症发生率。