品管圈活动对降低心导管术后患儿外周血管并发症发生率的有效性

2022-12-27王艳琴张嫒张琴蒲晓芳

王艳琴 张嫒 张琴 蒲晓芳

中国出生缺陷遗传学研究报告指出,先天性心脏病(CHD)简称先心病,是我国儿童出生缺陷发病率最高的疾病[1]。随着医疗技术不断发展,心导管术凭借其安全性高、创伤性小、康复快等优点,已成为CHD首选治疗方法[2-3]。儿童心导管术穿刺路径常为股动脉、股静脉,因术中反复穿刺、肝素化、术后压迫止血方法不当、观察护理不到位、患儿依从性差等因素,导致穿刺部位易出现外周血管并发症[4],如切口渗血、皮下淤血、皮下血肿,重者出现动静脉瘘、假性动脉瘤、动静脉血栓形成,增加患儿的不适感,延长住院天数,额外增加治疗费用,甚至严重威胁患儿的生命安全[5]。有文献[6-9]报道,CHD心导管术后患儿外周血管并发症发生率1.6%~14.96%。以月为单位统计我科2018年心导管术后外周血管并发症发生率,峰值高达14.55%,存在极大的安全隐患。因此,为降低心导管术后外周血管并发症发生率,对CHD心导管术后患儿开展品管圈活动,并取得满意效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2019年6—7月开展QCC活动前的170例行心导管术的CHD患儿作为对照组;选取2019年12月—2020年4月开展QCC活动后的175例行心导管术的CHD患儿作为观察组。纳入条件:心血管科病房经股动脉、股静脉穿刺行心导管介入手术的患儿。排除条件:介入术前、术中已有穿刺处血管并发症者;术前凝血功能异常者。对照组中男81例,女89例;平均4.99±3.50岁;手术类型:房间隔缺损介入封堵术42例,室间隔缺损介入封堵术38例,动脉导管未闭介入封堵术59例,射频消融术15例,心导管造影术8例,肺动脉瓣狭窄球囊扩张术6例,侧支血管封堵术1例,肺动静脉瘘介入封堵术1例,其中51例为单纯股静脉穿刺,59例为股动脉穿刺,60例为股动脉、股静脉同时穿刺。观察组中男72例,女103例;平均4.80±3.58岁;手术类型:房间隔缺损介入封堵术41例,室间隔缺损介入封堵术36例,动脉导管未闭介入封堵术54例,射频消融术25例,心导管造影术9例,肺动脉瓣狭窄球囊扩张术6例,侧支血管封堵术2例,肺动静脉瘘介入封堵术2例,其中63例为单纯股静脉穿刺,54例为股动脉穿刺,58例为股动脉、股静脉同时穿刺。两组患儿性别、年龄、手术类别、穿刺部位比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 给予常规术后护理,包括口头健康宣教,术后切口按压指导,活动指导等。

1.2.2 观察组 开展品管圈活动,具体如下。

1.2.2.1 成立品管圈小组并选定主题 根据上下结合、自愿参与原则,成立品管圈小组,圈员10名,其中副主任医师1名、主治医师1名、主管护师3名、护师4名、护士1名。全体圈员在选定主题时践行“以患儿为中心”的理念,以《中国医院质量安全管理》团体标准为指引,共征集本科室10个现存的护理主题。运用主题选定评分表对每个主题分别从上级政策、可行性、迫切性、圈能力4个维度,采用“5、3、1”评分法进行评分,最终选定“降低儿童心导管术后外周血管并发症发生率”为此次品管圈活动主题。心导管术后外周血管并发症发生率(%)=心血管科心导管术后外周血管并发症发生总例数/心血管科心导管术总例数×100%。

1.2.2.2 拟定计划 活动时间为2019年5月—2020年4月。制订活动计划并绘制甘特图,对活动涉及的人、事件、任务、地点、进度等加以统筹规划,各环节专人负责,确保活动进度按计划进行。

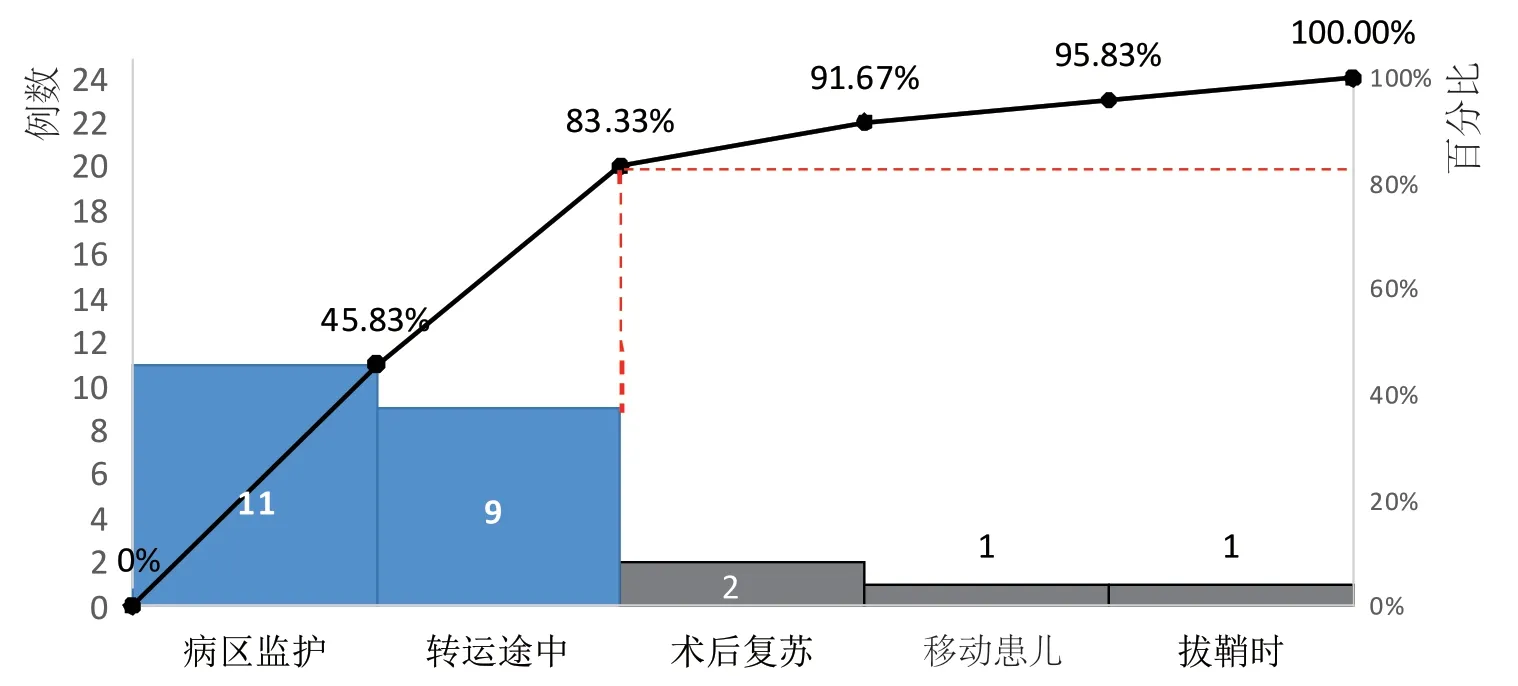

1.2.2.3 现状把握 全体成员梳理心导管术术后各个环节,自制“心导管介入术后外周血管并发症发生率”查检表,收集包括患儿一般资料,如姓名、性别、年龄;手术相关资料,如手术名称、手术日期、手术时长、穿刺血管;外周血管并发症相关资料,如并发症类型、发生的时间、发生地点、发生原因、患儿及家属的依从性、处置与转归等。为确保收集数据的准确性,由QCC成员负责资料的收集与填写,采取培训测量方法、双人测量、留取并发症的照片等方式进行质量控制。共调查QCC活动开展前行心导管术患儿170例,其中有24例术后出现外周血管并发症。按照心导管术外周血管并发症发生环节绘制改善前柏拉图,如图1所示。根据80/20原则,确定此次活动主题改善重点为“降低心导管术后患儿在病区监护及转运途中的外周血管并发症发生率”。

图1 心导管术后外周血管并发症发生率改善前柏拉图

1.2.2.4 目标设定 根据现况值、圈能力、累计百分比计算目标值,即目标值=现况值-改善值=现况值-(现况值×改善重点×圈能力)=14.12%-(14.12%×83.33%×81.66%)=4.50%

1.2.2.5 确定真因 全体圈员通过头脑风暴法,从人、环、料、法4个方面分别查找导致外周血管并发症发生的可能因素并绘制鱼骨图。通过查阅文献、团队共识法和特性要因图分析,找到要因18条。依据“三现”原则进行真因验证,根据真因验证查检表对数据进行进一步分析,按照80/20原则,最终确定真因为“转运人员观察护理不到位”“照护者知识缺乏”“盐袋不易固定”“术后切口按压时间过长”。见图2。

1.2.2.6 对策实施

(1)制订心导管术后切口护理专项培训计划:由科室N4级介入专科护士担任培训组长,科室主任及护士长负责审核培训内容及培训计划。培训重点包括心导管术后常见外周血管并发症的识别、预防及护理,穿刺部位加压包扎技能,不同环节穿刺处按压方法,不同穿刺路径穿刺处按压时长,不同体质量患儿穿刺处按压力度等。培训形式多样化,包括理论授课、操作示范、转运途中切口出血应急演练。将心导管术后切口护理纳入科室分层次培训计划,每年开展理论及技能培训考核1次,每年开展应急演练1次。做好过程质控,每位患儿术后转运前,当班介入巡回专科护士根据患儿个体因素、操作时长、穿刺路径等情况进行有针对性的按压指导,确保转运人员掌握后方可进行转运。

(2)制作并应用漫画式健康宣教手册:传统的宣教方式因宣教内容专业性强、信息量大、患儿及家属文化地域差异等导致宣教效果不理想[10]。漫画健康宣教手册是最受患儿及照顾者青睐的宣教形式之一[11-13]。开展QCC活动后,改进传统健康宣教方式,应用漫画式健康宣教手册,①构思手册内容。梳理心导管术后护理流程及宣教内容。漫画内容以故事形式展开,以术后健康宣教内容为指引,以临床实景为基础,以手术流程为轴线铺开。②制作漫画手册。根据患儿的生理和心理特点,小组讨论并自行设计了一系列拟人化的卡通动物形象。由具有扎实绘画功底的小组成员手工绘制卡通临床情境图,辅以充满童趣的文字描述,形成漫画式健康宣教手册初稿。③审核漫画手册。科室主任、护士长、心导管主治医师、心导管专科护士审核修订制作成电子书和漫画手册。④漫画式健康宣教手册的应用与优化。发放手册供患儿及家属阅读,询问阅读体验,调查健康宣教知识掌握程度,征求改进意见,持续优化手册内容。

(3)调整盐袋压迫时机:通过回溯查检表数据,开展QCC活动前因转运途中按压操作难度大、转运路程长、穿刺处局部压力不恒定等原因导致局部穿刺处血管并发症发生率高达37.5%。因此,将盐袋压迫止血的时机由改善前患儿术后回病房开始使用调整为术后在复苏室即开始使用,保证了转运途中的压迫止血效果。

(4)改变盐袋固定方式:开展QCC活动前盐袋未采取固定措施,因转运路途颠簸、患儿躁动等情况易导致盐袋移位或脱落,不能保证持续压迫。开展QCC活动后,借助一次性弹力网帽固定盐袋,优点为操作方便、易观察、透气性好、压力适宜、经济实用、一人一用符合院感要求。具体使用方法:①术毕,医生拔除血管鞘管,局部予以无菌纱布加压包扎,再选用适宜规格的盐袋予以切口局部按压,压力以切口不出血、术侧足背动脉搏动良好为宜。②护士根据盐袋规格准备相应长度的网帽,以刚好能覆盖盐袋为宜。③将网帽套至腹股沟区域,穿好网帽后,将盐袋置于穿刺处及近心端2~3 cm处进行止血[14]。压迫有效指标为穿刺处切口敷料清洁干燥,无渗血、渗液,双足背动脉搏动对称、有力,皮肤颜色、皮温正常。

1.3 观察指标

外周血管并发症指拔出血管鞘进行切口包扎后所发生的血管并发症。包括①切口渗血[15],切口发生外出血,浸湿敷料,定为切口渗血。②皮下淤血[16],血管受损破裂,血淤在皮下,局部皮肤呈青紫色,表面可有微微隆起和疼痛。③皮下血肿,因异常原因血管内的血液渗出血管外,并积聚在皮下组织,其中直径超过5 mm,并伴有局部隆起或波动感,则属于皮下血肿[17]。④动静脉瘘、假性动脉瘤、动静脉血栓形成均通过血管彩色多普勒超声进行诊断。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计学软件进行数据处理,计数资料计算百分率,组间率的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 有形成果

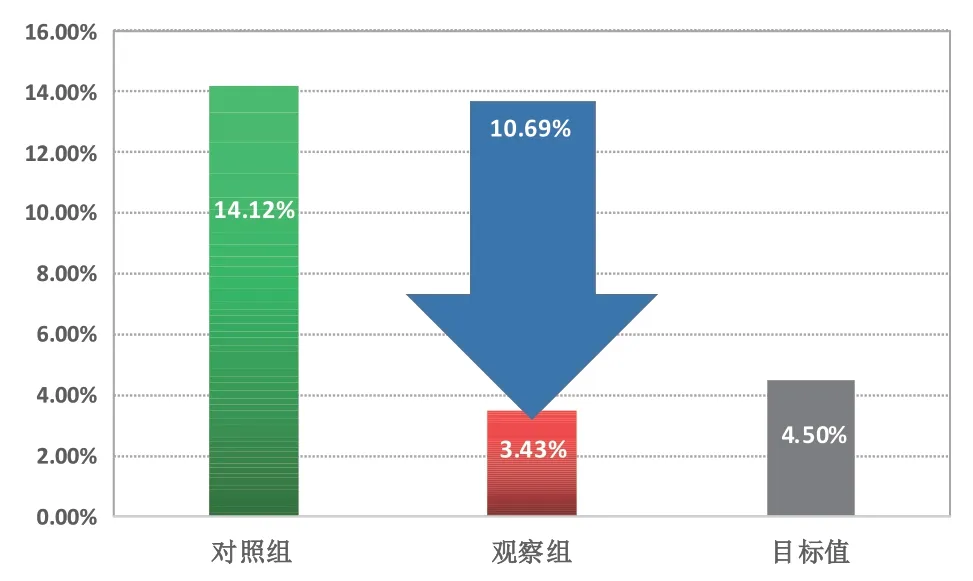

2.1.1 目标达成率和进步率 目标达成率=(改善后-改善前)/(目标值-改善前)×100%=(3.43%-14.12%)/(4.50%-14.12%)×100%=111.12%。进步率=(改善前-改善后)/改善前×100%=(14.12%-3.43%)/14.12%×100%=75.71%。见图3。

图3 两组心导管术后患儿外周血管并发症发生率

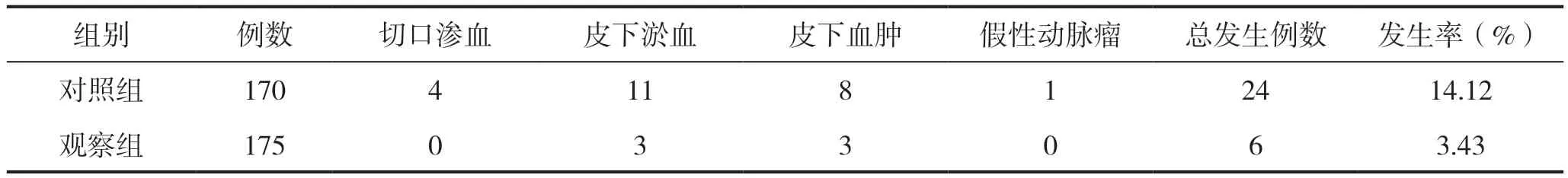

2.1.2 两组患儿心导管术后外周血管并发症发生率比较

观察组患儿心导管术后外周血管并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿心导管术后外周血管并发症发生率比较

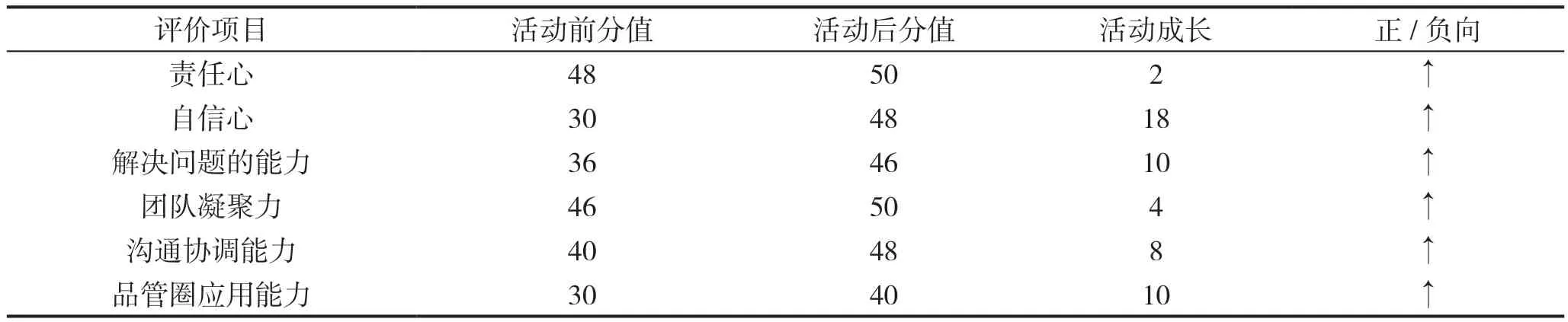

2.2 无形成果

通过品管圈的开展,团队成员责任心、自信心、解决问题的能力、团队凝聚力、沟通协调能力、品管圈应用能力等方面均有明显的提升。见表2。

表2 心血管科品管圈成员活动前后成长情况

3 讨论

3.1 儿童CHD心导管介入手术与外周血管并发症发生的关系

研究[2-3]表明,儿童心导管介入手术较外科手术更易发生外周血管并发症,若发现不及时或护理不当,可能遗留严重功能障碍,甚至死亡。心导管介入术后外周血管并发症的发生与术后护理密切相关,护理人员应高度重视,并采取有效干预措施。

3.2 品管圈活动可降低儿童心导管术后外周血管并发症发生率

本研究通过开展品管圈活动,使CHD患儿心导管术后外周血管并发症发生率由14.12%降至3.43%,说明开展品管圈活动,能有效降低心导管术后患儿外周血管并发症发生率,与张琴等[14]、周晓燕[18]研究结果一致。品管圈活动开展后,研究者采取了一系列整改措施:①制订心导管术后切口护理专项培训计划,明确培训内容、方式、对象及时机,培训后即进行理论及技能考核,对未掌握的知识或操作方法进行再次培训和考核,直至完全掌握,进而提升护理人员理论知识及技能水平。②应用漫画式健康宣教手册进行术后教育,将宣教内容以漫画故事形式展示,涉及场景均为临床实际场景转化而来,以消除患儿及家长的恐惧心理,漫画内容通俗易懂,家长及患儿接受度高,从而提升了术后健康教育知晓率。③调整盐袋压迫时机,优化盐袋固定方式。术后在复苏室即开始使用盐袋压迫止血,并借助一次性弹力网帽固定盐袋,以保障压迫止血效果,减少外周血管并发症的发生。结果表明,对行心导管术的患儿开展QCC活动能发现术后护理存在的护理问题及安全隐患,通过持续质量改进,优化了护理流程,提升了护理质量,保障了患儿安全。

3.3 品管圈活动能提高护理团队综合能力

本次品管圈活动,所有圈员共同参与,通过科学的方法解决临床实际问题,运用科学的工具持续质量改进。护理团队责任心、自信心、品管圈应用能力、沟通协调能力、团队凝聚力、解决问题的能力均得到了提高。

综上所述,品管圈活动能有效降低心导管术后患儿外周血管并发症发生率,提高护理团队综合能力,提升护理质量。本次研究发现使用盐袋压迫无明确的压力值,不同型号的盐袋仍不能完全满足不同压力的需求,因此探索出一种可用于儿童的可视化、可调节的止血工具仍值得未来进一步研究。