耦合ANT-SPO的全域土地综合整治绩效评价: 方法与实证

2022-12-09应苏辰金晓斌陈艳林罗秀丽洪步庭周寅康

应苏辰,金晓斌,2,3,陈艳林,罗秀丽,洪步庭,周寅康,2,3

(1. 南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;2. 自然资源部海岸带开发与保护重点实验室,江苏 南京 210023;3. 江苏省土地开发整理技术工程中心,江苏 南京 210023;4. 自然资源部国土整治中心,北京 100035)

土地整治作为一项优化土地利用结构、提高土地利用效率的政策工具[1-2],可促进实现耕地多维保护、建设用地集约利用、生态保护修复等目标[3-4]。我国土地整治的内涵和外延不断拓展,大体历经了土地整理(1986—1997年)、土地开发整理(1997—2008年)、土地整治(2008—2019年)、土地综合整治(2019年至今)阶段[5-6],土地整治由“以地为本”单要素调控转向“人、地、业、权”多要素综合整治,实现权利重组、空间重构、产业重塑[7]。全域土地综合整治作为土地综合整治的新类型,正式出现于《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》,并将全域土地综合整治定义为以乡镇为基本实施单元,整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复,优化生产、生活、生态空间格局的整治活动。2022年中央一号文件提出“依法依规有序开展全域土地综合整治试点”,体现了全域土地综合整治对解决“三农”问题的重要性。绩效评价作为政策评估的有效工具,是衡量某一对象现状、发展情况及目标实现程度的评判过程,具备推动行政管控[8]、提高成效水平[9]、完善机制建设的价值。绩效评价形式较为灵活,根据时点可划分为实施前评价、阶段评价、结果评价、管护评价等[10]。全域土地综合整治较传统土地整治在整治范围、对象、目标、手段、模式等方面有较大区别[11],传统土地整治绩效评价在评价导向、逻辑体系、技术方法等难以满足全域土地综合整治的需求,因此在全域土地综合整治试点推进且绩效评价路径尚不明晰的背景下,亟待构建全域土地综合整治绩效评价体系,明确目标对象、思路方法、应用导向等内容,对科学总结试点成效、分析整治问题、提炼整治模式、确保新时期土地整治有序开展等具有重要意义[12]。

当前学术界对土地整治绩效评价已有较为深入的研究,主要体现在以下4个方面:(1)对象研究。评价对象的选取需考虑评价目的,相关研究涉及个体评价、群体评价和区域评价[13-16],其中个体和群体评价多以小尺度范围内单个或数个土地整治项目为载体,总结特定的整治路径;区域评价多以较大范围内的数个土地整治项目为载体,衡量整治成效水平及差距。(2)目标研究。相关研究制定科学目标有序引导了绩效评价。具体包括单一或综合效益,其中单一效益多从“三生”维度切入,衡量经济、社会或生态效益[17];综合效益多衡量土地整治对区域经济发展、社会进步、生态改善的整体成效[18-19]。(3)体系研究。学界广泛探索了绩效评价的逻辑,奠定了评价基础。相关研究从决策管理[20]、资源利用[21]、公众满意度[22]、时序流程[23]等视角构建了评价体系。(4)方法研究。评价方法为土地整治绩效评价提供了有力的工具。现有研究多涉及层次分析法[24]、模糊综合评价法[25]、网络分析法[26]、格序决策理论[27]、DEA-Gini准则法[28]等。全域土地综合整治研究尚不成熟,多以理论解析为主,囊括内涵认知[29-30]、协同机制[31-32]、作用路径[33-34]、规划实践[35-36]等方面,部分研究涉及绩效评价,在调查评价[37]、成效评价[38]、新型数据与方法应用[39]等方面取得了一定认识。目前研究多关注传统土地整治,全域土地综合整治因为提出时间较短,相关研究成果较为有限,针对其理论内涵、评价思路、评价方法等命题解答还有待深入。因此,本文拟借助行动者网络理论实现对全域土地综合整治的全要素、全流程解析,结合“结构—过程—结果”理论构建绩效评价的内涵与逻辑体系,并以苏州市相城区黄桥街道全域土地综合整治试点为例开展实证研究,以期为全域土地综合整治的评价、优化和管控提供经验借鉴。

1 理论解析

1.1 基于ANT的全域土地综合整治理论解析

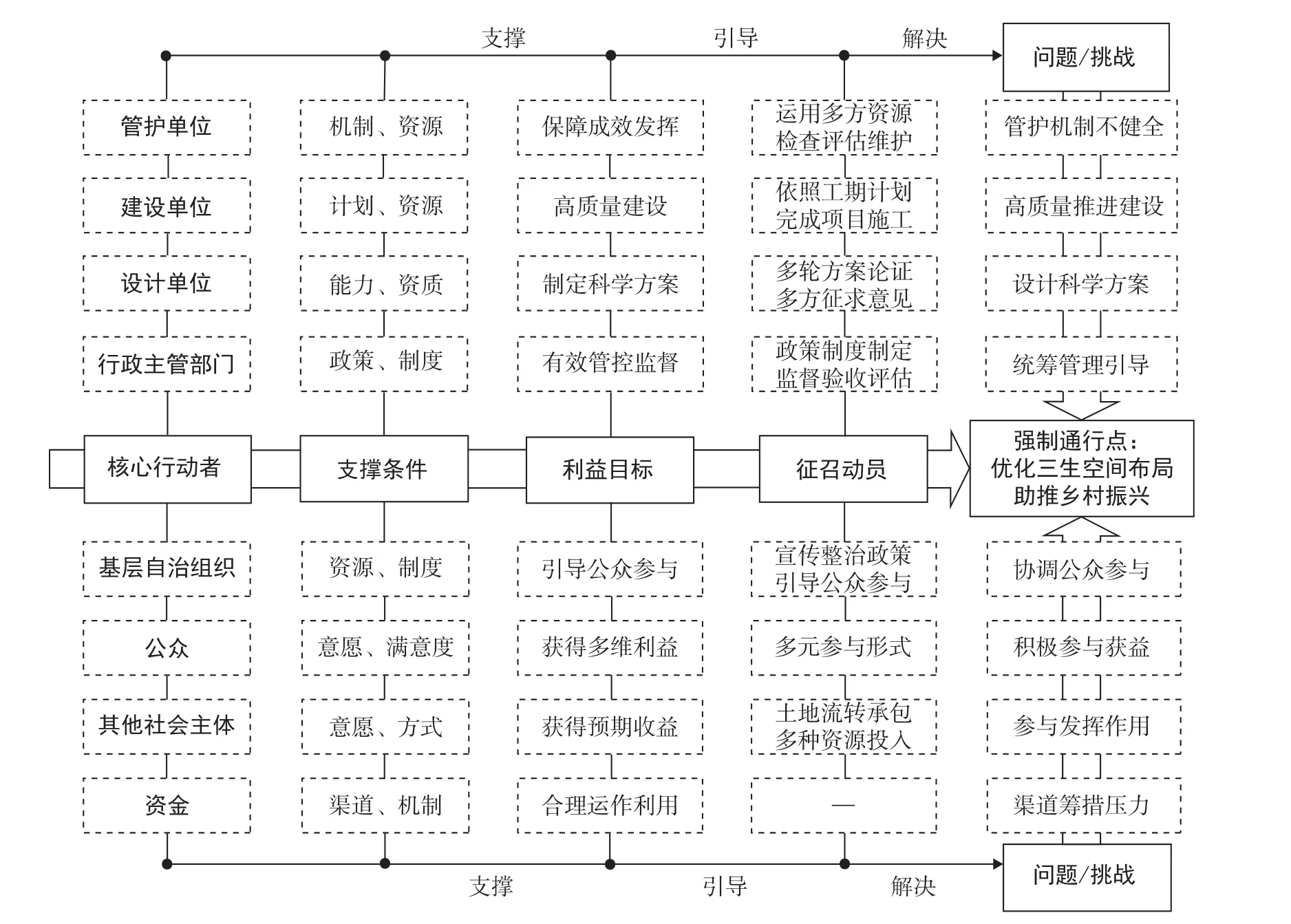

行动者网络理论(Actor Network Theory, ANT)是结构化异质性主体相互作用的经典理论,通过问题呈现、利益赋予、征召和动员的转译过程,构建稳定的行动者网络[40]。全域土地综合整治较传统土地整治要素多样,目标综合,注重多元主体参与和手段综合运用,整治流程较复杂,涉及政策制定、规划设计、建设实施和管控维护。行动者网络理论具有兼顾多元主体、多种目标、多类行动的优点,符合全域土地综合整治全要素、全流程的特点,较传统质性解析可全面刻画整治活动、明确评价内容,因此本文将全域土地综合整治视为行动者网络构建过程(图1)。

图1 基于ANT的全域土地综合整治理论解析Fig.1 Theoretical analysis of comprehensive land consolidation based on ANT

(1)行动者及其问题呈现。在全域土地综合整治中,人类行动者包括行政主管部门、设计单位、建设单位、管护单位、基层自治组织、公众、其他社会主体等;非人类行动者包括资金、土地、物质/非物质遗产等。问题呈现体现在以下方面:行政主管部门中,中央管理部门面临试点备案管理、政策引导等难点,地方管理部门面临试点统筹管理、验收评估、模式提炼等难点;设计单位面临科学设计方案的挑战;建设单位面临高质量建设的挑战;管护单位面临管护机制不健全的问题;基层组织面临落实政策、协调公众参与等难点;公众与其他社会主体均面临积极参与并获益的挑战;资金面临渠道单一、筹措缺口等挑战;农用地、建设用地、生态用地、历史文化用地分别面临耕地保护、集约利用、质量优化、文脉传承的问题。转译前应将所有行动者集聚到强制通行点,解决问题以实现利益赋予[41]。核心行动者宜确定为地方管理部门,它对上承接政策理念并落实,对下把握导向,管理并监督整治活动;强制通行点宜确定为优化三生空间布局,助推乡村振兴。

(2)利益赋予与征召动员。各主体的支撑条件及利益目标体现在以下方面:行政管理部门应具备健全的领导班子和制度以实现有效管控;设计单位应具备能力和资质以制定科学整治方案;建设单位应具备合理工期计划及资源以高质量完成建设;管护单位应具备健全的管护机制和资源以保障成效发挥;基层自治组织应具备健全的管理制度、群众和资源基础以引导公众参与;公众应具备参与意愿及满意度以获得多维利益;其他社会主体应具备参与意愿及方式以获得预期收益;资金应具备多元渠道和运作机制以合理运用;本文暂不考虑多类土地要素的整治适宜状态,土地应实现耕地保护、集约利用、生态修复及文化传承。地方管理部门作为核心行动者,开展了政策制定、方案论证、建设监督、验收评估等征召活动,其他主体的行动体现在以下方面:设计单位经历多轮论证得出整治方案;建设单位依照计划完成项目施工;管护单位运用多类资源评估与维护各类子项目;基层自治组织宣传政策,引导公众参与;公众提出意见并监督,或直接参与经济生产、环境保护、文化传承;其他社会主体通过流转承包、资本投入等形式参与整治。

1.2 基于SPO的全域土地综合整治绩效评价解析

SPO(Structure-Process-Outcome, SPO)理论,即“结构—过程—结果”三维质量理论[42]。结构、过程与结果分别强调对于支撑条件、交互体验及最终成效的评价,具备对象涵盖、时序覆盖均完整的优点。全域土地综合整治要素较多、时序较长,其绩效评价须依托一种横向与纵向覆盖均全面的体系,而SPO理论满足要求,可实现对评价逻辑的有效划分和评价结果的综合考量,突破传统绩效评价较强的工程技术属性,以及仅关注最终成效的局限性。

全域土地综合整治绩效评价可定义为对全域土地综合整治支撑条件、实施过程及多维效益的综合衡量。在全域土地综合整治的语境下:(1)结构(S)指各类整治主体均应具备良好的条件,以支撑整治活动的正常开展。(2)过程(P)指各类整治主体为达成整治目标开展的相应实践活动。(3)结果(O)指全域土地综合整治后发挥的综合效益。

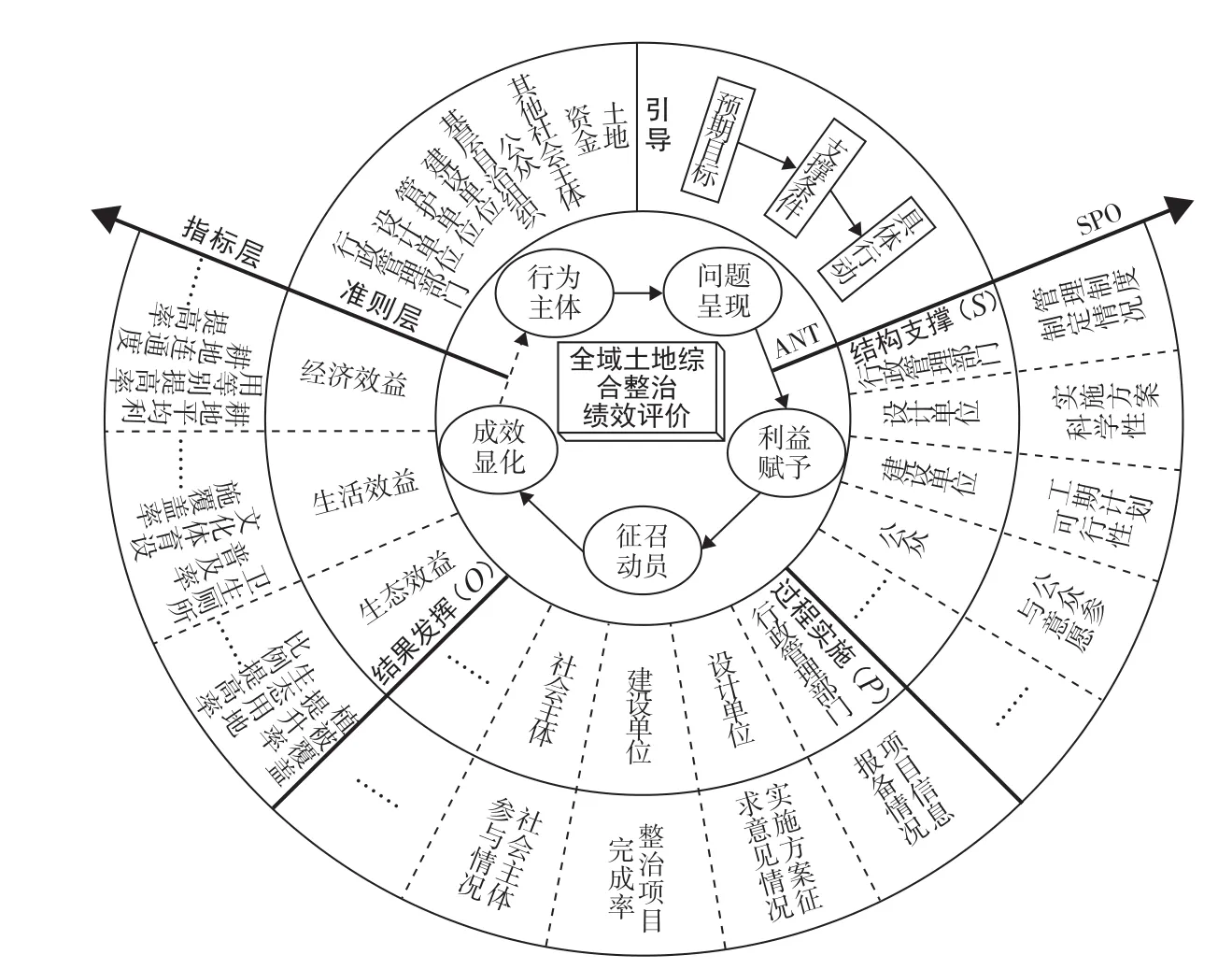

1.3 ANT与SPO理论的耦合关系解析

结合ANT的全域土地综合整治解析成果,依据SPO提供的框架支撑,提出全域土地综合整治绩效评价的逻辑体系(图2)。ANT对全域土地综合整治的解析,确定了人类与非人类行动者,为评价要素的穷举提供了条件;通过问题呈现,明确各个行动者面临的问题与挑战,引导了“解决问题将实现的目标”、“解决问题应具备的条件”及“解决问题应采取的行动”三大核心要点;利益赋予描述了各个行动者实现的预期目标及应具备的条件,对应了SPO的结构(S)部分;征召动员描述了各个行动者为达成目标而采取的行动,对应了SPO的过程(P)部分;征召动员的结束标志着整治完成,整治成效也将在近、中及远期显现,对应了SPO的结果(O)部分,结合已有研究本文将从经济、生态和社会效益三个维度考虑整治成效[21,24,43]。

图2 ANT与SPO理论耦合关系示意图Fig.2 Diagram of coupling relationship between ANT and SPO

2 实证研究

2.1 案例区概况

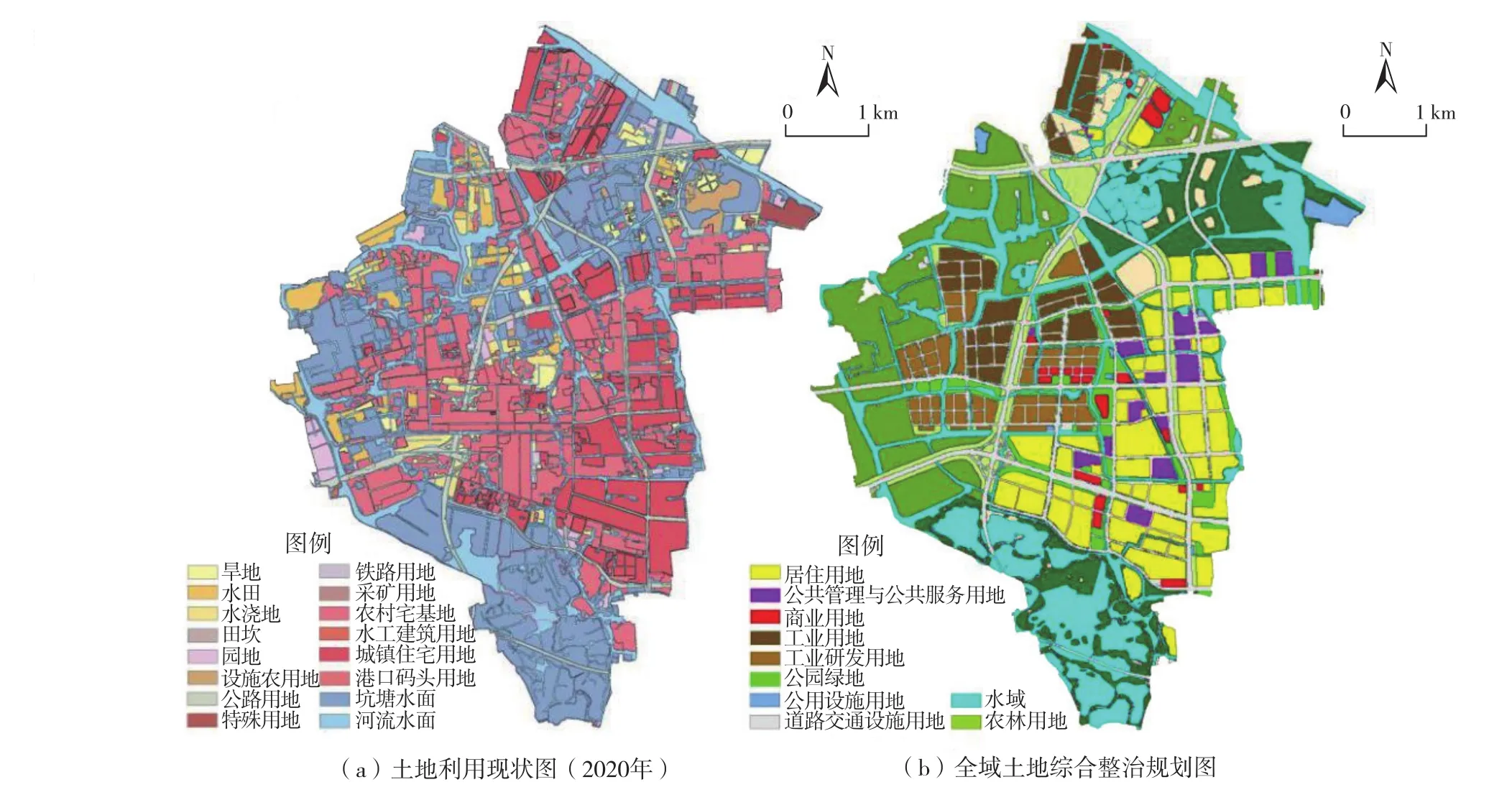

苏州市相城区黄桥街道全域土地综合整治项目是江苏省申报的国家级试点,也是全国第一个正式报部批备案的全域土地综合整治试点。整治范围为黄桥街道全域,总面积为2 308.26 hm2,其中农用地779.61 hm2、建设用地1 162.37 hm2、未利用地366.28 hm2(图3)。试点地处太湖流域冲积平原,境内水网密布、气候湿润,农业及渔业历史悠久。在工业化、城镇化背景下,案例区第二产业比重扩大,以电子、金属制品行业为主,现有1 400余家民营企业。黄桥街道地处长江三角洲核心地带,区位优势显著,经济基础良好,拥有较大的发展机遇,但当下区内各类用地矛盾突出,伴随着耕地细碎化、建筑用地散乱紧缺、生态环境质量较差、农耕文化保护欠缺等问题,传统土地整治难以统筹解决上述困境,亟待以全域土地综合整治为抓手,整合并重新配置区内各类资源,实现生产、生活、生态效益的综合提升。

图3 案例区土地利用现状及规划图Fig.3 Land use status map and planning map of the study area

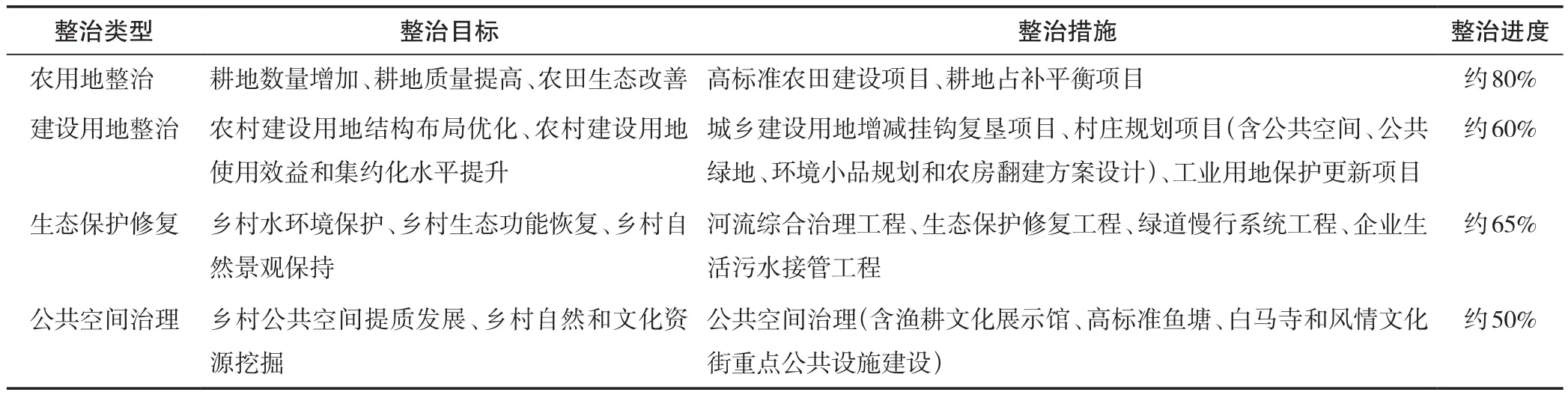

项目整治内容包括农用地整治、建设用地整治、生态保护修复和公共空间治理(表1),预算总投资80.39亿元,项目实施期为2020年10月—2023年9月。依据实施难度和工程衔接,项目分两期实施。项目总体进展顺利,已于2022年6月完成一期验收工作,在整治内容、实施进度、阶段成效等方面已具备评价基础。

表1 案例区试点具体整治内容Tab.1 The contents of comprehensive land consolidation in the study area

2.2 评价体系构建与数据处理

依据理论解析成果,以SPO为逻辑依据、ANT为内容支撑,综合考虑试点情况及数据可得性,构建绩效评价指标体系。其中,结构(S)和过程(P)维度分别基于主要行动主体为构建稳定网络应具备的支撑条件及应开展的征召动员活动,选取表征指标;结果(O)维度中,经济效益以农用地和建设用地的利用情况综合衡量,故从农用地利用和建设用地利用两方面进行评价;生态效益中质量影响生态价值的正常发挥,结构合理程度影响生态价值的均衡发挥,故从生态空间质量和生态空间结构两方面进行评价;社会效益中应保证基础设施覆盖,并积极传承乡土文化,故从基础设施建设和历史文化传承两方面进行评价。绩效评价体系指标说明及计算方法详见表2。

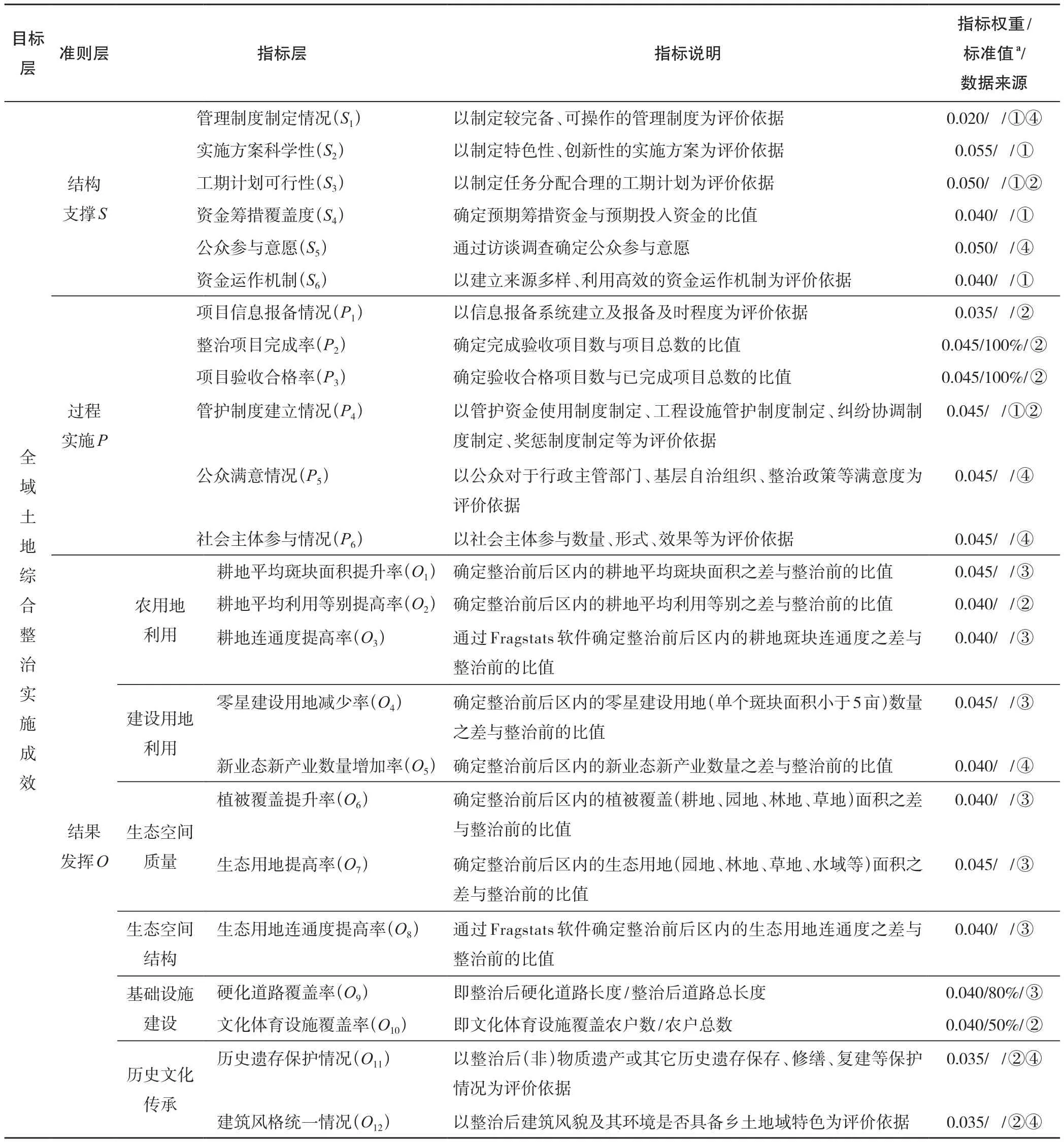

表2 全域土地综合整治绩效评价指标体系Tab.2 Performance evaluation index system of comprehensive land consolidation

课题组于2021年7月和2022年7月前往案例区进行调研,实地走访了项目区并对地方主管部门、基层自治组织、村民等行动主体开展了座谈与访谈。所收集的资料、数据见表2。

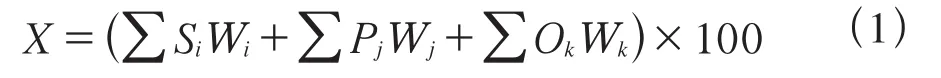

本文以试点一期验收时间为评价节点。指标权重运用特尔菲法确定,总和为1。指标赋值标准分为以下两类[44]:(1)对于易于量化且标准值确定的指标,经过标准化处理后得出指标得分;(2)对于易于量化但标准值不确定和难以定量处理的指标,通过调研访谈获取相关数值与资料,由评价专家结合现状与趋势进行指标0 ~ 1的5等分赋值。评价结果由各项指标加权计算得出式(1),结果以百分制呈现并保留2位小数:

式(1)中:X表示全域土地综合整治绩效评价结果;Si与Wi分别代表结构支撑维度第i个指标的得分与权重;Pj与Wj代表过程实施维度第j个指标的得分与权重;Ok与Wk分别代表结果发挥维度第k个指标的得分与权重。X≤60可认定为较差等级,60<X≤80可认定为良好等级,80<X≤100可认定为较优等级。

2.3 结果分析

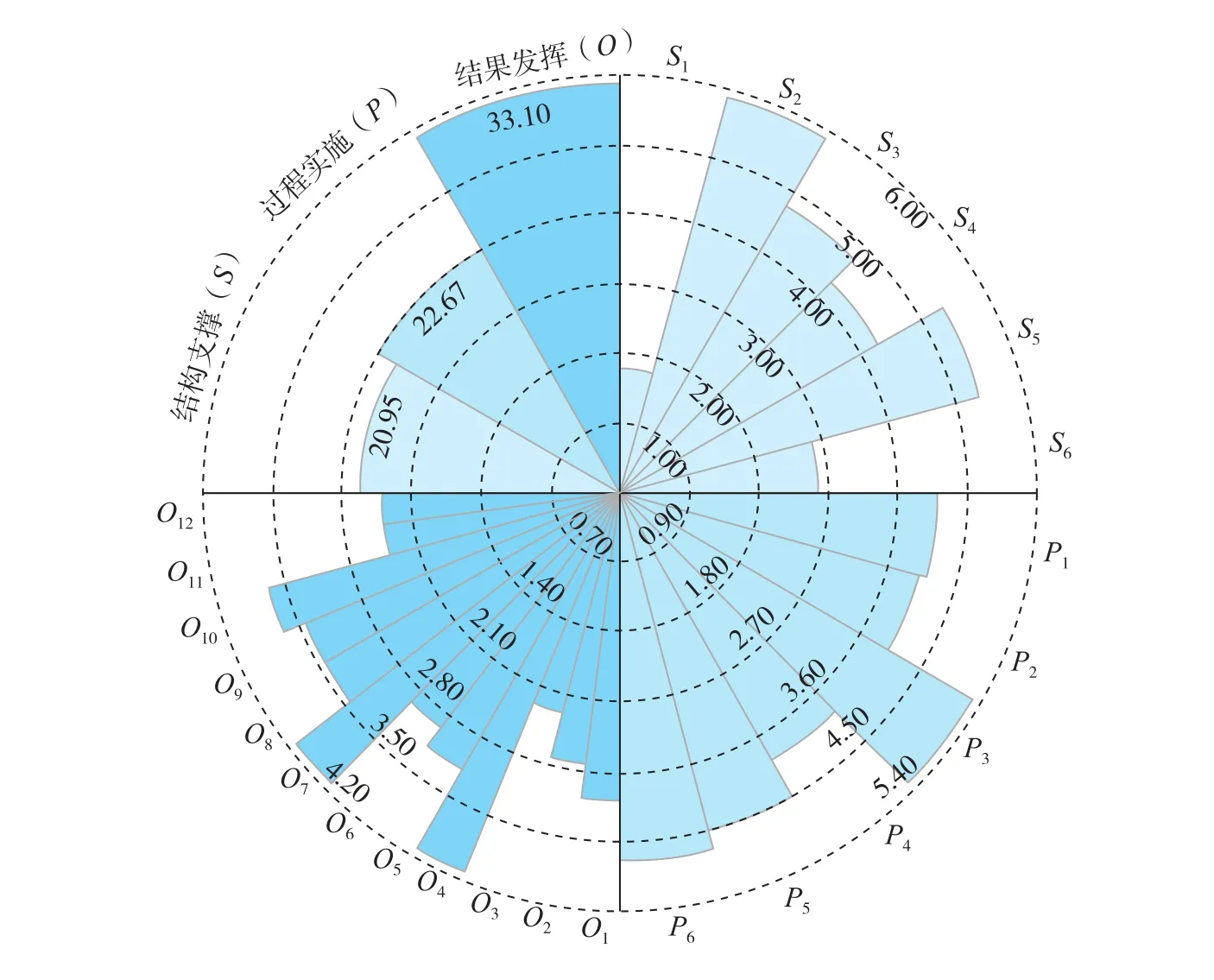

依据上述体系构建、指标赋值、权重赋值、求和计算等数据处理过程,得到案例地绩效评价结果(图4),并结合整治现状及预期成果进行分析:

图4 案例区全域土地综合整治绩效评价结果Fig.4 Performance evaluation results of comprehensive land consolidation in the study area

(1)结构支撑维度,该维度总分为20.95,指标得分平均值为3.49,S2、S3、S4及S5得分较高,分别为4.95、4.00、3.60和4.50,其中S2表明了设计单位综合考虑案例区产业、生态及生活现状,重点针对耕地碎片化、空间布局无序化、生态环境脆弱、历史文化保护等问题,制定了完整、科学和适宜的实施方案;S3表明了试点遵循“先垦后用”的原则,针对各类整治内容制定了时间安排合理、涵盖建设、验收及管护环节的工程计划;S4表明了试点通过土地出让、财政投入、国开行融资及其他渠道进行资金筹措,估算筹资81.53亿元,可覆盖规模为80.39亿元的预算总投资;S5表明了公众对于整治政策了解程度较高,基本持支持态度,并愿意以出资、参与建设、参与管理维护等形式参与其中。S1及S6得分较低,均未达得分平均值,表明现有整治开展多依托传统工程管控逻辑,尚未形成覆盖全面、机制灵活、主体多元的领导管理体系和资金运作体系,保障效果较为薄弱。

(2)过程实施维度,该维度总分为22.67,指标得分平均值为3.78,P3、P5、P6得分较高,均超过了3.50,其中P3表明了项目验收合格率处于优秀水平,一期验收报告显示已实施的子项目均通过验收;P5表明了公众对于已建成项目(如耕地平整、活动中心、文化广场、安置小区、绿道等)的多维效益有着初步感知,整体较为满意;P6表明了社会主体参与情况较好,包括土地承包经营、风情文化街建设、绿道系统建设等形式,社会资本预计投入4亿元,且一期验收报告显示多家企业已完成进驻,包括春菊电器、华源电气、东纳电子等,未来还将有10余家企业进驻。P2和P4得分偏低,未达到得分平均值,其中P2表明了试点整体进度处于中等水平,剩余工期较为紧张,需加快推进各类子项目高质量建设;P4表明了各类子项目管护制度制定与实施有待进一步探索。

(3)结果发挥维度,该维度总分为33.10,指标得分平均值为2.76,O4、O7、O8、O9和O10得分较高,均超过了3.00,其中O4表明了试点通过建设用地整治,减少了约146.667 hm2工业用地,整体容积率从1.0提高至2.5,有效提高集约利用水平;O7与O8表明了“三纵三横”生态廊道畅通工程的实施,新增了其他园地20.64 hm2、河流水面7.83 hm2、其他草地32.64 hm2,提高了生态用地占比,且结合已实施的新一河生态修复工程,提高河流、林带等生态廊道的连通度;O9表明了绿道慢性系统工程的实施,新增了12.8 km绿道,有效提高了硬化道路覆盖率;O10表明已实施的生田村公共空间治理项目通过公共建筑布局、公共空间设计、环境小品规划,有效提高文体等多类公共设施的服务水平。O3、O11和O12得分较低,其中O3表明了试点目前的耕地连通度仍有待提升;O11与O12表明了尽管渔耕文化展示馆、白马寺改扩建工程、黄桥风情文化街等建设有助于部分历史文化遗存的保留,但整体的建筑风貌过于城市化,缺乏对于原有乡土风貌的统一保护。

综合来看,试点绩效评价总分为76.72,可判定为良好等级。从评价维度入手,结构支撑、过程实施和结果发挥维度的得分占比分别为27.30%、29.55%和43.14%,表明结构支撑维度和过程实施维度的支撑作用较结果发挥维度偏低,有待进一步提升。从评价指标入手,指标平均得分为3.19,结构支撑、过程实施和结果发挥维度超过平均水准的指标占比分别为66.67%、100.00%和25.00%,表明结果发挥维度的指标贡献程度偏低,单项指标的潜力有待在后续建设和管护环节进一步挖掘。基于绩效评价结果,可以明确试点的优势集中在方案设计、实施建设、公众基础、社会主体参与、建设用地利用、生态保护修复、基础设施建设等方面,劣势集中在领导管控、资金运作、后期管护等具体制度的建立,以及乡村历史文化传承等方面。

3 结论与讨论

3.1 结论

(1)全域土地综合整治本质上为构建行动者网络的过程,行政主管部门、设计单位、建设单位、资金、土地、物质/非物质遗产等行为主体,通过问题呈现、利益赋予、征召动员的环节完成转译,构建了满足各方利益诉求的行动者网络。

(2)以SPO为评价框架,以ANT为评价内容支撑,耦合ANT与SPO理论解析结果,构建全域土地综合整治绩效评价体系,其中结构和过程部分依托问题呈现、利益赋予及征召动员的解析结果选取对应指标,结果部分从经济、生态和社会效益维度考虑表征指标。

(3)案例区全域土地综合整治绩效水平为良好,但结构支撑、过程实施维度的支撑作用偏低,结果发挥维度的潜力有待进一步挖掘。结果反映了试点在方案设计、实施建设、主体参与、阶段性整治效益等方面的优势,以及制度建设、风貌维持等方面的问题,可为试点的反馈优化和管控维护提供方向性指引。

3.2 讨论

受整治现状和数据获取等客观限制,本文也存在一定的不足。受实践过程影响,本文选取阶段性验收时点作为评价基期,以试点阶段实施情况为评价状态,开展评价工作以验证体系的可行性及可操作性,评价结果可能与项目综合成效存在一定偏差。同时,对单一个案的分析,也难以体现相关评价体系对不同区域、不同类型试点的适用性和有效性。这些问题有待结合全域土地综合整治试点实践的推进而不断深入。

从实证研究的意义入手,案例区绩效评价结果所反映的优势与问题也可供其他试点参考。试点应结合地方实际明确整治抓手,包括产业、生态、文化等,以确保整治效益的可持续性;应加强管理、监督、资金、管护等多维政策制度的建立,规范有序开展试点工作;应避免大拆大建,尽量尊重乡村原有的空间肌理,保护乡土风貌,实现文化传承;应深化生态保护修复的内涵,以全域为对象统筹布局生态保护修复工程,而非单一河流、绿地等局地修复。从未来研究的重点出发,亟待从理论、方法与应用层面深入探讨,实现对全域土地综合整治绩效评价的对应支撑。理论层面,应进一步丰富全域土地综合整治绩效评价的内涵,包括但不限于特征、功能、逻辑等方面的理论研究,以满足不同地区、不同目标导向下的绩效评价体系构建;方法层面,随着信息化、现代化的不断进步,土地整治绩效评价技术方法的创新也将是研究重点,以大数据应用为例,可基于传统评价数据源(如土地调查数据、统计数据、问卷调查数据等),融合新型数据源(如手机信令数据、遥感数据、兴趣点数据等),以细致反映整治绩效水平,提升整治效益的感知与利用程度;应用层面,土地整治模式作为系统论视角下土地整治相关要素的有机组合,具备复杂性、多样性和可复制性,应进一步明确绩效评价对于深化提炼土地整治典型模式的价值,包括梳理整治要素、明确整治驱动力、发现整治问题、总结整治优势、明确作用机制等,为土地整治行业的推广实践提供有力支撑[45]。