国土空间规划与土地要素市场化改革:引入“治理均衡器”和“电路图”的具象化协同机制设计

2022-12-09严金明张东昇夏方舟

严金明,张东昇,夏方舟

(1.中国人民大学公共管理学院,北京 100872;2.北京市城市规划设计研究院,北京 100045)

1 引言

“全面提高资源利用效率”已经上升为国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的国家战略要求。面对复杂多变的国际形势影响、新冠肺炎疫情冲击和经济新常态转型变化,我国致力于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在构建新发展格局过程中,迫切需要充分发挥国土空间规划的引导作用、有效激活土地要素市场化的配置机制,从而全面提高土地资源利用效率。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确了国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。目前,我国新时期的国土空间规划“五级三类”体系已经初步成型[1],但仍然存在规划立法亟待出台、规划理论相对薄弱、规划体系衔接有待深入等问题[2-4],国土空间规划改革仍在持续推进当中,迫切需要发挥好国土空间规划的基础和统筹作用,为实施自然资源的全要素全过程改革提供依据。与此同时,土地要素市场化改革作为推进国内大循环的新动能得到了中共和国家的高度重视。2020年《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、2021年《要素市场化配置综合改革试点总体方案》、2022年《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》都将“推进土地要素市场化改革”“健全城乡统一的土地市场”置于首要位置,充分彰显了土地要素市场化改革对于推动高质量发展、现代化建设和供给侧结构性改革的重要性和紧迫性。

规划与市场都是土地资源配置的重要手段。事实上,作为国家空间治理中的“一体两面”,国土空间规划和土地要素市场化改革互为前提、紧密关联、相互作用,确定的规划是未来不确定市场的反映,而未来不确定的市场又是现时确定规划作用的结果[5-8]。对土地要素市场的不确定性预测是国土空间规划的前提,而确定的国土空间规划则会影响土地要素市场的供给、需求和价格,两者运行过程中更是相互交织、互为补充。因此,深化国土空间规划和土地要素市场化改革需要注重研究两者之间的互动机理,尽可能地统筹协调推进[9]。然而,长期以来,我国规划与市场之间仍然存在诸多矛盾,不均衡、不协调问题仍然较为凸显,两者往往处于相对割裂的状态:受到计划经济思维束缚,有时政府倾向于以指令性规划机制刚性地配置土地资源,容易导致土地价格扭曲、要素配置低效等问题,未能充分体现市场机制的基础性和决定性作用;有时政府存在着过度重视市场机制的问题,往往无条件迁就招商引资用地需求,导致规划权威性相对不足,规划沦为“纸上画画,墙上挂挂”[10]。

同时,既有研究对规划与市场的土地要素配置地位问题也一直存在争论。一部分学者主张以市场为主导进行土地要素配置[11],认为现有规划体系和用途管制制度阻碍了土地要素自由流动[12],规划在某种程度上变成了地方政府排挤其他市场主体、谋求私利的工具,因此应当突破现有的规划管理体制[13-14]。另一部分学者对市场化改革持更加审慎的态度,认为保障私利必须以用途管制为前提,就我国发展阶段而言尚不能支持实现完全的土地要素市场化[15]。还有学者认为,规划与市场必须是同步推进的,应当在土地要素市场化改革过程中充分发挥国土空间规划的要素配置作用[16-18],通过调整优化规划制度工具助推土地要素市场化改革[19-22]。然而,现有研究尽管在国土空间规划与土地要素市场化改革的关系方面有所讨论[23-24],但多停留在抽象层面以及供地机制等微观层面,罕有研究系统深入探讨二者的互动机理,相对缺乏解决非均衡风险、促进两者治理均衡的协调机制研究。因此,本文尝试引入“治理均衡器”和“电路图”分析框架,剖析国土空间规划与土地要素市场化改革的相互影响机理,探讨当前规划与市场偏离均衡的风险及其产生机制,利用电路结构思路将“治理均衡器”的概念进一步具象化[20],从而针对性地开展治理机制设计,以期为推进国土空间规划与土地要素市场化改革的协调发展、全面提高土地资源配置效率提供理论支撑与政策建议。

2 国土空间规划与土地要素市场化改革的互动机理分析

2.1 规划与市场互动机理分析框架:引入“治理均衡器”和“电路图”的具象分析

哈利·德波尔等人引入“治理均衡器”(Governance Equalizer)的分析框架来阐释国家规制、外部调控、管理自治、学术自治和竞争5种治理机制之间此消彼长的动态关系[25-26]。类似地,治理均衡器这一理念同样可以引入国土空间规划与土地要素市场之间的关系中来。规划与市场往往被视为不断争夺要素配置权利的两种相对机制,政府通过调整规划与市场之间的要素配置主导地位从而不断提升要素配置效率。我国改革开放以来的国土空间治理逻辑整体上体现出从规划机制向市场机制的逻辑,实现了从计划供应到有偿出让、从协议出让到以“招拍挂”为主的出让模式、从国有土地市场到城乡统一市场、从一级市场到二级市场的转变,土地要素市场化水平不断提升,但在各个发展阶段中,规划机制与市场机制在土地要素配置工作中往往呈现出此消彼长的动态关系。

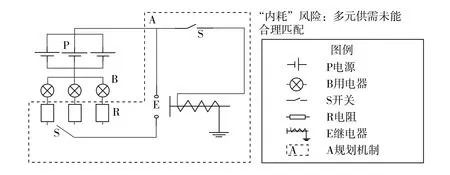

然而,尽管“治理均衡器”能够阐释同一治理目标之下多种机制此消彼长动态关系,但是就土地要素配置中的规划与市场关系而言仍然过于抽象,因此本文引入“电路图”的设计理念,以进一步具象化“治理均衡器”的实现。如图1所示,利用电路图可以清晰地体现系统整体以及各个组件的工作原理和运行状态,从而类比呈现出土地要素配置中规划与市场机制的关系。首先,电路图所体现的电源、用电器、开关等若干组件组合协调实现电路“通路”的关系结构,恰与我国土地要素配置过程中规划与市场两类机制协同配合的模式相契合。其次,电路图的基础逻辑是由电源产生的电力被传输和分配到用电器的过程,与规划和市场机制匹配土地需求与供给的过程有相似性,可以表征供需匹配的实现过程。此外,多样的电气元件和灵活丰富的导线接法可以模拟规划与市场机制在要素配置中的复杂功能和相互关系,“短路”“断路”等电路问题可以用来类比规划与市场机制的非均衡风险,相应的解决机制也能充分具象化“治理均衡器”的落地设计。因此,本文借鉴物理学电路原理,用电路结构来模拟规划机制和市场机制的土地要素配置行为,用电路结构的“断路”、“短路”和“内耗”等问题来阐释规划与市场机制在土地要素配置问题上的非均衡风险,并通过电路结构的解决方法来探索“治理均衡器”的具体元器件设计。

图1 规划与市场要素配置机制的电路图分析框架Fig.1 The framework for circuit diagram analysis of planning and allocation mechanism of market factor

如图1所示,只有市场作为要素配置机制时,要素配置过程由市场中的供需关系决定,供给方(电源P)与需求方(用电器B)的关系决定了市场中资源的价格(电信号I)。引入规划机制后,规划机制在市场机制的主电路之外构造了一个具有控制开关和继电器的新电路(虚线框A)。控制开关可以控制电路闭合与断开,恰如规划机制对土地资源配置的允许与禁止;继电器是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,与规划机制在土地资源配置中的引导、控制、保护等功能极为类似。新电路的决策机制与市场机制有所区别,当市场供需产生的信号符合规划审批条件时,规划调控电路开关S1闭合,继电器推动主电路形成闭合,意味着规划审批调控机制在要素配置过程中生效。在主电路中,规划机制的引入会增加要素配置成本,导致配置效率在一定程度上降低,类似于增加了一个电阻R。此外,由于规划往往存在客观局限性和时效滞后性,在要素配置过程中可能存在绕过规划、规划调控机制失效的现象,在图1中即体现为开关S2处于闭合状态,此时市场机制将独立完成要素配置。

2.2 规划与市场的互动影响机制:基于“电路图”的具象分析

基于构建的电路图框架可以发现,规划机制调控作用对市场机制中的土地供给、土地需求以及土地价值均会产生影响。一方面,规划影响土地供给,恰如电路图2(a)中,只有电源提供的供给方案满足开关S1或S2的闭合条件时,也即是符合规划的前提下电路才能通路。《土地管理法》明确规定各类土地开发利用行为都必须以国土空间规划为基本依据,国土空间规划对土地资源的数量、空间和时序安排决定了市场中土地供给结构。首先,通过土地利用指标控制,规划决定了土地市场可以配置的土地资源总量与各类用地的数量结构;其次,通过空间布局设计,规划安排了土地资源供给的空间结构;最后,通过土地利用年度计划、新增建设用地指标控制,规划规定了地方政府每年可以开发利用的土地资源增量规模,从而确定了土地供给时间结构。另一方面,规划会创造和影响市场中的土地需求,类似于规划机制对市场行为的规制引导,电路图中开关S1或S2闭合条件、继电器E接入状况、串联电阻R的做功情况,均会直接或间接地影响着用电器B。这意味着,首先,规划的目标战略和空间布局是引导地区生产、生活活动的龙头抓手,决定了区域的政治、经济、社会和生态功能,由此产生各类商品和服务的需求,引致产生对承载这些功能、商品和服务的各类土地需求;其次,对于具有空间连续性的土地资源而言,每一块土地的利用都会受到周边土地利用的影响,因此,规划对区域土地利用结构的安排会对土地的市场需求产生一定的外部性[20]。此外,规划还可以直接影响土地市场价格,新电阻R的接入改变了电路的整体阻值,会对电路中的电信号强弱产生影响,类似于对市场供需条件的改变。实际上,规划对区域土地资源的区位分布、使用类型、开发强度等方面的安排能够在很大程度上影响土地价格;同时,规划对土地市场的刚性价格管控、弹性引导调控以及规划自身调整都会导致土地价格变动[27]。

图2 基于“电路图”的规划与市场要素配置机制互动影响机理Fig.2 Interaction mechanism between planning and allocation mechanism of market factor based on circuit diagram

基于市场对规划的影响角度,对市场不确定性的预测构成了规划基础前提,正如图2(b)中新电路A的接入,并不能否认以电源P、用电器B以及两者之间供需关系构成的配置机制的基础地位。正是由于土地资源存在市场供需关系,再加上土地资源本身具备的有限性、稀缺性、竞争性和不可再生性,完全放任市场交易无法实现整体福利的最优化,人类才试图通过规划来解决市场失灵、规范市场秩序和完善市场机制。同时,对土地要素市场的不确定性预测构成了国土空间规划的前提,当市场发生变化,出现新型权利需求、作用关系和利用模式时,规划必须进行相应地调整以适应市场的需要[28]。另一方面,从规划的能力限制来看,市场对规划具有支撑完善作用,尽管新电路A提供了一种优化方式,但也增加了决策难度,不合理的开关闭合条件、电阻阻值等规则的设定反而会导致电路无效率,也难以适应用电器需求的动态变化。相比政府直接干预市场导致的效率降低,土地要素的供给和需求方会依据市场规则进行交易,从而实现更有效率的帕累托改进。同时,由于政府和规划编制者精力有限,国土空间规划往往难以事无巨细地指导全域空间内所有自然资源的具体利用,难以全面满足全体人民多层次、多类型的动态资源配置需求[29]。因此,在计划经济向市场经济转变后的今天,投资主体的多元性和规划预测的不确定性决定了规划应该尊重市场、反映市场,遵循价值规律和市场供求关系的变化,体现市场经济下土地开发利用理念,依据各种经济政策进行引导和调控。为此,需要改变规划思想,变静态规划为动态规划,变刚性规划为刚性弹性相结合的规划。政府通过统筹规划和市场的边界,边界内的归规划、边界外的归市场,从而充分发挥两者各自的优势,实现对全域土地资源的最优化配置。

2.3 治理均衡器的具象化:基于“电路图”的“治理均衡器”具象设计

在国土空间及其自然要素配置过程中,规划机制与市场机制之间存在此消彼长的关系以及多种非均衡风险,因而可针对性地选择合适的治理均衡器元件来探索均衡协同机制。利用电路结构思路,可以将“治理均衡器”具象化为滑动变阻器SR、选择开关S、二极管D等电气元件来协调这种动态关系下的非均衡风险(图3):滑动变阻器SR可以通过改变自身电阻控制电路,为规划要素配置过程提供弹性机制和弹性调整空间;二极管D可以通过单向导电性能确保电路中电流方向,以此引导市场要素配置机制中的信号传输方向,提升要素配置效率;选择开关S可以调整电路结构,为规划机制是否调控市场提供二元选择,从而优化要素配置机制、提高满足不同配置需求的能力;继电器E可以根据电流信号灵活调整电路结构,实现基于现实问题和未来预期,灵活调整规划对市场调控强弱程度的支持,从而提升要素配置机制的动态性和灵活性。

图3 电路结构中可选的治理均衡器元件及作用机制Fig.3 Optional governance equalizer components in the circuit structure and functioning mechanism

3 国土空间规划与土地要素市场化改革的非均衡风险分析

3.1 规划缺位或刚性过强,要素配置“断路”

在土地要素配置过程中,必须严格按规划和用途管制条件利用土地,即需要满足规划对土地资源定性、定用、定量、定位、定序的“五定方案”。在电路图的表现上,市场和规划机制如同土地要素配置的两条电路:首先,发挥要素配置基础性作用的市场机制作为基础电路,通过识别土地需求形成市场信号并将其传导给土地供给,从而实现土地需求与供给的匹配;其次,规划机制作为第二条电路发挥继电器开关的作用,当土地资源的需求不满足规划“五定方案”的刚性约束时,继电器E不再工作,主电路中的土地要素配置“断路”,当市场需求符合规划“五定方案”时,继电器开关S闭合,基础电路通路从而完成土地要素的完整配置(图4)。

图4 要素配置“断路”风险示意电路图Fig.4 Schematic diagram of risk of “open circuit” in factor allocation

尽管严格的规划和用途管制很好地保障了规划意志的落实,能够有效地避免土地市场自由放任导致的诸多问题,然而刚性过强的规划管制约束也限制了市场要素配置的灵活性,可能导致土地要素配置的效率偏低。反映到电路结构中,规划的刚性体现为规划调控电路只存在“接通”与“断开”两种模式,缺乏中间态和灵活调整机制。由于规划的超前性和现实环境的复杂性,刚性过强的规划管制不但无法规范和指导市场要素配置,反而会阻碍正常的要素配置。同时,过于刚性的规划管制会增加规划调整的成本,也会提高规划编制中的博弈成本、土地供给控制的监管成本和土地利用流程延长的时间成本等,迫使地方政府和企业采取非最优的策略[30-31]。

3.2 市场出现失灵,要素配置“短路”

由于土地资源的有限性、固定性、不可替代性以及不可或缺性,完全由市场进行土地要素配置往往导致市场失灵,出现公共物品提供不足、负向外部性、信息壁垒等诸多问题。在电路图的分析框架中,市场失灵可以用“短路”来类比,当市场机制绕过规划管控直接进行要素配置时,部分供给会接收不到市场需求传导的信号,从而无法实现土地需求与供给的匹配(图5)。在正常情况下,土地市场中的土地需求与供给会达到均衡状态,前者发挥电源P的动力作用,后者则相当于若干个并联的用电器B,根据市场机制满足对应的土地需求。然而,由于外部性、公共物品和不完全信息等原因,土地需求产生的市场信号可能会绕过供求规律和规划管控等规则强行联结供给,相当于在电源和用电器支路之间直接接入了无电阻的支路W1,或是各个用电器指路之间接入了联通的支路W2,导致供给被“短路”,出现同一供给被无限需求共同使用的“公地悲剧”、或是单一需求强占供给挤出其他需求等诸多供需错配问题。

图5 要素配置“短路”风险示意电路图Fig.5 Schematic diagram of risk of “short circuit” in factor allocation

土地市场失灵的出现原因,首先在于土地利用的时空连续性决定了土地要素配置的外部性[20],在缺少规划调控的情况下,市场机制容易使得负外部性土地供给过度和正外部性土地供给不足。其中,具有负外部性的土地利用行为主要包括化肥农药污染、植被破坏、掠夺式生产、噪音污染、光照遮蔽等,土地使用者为实现个人利益最大化导致整体效率损失。另一方面,土地利用也可能产生正向外部性,例如“绿水青山”“万亩良田”等,需要规划确保此类正外部性用地供给规模。其中,公共物品是一种特殊的正外部性土地,市场机制下道路、图书馆等不具有完全竞争性和排他性的公共物品或者准公共物品土地往往存在供给相对紧缺、利用不可持续的问题,存在“搭便车”和“公地悲剧”现象。其次,信息不对称等问题也会导致土地市场失灵。土地具有异质性强、交易额度较高、信息统计不完善、信息更新滞后等特征,供需双方存在严重的信息不对称问题,极易诱发逆向选择和道德风险。因此在缺乏规划管制或行政调控的情况下,土地市场可能容易诱发投机,不断增加土地市场的结构性风险。

3.3 规划资源供需错位,要素配置“内耗”

规划机制的效率偏低体现在其对资源供需匹配方面,难以最为有效和精准地定位土地需求,也难以充分地将土地供给到真正的需求,可能引发需求失序和供给失效的结构性问题。同时,规划通常难以通过动态调整机制不断试错,还面临着政府部门间的需求冲突问题,难以实现要素配置最优和供需平衡。这相当于电路中存在多个电源P并联和多个用电器B并联,电路需要处理好多个电源P形成的需求信号,并将其传导到最优的用电器B支路,否则就会发生内耗和低效,严重的会导致电源过热和整个电路的烧毁。在需求端,并联的电源P通路后会产生内部环流,导致电路发热和电源烧毁,需要对电流I进行限制和引导。在供给端,并联的用电器B接入主电路完全取决于选择器开关面对并联支路的接入选择,无法根据市场情况灵活动态调整,需要设计可调整的精准接入机制(图6)。

图6 要素配置“内耗”风险示意电路图Fig.6 Schematic diagram of risk of “internal friction” in factor allocation

究其原因,主要包括需求识别不精准、供给匹配低效率、调整机制不到位和部门矛盾难协调4个方面。第一,作为对未来土地资源的超前配置,规划机制具有不确定性的特点,对土地需求的定位与真实需求难免具有一定的偏离,尤其是面对复杂多维的社会需求,很难精准识别各个微观主体的具体土地需求。第二,规划机制在配置土地资源的数量、空间和时序供给结构时往往会受到多重干扰,有可能导致供需错配。首先,规划可能会受到政府及规划编制参与者的情绪预期影响,高估或者低估所需的土地供给规模,导致土地资源闲置浪费或者相对不足。其次,规划从立项、编制到最后的审批、颁布与实施环节之间的漫长周期决定了其相对的供给滞后性。最后,规划对土地供给空间结构的安排也会导致供需错配,用地主体拿到的土地可能并非位于最合适的区位。例如,农村释放出来的土地资源可能更多地被投入到需求较低的工业部门,而非需求旺盛的服务业部门,导致工业部门的土地过剩和服务业部门的土地紧缺此类结构性供需矛盾问题[32]。第三,相比时刻都在调整的市场,规划对土地资源的配置缺少以供需均衡为核心的动态博弈机制,调整幅度相对有限,规划的权威性要求和修编时间限制也难以支持实时纠偏,更难以通过不断试错达到帕累托最优。第四,规划机制仍然需要构建应对政府部门间冲突的有效机制,由于各个部门职能和价值标准迥异,对土地资源的开发和保护策略不尽相同,当各个部门都试图强调和推广自身价值准则和话语体系时,容易引发冲突和博弈。

4 国土空间规划与土地要素市场化改革的治理均衡器设计

4.1 针对要素配置“断路”的均衡器设计

针对规划缺位导致的断路和管制刚性过强导致的断路问题,应当有效协调规划刚性和弹性之间的关系,适当增加弹性机制,形成“刚性底线+弹性空间”的治理机制。反映在电路中,就是将规划“五定方案”的开关串联“滑动变阻器SR”,设置一定的弹性空间,只要市场需求满足规划最核心的刚性管制规定,开关W就可以闭合,只要与规划管制的差距位于弹性空间范围内,通过变阻器SR的电流强度I足以使主电路闭合,完成土地资源的配置(图7)。

图7 针对要素配置“断路”的治理均衡器设计Fig.7 Design of governance equalizer for “open circuit” of factor allocation

4.1.1 土地使用用途管制:用途管制严控+弹性差别标准+创新混合利用

通过“用途管制严控+弹性差别准入+创新混合利用”等治理机制的探索设计,不断增加规划和用途管制弹性,以提高市场自主性。首先,要严格落实国土空间用途管制制度,各类土地需求都必须严格遵循用途管制制度;其次,在充分度量不同区域国土空间集约利用水平和产出能力的前提下,探索建立弹性化的用途管制标准,土地集约利用水平高的用地主体可适当放宽容积率、建筑密度等用途管制限制;最后,引入混合利用的规划理念,探索产业用地混合利用和弹性用途转换的供给模式改革,以满足多元的市场需求,赋予空间更大的弹性“留白”和更为多样的利用方式。如抗疫应急医院平时可做科教用地(教育、科研等)、工矿仓储用地(医疗健康企业生产、物流仓库等)、文体娱乐用地(图书馆、博物馆或展览馆等)等其他功能用途或混合用途,疫情发生时可迅速改造成为抗击疫情的救治点,从而增加空间布局的相对灵活性,降低市场更新改造和功能置换的要素配置成本[3]。

4.1.2 土地利用规模和空间管制:安全底线保障+弹性指标放活+堵点打通盘活

在土地利用规模和空间管制层面,探索设计“安全底线保障+弹性指标放活+指标交易创新”的治理机制,增加规划土地利用规模和空间管制弹性,以提高对市场变化的适应性。首先,国土空间规划对耕地保有量、城市开发规模、建设空间和生态功能区的强制性安排是扭转市场失灵的重要手段,不能为提高效率盲目放开规划管制,因此政府在一级市场中供给土地必须符合规划对耕地、生态和开发边界管控要求,严格避让规划红线和禁止开发区域;其次,对于禁止开发区域之外的地区,预留一定规模的机动指标和空间留白,设置一定的指标和空间规模弹性浮动范围,同时构建耕地占补平衡、城乡增减挂钩等土地指标交易平台,形成和健全统一的土地指标流转和空间置换机制,以提高对市场变化的适应性;最后,要打通城乡用地和存量空间盘活的“堵点”,探索城乡统一的建设用地市场建设,深化集体经营性建设用地入市和征地制度改革,探索宅基地退出和入市的可行机制,探索构建城市存量空间特别是闲置低效空间再利用机制,实现在建设空间规模不变的同时实现以农村土地供给补充城市土地需求、以存量土地供给补充新增用地需求。

4.1.3 土地利用时序管制:年度计划规范+弹性管理调控+生命周期匹配

通过“年度计划规范+弹性管理调控+生命周期匹配”的治理机制设计,增强规划对土地利用的时序管制弹性,提高时间灵活性。首先,土地资源的配置应当遵守当地土地利用年度计划的安排,本年度剩余或超标指标应当要求当地政府在下一年度指标计划中予以相应调整,以保障年度计划的有序推进;其次,探索弹性补偿管理机制,提升时序维度上的管制弹性,允许时间维度上的指标交易和指标置换;最后,要探索全生命周期弹性土地供需匹配机制,通过精准识别各类行业、各种规模企业的生命周期过程,构建弹性供给时间、供给年限、供给数量的差异化设定机制。例如向处于高速发展期的企业提供更加及时和足量的土地供应,提供更为优惠的用地价格和更加长期的供应年限,引导土地合理流转和利用效率有效提升[3]。

4.2 针对要素配置“短路”的治理均衡器设计

针对市场失灵导致的“短路”问题,应当通过引入规划管控机制[33],针对外部性和信息不完全的原因设置针对性的规划管制措施,发挥规划的宏观调控作用,形成“规制调控+规范引导”的治理机制。反映在电路中,就是要在短路支路中以规划机制取代市场机制,通过增加“开关S”截断“短路”支路,从而确保电流必须通过规划“五定方案”的端口才能传导到土地供给端,从而保障外部性土地的供应并规范市场秩序(图8)。

图8 针对要素配置“短路”的治理均衡器设计Fig.8 Design of governance equalizer for “short circuit” of factor allocation

4.2.1 外部性问题:规制调控

针对土地的公共物品属性和外部性导致的市场失灵问题,通过规划机制对市场供需进行强制性和诱导性调控,相当于对发生失灵的支路增加控制开关S(图8),通过赋予财产权利和落实规划管理权责等规划手段实现对公共用地的有效管理。首先,通过指标管控和用途管制进行强制性规制,设置特定地类规模上下限、绿地覆盖率等强制性规划指标,挂钩政府绩效管理,由政府负责公共物品和正外部性土地的供给,弥补市场中缺失的公共物品或者具有正向外部性土地的供给缺口,控制市场中负外部性土地的供给过剩。其次,通过差异化地价、捆绑式供地和赋予财产权利进行诱导性调控:规划确定的土地供应总量、空间功能布局、开发管制规则等土地利用条件决定了不同类型土地的一级市场价格,规划在用地审批和出让阶段设置的管制规则优惠则相当于提供了价格减免,会激励市场主体更踊跃地进入规划提倡的土地利用行为中;通过捆绑式的供地模式要求市场主体在获得盈利性土地的同时承担一定规模的公益性土地开发建设任务,从而保障公共物品和正外部性土地的供给;通过赋予财产权利诱导市场主体更好地利用和保护公地,在河流、牧场等各类“公地”编制公益与营利配套的片区综合开发规划,允许在部分公益性土地上开展一定程度的营利活动,从而引入企业单位经营、管理和维护公益性土地。

4.2.2 信息不完全:规范引导

针对信息不完全导致的市场失灵问题,利用调查、监测、登记和信息公开机制降低土地交易的信息不完全程度,规范和引导市场行为,通过控制开关S切断因信息不完全导致的“短路”支路:首先,落实自然资源和不动产统一登记、国土调查、监测等国土空间信息制度,精准掌握土地资源的基本信息并实现动态更新;其次,健全规划公示和信息公开制度,为微观主体提供详实、动态、完善、透明的土地市场信息;最后,通过强化规划实施管理、违规监察和惩处管理、闲置低效用地清查处置等机制打击土地投机,有效纠正市场失灵。

4.3 针对要素配置“内耗”的治理均衡器设计

针对规划供需错位导致的电路“内耗”问题,应当推进政府和规划合理均衡,引入市场机制、发挥市场在土地要素配置中的基础性和决定性地位,形成“规划均衡+市场决定”的治理机制。反映在电路中,就是要在需求端充分发挥市场的“二极管D”作用,仅允许电流正向流动,确保电流从电源P流出后有序传导到用电器B,以价格机制、竞争机制等各类机制为抉择手段,协调不同需求和不同供给之间的矛盾,避免“内部环流”;在供给端引入市场机制配合规划机制实现对土地供给的动态调整,形成可根据电流强度动态调整的电磁继电器选择开关E,确保土地供给能够实时调整,更好地满足土地需求(图9)。

图9 针对要素配置“内耗”的治理均衡器设计Fig.9 Design of governance equalizer for “internal friction” of factor allocation

4.3.1 供需匹配错位:规划让步+市场决定

基于规划机制无法实现土地供需有效匹配的现实,合理调整规划与市场机制在土地要素配置中的决策地位,推进土地要素的市场化改革,充分发挥市场在土地要素配置中的基础性和决定性作用,增加由电信号I变化控制的继电器选择开关E,在规划管控之外保留市场灵活性。首先,在规划确定的红线之外,重点关注重大民生基础设施、产业结构布局等战略性问题,其余则主要提出倡议性的策略和政策,将更多的土地要素配置权利让渡给市场;其次,要遵循“最优市场配置”的基本准则,减少对市场机制的干预,充分保障价值规律、竞争规律和供求规律等市场经济规律作用体现,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用[3]。例如,要不断深化推进征地制度改革,明确并细化公共利益清单,缩小征地范围,审慎使用征地手段。

4.3.2 政府部门冲突:简政放权+竞争管理

规划让步并不意味着完全任由市场多元供需主体自行匹配,而是要通过引入二极管D从供给侧进行引导,形成“事权下放+竞争管理+有序博弈”的治理机制,确保市场资源配置机制良好有序运行。首先,通过下放规划事权与审批权限、让渡部分土地要素配置权利,直接减少部门间利益冲突在国土空间规划上的表达;其次,通过引入竞争性审批和管理机制限制部门和地方政府对规划的干预能力,模仿市场应对供需矛盾的解决机制,引入竞争型官僚制严格控制地方“一把手”对规划的“垄断”,通过异地评审、多部门联席评审等手段增强部门竞争;最后,构建冲突协商平台和利益协调机制,通过多轮协商、内容研讨、听证质询等手段,实现有序博弈[34]。

5 结论与讨论

本文引入“治理均衡器”和“电路图”,阐述了规划与市场机制的互动机理和非均衡风险,分析了国土空间规划和土地要素市场化改革的互动机理,探索具象化构建两者协同机制的关键思路。通过引入“治理均衡器”和“电路图”的具象分析,土地要素配置问题中规划与市场之间的互动机理主要包括规划对市场供给、需求和价格的调控和引导作用,以及市场对规划的基础前提和支撑完善作用。国土空间规划与土地要素市场化改革的非均衡风险主要包括规划缺位或刚性过强导致的“断路”、市场失灵导致的“短路”和规划市场供需错位导致的“内耗”:(1)当不满足规划对土地要素配置的管制要求时,规划缺位导致土地要素配置无法完成,出现“断路”;(2)由于外部性和信息不完全,部分需求可能绕过供求规律和规划管控等规则强行联结供给,导致部分供给无法接收市场需求传导的信号,从而导致供需错配和系统性风险,产生“短路”;(3)规划机制在精准定位土地需求、供给需求匹配、动态调整试错和政府部门冲突解决方面的弱势,使得其对土地资源的配置容易引发需求失序和供给失效的结构性问题,诱发“内耗”。

针对上述三个非均衡风险,本文进一步具象化了“治理均衡器”,针对性设计了滑动变阻器、二极管、电磁继电器、选择开关等治理均衡器元器件,探讨通过构建“刚性底线+弹性空间”的治理机制,设计“用途管制严控+弹性差别标准+创新混合利用”、“安全底线保障+弹性指标放活+堵点打通盘活”和“年度计划规范+弹性管理调控+生命周期匹配”等创新机制,以解决“断路”问题;通过“规制调控+规范引导”的治理机制设计,实现强制性和诱导性调控、财产权利保护、规划管理权责落实和市场信息健全等目标,力图为“短路”问题提供解决方案;通过设计“规划均衡+市场决定”的治理机制,探讨实现“规划让步+市场主导”和“事权下放+竞争管理+有序博弈”,试图对“内耗”问题提供解决建议。研究发现,通过引入电路图和治理均衡器分析框架,能够更为形象地为不同风险冲击下的“治理均衡器”选择提供参考,可以为不同情景下推进国土空间规划和土地要素市场化改革的协同实现提供政策工具和治理手段,切实为协调两大改革的良性互动和统筹推进提供参考和建议。

需要强调的是,本文尝试识别我国当前规划与市场间可能存在的非均衡风险,并基于“治理均衡器”处理规划和市场之间此消彼长的关系,从而提供了一个可行的统一性框架。当然,文中识别的规划与市场机制协同系统中的“断路”、“短路”和“内耗”风险可能并不全面,电路图虽然能够将其具象化呈现,但也可能限制了更多风险的表达。此外,本文实际上将规划和市场简化为两种相对独立的备选机制,然而二者在现实中所呈现的彼此交织、一体两面的复杂关系,仍然需要进一步挖掘和探讨:首先,二者并非相互独立,规划编制不可避免会受到市场主体的影响,企业等市场主体会通过游说、投资等方法影响政府决策,从而影响规划机制;其次,规划机制本身也是复合的概念,受到府际关系的影响,不同区域层次上的要素配置最优化方案往往并不一致,上级规划在实现最优化的过程中可能导致下级特定区域的经济发展受到损失,从而产生多级规划和市场的多元博弈状态。当然,需要坚定的是,无论是我国改革开放以来的社会主义市场经济建设成果,还是西方资本主义国家应对经济危机的改良运动经验,都充分说明了无论是规划还是市场都不可能独立运作。在要素配置问题上,规划机制与市场机制具有统一性,是相互依存、互相交融的,不能就规划谈规划、就市场谈市场。因此,未来必须因地制宜,找准规划与市场机制的各自边界和均衡位置,统筹发挥两种机制的合力作用,切实为推动高质量发展和现代化建设提供持续性动力。