江苏省地理乡村教师定向师范生报考意愿及影响因素研究*

2022-11-29毛广雄熊文景任启龙曹蕾

毛 广 雄 熊 文 景 任 启 龙 曹 蕾

(淮阴师范学院城市与环境学院, 江苏淮安 223300)

引言

教育是乡村振兴的保障,乡村教师是乡村教育发展的关键。2015年6月国务院办公厅印发的《乡村教师支持计划(2015—2020年)》提出,“必须把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位;到2020年,努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍”。在国家对教师教育日益重视和乡村振兴战略实施的背景下,乡村教师定向师范生培养问题成为学界关注的热点问题之一,形成了诸多代表性的成果,主要涉及以下方面:一是有关乡村教师定向师范生对相应政策的认知及职业认同研究。如陈蓓分析和探究了定向生的基本情况、对相关政策的了解程度、对乡村教师职业的认同感以及不同类别定向生职业认同度和培养现状的差异性,针对主要问题,提出了“广泛宣传、加大投入、提高待遇、机制创新”[1]等对策建议。二是有关乡村教师定向师范生的报考动机及影响因素研究。如钮传庆从国家因素、就业因素、家庭因素以及盲目报考因素等出发,对当前江苏省乡村教师定向师范生报考动机进行分析[2];赵喜迎等人运用探索性因子分析方法研究了师范生的报考动机[3]。三是有关乡村教师定向师范生培养路径研究。如孙新、隋智勇等提出了培养乡村教师的现实路径[4];吕亚楠提出了重构乡村教师专业发展支持系统的具体策略,包括“因地制宜,教育行政机构完善培养机制;整合资源,培训学校关切乡村教师发展实际需求;开放合作,学校开展乡村教师专业发展的校本研修”[5]等。

江苏省从2016年9月起开展乡村教师定向培养工作,早期的地理乡村教师定向师范生培养工作主要由H学院承担。已有研究缺乏对该类型生源全周期培养的调查分析,亦缺乏对某一单科生源的系统调查研究,如何进一步优化乡村教师政策执行也有待进一步分析。因此探究地理乡村教师定向师范生的报考意愿及其影响因素,可为高校和相关部门进一步优化定向师范生培养的政策体系提供依据。本研究以当期在校的H学院地理乡村教师定向师范生为调查样本,分析其报考意愿及影响因素,旨在为有关部门进一步优化定向师范生培养的政策体系提供理论与实践借鉴。

一、数据与方法

H学院是江苏省第一所承担地理乡村教师定向师范生培养的高校,已连续6年招生,高质量输出两届毕业生,形成了较为完整的招生、培养和就业体系。本研究以当期在校的195名地理乡村教师定向师范生为调查对象进行问卷设计,在研读《江苏省乡村教师定向培养计划》政策文本并查阅定向师范生政策认可度、报考动机、从教意愿和培养现状等相关文献[6]的基础上,初步拟定了地理乡村教师定向师范生情况调查问卷;通过咨询本专业专任教师并结合对部分在校师范生访谈和试调查情况,对问卷进行了修改完善,以确保问卷的科学性和有效性。最终问卷设计分为两个部分:第一部分为“基本信息”,包括年级、性别、生源地等内容;第二部分主要围绕“地理乡村教师定向师范生报考意愿”来设置题目。于2020年2月采用网络(问卷星)的方式线上推送发放调查问卷,回收有效问卷164份,占总调查对象的84.1%,其中男生为51名,占总数的31.1%;女生为113名,占总数的68.9%。从年级分布情况看,大四学生29名,占总数的17.68%;大三学生37名,占总数的22.56%;大二学生50名,占总数的30.49%;大一学生48名,占总数的29.27%。从区域来源情况看,受调查的地理乡村教师定向师范生主要来自江苏省的11个地级市,其中徐州市、宿迁市、盐城市和扬州市生源占比超过10%,南京市、常州市暂无在读地理乡村教师定向师范生,具体情况如表1所示。

表1 地理乡村教师定向师范生基本生源情况表

二、江苏省地理乡村教师定向师范生报考意愿分析

报考意愿分为个人意愿和家庭意愿,个人意愿和家庭意愿分别包含主观因子和客观因子。调查显示,报考意愿主要遵从个人意愿的学生有55人,占总数的33.54%;主要遵从家庭意愿的学生有109人,占总数的66.46%。

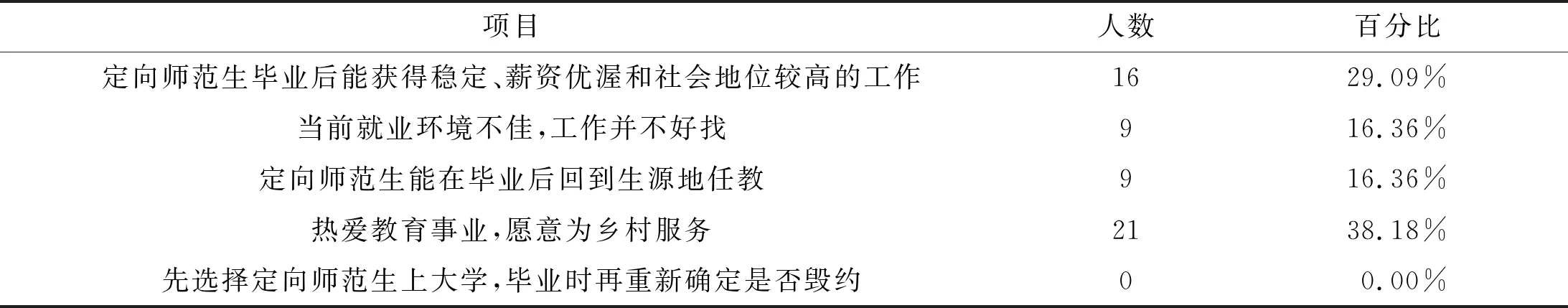

个人意愿包括社会地位因子、就业保障因子、乡土情感因子、个人价值因子、应急因子等。具体来看,主要包括:定向师范生毕业后能获得稳定、薪资优渥和社会地位较高的工作(社会地位因子),占比为78.9%;当前就业环境不佳,工作并不好找(就业保障因子),占比为16.36%;定向师范生能在毕业后回到生源地任教(乡土情感因子),占比为16.36%;热爱教育事业,愿意为乡村服务(个人价值因子),占比为38.18%;受调查对象中没有先选择定向师范生上大学,毕业时再重新确定是否毁约的现象(应急因子)(见表2)。从个人意愿选择情况看,个人价值因子占比为38.18%,起到了最重要的影响作用,其次是社会地位因子占比29.09%、就业保障因子和乡土情感因子均占比16.36%,应急因子未见明显影响。可见,在个人意愿作用下,选择地理乡村教师定向师范生的学生主要受热爱教育事业、愿意为乡村服务等主观因子和定向师范生毕业后能获得稳定、薪资优渥和社会地位较高的工作等客观因子的综合影响。

表2 个人意愿选择具体情况表

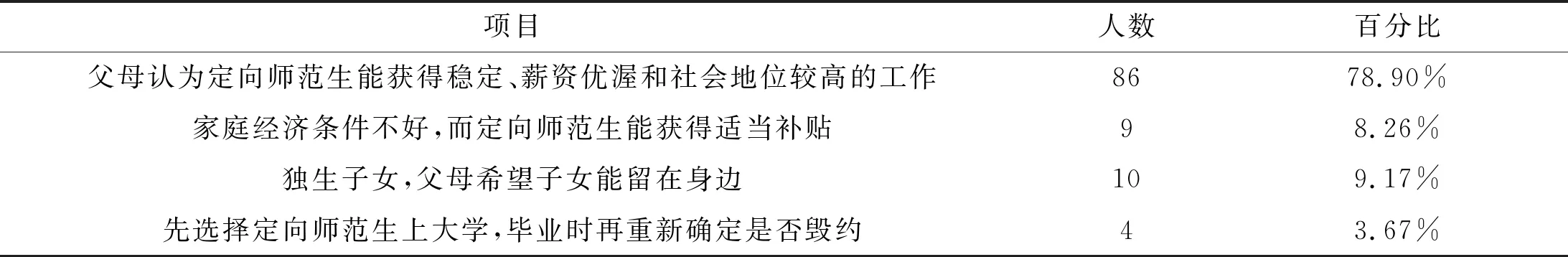

家庭意愿包括社会地位因子、经济因子、家庭情感因子、应急因子等。具体来看,主要包括:父母认为定向师范生能获得稳定、薪资优渥和社会地位较高的工作(社会地位因子);家庭经济条件不好,而定向师范生能获得适当补贴(经济因子);独生子女,父母希望子女能留在身边(家庭情感因子);先选择定向师范生上大学,毕业时再重新确定是否毁约(应急因子)(见表3)。调查显示,在家庭意愿中,社会地位因子占比为78.9%,起着决定性影响;而经济因子占比8.26%,家庭情感因子占比为9.17%,应急因子占比为3.67%,影响相对较小。可见,在家庭意愿作用下,选择地理乡村教师定向师范生的学生主要受父母认为定向师范生毕业后能获得稳定、薪资优渥和社会地位较高的工作等客观因子影响。

表3 家庭意愿选择具体情况表

三、江苏省地理乡村教师定向师范生报考意愿的影响因素

1.地区差异的影响

(1)地方需求差异

地方需求是地理乡村教师定向师范生招生的基础因素,各地地理乡村教师定向师范生的培养人数是随着地方对地理教师的需求变化而变化的。以宿迁市为例,由于地理乡村教师定向师范生需求的提高,2017年和2018年的招生人数也相应变化。2017年宿迁市地理乡村教师定向师范生的招生人数为2人,而2018年宿迁市地理乡村教师定向师范生的招生人数为10人。

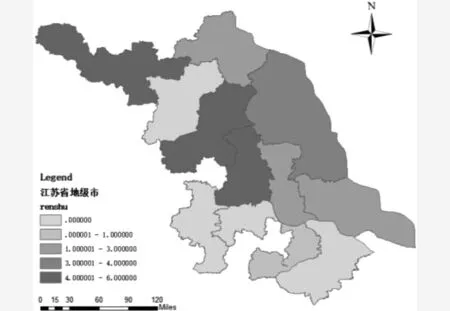

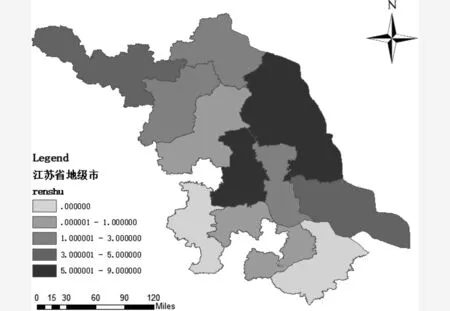

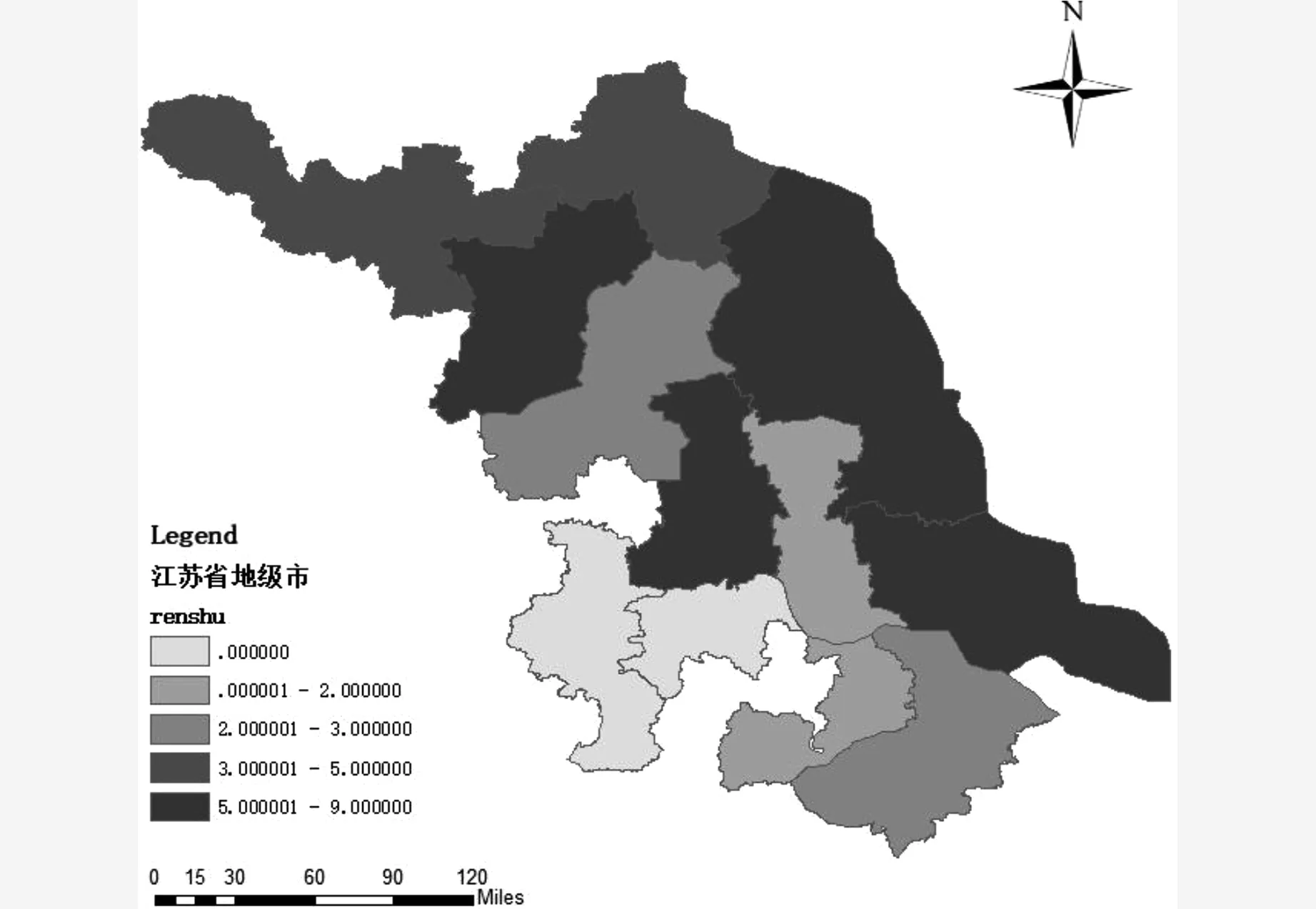

由于地方需求的变化,各地招生人数随之变化,H学院培养的地理乡村教师定向师范生生源结构也产生了变化。由图1—4可知,不同年级地理乡村教师定向师范生生源在地域空间上发生了较为明显的分异现象,2016—2018年出现由苏北向苏南方向扩散现象,而2019年出现向徐州、宿迁、淮安三地聚集现象。

图1 2016级地理乡村教师定向师范生来源分布图

图2 2017级地理乡村教师定向师范生来源分布图

图3 2018级地理乡村教师定向师范生来源分布图

图4 2019级地理乡村教师定向师范生来源分布图

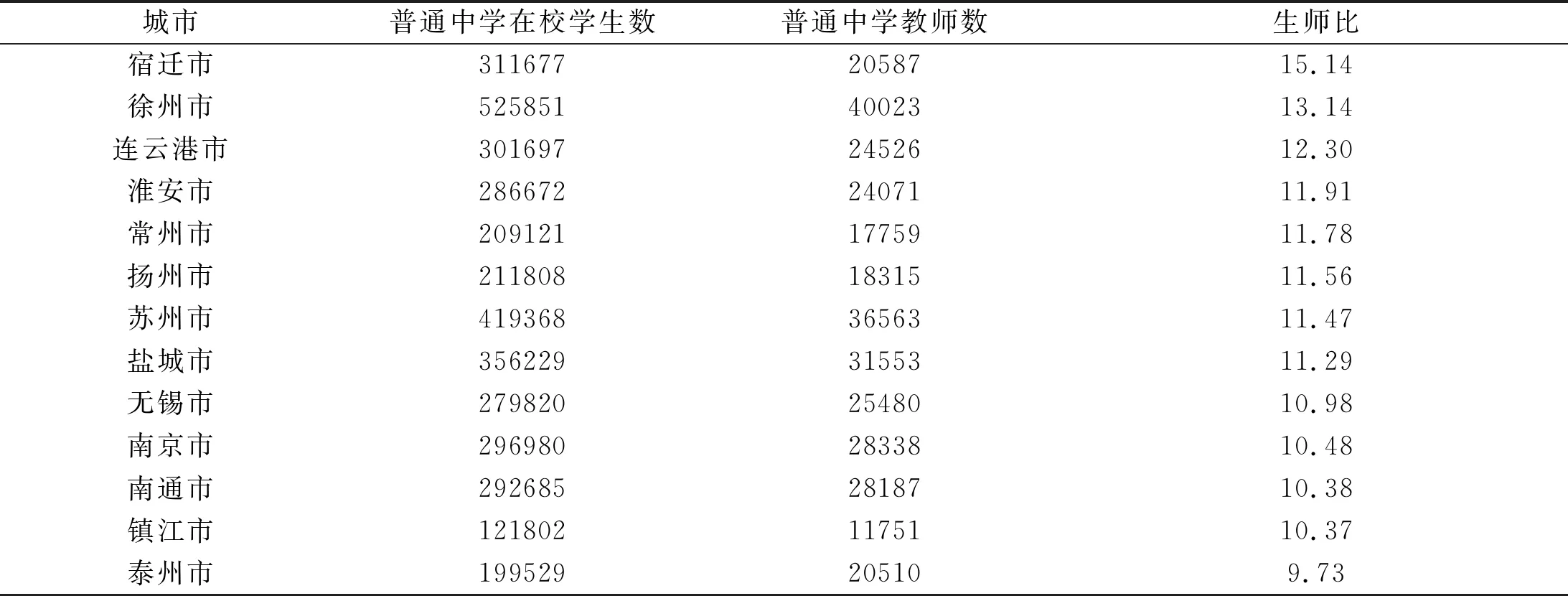

由于各地对地理乡村教师定向师范生的需求产生变化以及徐州、宿迁、淮安三地地理教师本身缺乏,2019年出现了地理乡村教师定向师范生生源地集中于徐州、宿迁、淮安三地的现象。根据2014年中编办、教育部、财政部联合颁发的《关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》(中央编办发〔2014〕72号),按照高中教职工与学生比为1∶12.5、初中为1∶13.5的要求,由表4可知以上三地生师比都较高,其中宿迁和徐州两地还高于国家规定的生师比,教师需求较大。

表4 2018年江苏省各市普通中学生师比

因国家层面并无单科生师比的规定,相关统计亦无单科师资数量、结构等资料。为大致了解江苏各地地理教师数量、结构现状,本文对南京市临江高级中学(南京)、木渎金山高级中学(苏州)、常州第一中学(常州)、邳州市宿羊山中心中学(徐州)、清浦开明中学(淮安)、南师附中宿迁分校(宿迁)进行了抽样调查,测算了地理学科生师比。根据调查,南京市临江高级中学,现有地理教师11人,学生1928人,生师比约为175∶1;木渎金山高级中学,地理教师7人,学生1136人,生师比约为163∶1;常州第一中学,地理教师9人,学生1900人,生师比约为211∶1;邳州市宿羊山中心中学,地理教师4人,初一、初二学生1400人,生师比为350∶1;清浦开明中学,地理教师6人,学生2000人,生师比约为333∶1;南师附中宿迁分校,地理教师11人(其中3名地理教师现主教数学),初一、初二学生3333人,生师比为303∶1。其中苏南地区地理科目生师比平均值约为183∶1,苏北地区地理科目生师比平均值约为329∶1,由此可见苏北地区地理教师相对苏南地区更为紧缺。

巨大的倾斜式差异与政策制定存在必然关系。2006年9月,江苏省教育厅公布了该省2008年高考方案,方案中首次提出“3+学业水平测试+综合素质评价”模式,此后,虽经多轮改革,地理学科作为“冷门副科”的地位一直未有改变,乡村中学缺少地理教师的现象长期存在。随着2021年江苏新高考方案“3+1+2”的施行,高中生选择地理学科的比例达84.17%,远高于物理、化学、历史等传统热门学科,地理学科一改“冷门副科”地位而成为“最热学科”。可以说,江苏省特殊的高考制度是造成地理学科地位变化、高师培养数量缩减、中学地理教师缺口增大,特别是一些乡村中学地理教师缺口极大的重要原因。在此形势下,增加地理教师培养数量、优化生源结构以应对新变化成为高校的必然选择。近年来,南京信息工程大学、南京晓庄学院、江苏师范大学、盐城师范学院等高校陆续开始招录此学科生源,将会在一定程度上缓解上述问题。

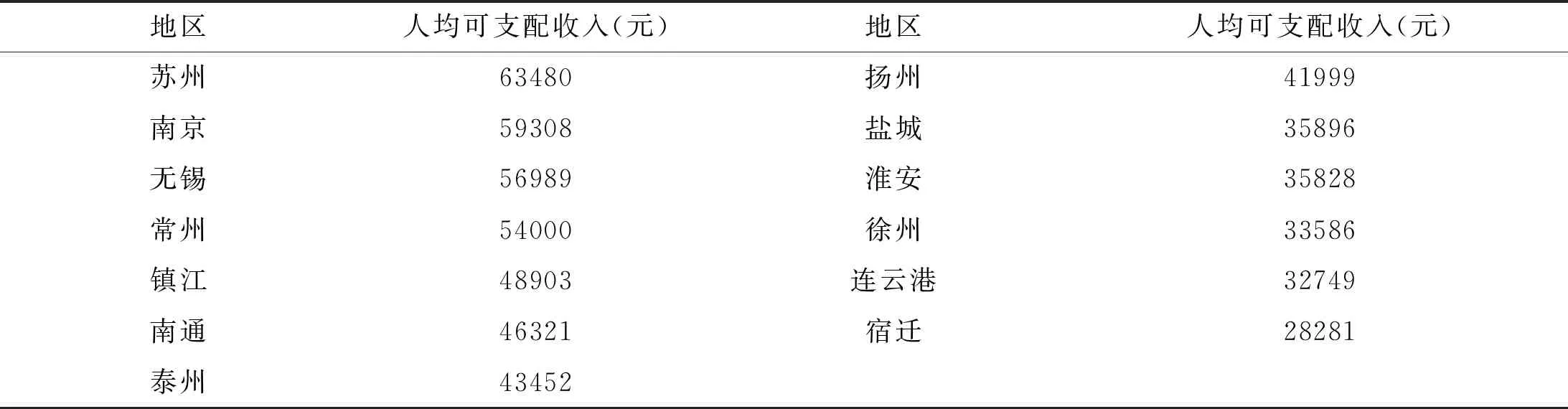

(2)区域经济差异

由于各地经济发展水平不同,不同岗位待遇有所差异,对就业人口的吸引力也有所差异。苏南地区由于社会经济发展水平高(见表5),加之人口基数相对较大,特别是吸引了大批外来务工人员子女在当地入学,一方面可以派生出更多的就业岗位,另一方面也客观上增加了教师的需求量。由于地方财力雄厚,苏南地区可通过加大投入来吸引苏北地区地理教师流入,这在一定程度上解释了苏南地区在读地理乡村教师定向师范生规模较小的原因。

反观苏北地区,由于城乡教育发展不平衡,交通不便、学校办学条件欠缺等使乡村教师的职业吸引力欠缺[7],教师需求旺盛。但又因苏北地区经济发展程度、基础设施建设程度均不如苏南地区,易造成人才流失、教育水平落后,其中乡村地区此情况更为严重。这种连锁反应进一步导致乡村地区与城市地区差距加大,加重城乡教育发展不平衡。可以说,区域经济的差异,客观上加剧了苏北地区地理乡村教师的缺口问题。因此,即使2016—2018年生源地出现由苏北向苏南方向扩散现象,但从现在到未来一段时间看,苏北地区的地理乡村教师定向师范生的生源数仍将多于苏南等经济发达地区的生源数。

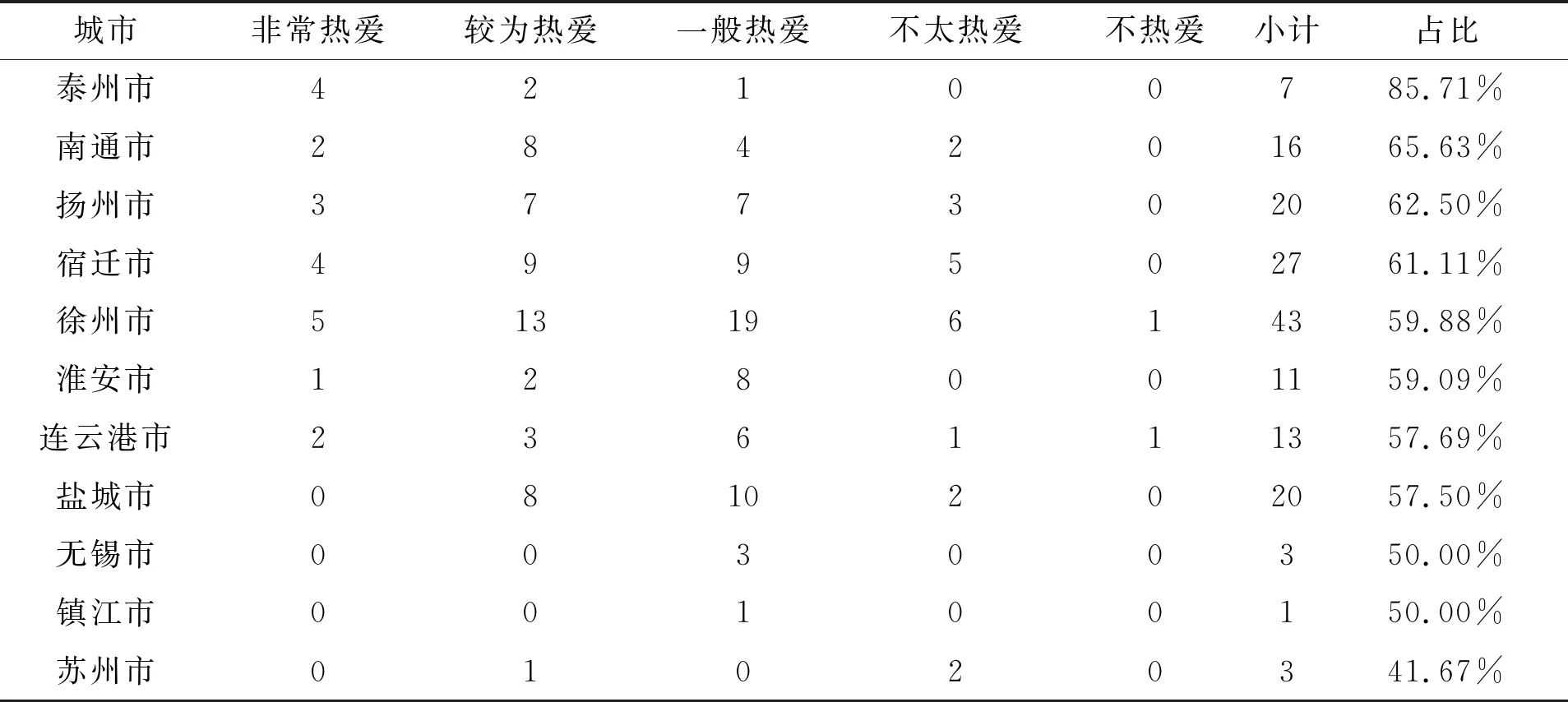

(3)城乡结构差异

地理乡村教师定向师范生毕业后去向为生源所在地的乡村地区,各地的城乡结构差异会对地理乡村教师定向师范生的选择造成一定影响。地理乡村教师定向师范生来源地在2016—2018年出现由苏北向苏中、苏南方向扩散现象,说明苏中、苏南地区有越来越多的学生愿意选择报考地理乡村教师定向师范生,这与各地区的城乡结构有一定关系。以淮安和苏州相比较,苏州市社会经济发展水平整体较高,交通便利,城乡差别相对较小;淮安市城乡差异较大,城市地区经济发达,吸引大量人口在城市中心就业和居住。但近年来,随着新农村战略、乡村振兴战略的实施,包括淮安市在内的苏北地区,缩小城乡差别的努力已初现成效,苏北区域空间结构已经呈现弱极核与点—轴并重发展趋势[8]。因此,苏北地区城乡差距的缩小,地理乡村教师定向师范生的需求旺盛,加之定向师范生在学费、编制、收入等诸多“政策红利”的吸引,是苏北地区生源对地理乡村教师定向师范生报考意愿、专业认可度逐年提高并出现生源向徐州、宿迁、淮安三地聚集现象的重要原因(见表6)。

表6 2018年江苏省各地人均可支配收入情况表

表6 江苏省各市地理乡村教师定向师范生专业热爱程度表

2.家庭因素的影响

中国社会是以“伦理本位”为特征的“乡土社会”,社会关系在资源配置中发挥着重要作用,家庭是大学生社会资源的来源[9],家庭环境影响个人选择。调查发现,家庭对地理乡村教师定向师范生报考有着重要影响,在报考意愿选择中,有66.46%的学生是因家庭意愿而选择报考的。

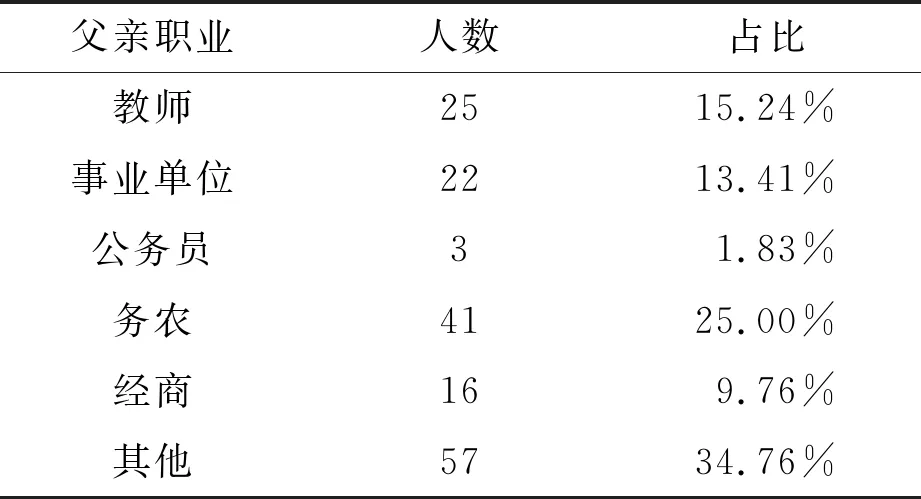

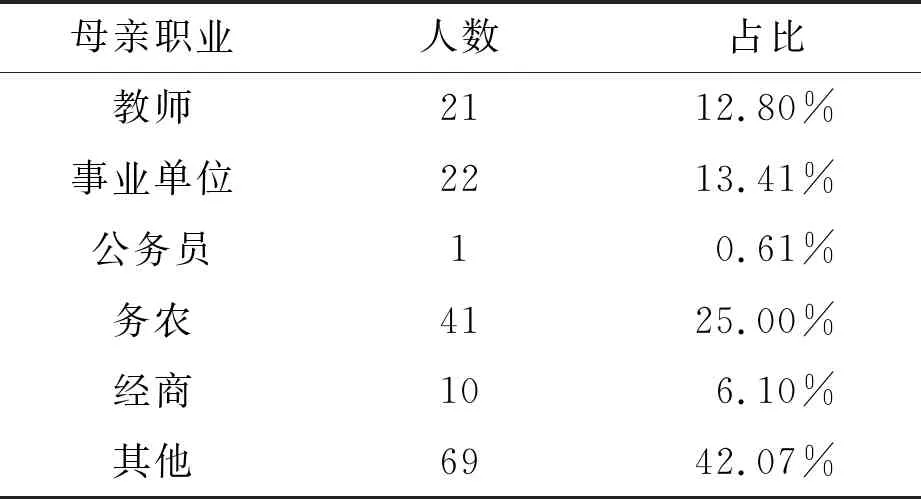

而家庭结构和父母职业不同对地理乡村教师定向师范生的选择也有一定的影响。家庭结构方面,根据第六次人口普查,截至2010年,江苏省家庭户数为2564.59万户,而独生子女户数达1420.30万户,独生子女占比为55.38%[10],填写有效问卷的164个地理乡村教师定向师范生中独生子女有68人,占总数的41.46%,非独生子女有98人,占总数的58.54%。由此可知,非独生子女报考地理乡村教师定向师范生的意愿更强。父母职业方面,表7、表8数据表明,父母的职业是务农、教师和事业单位的学生选择报考地理乡村教师定向师范生的意愿更强。可能的原因在于,地理乡村教师定向师范生未来就业多在当地乡镇,就业分配有编制,虽工资并不丰厚,但也相对宽裕,工作稳定;其父母心理上对他们未来稳定的职业规划有更多的认同感。

表7 地理乡村教师定向师范生父亲职业占比表

表8 地理乡村教师定向师范生母亲职业占比表

3.性别差异的影响

性别差异影响着报考的选择[11]。在地理乡村教师定向师范生报考的选择上,性别也是影响因素之一。2014年到2018年,江苏省女教师的占比不断提高,其中普通高等学校从45.4%提高到46.3%,职业高中从49.8%提高到52.5%,普通中学从49.4%提高到52.3%,中等专科学校53.6%提高到55.1%。从H学院地理乡村教师定向师范生调查情况看,男生51人,占总数的31.1%;女生113人,占总数的68.9%。可见女生选择地理乡村教师定向师范生的比例高于江苏省女教师的比例且女生选择地理乡村教师定向师范生的比例远高于男生比例。由此可知,性别差异对地理乡村教师定向师范生的报考选择存在较为明显的影响。

四、结论与政策建议

1.主要结论

教育是乡村振兴的保障,发展乡村教育,教师是关键,必须把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位。对地理乡村教师定向师范生的报考意愿进行研究,可为促进开展江苏省地理乡村教师定向师范生的报考与培养提供有益参考。通过对江苏省H学院2016—2019届地理乡村教师定向师范生进行问卷调查,分析H学院地理乡村教师定向师范生的报考意愿及影响因素,分别从地域、年级、性别、是否独生子女等差异入手,得出以下结论:

其一,地区差异是江苏省地理乡村教师定向师范生的报考意愿的重要影响因素。地方需求差异、区域经济差异、城乡结构差异都分别对地理乡村教师定向师范生报考意愿产生影响。需求拉动增长,各地地理乡村教师定向师范生的招生人数是随地方对地理教师需求的不同而变化的,地方需求是地理乡村教师定向师范生招生的基础因素;区域经济差异导致苏北地区相比苏南地区基础设施较差,人才流失现象严重,教育水平落后,地理乡村教师缺口巨大;近年来苏北地区城乡差距逐步缩小,地理乡村教师定向师范生需求旺盛,加之定向师范生在学费、编制、收入等诸多“政策红利”的吸引,成为苏北地区生源对地理乡村教师定向师范生报考意愿、专业认可度逐年提高并出现生源向徐州、宿迁、淮安三地聚集的现象的重要原因。

其二,家庭因素对地理乡村教师定向师范生报考意愿产生一定的影响,非独生子女及父母的职业是务农、教师和事业单位的考生选择地理乡村教师定向师范生的意愿更强。

其三,性别差异对报考意愿也有影响,女生选择地理乡村教师定向师范生的比例高于江苏省女教师的比例且远高于男生报考比例。

2.对策建议

基于对江苏省地理乡村教师定向师范生报考意愿及乡村教师定向师范生政策体系施行的可能影响分析,为确保地理乡村定向师范生“进得来、学得好、下得去、教得好”,本文提出如下对策建议:

其一,重视培养学生的地域认同和文化认同[12]。地理乡村教师定向师范生毕业后须返回生源地工作,因此,学生对本乡本土的地域认同和文化认同对其未来工作将产生重要影响。利用乡土地理和校本课程的教学培养学生地域认同和文化认同,可提高学生对本家乡的认同与热爱,有利于提高学生对地理乡村教师定向师范生的报考意愿。

其二,着力提升乡村教师的福利待遇,为其做好政策保障和职业发展规划。各地区应不仅关注乡村教师薪酬待遇的提升问题,有关部门还应在政策层面为其提供更有效的持续性支持。这不仅包括对乡村教师定向师范生职前在高校培养阶段进行“政策红利”吸引,还包括其就职后在职称评定、服务期满后的职业发展规划等方面的后续支持和政策保障,以实质性地解决乡村教师定向师范生未来的职业发展问题,真正实现“进得来,留得住”。

其三,大力加强乡村基础设施建设,缩小城乡差距。基础设施建设完善度越来越成为定向师范生职业选择的重要参考因素,为了有效吸引地理乡村教师定向师范生的报考,特别是苏北地区,要大力加强乡村基础设施建设,并致力缩小城乡差距。

其四,建立完善的地理乡村教师专业发展支持系统。因地制宜,教育行政机构需不断完善培养机制;整合资源,培养学校应关切乡村教师发展实际需求;开放合作,学校应开展乡村教师专业发展的校本研修,才能让乡村教师的培养有方法,需求有落实,发展有保障,才能有效提高地理乡村教师定向师范生的报考意愿。