综合英语课程视角下英语专业“新文科”探究

2022-11-10余亮妹

余亮妹

综合英语课程视角下英语专业“新文科”探究

余亮妹

(福建农林大学金山学院,福建 福州 350002)

以综合英语课程为例,探究新文科理念在英语专业发展矛盾中的理论价值,发现:文化学的融入符合英语专业的发展规律,并与专业的跨文化人文属性相契合。结合文化观与方法、文化模式、文化现代化等文化学三维度对综合英语课程中的内容进行跨文化阐释,化解专业认同困境,实现提升文化包容、文化自觉及文化辨识能力的培养目标。

英语专业;新文科;文化学;课程

近年来高校英语专业的发展走向不时引起学界及社会各界的热议与关注。学者们关于英语专业未来走向的争议主要围绕两条思路——复合型人才[1]和英语专业人才培养[2]。复合型人才培养以市场为导向,英语专业人才培养则以专业人文属性为导向。面对非此即彼的争论笔者结合一线教师的实际,认为此二者并不矛盾对立,以“新文科”理念为媒介,英语专业在秉持其跨文化人文教育属性的同时亦需培养复合型人才所需要的学习力及学科交叉素养。

一、新文科理念:人文素养与交叉融合

“新文科”在美国兴起之初主要强调专业重组。2018年为顺应新时代需要,中国新文科开始出现,并有不少学者对它进行过释读,如王铭玉等[3]、操太圣[4]等。其中,胡开宝强调“新文科”是文科内部及文科与其他学科之间的交叉与融合[5]。其实质是“对现代社会科学之现代性的克服与超越”“是文科知识规训的新模式、新手段”[6]283-284,是以人文素养为基,面向融会贯通能力的渠道。王宁认为外语学科虽然隶属于人文学科,但却又一直处于中国人文学科的边缘,而新文科理念的融入恰恰赋予外国语言文学以国际性、跨学科性、前沿性和理论性特征[7]。新文科理念不是对英语语言文学的颠覆而是对其人文学科本性与英语专业人才培养的回归与认同,新文科之“新”在于强调文科面对新时代的积极回应,在原有人文素养的基础上提出学科跨越与交叉融合的附加能力。外语专业所强调的人文素养注重培养学生的思考力与判断力,而能够保障英语专业人文素养初心的基础学科应该是什么?如何交叉融合?又该如何落地?这些问题亟待解决。

二、文化学:人文基础

英语专业发展争议的根源在于专业认同不定,破解的关键在于回归“它的跨文化人文性”[8]。基于这一专业属性,它的“新文科”理念与实践应基于文科内部的交叉融合,而后是学科之间的交叉融合。而英语专业跨语言、跨文化的性质为文化学的融入创造了天然的条件。文化学是关于文化概念、理论与方法的综合性学科[9]。它与英语专业的主要契合点包括:(1)专业属性:语言是文化的重要载体之一,是个体社会化与儒化的重要标志之一[10],外语学习跨语言背后的本质是跨文化;(2)理论基石:英语专业作为人文学科一部分的人文底蕴离不开文化学的理论支撑;(3)方法来源:文化学的融入是英语专业发展适应国际人才需求的方法前提与基础。

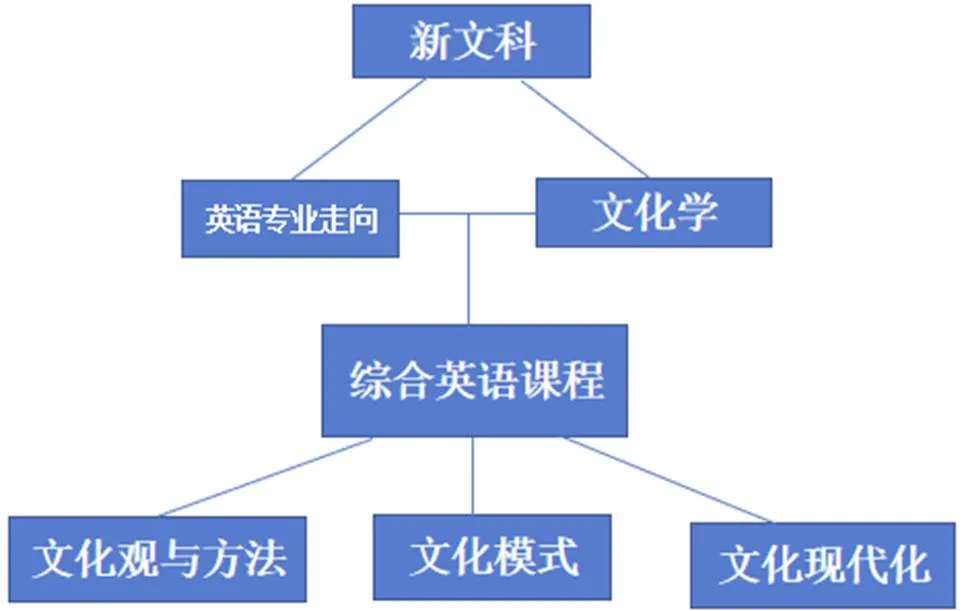

总之,以文化学为基础的新文科理念在理论上打开了英语专业的发展思路,具体表现为文化学理论与方法对专业相关课程在新文科理念践行方面的指导意义。以综合英语课程为研究对象,总体研究框架如下(图1):

图1 综合英语课程新文科研究框架

三、综合英语课程视角

综合英语是英语专业教育过程中的基础课程,它贯穿了专业培养的始终。目前关于此类课程主要有教学技术[11]、教材[12]、课程思政[13]、人文[14-16]等层面的研究。专门从文化学角度探讨综合英语课程改革与建设的研究还不多,即便有也多集中于宏观人文视角,这其中有立足课程多学科属性特点的便利,亦有回避聚焦性基础研究挑战的可能。

(一)文化学嵌入理论

凭借课程相关的教学案例,研究对文化观与方法、文化模式、文化现代化等文化学维度[17]进行整合,建构课程的理论与实践方法。课程选取上海外语教育出版社出版,何兆熊主编的《综合教程》(1-4)系列教材。除部分经典文章外,四册教材中的文章主要选自20世纪70年代以来国外原版读物的文章并在个别情况下做删减和改动,整体人文性及文化多样性特点较突出。

基于人本主义及文化多样性的文化观,研究在教学方法上借鉴比较文化及跨文化研究的方法,符合外语教与学的初衷,促进沟通与了解。具体而言就是对不同文化模式的比较,反思中国文化交流模式的现代化。所谓文化模式“主要指的是人存在的物质生产活动的方式、社会经济运作的道路、社会组织结构的系统以及人们的思维和情感方式、风俗习惯、社会心理、价值取向的复杂综合体的内在的、统一的结构”[9]115。中国文化交流模式的现代化主要涉及三个方面:一是世界文化交流的普遍模式,二是中国文化交流模式的特性,三是中国文化交流模式面向世界的情境化调适,即在国际化、民族化、在地化之间的平衡与博弈。

(二)文化学交叉融合实践

1. 文化观基础。根据教材中的单元具体展示文化学对综合英语课程的新文科实践价值。结合疫情实际,在大一第一次课程的线上教学中教师通过一篇缩减版外刊How to Function in Times of Uncertainty一方面摸底学生的阅读与输出能力,另一方面也为整个课程的文化教学理念做铺垫。人们在实际的交流中本能地抗拒不确定性,但从人本主义及文化多样性角度出发,“不确定性”和“变化”一样,是生活的常态。面对不确定,不同文化共有的本能反应是害怕和恐惧,并企图追求一种秩序下的安全感。不同在于反应程度及应对方式,而世界正因为这种不同才变得丰富多彩,交流因之变得必要且迫切。

基于文化学理论及跨文化比较的方法,教学引入很多文化模式理论来理解现象背后的本质。这方面主要参考L. A. Samovar[17]所编写的《跨文化交际》为教学参考,从中选取G. Hofstede,E. T. Hall,Kluckhohns等的文化对比分析维度。中华文化在文化不确定维度(uncertainty avoidance)中相对于美国要低一些(G. Hofstede),我们面对生活的实际程度有如林语堂在文章The Ends of Life里面写的,“今朝有酒今朝醉,花开堪折直须折”。这是一种古往今来,由过去导向时间观(past-oriented)所体现出来的气度,此即所谓的活在当下(devoting to the life of the present),区别于将来导向型(future-oriented)的美国。通过理论框架的比较分析有利于理解美国作家所透露出的不确定焦虑心理。诚然进入现代化社会后,中国人的一些观念因经济发展及文化接触而发生着微妙的变化,但这些变化背后的民族基因并未改变,反而交流让文化本身更具生命力和适应性。

2. 文化交流模式及文化现代化反应。在第一册Unit 1 Never Say Goodbye中,外公不愿意在告别中说goodbye的原因源于对已故儿子的遗憾。他在战争中为国捐躯,而外公唯一能想到的是自己留给儿子的最后一句话居然是Goodbye。当文中提到,父子俩一起去车站的场景(He and I walked to the station together.),朱自清的《背影》就很自然地被引入课堂的比较场域。通过两篇文章相关故事的对比发现,父子之情有跨越文化的共通性,只不过在表达方式上儒家文化会更高语境(high context),而英语世界则更低语境(low context)。在E. T. Hall提出的高低语境文化维度中,高语境文化的交际美学在于“此时无声胜有声”,更间接委婉,且通过大量“顾左右而言他”的铺垫来达到交流及东方美学的效果。相比之下,低语境文化的交流相对直接,强调英语语言的线性逻辑思维。当高语境遇到低语境,比如中国学生写英文作文的时候就要遵循低语境的语言规则,避免大量的“非必要”铺垫,这就是文化现代化中的一种应变能力培养。

第二单元 The Fun They Had以未来时间视角回望过去有人际往来的教育,强调科技对教育的辅助而非主导。文章科幻般的写作创意表现出很强的美国未来导向型思维(future-oriented);而中华文化历史积淀较深更倾向于以史为鉴的方式来面向未来,也就是过去导向型(past-oriented)。通过引入Kluckhohns的文化比较维度(文化五问),从宏观上把握中美思维方式差异的一个侧面。今天中国文学或影视作品中的《三体》《折叠城市》《流浪地球》等都是在文化接触后的多样化探索成果,既有民族的亦有世界的特点。

第四册延续了前面几册的人文关怀。第二单元Text 1 Space Invaders从人际间的物理空间矛盾开始追根溯源,发现人文素质的下降并从心理学视角看到了现代人争取的物理空间实则反映的是人们对心理空间的渴望。这种心理空间的呐喊与信息化时代的空间边界模糊又有直接的关系,由此可预先点到Unit 3 Alienation and The Internet的关联主题。在对外交流中一方面要看到我们对物理空间需求背后的普遍心理需求,另一方面也要看到这种心理需求所表现出的文化差异。本文的美国作者在最后一段用略带自嘲的语气提出要坚持个人空间以此来守护他人的空间权益,这是一种带有救世主色彩的自我防卫与牺牲。反思中式空间关系,我们更多的是用自嘲与幽默来消化、忍耐都市地铁等公共场所的空间无力感。现代人对个人空间渴望的同时也期待真切的人际交往与接触,全球的新冠疫情更加深了这种认识。然而,Unit 3让我们看到,信息技术在方便交流的同时也引发了不可回避的问题,比如“人情味”不足。从人本主义文化观的角度看,技术的发展总归要以人为本。这一理念可用以理解作者最后一段的观点,即回归人性,发挥人的主观能动性,从而服务于人类本真。早在二战之后美国就已经进入了人的“异化”精神危机,即面对现代化的浪潮,人应该何以自处,何以与他人相处,何以平衡人与自然以及社会的关系等。对于当下的中国,这篇文章并不过时反而正当时,这是什么原因呢?带着这样的问题课堂引导学生进入文明/文化发展规律的相关话题,即不管什么文化,其发展进程基本一致,只是节奏快慢有别,文化互动交流因而变得必要且有意义。通过阅读学会与他者共情,借鉴经验并结合实际消化我们当下所面临的具体问题。总而言之,从人本主义视角来解决人与人工智能的问题本身有其普遍性,但不同文化对人本主义的认识及表现形式却有待进一步的讨论。而讨论的理论依据则以人类学家Kluckhohns等的文化比较模型为理论框架,它以五个基本问题为基础,即人性、人与自然的关系、人与人的关系、人与时间的关系、人类活动观等。

信息技术引发了空间距离的收缩(space shrinking,见Unit 2)、人际交往关系的异化(见Unit 3)及(美国)大众文化的世界传播(见Unit 14),等等。这些都可以归结为全球化影响,如Unit 6(全球化是美国化还是多样化的争论),Unit 14(美国大众文化的年轻态魅力及受众自主接受转化、创新下的多元“美国化”)。此外,在Unit 5、10和12中一些亚文化问题也在全球化话题背景下被关注与讨论,包括性别文化观念差异、乡村与都市文化生活方式差异、种族/民族文化差异与冲突等。就主题而言,这些议题既有普遍性又有各文化内部的特性。因此,在赏析过程中势必要结合本文化实际进行反思比较,帮助学习者在学进去的同时学出来,借鉴部分文章的话语策略讲好中国故事。

四、结语

英语专业走复合型还是专业型道路本身并不矛盾,新文科理念的融入使得专业发展的道路在坚持专业人文属性的基础上注重新时代的复合型人才需求。只有对学习者有基本专业人文素养的坚持才能有相应的学习力去拓展专业能力,向外交叉融合,进而成为真正的复合型外语专业人才。专业人文素养的根本在于发现专业本身的跨文化人文属性,并从核心学科文化学的理论与方法中汲取养分。从宏观角度看,文化学的融入是为了培养学生宽容的世界文化观,并用比较与跨文化的方法结合实际反思日常交际问题。综合英语课程作为英语专业基础课程中的核心代表犹如中文专业中的汉语课。从选材到学习者的最后习得,它都深刻地影响了学习者认识问题的角度和行为的高度。这在文化观、文化模式、文化现代化维度理论的结合与实践中得到了具体的演绎,对欧美地道文章的精读一方面是语感层面的熏陶,另一方面是跨文化积极阅读的自我反思与文化自觉强化。通过具体课程案例视角的文化学融入研究,与商务、翻译、文学有关的专业课程从中也可以有所借鉴启发。

[1] 蔡基刚. 外语教育政策的冲突: 复合型人才还是英语专业人才培养[J]. 东北师大学报, 2019(4): 1-6.

[2] 仲伟合, 蒋洪新. 无用与大用——从《国标》谈英语学科定位与建设[J]. 中国外语, 2015(2): 4-7.

[3] 王铭玉, 张涛. 高校“新文科”建设: 概念与行动[N]. 中国社会科学报, 2019-03-21(4).

[4] 操太圣.知识、生活与教育的辩证: 关于新文科建设之内在逻辑的思考[J]. 南京社会科学, 2020(2): 130-136.

[5] 胡开宝. 新文科视域下外语学科的建设与发展——理念与路径[J]. 中国外语, 2020(3): 14-19.

[6] 权培培, 段禹, 崔延强.文科之“新”与文科之“道”——关于新文科建设的思考[J]. 重庆大学学报, 2021(1): 280-290.

[7] 王宁. 新文科视野下的外语学科建设[J]. 中国外语, 2020(3): 4-9.

[8] 余亮妹. 英语专业培养的跨文化认同思考[J]. 福建教育学院学报, 2021(1): 73-75.

[9] 郭齐勇. 文化学概论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2014.

[10] JACKSON J. Introducing Language and Intercultural Commu-nication [M]. London: Routledge, 2014: 90.

[11]王志丽. 基于超星学习通的《综合英语》混合式教学模式改革[J]. 辽东学院学报, 2018(3): 121-126.

[12]华维芬. 两套综合英语教材问卷调查结果与分析——《现代大学英语: 精读》和《综合教程》的比较分析[J]. 外语研究, 2014(4): 53-57.

[13]陈丽霞. 高校英语专业课程的思政价值内涵与实现路径——以《综合英语》课程改革为例[J]. 江西中医药大学学报, 2019(3):104-107.

[14]付小秋, 张红玲. 综合英语课程的跨文化教学设计与实施[J]. 外语界, 2017(1): 89-95.

[15]孙璐. “语言技能”与“人文教育”双璧合一的英语专业教学——基于上海外国语大学英语专业综合英语课的人文化教学改革[J]. 外语教学理论与实践, 2018(2): 65-70.

[16]伊咏. 英文原著嵌入综合英语课程的教学改革探析[J]. 大学教育, 2021(5): 125-129.

[17] SAMOVAR L A. 跨文化交际[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2000.

New Liberal Arts Approach to English Major Study:An Integrative English Course Perspective

YU Liangmei

(Jinshan College, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

Taking the comprehensive English course as an example, this paper explores the theoretical value of the concept of new liberal arts in the contradiction of the development of English majors, and finds that the integration of culturology conforms to the development law of English majors and the cross-cultural humanistic attributes of the majors. In combination with cultural perspectives and methods, cultural models, cultural modernization and other cultural dimensions, the content of the integrative English course is interpreted across cultures to resolve the dilemma of professional identity and achieve the training goal of improving cultural tolerance, cultural awareness and cultural identification ability.

English major; new liberal arts; culturology; courses

G642

A

1009 - 2560(2022)05 - 0072 - 05

2021-09-23

教育部高等教育司产学合作协同育人项目“新文科背景下外贸函电的教学模式创新与资源开发”(202101376008);福建农林大学金山学院青年教师科研基金项目“网络文学翻译平台的跨文化研究”(kx210607)

余亮妹(1987-),女,福建福州人,讲师,硕士,研究方向:跨文化交际研究。

(责任编辑 张文鸯)