一门四代,从热爱到热爱

2022-11-02戴来

戴来

☉ 宋祖惠,千里之行

拿到一本新书,我习惯先翻翻后面的跋。后记好比是作者的私房话。看书画,我下意识会先去读印章,尤其是闲章,从中多少可以窥见书者的志趣。

小时候,印章让我觉得是一个神奇的东西,印面是反的,盖在纸上是正的。这里面似乎有着某种哲理性。

家中抽屉里有两枚图章,邮递员在外面一喊我父亲的名字,奶奶就会飞快地从抽屉里取出图章,乐滋滋地去拿远方女儿给她的汇款单。邮递员哈一口热气,在签收本盖上图章印。有一次,邮递员哈了好几口气也没出印,于是掏出书包里的印泥沾了沾,沾多了,盖出一片新娘子上花轿眼泪汪汪的喜庆。我在一旁抢先拿过印章,奔回房间,在摊开的作业本上,深深浅浅地盖呀盖,盖出了满满一页的“爸爸”。第二天交作业,被老师叫到办公室训了一顿。

最早读到宋咏的作品是在陶文瑜送我的一幅书法上。那天陶老师难得不先问自己的字精不精,而是指着起首章,你看看,这只章阿灵?继而用力介绍了一番操刀者宋咏。

一晃,陶老师走了快三年了。

前些天采访宋祖惠、宋咏父子,我提前做了点功课,预计两个小时,要是碰到爱聊的采访对象,三个钟头未必能刹住车。我平日里话不多,遇见陌生人,话更少。没想到,宋咏比我还不爱说,交流起来像是挤牙膏。我心想,你名字里有个“咏”,真是徒有虚名啊。

当我把准备的问题问完之后,似乎屁股还没坐热。我开始担心冷场。打个不恰当的比喻,就像战场上炮弹用完了,可仗还没打完,怎么办呢,看来要落荒而逃了。所幸他父亲宋祖惠老先生挺健谈,在我和宋咏中间刷吧刷吧,硬是刷出了一些泡沫,不愧是搞过工会工作的。

早年间,宋祖惠是东吴印社的骨干,本职工作是一家工厂的工会主席。工会的任务之一是组织职工开展健康向上、寓教于乐、小型多样的文娱体育活动。宋祖惠组织的多个兴趣小组中就有书法篆刻。职工们一入门才知道,刻图章是老百姓的叫法,是街边刻印社的事,是做生活,老宋带他们学习的是篆刻,是一门艺术,属于艺术创作,于是投身艺术培训的职工异常踊跃。当时沙曼翁、瓦翁等一批老先生,还被请去厂里做过辅导。眼下苏州好几位篆刻家,都曾是宋老的学生。

退休之后,宋老先生的生活重心还是水墨和治印,依然是放下毛笔拿起刻刀,放下刻刀拿起毛笔,起起落落间,作品不断。近些年,他陆续将四大名楼相关的诗词名篇篆刻成章,单单已编辑出版的《滕王阁序印谱》,就有一百五十四方印,是集秦玺、汉印、砖文、瓦当以及明清诸家印风,并融入了简牍与帛书之意的一次呈现。

在篆刻上,还有一件让宋老得意的作品,那就是他的儿子宋咏。

宋咏幼时随爷爷宋吟樵一起生活。宋吟樵一生爱好金石水墨,早年间在东山镇开了一家“鼎有酱园店”,颇有规模,另外在苏州城里也有一些产业,家境殷实。尽管后来生活几经变故,许多东西他主动或被动地放弃了,金石水墨始终没有放下。日渐月染,水墨一早就为宋咏的人生之路打上了底色。

☉ 宋祖惠

宋咏最初学的是画画,不过父亲宋祖惠在一旁篆刻的样子更加吸引他。一把小刀在石头上一番拐弯抹角,石头上就有了神奇的线条和图案。

稍大一些,宋咏开始跟父亲学篆刻,别的小朋友在外面嬉笑打闹,他在房间里捉刀向石,与石头周旋磨合。这么想来,宋咏的性格倒是和石头有几分相似,讷讷无言,静默自处。再一想,篆刻者其实是和石头在相互给予互相成就,篆刻者于无声处寻找灵感,石头在方寸间等待耕耘。

1985 年是牛年,当年生肖邮票上那只牛的造型宋咏越看越喜欢,于是依样刻了一方。过程中究竟是哪一刀哪一个瞬间突然让他感觉上道了,触摸到了一个不同以往的更阔朗的世界,不好说。感觉这东西真的不好说,说出来不是不到位,就是一不小心夸张变形了。宋咏现在回过头去看,1985 年算得上是自己的转折之年,之前虽然实践不少,其实并没真正入篆刻之门,只是做了一些像是游泳前的热身准备动作。

现在入水了。那些自己敬仰的出现在古印谱上的篆刻大家就站在对岸。以前自己想要接近,也只能是想想,现在不一样了,虽然离对岸还很远,可是已经出发了。仰泳是最轻松解乏的泳姿;蛙泳最慢,可是护腰;自由泳速度最快,最实用;蝶泳学起来最难,但最燃脂……宋咏变换尝试着各种泳姿,试图找到最合适自己的。水面宽阔,也许一辈子也游不到对岸,然而在途中,对他来说本身就是意义。他已经隐约看到了对岸的一些轮廓。他确信古人就在对岸。那么什么时候能站在古人面前呢?

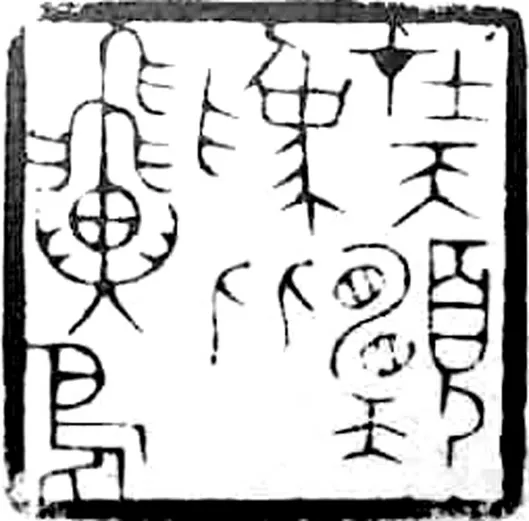

☉ 宋咏作品 在天愿为比翼鸟

如果说父亲宋祖惠是第一位带领宋咏走上篆刻之路的老师,那对篆刻的热爱就是宋咏的第二个老师。

有一段时间,宋咏感觉自己眼高手低,创作停滞不前,再怎么奋力游划,还是在原地,他不禁自我怀疑,甚至自我否定。在最困惑焦虑的时候,宋咏也很清楚自己这辈子是不会放弃篆刻的。热爱有时候类似于一场偏执的钻牛角尖的恋爱,不管怎样,就是放不下。

既然遇到了创作的瓶颈期,他索性放下刻刀,转而写字画画,从书画中去寻找线条的塑造和空间的调配,揣摩如何将“笔势”转化成“刀势”。他相信印从书出,更追求印外求印。他读古印谱、观摩古器物、去各地看书画展和工艺品展,从观摩和临摹中汲取营养,一段时间后再拿起刻刀,觉得豁然贯通。

宋咏已经记不清自己摸过多少块石头刻了多少方印了,而为女儿宋晨瑶降临人世而治的那一方印,他至今记忆犹新。上面有孩子的名字、出生时间和地点以及初为人父的喜悦。这么说来,宋晨瑶是一脚跨出娘肚皮,第二脚就踏在了石头上,从出生的那一刻已然和金石结缘了。

小姑娘打小就看见那个她叫“爸爸”的人在画案前拿着石头玩,在她眼里,画案上的玩具真多啊,尤其是印泥盒,打开盖子,里面红红的,颜色比番茄酱艳,薯条沾番茄酱,好吃,石头往里面沾沾,钤在纸上,出来的是图案,好玩。

爱因斯坦说,兴趣,是最好的老师!在玩碎了好几个印缸后,宋家的第四代宋晨瑶也拿起了刻刀。先是简单的线条,然后是小朋友感兴趣的卡通图案,慢慢熟悉了刀性石性后,宋咏开始引导她临习秦汉印。

在宋晨瑶身上,宋咏依稀看见了儿时的自己。宋祖惠也依稀看见了儿时的自己。他们还依稀看见了下一代的下一代。

我想起来儿子小的时候,也就三四岁的样子,我们带着他去朋友家玩。大人聊天的时候,我那个作家朋友随手给了他一本稿纸,让他涂画。没想到在随后的一个小时里,他老人家趴跪在椅子上没有下来过。从后面看,他小小的身躯上那颗大大的脑袋埋在稿纸里,好像在啃那本稿纸。他涂画得是那么地投入,以至于我恍惚间觉得他是在炮制巨作。到了要离开的时候,他意犹未尽地从椅子上爬下来,把稿纸递给我,同时不无骄傲和期待地看着我的反应。竟然写了满满当当两页,天哪,一个格子都没落下。而且落笔基本都在格内,可见有多么认真。可是他还没有开始识字啊。再细一看,格子里除了他仅会写的阿拉伯数字,其中“9”还写反了,其余的就是一个个难以命名的图案,那是他想象中的字。在稿纸上写字,对于他来说,就是日常生活中看见妈妈工作的样子。他刚才是在模仿,并且沉浸其中。那天我们大人聊了一个小时的天,儿子则完成了人生中的第一篇文章。

现在有的父母一边刷着手机或搓着麻将,一边抱怨孩子没有阅读习惯,明明家里给孩子买了一堆书,就是不读,就知道玩手机玩游戏,真没办法。我想说,这样的父母说这样的话真是不害臊。

扯远了。

宋咏的第三位老师是篆刻大师韩天衡。拜师四年以来,宋咏自觉受益良多,很多苦思冥想都无解的问题,有时候老师的一个点拨就像暗夜里的光亮,爬山爬得筋疲力尽快要泄气时握住的那只给力的手,不但照亮了前方,而且给出了方向。

宋咏的作品,我既没资格也无认知能力去评说,还是藏拙为好。只知道他多次获奖,同道之人溢美之词无数,而他的人品更是有口皆碑。

一个艺术工作者,我总觉得当其专业做到一定境界后,和同行比的就是做人了。我说的“做人”不是“会做人”的“做人”,而是人品。宋咏,为人低调、内敛、厚道,谦谦君子。

☉ 宋咏

在这里,我也不能老三老四地感叹宋祖惠教子有方,只能说宋家家风好,当然还有宋咏个人的秉性修为。

当年东山崇本堂的主人宋吟樵大概没想到,不仅自己的儿子宋祖惠承传了家风和印学,自己的孙子宋咏更是成为了吴门篆刻流派的佼佼者,并且第四代的宋晨瑶和宋昀泽也加入了吴门印风的承传行列。

宋昀泽是宋祖惠的孙子,宋咏的侄子,我见过他小学时创作的一枚印花,“采庐”两字,元朱文,线条精细,神采奕奕,是他小学毕业送给老师留念的礼物。在那个年纪刻成如此面目,我忍不住想用陶文瑜的口吻说一句,后生可畏啊。

2018 年,由苏州市文学艺术界联合会、苏州市书法家协会联合主办的“吴门宋氏四代篆刻展”在苏州四合空间开幕,展览汇集了宋吟樵、宋祖惠、宋咏、宋晨瑶和宋昀泽一门四代数十件篆刻作品。一门四代的承传,不能说是奇迹,但也足够难得,足以令宋家骄傲的了。