试论折沿盘的发展与东西文化元素交融

2022-10-28郑柳婷

郑柳婷

(福建中国闽台缘博物馆,福建 泉州 362000)

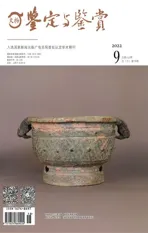

瓷盘作为陶瓷器中的重要品类之一,贯穿于古今中外劳动人民的日常生活中,成为璀璨历史的见证者之一。福建中国闽台缘博物馆收藏的明漳州窑青花鹤鹿山水纹花口大盘,体量较大,呈菱花口,薄圆唇,宽沿向外翻折,腹部可见有微弧,底部宽圆平坦,带矮圈足。瓷盘足部可见有明显的粘砂痕迹,这是漳州窑叠烧的有力证明。瓷盘内部口沿以青花彩绘阆苑琼楼山水图,底部则是青花彩绘松鹿同春、鹤舞云间图,象征高贵吉祥,寓意福禄双全。瓷盘的外部口沿处以青花绘制缠枝花卉纹饰,腹部则以青花彩绘折枝花果纹。内外花卉纹饰层见叠出,象征繁荣昌盛,寓意兴旺发达。瓷盘的胎体厚实沉重,灰白色的胎体瓷骨之上施釉,釉面纯净,灰中泛白,表面可见少量裂纹。瓷盘的青花钴料发色青莹幽亮,品质上乘(图1)。在此件明代花口大盘上可见有传统折沿盘的经典特征,而折沿盘与一般日用器中盘子的区别在于其宽平折沿。折沿盘是指形制多为口沿向外翻折的大盘,其内壁微弧,底面平整,带有矮型圈足。按照瓷盘的口沿形制可将其分为两种类型,即菱花口折沿和圆口折沿。菱花口折沿盘因盘口部有菱形花的边沿而得名。菱花口折沿盘常见约有16个菱形花瓣,菱形花瓣只在口沿部而不向内部延伸。大盘口径通常在40厘米以上,有的大至50厘米以上。福建中国闽台缘博物馆收藏的明漳州窑青花鹤鹿山水纹花口大盘,典型的菱花口,宽平折沿,从形制到纹饰无不彰显明代折沿大盘的精致与典雅。面对如此经典的菱花口折沿大盘,对于菱花口折沿盘的文化内涵与历史源流的探求犹如陌上柔桑破嫩芽,一遇春雨便生发。

图1 明漳州窑青花鹤鹿山水纹花口大盘(福建中国闽台缘博物馆藏)

1 关于折沿盘的缘起

据相关数据显示,现存传世折沿盘以宋元者居多,而唐代及之前的折沿盘并未多见。元代的折沿盘造型在各大窑口均可窥见,其中龙泉窑、景德镇窑最为常见。大量卵白瓷、青白瓷、青花瓷的折沿盘开始出现,并使用了点彩、贴花、阴阳刻纹、青花彩绘等多种多样的装饰技法,掀开了折沿盘绚烂的历史。自元代开始,折沿盘逐渐融入伊斯兰文化因素,顺应了海外市场的需求,开始在外销瓷市场中占据越来越重要的位置,国外博物馆中收藏的大量青花折沿大盘便是折沿盘外销的最好见证。明清时期的折沿盘在元代青花折沿大盘大量外销的基础上进一步发展,根据海外市场的需求不断创新,将中国传统纹饰与西方以及伊斯兰等海外不同的文化因素相结合,以克拉克瓷盘为代表的外销瓷产品便是在此时享誉海内外,深受海外市场的欢迎。福建中国闽台缘博物馆的明漳州窑青花鹤鹿山水纹花口大盘也是这一时期的典型代表。

以菱花口折沿为造型主要特点的折沿盘,与传统的日用瓷器造像相比,造型更多了异域风情。对于折沿盘的起源,显然并不能简单地将其立定为普通的日用造型的应运而生,而应将折沿盘放置到特定的、不同东西文化碰撞交流的社会历史背景之下,如此才可以得出更为贴切的答案。

1.1 中国仿唐代铜镜造型说

折沿盘以其独特造型而获名,对其折沿造型的来源有多种说法。梁寿子在《伊兹尼克釉陶器的中国因素》一文中提出:“折沿盘边缘的菱花口沿始源于唐代铜镜,经过宋代的发展,元代晚期、明代早期的青花菱花口折沿盘大量生产,当这些产品出口之后,西方陶瓷业便广泛学习并借鉴使用了其花口等造型装饰。”通过对比现存青花折沿大盘和唐代花口铜镜的造型、装饰手法与花纹,不难发现二者之间存在共通之处,同样强调口沿装饰和内底心装饰,都采用了同心圆的装饰布局方式,继而推断出二者之间存在借鉴关系。

1.2 东方制瓷业发展与西方金银器造型仿造说

折沿盘的宽平折沿犹如万绿丛中一点红,显眼而夺目,然而宽平折沿在瓷盘上的应用绝非一日之功。袁泉在《唐宋之际陶瓷工艺对金属器的借鉴》中认为:“从唐代开始宽平折沿盘碟类金属器开始流行,但宽平折沿在陶瓷器的运用则相对滞后,因为宽平折沿对于陶瓷原料而言对于其制胎时成型不易,烧造时又易变形,这一些问题直到制瓷技术中的模制和覆烧技术的成熟才得以解决。可以说因为制瓷技术的进步,为仿制西方金银器造型的创新提供了可能。”因为金银器的贵金属属性注定了其不能在日常生活中得到广泛的运用,而只能局限于上层贵族的生活圈内。而陶瓷烧造工艺的提升,为精美器物走入寻常百姓之家创造了可能,一经推出,便得到了市场的热烈反馈。

折沿盘宽平折沿的造型中有萨珊、粟特文化的因素,这一器类在初唐和盛唐的金属器中多有出现,所以折沿瓷盘的出现并非偶然,而是在西方金银器造型和瓷器生产技术的变革的共同作用之下而产生的瓷器造型的创新。其宽平折沿的造型并非是对唐代金银器造型的简单复制,在当时宽平折沿这一造型对于尚未成熟的陶瓷生产技术而言是一项严峻的考验。极易变形的器物造型与难以掌控的陶瓷烧造生产技术之间的较量,直到定窑瓷器生产中的模制技术和覆烧工艺的出现与成熟才算得以和平解决。

定窑的陶瓷工匠最早掌握了模制和覆烧技术,为宽平折沿大盘的大量生产提供了技术支持。早期的盘口沿是圆形的,莲瓣形和其他瓣形盘在其后相继出现,有时在异形弧壁上还出现复杂多变的口沿。这些带有花口的复杂形式的折沿盘相比于早先简单的圆盘更能与金银器媲美。陶瓷工匠掌握了新技术,并没有就此摆脱原影响其生产的金银器模型,相反,他们利用自己的新技术更精确地将东西方的文化因素进行融合,折沿盘的独特造型也水到渠成。

折沿盘是仿造西方金银器造型而产生的独特造型的说法是学术界普遍赞同的说法,因为该说法不单纯从折沿盘与金银盘的外在形制论起,还结合了制瓷工艺的发展,分析了折沿盘造型成形的技术支持,多方面论证具有说服力。现在发现的折沿大盘中除了强调口沿装饰外,还重视内底心装饰,而腹部装饰往往简洁或留白。对比唐宋时期的折沿盘和元明清时期成熟的折沿盘的形制,可以发现的是二者之间在尺寸、形制和装饰手法上都存在较大的差异。元明清时期成熟的折沿盘在造型上以宽平折沿大盘为主,口径和腹深的尺寸普遍大于宋代的折沿盘。在装饰手法上,元明清时期成熟的折沿大盘以青花彩绘装饰为主,风格有别于唐宋时期的单色釉装饰。两种风格不尽相同的折沿盘之间的差异应该还需要更多的文化因素来进行补充。因此,对于折沿盘的形制是仿造西方金银器造型的说法应该给予肯定,但必须知道的是唐宋时期的折沿盘只是折沿盘造型发展的初级阶段,元明清时期成熟的折沿盘的形成还需要融入更多不同的文化因素。

1.3 泛伊斯兰文化的成果说

英国人玛格丽特·梅德雷在《论伊斯兰对中国古瓷的影响》中提道:“青花瓷是中国窑工在接受伊斯兰国家订货时,因为西方要求的器物造型普遍较大,大量的器物空白需要进行装饰,而伊斯兰同心圆装饰方法的运用得到了市场的认可,将伊斯兰风格与中国传统题材纹饰相结合,采用放射性布局重复装饰在留白空间,此种装饰手法的运用却意外收获了市场的喜爱。”

元朝时期,中外贸易的进一步发展,为瓷器生产创造了新的市场。而蒙古族与伊斯兰人的生活方式和习俗与中原大陆有较大的区别。在《景德镇出土陶瓷》一书中刘新园先生将折沿盘称为“劝盘”,提到“蒙古人重宴饮,按其风俗需向宾客劝酒,为防止把盏劝酒时酒洒在地上,特以此盘承而劝之”。大体量瓷盘的产生正是为了迎合元朝时期主流蒙古人群的生活习惯与风俗。通过观察元代的青花大盘,还有土耳其、伊朗等地存留的青花瓷盘,可以发现玛格丽特·梅德雷所说的在器形加大的情况下,将富有伊斯兰文化特征的同心圆装饰方法与传统中华纹样相结合,采用重复的装饰方式大面积使用在加大的器物上,用以填补加大器型产生的空白,在繁简之间寻求新的平衡。成熟的元青花折沿大盘以中华传统纹样融到同心圆的装饰布局中的装饰方式的产生与繁荣便有了缘由。

在土耳其托普卡帕宫所藏青花花口留白花卉纹大盘,直径46厘米,图案共分五层:第一层绘海水纹;第二层留白芍药纹;第三层留白莲瓣杂宝纹;第四层留白四簇如意云头菊花纹;第五层留白菊花火焰纹。这种繁密而匀称的构图与古波斯金银器纹饰一脉相承。而类似青花鱼藻纹大盘、青花凤穿花大盘,则体现出鲜明的中国绘画风格与中亚艺术元素的融合。

1.4 西方外销订单专供说

万历四十四年(1616)十月十日,荷兰东印度公司的往来书信中提道:“这些瓷器都是在偏远的中国内地进行制造的,卖给我们各种成套的瓷器都是定制的,预先付款。因为这类瓷器在中国是不用的,中国人只有拿它来出口,而且不论损失多少也是要卖掉的。”这些信件中的信息反映了贸易者在中国定制各种成套瓷器的情况。同一时期,克拉克瓷登上远洋大船,在大洋彼岸受到了世界潮流的追捧。

通过对比克拉克青花大瓷盘和传统青花折沿大盘的造型与装饰手法,可以发现二者在造型上都采用了宽平折沿的形式,大小尺寸也较为相近,都呈大盘状。克拉克瓷的胎体较薄,瓷质精良,相比元朝粗犷的大瓷盘,体现出明清时期外销折沿盘的制造工艺的进一步优化的特点。从装饰形式上可以看出克拉克瓷装饰风格与元代青花折沿大盘之间存在共通之处,二者都深受伊斯兰装饰手法的影响,放射状布局的开光,在互相类比之中形成你中有我、我中有你的整体。同时,从克拉克瓷开光的几何外廓形状可以看到是充分借鉴伊斯兰几何纹样的结果,其辅助纹饰线条也在组合变化之间体现了伊斯兰文化的神秘感。这一现象表明,西方外销订单的出现推动了传统折沿盘的整体发展,同时开创折沿盘的新时代,推动了克拉克瓷盘的发展与兴盛。

2 折沿盘的东西文化交融——漳州窑克拉克瓷盘的兴盛

克拉克瓷盘作为折沿盘中的翘楚,最早发现于公元1602年号称“克拉克”号的葡萄牙商船。大量精美的青花瓷器在此船上被发现,因瓷器的产地尚不明确,便将此类精美的青花瓷器命名为“克拉克瓷”。现学术界普遍认可克拉克瓷的生产窑口包括以江西景德镇窑为主、福建德化窑和福建漳州窑扩大生产的近100多个窑址,其中景德镇窑口出品的克拉克瓷以做工精细著称,但产量和销量还是以漳州窑、德化窑的产品为多。

青花瓷的大量外销除了西方市场本身的吸引力外,最重要的还有明清时期民窑产业的外推力,只有寻求更多的海外新的销路才能打破当时制瓷业因官窑衰退而产生的困境。官搭民烧新形势的兴起为制瓷业的发展注入了一针强心剂,陶瓷产量也随之激增。在供大于求的市场环境面前,海外市场的开拓就是大势所趋之下的天时地利人和。在新的市场需求的刺激下,制瓷业的产品升级也就水到渠成了。大量具有伊斯兰风格的金属器具造型被引进到陶瓷用品的制作工艺中,宽平折沿大盘因符合了多人共食的需求而广受海外民众的追捧。瓷盘上放射性同心圆装饰纹样的层层蔓延,犹如涟漪一般由中心一点一点地向四周扩散,形成层次分明、富丽典雅的构图和装饰设计,异域风情跃然纸上,克拉克瓷正是在此种装饰风格盛行的背景下产生的精品之作。克拉克瓷的兴盛,为漳州窑的发展注入的是一阵外销贸易的东风。

明末,由于倭寇在东南沿海横行,加之北元政权的滋扰,明朝政府开始推行禁海令,此时泉州港早已不复宋元时期的辉煌,漳州的月港则如新星一般一跃成为“藉舟楫之利,以腴丽甲天下”的对外港口。被外贸商贩争相追逐的克拉克瓷也是在这一阶段由漳州平和的南胜、五寨等民窑生产后,沿着乡涧支流运送到月港,装船远航沿着古代海上丝绸之路销往海外。明朝万历元年的《漳州府志》卷二十七中记载:“瓷器出南胜者,殊胜它邑,不胜工巧,然犹可玩也。”据文献资料记载,“1621至1632年间,荷兰东印度公司曾三次在漳州收购瓷器,数量动辄上万,同时,日本人也从漳州购买瓷器,其中不乏数目可观的南胜、五寨窑产品”。这样的繁荣景象一如长风破浪,持续发展到清朝初年海禁的进一步实行,漳州月港开始走向衰弱,漳州窑的制瓷业也因为海外销路的凋零而慢慢走向落寞,克拉克瓷也只能不复往日风采。

来自漳州窑的克拉克瓷,不同于景德镇窑所产的一般精致,但漳州窑所产的克拉克瓷也以端方大气的器型而深受市场的喜爱。其具体的器物风格特征表现为造型端正,线条流畅,内部的青花装饰纹样与图案采用的内容涉猎广泛、题材生动、寓意美好,展现了明清时期商品经济市场的推动下民间艺术的盛行与活力。各种开光图案被运用于克拉克瓷盘的宽边折沿的装饰创作过程中,内容以卷草纹、如意云头纹、道家八宝纹、火焰奔马纹、海水江崖纹、绶带纹等民间纹饰为主,辅以各种繁复的锦地花纹。在瓷盘的内部除了繁复的花纹装饰外,还可见有部分留白与其繁简呼应,以达到装饰画面的平衡,对称、成组等布局方式的运用令和谐质感油然而生。除了上文所见的福建中国闽台缘博物馆现存的明漳州窑青花鹤鹿山水纹花口大盘为典型代表之外,随着近年来各大考古沉船的发现,数量众多的漳州窑克拉克瓷的出水,重现了明清时期漳州窑克拉克瓷的绚丽风采。其中以2011年出水的“南澳Ⅰ号”最为丰富。

据考古报告研究发现,“南澳Ⅰ号”出水的文物中瓷器占据了大部分,还有少量的铜器、铁器、锡器和陶器。瓷器以漳州窑所生产的外销青花瓷为主,“瓷器的主要器型包括有大盘、碗、钵、杯、罐、瓶等,其中的装饰纹饰包括了人物纹、花卉纹、动物纹等常见纹样,此外还有极具特色的汉字、绶带纹、凤鸟纹、十八学士登瀛洲、米芾拜石的典故等”。青花大盘为出水数量最多的器物之一,通过分析发现其形制均较大,直径为30厘米左右。青花瓷盘内壁的装饰图案包括了仕女、书生、牡丹、麒麟、花草、鱼虫等,具有典型的克拉克瓷的装饰风格。其中典型代表有“南澳Ⅰ号”出水的青花高士景观图折沿盘,口径为25.6厘米,足径约为11.5厘米,高约6.5厘米。瓷盘为微敞口,宽平折沿,内壁微弧,底部平整,带有矮圈足,底足粘沙。瓷盘的胎体较为厚重,胎色呈灰白色。表面通体施有青白色釉,釉色微微泛青,上部以青花绘有纹饰装饰,青花呈色灰中泛蓝。内沿用弦纹和几何纹相间而饰,呈带状菱形纹。内底用弦纹将纹饰分为内、外两层,内层以人物纹进行装饰,青花彩绘高士景观图。风雅的高士头戴丝帽,面容清雅,颌下带长须,身穿长袍带束腰,风流倜傥,双手抄于背后,挺肚,抬头望月,立于花间,寓意“举头望明月”,颇有诗仙的韵味与风骨。外层则以连弧纹饰之,外壁多周弦纹环绕其间。青花高士景观图折沿盘直观地将传统中华文化代表的高士景观图与西方文化色彩浓厚的几何纹饰层层递进,融合于一折沿大盘纹饰中,为明清时期中西方文化的交融做出了详细的注解。折沿盘源起中华,从传统青花折沿盘到克拉克瓷的跨越,其间将传统中华文化与西方社会和生活需要相结合,受到了海外市场与人民的追捧。

3 结语

折沿盘的流行是一个长期、不断延续与创新的历史过程,在这个过程中,折沿盘源生于中国传统文化中的盘类器物的基础造型,但又不断吸收来自外域的文化因素,其中包含了西方的金银器工艺、伊斯兰文化元素,在不同的时代展现出不同造型风格。对于折沿盘这一典型的外销瓷器的起源,综合上文的论证,可以得出的结论是:折沿这一特殊的造型多被运用于金属容器的装饰过程中,早期并未用于瓷器。从黑石号出土的青花小盘中依稀可见之后折沿盘发展的原型。将后期成熟的折沿盘与唐代的铜镜及金银器的形制进行对比,可以得出二者之间可能存在一定的联系,由此可以看出折沿盘这一中国传统瓷器的产生是唐代中西方文化共同作用的成果。到了元代,青花折沿大盘的广泛流行,这一风尚的兴起又与穆斯林的生活方式的介入以及伊斯兰文化的传播有紧密的联系。明清时期在折沿盘不断扩大外销时期的同时,带有西方风格的折沿盘造型应运而生,克拉克瓷盘的产生反映了明末清初时期外销青花瓷盘制作工艺的集大成,其源起与发展是多种文化因素共同作用的成果。

①华文图景收藏项目组.瓷器收藏实用解析[M].北京:中国轻工业出版社,2007:74.

②梁寿子.伊兹尼克釉陶器的中国因素[J].四川文物,2015(3):90.

③袁泉.唐宋之际陶瓷工艺对金属器的借鉴[J].华夏考古,2008(4):117.

④玛格丽特·梅德雷,于集旺.论伊斯兰对中国古瓷的影响[J].景德镇陶瓷,1987(3):56-58.

⑤刘新园.景德镇出土陶瓷[M].香港:香港大学冯平山博物馆,1992:192.

⑥姚澄清,姚连红.江西明万历外销瓷盘的发现[J].南方文物,1996(4):83.

⑦高大庆.明末平和窑青花瓷之艺术特征[J].陶瓷科学与艺术,2017,51(8):66.

⑧黄忠杰.荷兰普林西霍夫博物馆藏漳州窑瓷器[J].紫禁城,2011(4):64.

⑨广东省文物考古研究所,国家水下文化遗产保护中心,广东省博物馆.广东汕头市“南澳Ⅰ号”明代沉船[J].考古,2011(7):42.

⑩宋中雷,黎飞艳.南澳Ⅰ号明代沉船2010年出水陶瓷器[J].文物,2012(3):60.