新文科背景下新闻传播专业“金课”建设的思考

2022-10-14崔明伍孙昕

○崔明伍 孙昕

一、“新文科”的源起

中文学界目前普遍认为,“新文科”这一概念由美国西拉姆学院率先提出,主要是指对传统文科进行专业重组,为学生提供综合性的跨学科学习。西拉姆学院(Hiram College)院长Lori Varlotta 说:“在西拉姆学院,随着学生参与实习、实地研究、服务项目和出国考察,学习的范围远远超出了校园。”为此,西拉姆学院为全体全日制大学生和所有教职工配备了专业版iPad、苹果触控笔和键盘,并启动校园移动技术计划“Tech and Trek”——“学生学习如何创造性和批判性地使用技术,以促进他们在校园内外的学习。”

在“谷歌学术”中搜索“new liberal arts”,发现上世纪80年代就有人讨论“新文科”了。斯隆基金会的斯蒂芬·怀特(Stephen White)于1981年提出,(美国)许多文科院校的课程正在将应用数学和技术素养纳入课程的发展方向。怀特还指出,大学应该根据日益计算机化的时代(computerized era)要求调整课程。到本世纪,更多学者讨论将技术融入文科教育的问题,以及“设计思维”和文科教育的关系。斯坦福大学也推出“Media X”项目。“Media X不是实验室或研究中心,而是一个智能网络。它是一个促进研究、设计和使用互动技术——互动媒体——使用任何合适的方法和范式的网络。其中的‘X’是一个变量,可以指涉任何相关学科。”2007 年,在本宁顿学院(Bennington College)75周年校庆时,时任院长科尔曼(Elizabeth Coleman)就发出新文科建设的倡议:“概言之,只要我们的基本目标还是培养学生在世界上有效行动(act effectively),它意味着对最基本的东西要有新的思考。这意味着我们要跨越几个世纪以来形成的课程思维的鸿沟。也意味着视觉和表演艺术家、科学家、作家和社会科学家将联手设计和教授新文科(课程体系)。”

我国的文科建设也随着时代的进步和技术的革新在不断发展。2018 年,教育部决定实施“六卓越一拔尖”计划2.0(以下简称2.0 计划),“新文科”概念浮出水面。2019 年,教育部等13个部门正式启动2.0计划,要求全面推进“四新”建设。新文科建设随着2.0计划的正式启动逐渐进入大众的视野并引起了更为广泛的关注,成为促进我国哲学社会科学繁荣发展的新的战略。2020年,《新文科建设宣言》发布,宣言全面部署了新文科建设,新文科建设进入全面启动的新阶段。

二、新文科背景下的“金课”建设

课程建设是学科建设的基础单元,也是人才培养体系的关键要素。

2018年8月,教育部印发了《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,提出各高校要对各门课程的教学内容进行全面梳理,淘汰“水课”,打造“金课”,切实提高课程教学质量。这是教育部文件中第一次正式使用“金课”概念。“金课”建设作为建设新文科的三个具体举措之一,对于构建新的育人育才教育生态具有至关重要的作用。

相对于低阶性、陈旧性的“水课”,“金课”是需要教师认真花时间、精力和情感上的课,是具有高阶性、创新性和挑战度的课。同时,“金课”要产生良好的效果,也需要学生的配合,即课堂和课余时间都要进行较多的学习和反思。一流本科课程建设,就是要给课程“脱水”,让老师和学生走出“舒适区”,进而提升课程质量。教育部高等教育司司长吴岩呼吁在未来两到三年要下大力气建设包括线下、线上、线上线下混合、虚拟仿真、社会实践在内的这五类“金课”。

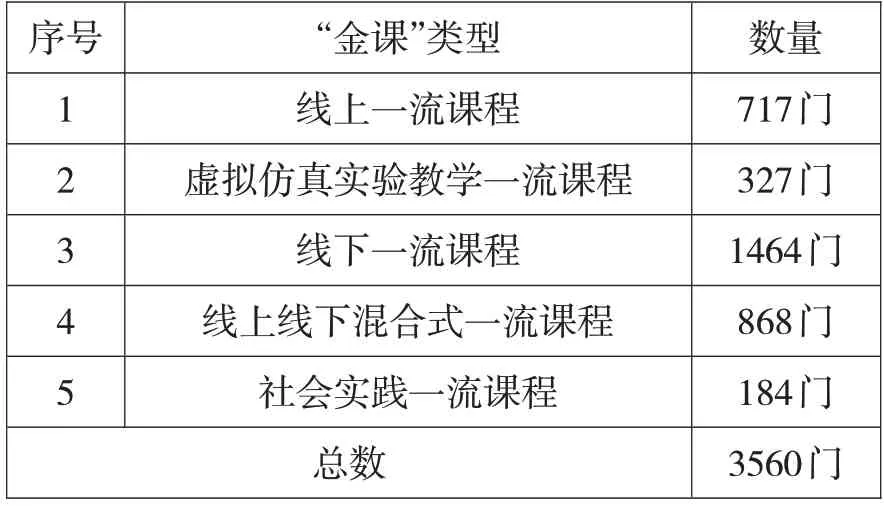

课程承载着教学思想、教学目标和教学内容,课程质量及水平综合反映了学校的师资力量、教学条件和教学水平,直接影响人才培养质量的高低。2019年10月,教育部正式发布《关于一流本科课程建设的实施意见》,计划通过三年左右时间建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。时隔一年,教育部于2020 年10月公示了首批国家级一流本科课程认定结果,认定结果如下表所示。

表1:首批国家级一流本科课程认定结果统计表

三、新闻传播专业“金课”建设分析

根据教育部的公示结果统计,2020 年度五大类型“金课”中,新闻传播类共有53门课程入选,包括24门线下课、8门线上课、4门线上线下混合式课、12 门虚拟仿真课和5 门社会实践课。53门课程共由40所高校的新闻院系分享,其中,中国传媒大学和暨南大学获批三类“金课”;北京师范大学、华中科技大学、山东大学、同济大学、中国人民大学、浙江大学各获批两类“金课”;其余32 所高校各获批一门(类)“金课”。收获最多的中国传媒大学共获批三类六门“金课”。综观这些“金课”,笔者认为其最大的特点是“融”。

(一)专业教育与通识教育的融通

新闻专业通识教育是指根据本专业所需能力,在专业理论、技能类核心课程之外进行的其他素养类教育。《国家教育事业发展“十三五”规划》明确提出要探索专业教育和通识教育相结合的人才培养方式,将通识教育模块化,促进文理交融。在获批的53 门新闻传播类“金课”中,许多课程都在推进专业教育和通识教育的有效融通中进行了积极的探索与实践。

如浙江大学韦路团队开设的“重大时政新闻智能生产虚拟仿真实验”项目,该项目以重大时政新闻的智能生产为核心,以二十国集团(G20)领导人杭州峰会这一代表性的重大时政活动为案例,通过仿真场景认知、虚拟机位布局、智媒虚拟漫游、智能工具操作和新闻作品创作,使学生突破重大时政活动特殊场景的新闻实践壁垒,熟悉重大时政新闻智能生产的全流程,掌握新闻智能制作工具的使用技巧,从而提升重大时政新闻智能生产能力,为进行重大时政新闻的媒体融合报道打下坚实的实践基础。

在这门课程的实施过程中,学生要想达到考核要求并创作出好的新闻作品,就必须主动去了解和强化时政类知识。学生不仅在潜移默化中接受了时政类通识教育,也通过云计算技术平台了解了当前传媒行业的发展趋势,积累了传媒领域的基本知识,训练了新闻智能生产的基本技能,为将来成为全媒型人才奠定了基础。

此外,对学生科学素养的培养尤其应得到重视。整个新闻界的科学素养在此次新冠疫情的传播中表现得较为欠缺,导致科学界、医学界的部分研究成果无法准确及时地传达给公众,这延缓甚至阻碍了全球抗疫行动。这个事实警醒我们,未来全球性的风险会随着全球化进程的深入而不断攀升,因此,只有各新闻传播类院校不断将科学通识渗透、融合进专业课程的教学中,才能培养出具备较高科学素养的新闻人才,从而更好地推动全球舆论环境向着健康、科学、理性的方向发展。

暨南大学就针对上述情况开设了“公共卫生危机事件新闻采访虚拟仿真教学”项目。该项目利用虚拟仿真技术模拟了公共卫生危机事件爆发时的情境(含疫情收治医院、负压病房等场景),使学生能够虚拟进入并沉浸式体验新闻现场。通过课堂教学和沉浸式、交互式的虚拟实践,学生不仅锻炼了新闻核查、新闻采写等专业能力,也在潜移默化中接受了医学、管理学等学科的通识教育,再通过教师对实验结果进行的评价反馈以实现专业、通识两类知识的融会贯通。

(二)“融”媒指向明显

2018年,教育部、中宣部发布了《关于提高高校新闻传播人才培养能力实施卓越新闻传播人才教育培养计划2.0的意见》(以下简称“卓越计划2.0”),提出随着信息社会深刻发展和媒体融合深度发展,各高校要加快培养全媒化复合型新闻传播人才。在此背景下,应加快实现学科内部的专业融通,横向打通不同信息载体和媒介形式,纵向打通新闻生产、传播的全链条和全流程,培养学生成为新闻传播领域的全才。

网络技术发展的背景下,新闻传播业态及媒介环境也在不断发生着变化。新闻传播学科内部传统的专业分类和系别管理容易切断各专业间的内在联系,造成传授知识面过于单一和碎片化、教学模式僵化、缺乏创新性和挑战度等问题。

针对新闻传播教育目前面临的困境与挑战,有学者将其概括为两对矛盾:“快与慢”、“多与少”。“快与慢”主要是指技术发展迭代快与人才培养模式更新慢之间的矛盾”——技术的发展日新月异,而新闻传播院校的课程体系、师资队伍、教学设施等的“更新换代”却需要走固定的程序,花费一定的时间;“多与少”主要是指社会各行各业对全媒化复合型新闻传播人才的需求量之多与本专业毕业生对口就业率之少的矛盾,新闻传播学专业毕业生“转行就业”的现象屡见不鲜。上述两对矛盾实际上反映了院校人才培养模式与社会现实需求的脱轨、脱节,新闻传播学科正面临着竞争规则和竞争传统失效的时刻。

针对这两对矛盾,入选“金课”中,以“融媒体”、“全媒体”、“融合新闻”、“全景报道”、“全流程报道”等为课程建设方向的共有9门,占入选课程总量的17%。其他课程的申报材料中,也或多或少融入新媒体甚至全媒体的因素。这反映出在专业课程的建设中,许多院校针对技术新发展和业界新变化灵活转变人才培养模式,以培养全媒型新闻传播人才为目标。

由此可见,虽然关于“新文科”的讨论还未形成普遍共识,具体建设内容也言人人殊,但我国的新闻传播专业教育正在转变传统媒体环境下的人才培养逻辑,主动融合新知识、新技术、新理念,通过课程改革提升学生在融媒体环境下信息传播和新闻生产的基本技能,帮助学生了解当前传媒行业的发展趋势,在课堂实践中积累专业知识,掌握全媒体传播的基本策略,为将来成为全媒时代的新闻专业人才奠定基础。

四、新闻传播专业“金课”建设的展望

上述53 门“金课”只是教育部“双万计划”首批认定的结果。自首批“金课”认定公布已近两年,许多新闻传播院校通过借鉴首批“金课”建设经验,并结合自身办学特色创新、完善了专业课程的建设。如中南大学文学与新闻传播学院推出了一批线下线上混合式教学课程,系列课程利用融媒体平台实现了师生的在线讨论,同时,讲授教师具备不同专业背景,学生可以通过课堂讨论与不同专业的教师进行思想上的交流与碰撞,由此产生看待问题的新视角与解决问题的新方法。

2021 年4 月,教育部发布了关于开展第二批国家级一流本科课程认定工作的通知,各大高校纷纷响应并积极参与申报第二批国家级“金课”。但课程建设不是一蹴而就的,尤其是“金课”建设,必须有行之有效的前期积累。为此,通过梳理和分析第一批“金课”,笔者从“金课”的内容建设和教学方式上提出以下展望:

(一)重视跨学科交叉课程建设

“卓越计划2.0”明确提出了培养“复合型”新闻传播人才的总体思路。腾讯新闻发布的首份《中国传媒人才能力需求报告》(2018)显示,传媒人才需要“知识越界”,通识为“体”,专业为“用”。在专业背景上,位列第一、二位的是金融学和经济学,紧接着是社会学、法学等专业。“跨学科新闻传播人才成为就业市场上的宠儿,他们身上所具备的跨学科知识背景与思维方式,为媒体提供报道世界的基本认知范式。”就培养全面、高质的新闻传播人才而言,通过学科的交叉融通创新、提质课程建设是大势所趋。

新冠肺炎疫情期间,个别新闻工作者由于缺乏医学、生物学等学科的基础知识,对“湖北产地的水果不能吃”、“洋葱可以吸附新冠病毒”等虚假信息缺乏辨识能力,甚至转发谣言,引发了公众对相关地区的歧视和偏见。这也是我们为何经常说“一名优秀的新闻工作者应该是‘杂家’,需要涉猎各种不同学科领域的专业知识”的原因所在。首批“金课”中,部分新闻院系已经开始了跨学科整合探索。如天津工业大学开设的“面向舆情引导的突发事件全流程报道仿真实验”,将传播学、舆论学、信息学与人工智能交叉融合;山东大学开设的“数字传播技术与应用”将传播学与人工智能相结合,等等。

知识体系通过学科间的交叉融合得到优化、重组,为各学科提供了看待问题的新视角,由此产生了新的研究方法和研究面向。在这方面,中国人民大学突破课程体系和课程内容的交叉,开设了若干实验班,如新闻学院的“创意传播双学位实验班”、“国际新闻全英文项目”等,分别与艺术学院、外国语学院合作,以通识教育为基础,培养了一批复合型新闻传播人才。

(二)马克思主义新闻观类课程亟待加强

首批“金课”中,共有3 门马克思主义新闻观教育课程,分别是复旦大学开设的“马克思主义新闻思想”、浙江大学开设的“马克思主义新闻观”和广西大学开设的“马克思主义新闻思想(课外:开放式读书教学活动)”,占比5.7%。

新闻传播学科具有显著的意识形态属性,而马克思主义新闻观教育是新闻传播人才培养体系中的灵魂部分。在马克思主义新闻观“进教材、进课堂、进头脑”中,“进头脑”最难。而要让马克思主义新闻观“进头脑”,首先就需要强化相关课程建设,因为只有课程建设才能将“进教材、进课堂、进头脑”有机结合。马克思主义新闻观既是宏大的理论体系,也是与时俱进的实践工程。在马克思主义新闻观类课程建设中,应突破传统的线下理论教学模式,探索线下线上结合以及实践类课程模式,最终造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作后备队伍。

(三)国际新闻传播类课程有待补强

中国作为世界第二大经济体在当今国际舞台上扮演着越来越重要的角色。但在国际舆论场上仍处于弱势地位,话语权仍有较大的提升空间。

当前,我国正在推进高质量共建“一带一路”,在这一过程中,需要媒体发挥“连接中外,沟通世界”的作用。“卓越计划2.0”中强调国际新闻传播人才的培养需主动服务国家对外开放战略和“一带一路”倡议;建立完善“全媒体+国际+外语”课程体系,加强“国情教育+国际视野”的社会实践和国际交流。本轮“金课”中,只有广东外语外贸大学朱颖团队开设的“国际突发事件采访报道虚拟仿真实验”课程是以国际新闻与传播人才培养为主要方向的。

普通新闻院系囿于人才储备和地域限制,往往觉得国际传播人才不是其培养目标,相关课程不是其教学重点。其实这种想法是错误的。一方面,党和国家高度重视对外传播。2021年5月,中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设进行了第三十次集体学习。习近平总书记在主持学习时发表重要讲话,从对谁传、传什么、怎么传三个方面,对我国对外传播工作作出了新部署,提出了新方略、新要求。而对外传播,实力是基础,人才是关键。必须要“加强高校学科建设和后备人才培养”。另一方面,“一带一路”倡议将我国的各省份、省级新闻单位和世界普遍联系起来,因此培养国际传播人才已不再是少数院系的任务了。

(四)改进课程教学方式

课程建设除了内容建设外,还应包括教学方式的改进。如果说课程内容建设解决的是“教什么”的问题,那么教学方式建设解决的就是“怎么教”的问题,两者相辅相成、互为表里。吴岩司长曾说过他的感受:当老师还在用传统的教学方式向现在的“90后”“00后”授课时,学生“人在课堂而心不在”;而学生对混合式“金课”的参与热情却超乎想象。由此,吴岩司长认为,“管、堵不如疏、导。这些课使我们感觉到确实要有课程革命,确实要有教与学的革命”。

据统计,本轮“金课”中,线下课程占比最大,达45%。虚拟仿真课程、线上课程、社会实践课程,分别在样本总量中占比23%、15%、9.5%,线上线下混合式课程占比最小,为7.5%。这说明新闻传播专业课程建设大部分还停留在传统的线下课堂教学,其余四类课程亟待探索和开发,尤其是线上线下混合式课程。该比例基本反映了当下我国新闻传播专业课程教学方式的现状。

要想使课堂活起来,就要强化老师和学生间、学生相互间的互动,培养学生主动性学习、思辨性学习的能力,减少教师满堂灌、学生被动听的现象。在课程体系建设的同时,还需根据教育对象的成长环境设计有新意的、切合学生需求的教学形式,解决好“怎么教”的问题,从而使课程的效能得到最大程度的发挥。

(五)推进新闻传播虚拟仿真实验室建设

华中科技大学新闻与信息传播学院教授吴廷俊老师曾说过,新闻传播行业往往是新技术的最先使用者。新闻传播教学中也应采用大量新技术,藉以创新课堂教学模式。“卓越计划2.0”设想“增设20 个国家级新闻传播融媒体实验教学示范中心,建设50个新闻传播国家虚拟仿真实验教学项目”,以加快培养全媒化复合型新闻传播人才。

相较于传统实验室,虚拟仿真实验室具备投资少、见效快、安全性强、利用率高等优势,虚拟仿真实验项目通过将信息技术和实验教学进行有机融合,解决了传统实验教学中不可避免的诸多问题。“有利于实现教学资源多元化、教学情景多样化、教学素材本地化、教学成果社会化。”如安徽大学的“无人机航拍”虚拟仿真实验项目,很好地解决了无人机航拍教学中设备易损、上手较慢等问题。将学院的实习基地三维图像整合进实验教学中,学生通过虚拟仿真技术熟练使用无人机后,再进入实习基地现场操作,教学效果成倍增长。另外,重大活动的直播报道是实验教学的一大难点,通过虚拟仿真实验项目可有效解决此问题。笔者建议教育主管部门应将虚拟仿真实验项目适当向地方新闻院校倾斜,从政策和资金上支持地方新闻院校。

无论多好的教学内容和教学方式,若无好的师资队伍亦枉然。正如华中科技大学国家传播战略研究院院长张昆教授所指出的:“万事均因人而兴,也因人而废。好的课程、坏的课程都是由课程的主持者决定的。”因此,在新闻传播学科更加开放、多元、融合的背景下,各新闻院校在争创“金课”的同时,亦应同步进行师资队伍建设,提高教育者自身的功底,从而构建“开放、共享、融合、联动”的新的育人生态。

[1] 樊丽明,杨灿明,马骁,刘小兵,杜泽逊.新文科建设的内涵与发展路径(笔谈)[J].中国高教研究,2019(10).

[2]Hiram College.TECH AND TREK[EB/OL].https://www.hiram.edu/academics/the-new-liberal-arts/tech-and-trek-the-new-liberal-arts/.

[3]Koerner,James D.,Ed.;And Others.The New Liberal Arts.An Exchange of Views.An Occasional Paper from the Alfred P.Sloan Foundation.[EB/OL].https://eric.ed.gov/?id=ED209197.

[4]Lisensky,Robert P.;And Others.The New Liberal Learning: Technology and the Liberal arts.[EB/OL].https://eric.ed.gov/?id=ED267703.

[5]Peter N.Miller.Is 'Design Thinking' the New Liberal Arts? cited in Peter Marber,Daniel Araya ed.The Evolution of Liberal Arts in the Global Age [J].Routledge 2017.

[6]Keith Devlin.Media X: The New Liberal Arts?On the Horizon[J].Vol.10,No.2(2002).

[7]Elizabeth Coleman.The Bennington Curriculum:A New Liberal Arts[EB/OL].https://integraljournal.typepad.com/files/benningtoncurriculumnewliberalarts20074.pdf.

[8]樊丽明.新文科建设:走深走实行稳致远[EB/OL].https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/10/34831619.html.

[9]中国教育在线.教育部高等教育司司长吴岩:到2022 年要建设2 万门“金课”[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1628597367095100178&wfr=spider&f or=pc.

[10]浙大传媒国际.我院“重大时政新闻智能生产虚拟仿真实验”入选首批国家级虚拟仿真实验教学一流课程[EB/OL].https://www.sohu.com/a/430875692_71 6267.

[11]支庭荣.公共卫生危机事件新闻采访虚拟仿真教学.[EB/OL].http://www.ilab-x.com/details/v5?id=52 79&isView=true,2018-9-01.

[12]强月新,孔钰钦.新文科视野下的新闻传播人才培养[J].中国编辑,2020(10).

[13]白寅.论融媒体素养对新文科人才培养的意义[J].中国编辑,2021(06).

[14]全媒派.2018 传媒业需要什么样的人才?腾讯新闻发布首份传媒人能力需求报告[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/A-2ipwEGpDtgsnHuGikNQg.

[15]吴岩.建设中国“金课”[J].中国大学教学,2018(12).

[16]倪万.全媒体人才培养中新媒体教学体系的建设[J].青年记者,2019(10).

[17]张昆.高校新闻传播类专业课程建设的思考[J].新闻与写作,2020(02).