科研成果转化为“信息技术教学应用”教学资源的实践探索

2022-09-08张进良张靖晗谈桂芬

张进良,张靖晗,谈桂芬

(湖南科技大学 教育学院,湖南 湘潭 411201)

教学与科研统一是大学理念,具有永恒价值与象征意义[1]。在加快高校“双一流”建设背景下,如何将科研成果有效转化为教学生产力,对坚持“以本为本”、全面提升人才培养质量、实现高等教育内涵式高水平高质量发展具有重要的现实意义。2018年教育部颁布《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》指出:“要及时将最新科研成果转化为教育教学内容,以高水平科学研究支撑高质量本科人才的培养。”[2]人大代表刘益春在2021年全国两会中建议:“以高水平科学研究项目为范例,转化到教学中去,使学生了解知识发现的过程与途径,掌握探究的方法,发展创新思维与创新能力。”[3]然而,在高校办学实践中存在科研成果与教学实践分离的现象,既不利于科研成果的进一步推广,也未能较好地体现科研成果的价值。许多高校的教学内容、教学方法等未能与科技发展及社会进步与时俱进,不利于学生知识的更新及创新能力的培养。此外,教师对成果转化的认识不足、转化动力不足、转化形式单一,高校自身基础条件不足、相关评价激励机制缺乏[4],也严重阻碍了科研成果向教学资源的转化。因此,高校积极探索将科研成果向教学资源转化的策略,服务于人才培养,是目前不可回避的现实课题。本文依托湖南省社科基金课题“网络学习空间促进学习方式变革的机制与策略研究”,将其部分研究成果转化为师范生信息技术应用能力提升类课程的教学资源,并将其应用于教学实践,总结提炼转化的途径及实施效果,以期为同行提供启示和借鉴。

1 科研成果转化为高校教学资源的必要性

1.1 科研成果推广的需要

教育科研成果推广是科研工作的重要组成部分,教育部等三部门在《关于提升高等学校专利质量 促进转化运用的若干意见》(教科技〔2020〕1号)中强调要“推动科研创新和学科建设取得新发展,科研成果只有转化才能实现其创新价值”[5]。让教育科研成果中所蕴含的思想、技术在教育实践、教师和学生的成长中生根发芽,开花结果,是科研成果的价值体现。教育教学与科研工作是高校教师工作的两个核心,二者相辅相成。中科院院士钱伟长曾说:“不教课,就不是教师;不搞科研,就不是好教师。没有科学研究底蕴的教学,是一种没有灵魂、没有观点、无法走到前沿的教育。”[6]将研究成果转化为教学资源,是高校教师科研成果推广最直接、最可行的途径,高校教师在科研过程中积极钻研学科前沿问题、掌握学科前沿动态,产出科研成果并将其转化为课堂教学资源,及时反馈给学生,促进科教结合,才能使科研成果的教学效益最大化。

1.2 高校教学改革的需要

教育教学改革是一个永恒的话题,其本身就是一个不断探索、不断创新的过程。教师的科研灵感多源于教育教学实践,科学研究对课堂教学创新也颇有裨益。祁红岩等学者通过研究发现,高校教师的科研成果与教学效果呈正比例关系[7]。教育教学是基础,科研工作是提升;科研工作产出研究成果的同时,教学也能对其进行检验。从事科研工作的教师一方面可以将自身研究中接触到的最新科研动态、行业动态及时转化为教学案例或教学内容,让学生能第一时间接触学科前沿的知识,这无疑对教学实践的改进、专业人才培养质量的提高大有裨益。另一方面,教师在开展科研的过程中往往能够接触到本领域中最先进、最尖端的方法与技术等,可以将其及时转化为教育教学的方法与技术,促进高校教学方式与方法的创新。

2 科研成果转化为高校教学资源的途径

2.1 将科研成果转化为教学素材

教学素材作为教育思想与教学内容的重要载体,在课堂教学中具有不可替代的实用价值[8]。对高校而言,将科研成果转化为教学素材是最为直接有效的途径,对科教融合、丰富教学资源、培养创新型人才都具有重要的价值和意义。将科研成果转化为教学素材的具体类型包括教学课件、微课程、教学案例等,其形式多样、通俗易懂,一方面充实了课堂教学资源,使得教学内容更加丰富多彩,同时能够使学生了解最新科研动态,激发其科研兴趣,有效培养其科研思维及创新能力,促使其向科研领域迈进。

2.2 将科研成果转化为教学形式

科研成果除直接转化为教学素材外,科研成果的所有者可将其转化为特定的教学形式,如学术讲座、论坛活动和第二课堂教学等。理工科教师可以将自己的科研成果转化为专业课实验教学形式,让学生在参与实验教学过程中掌握科学实验的基本方法[9]。将科研成果转化为学术讲座、论坛活动等颇具深度的教学形式,可以让学生第一时间接受学科前沿知识,增强他们对科研的兴趣与领悟力[10]。第三种形式是高校教师将自身的科研成果转化为学生科技创新、创新创业等第二课堂,如在导师的指导下开展科技项目、创新创业项目等课外实践学习活动,不断地提升学生综合实践能力和问题解决能力[4]。

2.3 将科研成果转化为教学条件

实验实训等教学条件是开展教学改革与创新的重要基础,如实验教学环境、虚拟实训系统、教学工具、实验仪器等。信息技术教育科研团队将智慧教学环境构建方案等相关研究成果转化为供师范生开展智慧教学实践的实训环境,既可以让师范生尽早接触新型教学环境,又可以让师范生习得智慧教学相关的技能;生物教育研究团队将某项技术专利转化,更新和完善原有的生物教学实验器械设备,优化教学条件,极大地方便教师操作演示及指导学生,学生也更容易接受,课堂效率大大提高[11];计算机科学与技术研究团队利用科研成果生成实验教学工具,如仿真实验教学系统TD-SCDMA协议栈软件,能够方便学生进行数据配置,使初学者通过虚拟软件熟悉实验流程、理解实验原理,有利于学生进行创新实验,同时也提升了实验教学效果[12]。

2.4 将科研成果转化为教学内容

培养满足社会需求的高素质人才是高校教学的核心工作之一,其必然要求高校各专业的教学内容与科技创新、社会发展与时俱进。教材是教学内容的主要载体,教材本身具有出版周期长、更新慢等缺陷,教材与最新科研成果、前沿知识之间的脱节是客观存在且无法忽视的。科研团队可开发多形式的教学内容资源来弥补和替代传统纸质教材的不足,如通过开发在线开放课程、金课,将研究团队最新研究成果、相关领域最新动态及时补充到在线课程的教学内容中,使课程内容具有时代性与科研性,从而开阔学生的视野,提高其思考的深度与广度[13]。各研究团队还可以将科研成果转化为校本教学资源,在课程教学中不断充实与更新教学内容,根据学生自身特点开展探究性学习与个性化学习。此外,高校各研究团队还可以考虑如何将科研成果转化为实践教学指导工具书、专业课科普辅助教材等,进一步丰富课程教学内容[14]。

3 科研成果转化为“信息技术教学应用”教学资源的实践

3.1 课题研究成果介绍

“网络学习空间促进学习方式变革的机制与策略研究”是2018年度湖南省社科基金一般课题,课题的研究任务为:(1)从信息技术促进教育变革与创新的角度,梳理网络学习空间的发展历程,明确其特征与功能,并提出网络学习空间的发展层次与方向;(2)从网络学习空间的发展便利学生学习的角度,通过案例收集和理论归纳,凝练或建构网络学习空间促进学生学习方式变革的应用模式;(3)通过准实验研究,探索网络学习空间促进学习方式变革的方法与路径,提炼应用案例,修正并完善应用模式,提炼网络学习空间变革学习方式的机制和策略。

课题组经过近3年的研究,通过文献整理和理论归纳,梳理了新型信息技术的发展历程及其功能作用,确定了网络学习空间发展的四个基本层次及其发展方向,撰写了信息技术发展历程及其功能作用的研究报告。在笔者所在的学校教育技术学专业相关课程教学中,选取北京超星集团有限公司的“学习通”为课程教学空间,进行网络学习空间下学生学习方式变革的实验研究,对实验过程研究归纳出一系列科研成果,公开发表学术论文2篇,其中CSSCI来源期刊1篇。

3.2 课程教学需求分析

“信息技术教学应用”是一门提升师范生信息技术应用能力与信息素养的课程,课程内容应紧扣信息技术的发展与教学改革,但从近几年的教学实践情况来看,问题颇多。教学内容方面,教材内容更新缓慢,缺乏对人工智能、大数据技术等新型信息技术相关内容的介绍,对近年来国内外教育信息化相关项目、工程涉及也较少,教材内容依然停留在多媒体教学时代;教学方式方面,本课程主要采用多媒体课堂教学方式,缺少实践教学环节,未采用网络学习空间等互联网手段创新课程教学方式,不重视信息化手段在教学活动中的应用,无法顺应新时代教育教学要求,不利于创新型人才的培养与发展;评价方式方面,本课程采用平时作业与期末闭卷考试相结合的考查方式,考核方式较为单一且偏重结果性评价。总体而言,学生对本课程没有产生浓厚的学习兴趣,学习积极性与课堂参与性不高,创造性思维、信息素养、学习能力、专业知识水平不足,导致其成绩欠佳。从现实情况看,《信息技术教学应用》教材内容更新速度需要加快、教学方式需要创新、评价方式需要转变,课程整体教学改革的需求较为强烈。由于《网络学习空间促进学习方式变革的机制与策略研究》的研究任务与“信息技术教学应用”课程教学改革需求非常贴近,课题研究团队秉持教学与科研相统一的理念,萌发了将课题研究的部分成果转化为师范生“信息技术教学应用”课程教学资源、教学方式的想法,以促进教学内容的更新,使科研成果与专业知识相辅相成,进一步完善教学体系,促进高质量人才的全面培养。

3.3 利用科研成果优化教学内容

“网络学习空间促进学习方式变革的机制与策略研究”课题中,信息技术发展趋势及其功能作用、网络学习空间发展层次和趋势等研究成果对“信息技术教学应用”课程教学内容的重新规划具有非常重要的指导作用。结合课程教学大纲及学生的学习需求,在原有课程内容的基础上,研究团队重新规划了课程的内容,包括“信息时代的教育变革”“信息技术及其功能”“信息化教学环境”“信息化教与学工具”“数字化学习资源”等,其中“信息技术及其功能”的全部内容和“信息化教学环境”“信息化教与学工具”的部分内容都是由课题研究成果转换而来。与原有课程教学内容相比,新的课程内容紧扣信息技术和国内外教育信息化发展最新趋势,这些内容对学生的学习具有非常大的吸引力。

3.4 利用科研成果充实教学资源

在更新教学内容的基础上,将课题研究团队的部分研究成果转化为本科课程教学的教学资源。一方面,将信息技术发展及其功能、网络学习空间功能层次及案例等研究成果转化为微课开发的原始脚本,然后通过撰写微课开发脚本、收集微课教学素材、拍摄教师讲授视频、微课合成等流程将科研成果转化为课程系列微课资源(约40个微课,约440学时),方便学生线上线下自主学习。另一方面,将本课题的阶段性研究成果:“在线众筹:高校数字教育资源建设的新模式”“智能化环境中基于学习分析的学习行为优化研究”及课题研究团队前期开展实验的研究报告等直接作为学生课后扩展学习的资源。

3.5 利用科研成果转变教学方式

“网络学习空间促进学习方式变革的机制与策略研究”课题研究的任务之一是对网络学习空间的功能、作用及其对教与学方式创新的支撑作用进行研究,课题研究团队在分析对比目前可供高校教学的学堂在线、学习通、雨课堂等网络学习空间的功能,并着重考虑研究团队所在高校网络学习空间建设的实情及课程教学的可行性,选择北京超星集团有限公司的“学习通”作为本课程的网络教学空间,根据前期规划的教学内容及开发的微课资源,开设“信息技术教学应用”在线开放课程,并在学银在线平台上线,面向全国学生开放,为学生提供基于网络学习空间的线上线下混合式学习方式、自主学习方式、探究学习方式等多种学习方式。课程的学习以节为单元,每一个单元的学习资源由微课资源、拓展资源和其他学习资料组成,根据学习内容的需要,设计了主题讨论、实践活动、课外延伸、巩固练习等多样化的学习活动。与以往单一形式的视频学习不同,学生可结合自身学习情况进行自主选择,其学习兴趣增强的同时教学效果也得到明显提高。

4 科研成果转化为“信息技术教学应用”教学资源的效果

将科学研究成果转化为“信息技术教学应用”课程教学资源,利用网络学习空间重构课程资源与知识体系,从学习环境、学习活动、学习资源等多个维度对课程进行全方位的改革。该课程两次面向全国开课,目前已被认定为湖南科技大学校级在线开放课程。本研究以本校2019级教育学专业的本科生为研究对象,分析科研成果转化为课程教学资源所取得的效果。由于本班级学习该课程时正值2020年新冠疫情期间,课程大部分采用的是在线学习,课程结束时对全体学生进行学习效果调查。调查结果显示大多数学生认为这次线上学习经历收获颇丰,相比传统课堂,学习体验更佳。为更深刻地了解科研成果转化为教学实践所取得的效果,笔者从认知维度、时效维度、参与维度三方面进行数据收集与分析,探求每一个维度所取得的教学效果。

4.1 认知维度的效果

认知维度是衡量学习绩效的第一维度,也是分析学习效果的重要基础。针对课程理论性强、缺乏合适教材、学生学习兴趣不高等问题,通过及时更新教学内容、提供多种可供学生选择的学习方式、充实教学资源等具体手段,从整体上对课程进行优化。通过一个学期的教学实践,从超星学习通后台系统获取2019级教育学专业62名学生的期末成绩,并对其进行统计分析,结果如表1所示。

表1 2019级学生“信息技术教学应用”期末成绩

从表1中可以看出,74.19%的学生成绩都达到良好等级以上,说明绝大部分学生对本课程的主要内容已经基本掌握,表明科研成果转化为教学资源及其教学实践取得了比较满意的认知维度的效果。

4.2 时效维度的效果

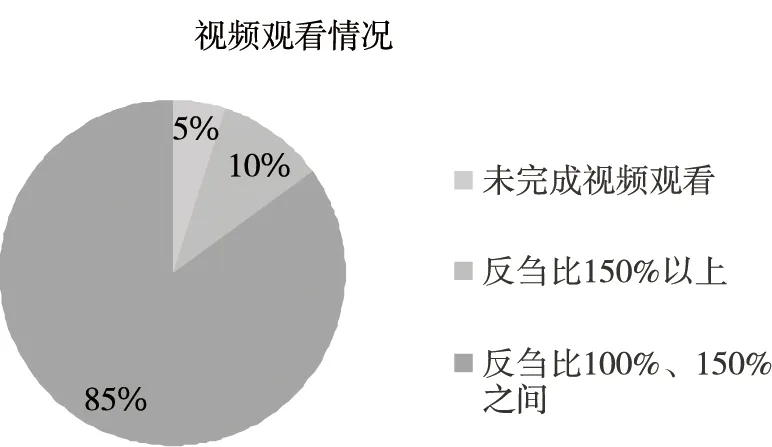

时间是衡量事物的另一个重要尺度。在学习过程中,学生在学习中花费的时间能够反映出学生对课程的重视程度及学习投入度。项目组从课程后台管理系统获取学生在网络学习空间中对“微媒体的教学应用”的学习时长、学习频次等数据,对数据进行统计分析后,得出全班同学对该单元课程视频的学习情况(如图1所示):90%以上的学生观看微课时长要高于本节微课完全播放时间9.2分钟,仅有极个别学生没有完成微课视频观看任务。为更好地消化知识点,还有个别学生会多次观看视频资源,观看总时长反刍比达到200%以上。

图1 “微媒体的教学应用”视频观看情况

混合学习为学生自定步调的个性化学习提供了可能。学生在网络学习平台上根据自己的学习进度、学习习惯制定学习计划。从学生个体对某一学习资源的观看频次也能反映出其对学习的投入度,如表2是缪同学对“微媒体的教学应用”知识点微课视频观看频次情况。

表2 缪同学微课视频观看频次分析

从表2可以看出,缪同学在7分56秒至8分8秒之间反复观看3次,由此可见,该部分知识点对于缪同学来说较难理解,缪同学选择通过反复观看来加深其对该知识点的理解,有效解决传统课堂学习中由于时间有限,晦涩知识点无法得到解决的难题。

4.3 参与维度的效果

教学即交往,学生只有真正参与到学习的过程之中,学习才会真正发生。通过对传统课堂的调研发现,课堂中教师主导整个教学过程,学生按照教师制定的学习计划按部就班进行学习,但仅有前两三排的学生能够紧跟教师的教学节奏,大部分学生学习态度不端正,在课堂上经常出现注意力分散的现象,对课程的参与度不高,无法达到教育教学既定目标。因此,根据杜威在《民主主义与教育》中提出的“在做中学”这一宝贵思想,项目组将传统课堂学习转化为网络探究式学习,并设计“在线教学大讨论”主题讨论活动(如图2)。学生在参与活动过程中发散思维,进而对知识点进行全面深刻的掌握(如图3)。

图2 在线教学大讨论

图3 在线教学大讨论完成情况

从图2在线教学大讨论设置的思考维度能够看出,活动主题包含了本课程中的重点章节,要求学生将自己的观点通过主题跟帖的方式参与讨论,既能对所学内容进行回顾,又能从中提出新的问题与观点。这种方式能够引导学生主动思考、合作研究,弥补传统课堂学生创新思维匮乏的不足。

从图3在线教学大讨论完成情况可以看出,2019级共62名学生,仅有3名学生没有参加在线大讨论,其余学生均通过学习通手机端或电脑端进行讨论、点赞与评论。在基于学习通的网络探究学习中,当遇到技术问题、内容问题及学习疑虑时,学生能够进行讨论与交流,生生互动、师生互动也得到有效增强。

经过一个学期网络探究式学习的探索与实践,取得了比较喜人的效果。将科研成果转化为本科教学资源能够有效促进学生学习方式的改变,使学生的学习习惯得到改善,学习兴趣有所提高,学习质量也得到了大幅度的提升,对培养学生的探究精神发挥着重要作用。学生对本课程甚至本专业的认识发生了重大转变,在课后访谈中纷纷表示“这门课程与其他课程的上课方式完全不一样,非常新颖”。科研成果转化为本科教学资源,能够促进教材内容更新、教学资源优化、课程体系完善与教育教学质量提升。因此,高校应顺应新时代教育教学要求,坚持创新型人才的培养与发展。高校教师应更新观念,树立正确的“教研一体化”理念,坚持科研与教学并举,以实现“教学促进科研,科研反哺教学”的良性循环,确保科研成果高效有序转化为教学资源,构建科教协同育人新格局,才能切实提高教学质量,培养学生终身学习的能力,促进学生发展。