水稻机插秧同步侧深施肥技术试验

2022-09-02王建涛林阿典杨锦标

王建涛,林阿典,杨锦标

(广州市农业机械化技术推广站,广州 510000)

随着农村劳动力加速转移和农业用工成本大幅提高,农业用工难问题在全国各粮食产区日益突出,广州地区农业用工成本已经成为农业生产各环节的最大成本。目前,广州市水稻耕种收综合机械化率达80%以上,但是大多采用人工撒肥方式,日益提高的生产成本降低了农民种植水稻的积极性。

水稻机插秧侧深施肥是指采用带有侧深施肥功能的水稻插秧机,在插秧的同时将肥料施于秧苗侧方3~5 cm、深约5 cm的土壤中,并利用秧苗周围的泥土将肥料覆盖的一种水稻施肥方法[1]。由于肥料与土壤充分接触,避免了肥料直接溶于水或暴露在土壤表面,减少肥料流失[2]。机插秧同步侧深施肥降低了劳动强度,便于田间管理,减少了总施肥量和追肥次数,还能增强土壤对氨态氮的吸附,在一定程度上保护了生态环境,减轻了环境污染[3]。

为探索适合广州本地水稻节肥、省工、增产、增效的技术方法,进行了不同施肥方式的田间试验,研究4 种不同插秧施肥方法对水稻不同生育期及每穴有效穗、结实率、产量、效益的影响。

1 试验材料和方法

1.1 试验地概况

试验地点位于广州市白云区岗尾村,为广州市现代农业装备试验田,2020 年地区平均气温24.0℃,年降雨量2020.2 mm,年平均日照时数1875.1 h。

1.2 作业机械

整地机。拖拉机悬挂五华犁深耕晒田,后期用旋耕机加平地仪对田块进行平整,田块平整度保持在±5 cm。

插秧机。丰疆智能无人乘坐式高速插秧机,型号2Z-6A(FJC60-A)型,工作行数6 行,行距30 cm,可调株距11、13、15、16、17、18、22、25 cm。

侧深施肥插秧机。久保田侧深施肥机,型号2FH-1.8A(FSPV6),工作行数6 行,行距30 cm,工作幅宽1.8 m,对应可调株距10、12、14、16、18、21、24 cm,施肥深度(40±10)mm,施肥位置为秧苗侧方45 mm,施肥量10~60 kg。

收割机。井关HF558 半喂入联合收割机,功率41.2 kW,作业速度1.37 m/s,工作幅宽145 cm,收割行数4 行。

1.3 试验材料

水稻品种为泰丰优208,由广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司选育,米质好,施肥要求低,抗性高、病虫害发生少。该品种为感温型三系杂交稻组合,属中熟偏早品种,矮秆丛生型,植株矮壮,株型中集,分蘖力中强;穗大粒多,着粒密,抽穗时间早,后熟时间长;抗倒力中强,耐寒性中;中感稻瘟病,全群抗性频率79.3%~88.24%,对中B 群、中C 群的抗性频率分别为69.23%~78.9%和83.3%~100%,病圃鉴定叶瘟2.5~3.8 级,穗瘟5.2~6.0 级;感白叶枯病(Ⅳ型菌7 级,Ⅴ型菌9 级)。主穗先抽,分蘖穗跟进抽穗,中北稻作区生育期123~125 天。

1.4 试验设计

试验设置4 个处理。

处理A:株距18 cm,机插秧侧深施复合控释肥,后期管理中相比其他3 个处理不再进行人工施肥,插秧时秧苗每穴3~5 株。

处理B:株距18 cm,机插秧后分时段常规人工施肥,插秧时秧苗每穴3~5 株。

处理C:株距22 cm,机插秧后分时段常规人工施肥,插秧时秧苗每穴4~7 株。

处理D:株距25 cm,机插秧后分时段常规人工施肥,插秧时秧苗每穴4~7 株。

1.5 试验管理

处理B、C、D 人工施肥周期和用肥量相同。

处理A 施肥减量20%,机械一次性侧深亩施复合控释肥27 kg。处理B、C、D 人工施肥周期与肥量相同,均为插秧后3 天亩施尿素(拌除草剂)5.5 kg,14 天后施23-7-20配方肥15 kg,35 天后施17-10-17 配方肥11 kg、氯化钾2.5 kg。4 个处理后期其他田间管理方式相同。

3 月1 日浸种;3 月3 日大田育秧,秧苗分布均匀,根系盘结,形如毯状,秧苗个体健壮,无病虫害,手压有弹性;3月29 日对A 田块进行插秧作业,随机取10 株秧苗测量苗高为10.2~20.1 cm,平均值14.1 cm;4 月2 日打除草剂;5 月12日人工打药,主治五(3)代稻纵卷叶螟、兼治二化、纹枯病;6月3 日打药,主治稻曲病、纹枯病,兼治稻飞虱、稻丛卷叶螟;7 月6 日收割,全生育期127 天。

2 试验结果与分析

2.1 对有效穗数与结实率的影响

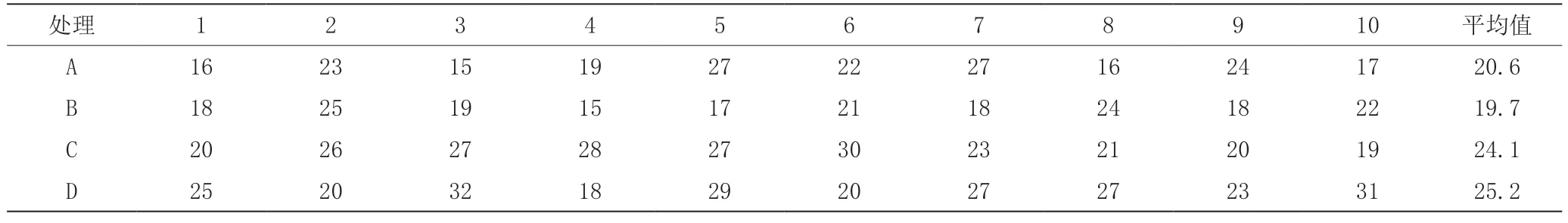

对4 个处理进行对角线5 点取样测产法,每个点位取2 株,共10 穴,按顺序标记为1~10。计算每穴穗数、每穴结实率、穗粒数,推算亩有效穗,进而计算理论产量。

各处理有效穗数详见表1,可知处理A 和处理B 每穴有效穗数相近,平均值分别为20.6 穗、19.7 穗,由于每穴秧苗偏少,有效穗数比处理C、处理D 降低。处理C、处理D 有效穗数分为24.1 穗、25.2 穗,比处理A 和处理B 增加约20%。由此可知,随着秧苗数量增加,有效穗数同步增加。

表1 不同处理10 个取样点有效穗数

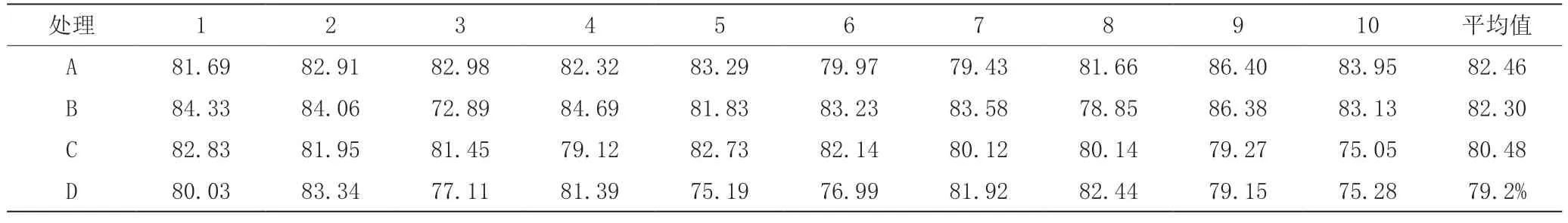

不同处理的结实率详见表2,可知处理A、处理B 结实率平均值相近,分别为82.46%、82.30%,分布均匀,结实情况优良;处理C、处理D 结实率相对较低,分别为80.48%、79.28%,说明随着水稻株距和秧苗数增加,结实率降低。由此可知,水稻插秧环节进行适度小行距稀植有利于提高水稻结实率。

表2 不同处理10 个取样点的结实率(单位:%)

2.2 对水稻生产效益的影响

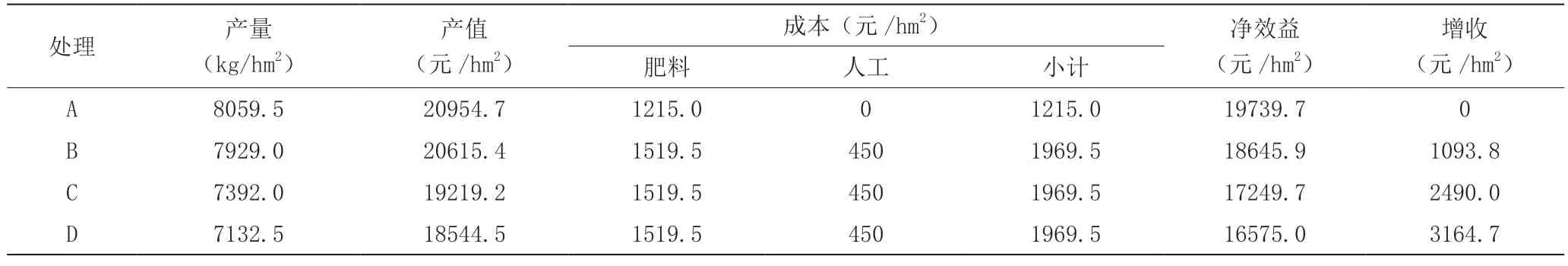

不同处理的经济效益详见表3,可知处理A 理论产量最高,与处理B相近,比处理C、处理D每公顷理论产量分别增加9.03%、13.00%;处理C 和处理D 虽然有效穗数较多,但是株距大、结实率偏低,导致亩产量降低。

表3 不同处理的经济效益

处理A 综合效益最高,产值达到20954.7 元/hm2,成本最低,净效益比处理B 高5.87%,其中人工肥料成本占增幅比重的68.98%;处理A 净效益分别比处理C、处理D 增加14.44%、19.09%,其中人工肥料成本占增幅比重分别为30.30%、23.84%。

由此可知,水稻株距、秧苗数对农艺参数影响较大,大株距、多秧苗反而降低了产量,大幅降低了收益。

2.3 对水稻生育期进程的影响

对水稻返青期、分蘖期、长穗期、抽穗结实期4 个生育期进行观察、记录,4 个处理的水稻生育进程无明显差异。

3 结论

试验结果表明,采用侧深施肥的田块每亩水稻增产效果、净效益好于人工施肥的田块,且人工、肥料成本大幅度降低;适当减小株距的田块增产效果好于较大株距的田块;4 种处理的水稻生育期无明显差异。

由此可知,采用一次性侧深施肥可有效降低人工成本和用肥量,提高了水稻生产效益,有效减轻了农业面源污染;同时,合理选择插秧株距和秧苗数,可以提高结实率和产量。

此次试验田块较小,不同田块存在其他环境因素影响,存在一定的偶然性;并且试验品种单一,不同水稻品种的较佳侧深施肥量、株距后续还需进一步试验和验证。