不同位置动脉超灌注与静脉超引流对大鼠三跨区皮瓣成活的影响

2022-08-26肖栋超竺枫李俊杰李斯宏王欣章伟文

肖栋超,竺枫,李俊杰,李斯宏,王欣,章伟文

跨区穿支皮瓣面积较大,利用跨区皮瓣覆盖创面是目前临床上治疗大面积皮肤缺损的主要手术方案。跨区皮瓣包含多个血管体区,“血管体(angiosomes)”由Taylor 等[1]于1987 年首先提出,指某一源动脉呈树形分布的所有解剖学区域,包括皮肤、浅筋膜、深筋膜及其深层各种组织的一个三维立体结构。各血管体区之间连接的是管径逐渐减小而互相吻合的血管网,称之为“choke 区”血管[2],choke 区血管在跨区皮瓣成活过程中扮演着重要角色[3]。以一侧的主血管蒂单方向供血,跨区皮瓣往往仅能存活两个多血管体区,与主血管体区相隔两个choke区的血管体区会发生部分坏死,因此三跨区皮瓣是目前研究跨区皮瓣成活率的基本单元。Cormack 等[4]将三跨区皮瓣上主血管蒂直接分布的血管供区称之为解剖学供区,与其相邻一到两个choke 区的血管供区分别称为动力学供区与潜在供区,潜在供区容易发生部分坏死。

跨区皮瓣面积较大,超过了单血管蒂的供血范围,因此需要在远端进行额外的血管吻合来提高皮瓣成活率。目前已有大量研究表明动脉超灌注及静脉超引流能明显提高皮瓣成活率[5],但是究竟哪种技术效果更好,目前国内外尚存在不同报道。因此有必要进一步探索并比较在各个供区进行动脉超灌注及静脉超引流对于三跨区皮瓣成活的重要性,以便更好的利用该技术提高跨区皮瓣的成活率。

本研究拟通过建立大鼠背侧三跨区皮瓣模型,对不同位置动脉超灌注与静脉超引流在大鼠三跨区皮瓣存活影响进行研究,探索如何更好地利用这两种技术,提高跨区皮瓣的成活率,为临床上跨区皮瓣术中吻合血管的策略上提供借鉴指导,报道如下。

1 资料与方法

1.1 实验动物 成年健康雄性300~400 g 的SD大鼠50 只,购自浙江省医学动物中心,由宁波大学动物中心饲养。

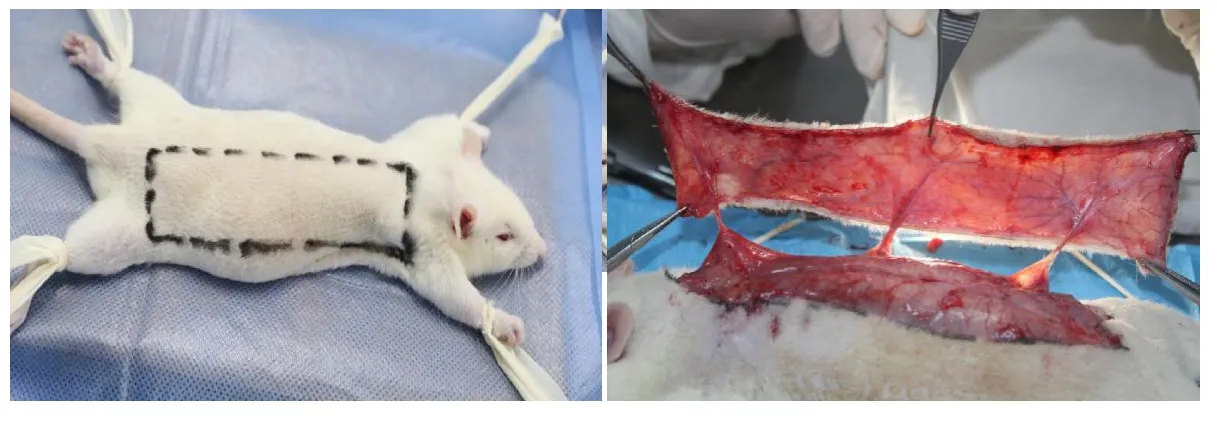

1.2 方法 随机平均分成5 组,每组10 只。用5%的水合氯醛按6 mg/kg 的剂量进行腹腔注射麻醉,剃毛机剔除大鼠背侧后正中线右侧的毛,大鼠手术台固定。用标记笔在大鼠背部右侧描绘出三跨区皮瓣的轮廓,皮瓣上缘为肩胛下角水平,下缘为髂后上棘水平,后正中线为内侧缘,外侧缘平行于内侧缘,呈一个约3 cm×13 cm 大小的矩形[6]。消毒、铺巾,沿后正中线向外侧掀起皮瓣,钝性分离三穿支周围的筋膜,使其只剩下三穿支血管。然后,构建均以旋髂深动静脉为主血管蒂的5 组不同类型超引流或超灌注的三跨区皮瓣(封二彩图1~3):实验组A,远端仅保留动力学供区的肋间后动脉;实验组B,远端仅保留动力学供区的肋间后静脉;实验组C,远端仅保留潜在供区的胸背动脉;实验组D,远端仅保留潜在供区的胸背静脉;对照组E,远端不保留任何血管。经上述处理后,所有皮瓣原位缝合。上述操作均需符合无菌原则,术后单笼饲养,抗生素维持3 d。

图1 实验分组情况

图2 大鼠背侧三跨区解剖示意图

图3 左图为显微镜下结扎动脉,右图为结扎静脉

1.3 观察指标

1.3.1 皮瓣存活面积统计 术后7 d,将所有大鼠腹腔麻醉后,用佳能相机拍摄大鼠三跨区皮瓣,图片导入ImageJ 软件分析皮瓣成活率,其中皮瓣的成活面积按照皮瓣坏死标准[7](皮瓣结痂发黑,干性坏死、组织回缩、弹性差,质地坚硬,切割不出血)来测算,皮瓣成活率=皮瓣成活表面积/皮瓣总表面积×100%。

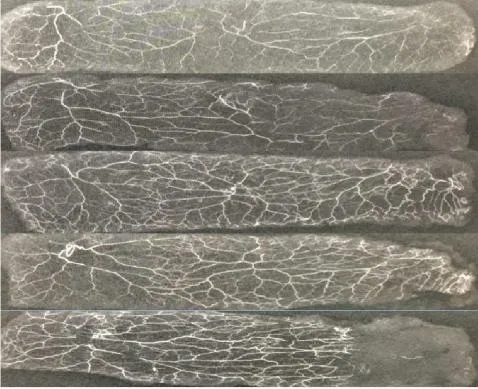

1.3.2 皮瓣术后造影 每组选取3 只大鼠,腹腔麻醉后,颈胸部进行剃毛处理,仰卧位,四肢固定于鼠板上,分离出一侧的颈动脉,22-规格容量留置针穿入颈动脉,放血排尽大鼠体内血液,同时注入1%肝素1.5 ml,采用20 ml注射器将配置好的明胶氧化铅混合物以一定压力缓慢注入颈动脉,边灌注边观察,观察到大鼠角膜及四肢末梢显现出点状、斑片状灌注液颜色时,即停止灌注。然后将标本置于4 ℃冰箱冷藏过夜,以便明胶凝结。第二天将大鼠跨区皮瓣取下,拍摄X 线片,观察各组皮瓣微血管形态。

1.3.3 免疫组化CD31 染色 术后7 d,将多聚甲醛固定的choke II 样本切分为5m。在二甲苯脱羧后,用乙醇分级复水。然后,切片浸入3%的H2O2中,孵育至非特异性位点饱和,最后用CD31 抗体孵育。切片在低倍镜下找到微血管密集区,然后在X100 倍光镜下随意选取5 个视野,每个视野对微血管的数量进行计数,计算出单位面积微血管密度(/mm2)。

1.4 统计方法 采用SPSS 22.0统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差表示,采用方差分析和t 检验。P <0.05 位差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组皮瓣成活率的比较 术后7 d,A~E 组皮瓣成活率分别为为(95.9±2.2)%、(84.4±3.5)%、(98.3±0.8)%、(85.5±3.3)%、(70.0±3.9)%。对照组E皮瓣存活率均低于其他各组(均P <0.05)。同一位置的超引流及超灌注组(A与B、C与D)皮瓣成活率差异有统计学意义(t=8.72、12.04,均P <0.05);不同位置的同一种技术(A与C、B与D)皮瓣存活率差异无统计学意义(t=3.12、0.70,均P >0.05)。见封二彩图4。

图4 术后各组皮瓣成活对比

2.2 各组皮瓣造影比较 在进行明胶氧化铅造影之后,发现各组进行动脉超灌注或是静脉超引流后在微血管的透亮区面积上均大于对照组E,对照组跨区皮瓣的潜在供区有相当一部分已无血管分布。两组静脉超引流组的choke II 区以远的微血管分布相对于同一位置的动脉超灌注组,均存在结构更紊乱、微血管更稀疏的特点。见封二彩图5。

图5 各组术后造影

2.3 各组choke II 微血管密度的比较 术后7 d,对照组E 微血管密度(2.6±1.1)mm2均低于其他各组(均P <0.05),同一位置的动脉超灌注组与静脉超引流组中,肋间动脉超灌注组A(14.0±2.2)mm2与肋间静脉超引流组B(6.8±1.3)mm2相比差异有统计学意义(t=6.22,P <0.05),胸背动脉超灌注组C 组(13.8±1.5)mm2与胸背静脉超引流组D组(7.6±1.5)mm2相比差异有统计学意义(t=6.53,P <0.05)。不同位置的同一种技术进行比较(A 组与C 组、B 组与D组)差异均无统计学意义(t=0.16、0.89,均P>0.05)。见封二彩图6。

图6 各组CD31 免疫组化图(CD31 染色,比例尺为100 m)

3 讨论

跨区皮瓣目前在修复大面积皮肤缺损上发挥了重要作用。然而,跨区皮瓣因面积较大而坏死率高的问题仍无法得到充分解决。目前关于提高跨区皮瓣成活率的研究有很多[8],动脉超灌注及静脉超引流是提高跨区皮瓣成活率的有效措施,1994 年Ueda 等[9]通过在大鼠下腹部环形四跨区皮瓣的动力学供区分别进行吻合动脉及静脉,发现动脉超灌注比静脉超引流更能提高皮瓣成活率;而2016 年Zheng 等[10]通过在大鼠背侧两个半跨区皮瓣的动力学供区分别吻合动脉及静脉,得出静脉超引流效果更佳。但是如何更好的利用这两种技术仍有待进一步探索。本研究旨在研究在不同位置进行静脉超引流及动脉超灌注对皮瓣成活的影响,寻找一种相对有效的降低皮瓣坏死率的措施。

本实验所利用的大鼠背侧三跨区皮瓣模型是目前国内外比较成熟且常用的动物模型,该模型最早于1992 年由Taylor 等报道提出[11]。Cormack 等[4]曾按蒂部穿支血管远近将跨区皮瓣血管体分为解剖学、血流动力学、潜在供区,因此该三血管体跨区皮瓣中肋间后动脉及胸背动脉所分布的血管体区域分别是旋髂深动脉的血流动力学供区与潜在供区。Syed等[12]总结出该跨区皮瓣模型具有以下优点:(1)该模型皮瓣为单侧,因此1 只大鼠可以两侧同时利用,减少了样本量;(2)皮瓣位于大鼠背侧,便于手术操作、观察及拍照记录;(3)皮瓣解剖特点决定该皮瓣模型可以用于轴型及随意两种皮瓣的研究。

本实验发现不同位置进行静脉超引流及动脉超灌注这两种技术对三跨区皮瓣成活的影响是不尽相同的,三跨区皮瓣中,主血管蒂旋髂深血管能跨越一个choke 区完全供应到动力学供区,且能跨越第二个choke 区供养到部分潜在供区,但远端仍然会出现一定坏死[13],因此不同位置进行超引流及超灌注来提高三跨区皮瓣存活率具备差异区分度。术后7d,无论是动脉超灌注组(A与C)还是静脉引流组(B与D),相对于对照组E跨区皮瓣的存活率均明显增加,证明这两种技术均有利于提高跨区皮瓣的成活率,这与先前对这两种技术所做的研究得出的结论是一致的[14-15]。在血管造影及组织学上,对照组E在choke II 区的远端有相当一部分已无微血管分布,choke II区的微血管密度相对于其他组明显较小,这均造成了皮瓣远端的坏死。同一位置的动脉超灌注与静脉超引流进行比较(A 与B,C 与D 之间),不论是在动力学供区还是潜在供区,动脉超灌注均较静脉超引流更能提高皮瓣成活率,choke II 区的微血管密度更高,这充分说明了动脉超灌注较静脉超引流更能提高跨区皮瓣成活率。两组动脉超灌注组(A 与C)的皮瓣动脉供血都是充足的,但这两组均只保留了解剖学供区的单静脉进行引流,最终皮瓣基本都完全存活,说明皮瓣靠单根静脉的跨区引流是足够皮瓣成活的。两组静脉超引流组(B 与D)的皮瓣成活率虽然大于对照组E,但均出现了一定坏死,额外吻合的静脉以及解剖学供区的静脉保证了整块跨区皮瓣的引流,但皮瓣的超引流不足以促进解剖学供区的动脉供应到整块皮瓣,以致于跨区皮瓣出现动脉供血不足,在远端出现坏死。不同位置的同一种技术进行比较(A 与C、B 与D),两组动脉超灌注组的跨区皮瓣均基本成活,而另两组静脉超引流组的皮瓣均有一定坏死。而Chang 等[16-17]利用大鼠环形四跨区皮瓣研究在不同远近位置进行动脉超灌注或静脉超引流对跨区皮瓣成活的影响,发现动脉超灌注或静脉超引流距离主血管蒂越远跨区皮瓣成活率越好,这与本实验同一技术在三跨区皮瓣上远近效果对比有一定差距。原因可能是本实验所做的是三跨区皮瓣,在比较动脉超灌注时,额外吻合的动脉不论是处于动力学供区还是潜在供区,加上主血管动脉后对于三跨区皮瓣的供血肯定是充分的,静脉引流均是靠主血管静脉,因此成活率无明显差异,而四跨区皮瓣较本实验的三跨区皮瓣远端多了一个跨区,在动力学供区进行超灌注时最远端的血管体区还会出现供血不足,导致其不同位置超灌注时具有明显的差距。

本研究存在不足之处,在经过术后7d的解剖及造影后,发现皮瓣在原位缝合后,7d内大鼠的血管重建能力比人强,与受区之间有大量新生血管的再生,会影响实验结果。choke 区血管没有与术前进行比较,只进行了横向比较,SD 大鼠的个体性会影响实验结果。本实验只是根据结果来判断,需要在分子机制以及血流动力学上对动脉超灌注及静脉超引流进行进一步探索。

综上所述,不同位置进行超引流及超灌注这两种技术对三跨区皮瓣成活的影响是不近相同的,不论是在动力学供区还是潜在供区,动脉超灌注均较静脉超引流更能提高皮瓣成活率。