为国铸舰 舰指深蓝

——记中国船舶701所航母设计团队

2022-08-24文/李璐

文/李 璐

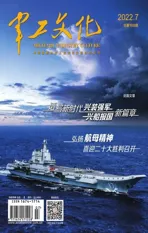

2022 年6 月17 日上午,随着香槟酒瓶碰击舰艏碎裂,舰船鸣响汽笛,船坞坞门打开,我国第三艘航空母舰——福建舰缓缓移出船坞,停靠码头。这艘我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰的下水,改变了世界海军格局,标志着中国航母走到了世界前列。

此时,距离2012 年9 月辽宁舰服役,只有不到10 年的时间。

从第一艘航空母舰,到第一艘完全自主设计建造的航空母舰,再到第一艘完全自主设计建造的弹射型航空母舰,十年磨三“舰”的背后,是国力的强盛,是舰船工业的进步,更凝聚了无数军工科研工作者的心血和期盼。这其中,有一群呕心沥血的中国船舶701 人,他们披星月、洒汗水,数十年如一日无私奉献,夜以继日地为我国海军事业燃烧着自己的青春,用实际行动践行着舰船报国的忠诚誓言。

“当卸下一天的疲惫,终于爬上甲板时,我看到了甲板尽头火烈烈的晚霞,如同我同样火热的心。”

时间拨回到3 个月前,福建舰下水节点将近,701所集中全力保障进度,各个专业选派骨干力量奔赴尚处于疫区的上海工作组。在船厂封闭工作期间,全体同志冲锋在前、吃苦在前、奋力拼搏。由于吃住在办公室,工作随时可以进行,床就在电脑旁,可以工作到深夜倒头就睡;有问题要协调,随时可以找到人。

至于封控带来的各种生活上的不便和困难,大家早已顾不上了。面对着电脑里积攒的数百封邮件和管理流程,大家心中只有一个信念:“一定要抓紧把时间抢回来!”

为了全面掌握工程进度及设备安装情况,获取第一手的工程精确数据,更是为了后续设计工作与工程关键节点提供支撑,查舱组开展地毯式扫舱,记录下了浩如烟海的实船状态数据。

当时的现场,绵延不绝的嘈杂敲击打磨声、漫天飞舞的铁红色粉尘、刺鼻的油漆、神出鬼没的铁丝头、简陋逼仄的脚手架……不到几分钟,衣领上就落满了厚厚一层红粉尘,每次查舱完成下船时候,手套、口罩早已变成黑的,查舱人员的鼻孔部位也都是粉尘。

除了要忍受恶劣的查舱环境之外,技术人员每天还要爬十层楼左右的高度4 次以上。100 余米的高度,年轻人爬起来尚且有些吃力,更不用说老同志了。

周心桃膝盖不好,疼痛发作的时候走路都困难,可是爬船却从未含糊。一到甲板,她就一马当先在前面带路,船厂的领路人员都被落下了两三米远。施工过程中的船,即使拿着布置图也不一定能走得清楚,查舱的时候周心桃驾轻就熟地在前面领路,复杂的舱室布置图、时常变化的临时施工通道都印在她的脑海里。查完舱的周心桃,总是在临睡前用药酒一遍一遍地揉搓膝盖,第二天一早,她又精神抖擞地投入工作了。

现场查舱工作完成后,项目组马不停蹄,开展下一项的数据统计工作。这是一项关键工作,项目组根据查舱时获得的一手资料,确认全船设备状态,将统计的庞大设备数据可视化处理为船舶的二维模型,将其与船舶总图对比,从整体上验证了数据的准确性,大大提高了查舱数据核验速度。同时整理出一份完整翔实的设备清单,为理论计算提供了现实数据支撑,为下一步关键任务节点的按时完成奠定了基础。

与此同时,坐镇武汉本部的设计师们承担起了大量型号工作和巨大节点压力。为解决工程急需、加快工作进程,他们组织了系泊试验大纲意见征求,基本完成系泊试验册的编制工作;为突破复杂试验技术方案难点,他们组织科研攻关,协调各专业、各协作单位和船厂最终达成一致;为确保上海工作组复工后及时完成重大节点保障技术准备工作,他们开展了重大节点状态调整技术准备工作……

最终,在上海、武汉两地团队的紧密协作下,有力保障了福建舰关键节点攻坚,向党和人民交出了701 人的精彩答卷!

“我们的信仰就是接力火炬。”

2019 年12 月17 日,山东舰入列仪式的现场。这一刻,作为总体设计单位的701 人,内心感慨万千。当周榕握住习总书记那温暖而有力的手时,一股暖流涌入他的心田,总书记那坚定而慈祥的目光,是对于科研人员多年来辛勤付出的充分肯定和激励。涂跃红激动地说:“看着她由一张张图纸蜕变成庞然大物,看着她下水出坞,看着她试验试航,看着她交接入列,就像看着自己的孩子诞生并茁壮成长。虽有太多的辛劳付出,但成就感满满。强军报国我们未曾有一丝懈怠,建设世界一流海军我们仍将砥砺前行。”

航母机电设备众多,研制难度大,特别是动力系统,就如同是一艘舰船跳动的心脏,一旦出现故障后果不堪设想。在山东舰的研制过程中,全舰机电设备均为国产化自主配套,为了验证机电设备国产化的集成性能、化解未知的技术风险,研制团队统筹提前组织开展了动力系统和电力系统陆上联调试验该试验。试验项目难度大、参试设备多、周期紧张,一次失败就有可能影响航母研制总体计划。

面对困难,项目组临危受命,组建关键技术攻关党员突击队,充分发扬党员同志的先锋模范作用,凝心聚力,迎难而上,全面解决了国内舰船领域史上首次出现的技术难题,锻造出严谨务实、忘我奉献、团结协作、奋勇攻关的科研精神,锤炼出一支勇于探索、技术过硬、作风顽强、朝气蓬勃的科研队伍。为了确保试验安全、高效完成,项目组创新思路,开创性地采取了数字化虚拟试验,通过自主开发研制的虚拟试验平台模拟运行试验,将横向到边、纵向到底的各类试验科目的风险彻底释放,最终所有试验科目一次通过,为航母后续的建造和试验工作奠定了坚实的技术基础。

“当舰船报国的火炬传递到我们手上时,我们必须苦练内功、提升能力,做到能接上班;必须勇于担当、再攀高峰,保证能接好班。”他们说。

↑2018 年度全国三八红旗集体——首艘自研特大型舰船结构研制技术团队

“国家让我搞,那就得搞!”

2002 年,锈迹斑斑的“瓦良格”号在历经重重困难后抵达大连港。701所的设计师们在朱英富研究员的带领下,从零开始设计出了我国第一艘航母辽宁舰。他们拼智慧、拼体力,用心血与汗水诠释了“航母报国”的真谛。没有指导性文件,朱英富就带队上舰,把现有结构全部测绘下来,重新进行船体设计、重新进行强度计算、重新进行船模试验,在不断的实践和探索中硬是摸出了一套设计标准、指导性文件以及设计模板,为航母续建提供了依据;协调技术问题时,他从不摆谱儿,而是实事求是、以理服人,当涉及不熟悉的领域,他能够放下身段向年轻技术人员请教,大家深为他的虚怀若谷所折服,称他是“最没架子的权威”,他也总是笑着回答:“权威并不是因为你的位置,而是要通过扩充你的能力使人信服。”

为了保证设计与建造单位紧密配合,朱英富以身作则,把自己“钉”在舰机适配性试验现场,然后又“钉”在大连建造现场和航行试验现场,这一“钉”就是好几年。在同事们眼中,他们的总师虽然胸怀一团火,奔忙的脚步比任何时候都快,但从来忙而不乱,即使在日夜加班的日子里,依然仪容整洁,风度儒雅;不论设计方与建造方对技术问题的意见有多大差距,他从不急躁,而是凭借他知识面广、经验丰富的优势,以理服人,化解矛盾,达成共识。他深知,技术问题马虎不得,即使有一点点瑕疵,后果也会不堪设想。因此,他常常亲力亲为,亲自造访全国各地的协作单位开展技术交流,核实确认技术状态,力求万无一失。

↑第20 届全国青年文明号集体——某大型舰船蒸汽动力陆上试验团队

看着航母这条“巨鲸”由最初的“皮包骨头”逐渐变得“有血有肉”,他就像是见证了自己孩子的成长历程,内心充满了喜悦与自豪。他说:“每当建设完成一个项目,我的信心就多了一分,底气也跟着足了一分。”

在朱英富及整个团队的共同努力下,2011 年航母进行了首次试航,国内外的视线再一次聚焦在了这艘航母身上。当航母披着霞辉稳稳靠岸的那一刻,大连船厂的码头上锣鼓喧天、鞭炮齐鸣,人们兴奋地迎接航母首航归来,朱英富的泪水也盈满了眼眶。从此,我国海军有了核心力量,海防多了件镇海神器。

1894 年,甲午海战的漫天硝烟,埋葬了大清帝国的最后迷梦。“不能制海,必为海制。”这是铁的事实,更是血的教训。

1980 年5 月,在美国访问的刘华清将军登上美国航母,为了能看得更清楚一些,他踮起脚、前倾着上身,投过去的眼神里,包含着多少渴求与憧憬……这一幕刺痛了多少国人的心,又激励着多少舰船人牢记初心与使命,只争朝夕踔厉前行,从筚路蓝缕一路走向深海远洋。

那些晚归的冷夜、那些寂寥的寒星、那些盛夏超过60℃的钢板上溅落的汗水、那些深夜依旧通明的灯火,都见证着 “爱国、创新、科学、拼搏、协作”的航母精神,在这里代代传承。

2018 年4 月12 日,习近平总书记在南海检阅海军部队时指出:“建设一支强大的人民海军,寄托着中华民族向海图强的世代夙愿,是实现中华民族伟大复兴的重要保障。”“在新时代的征程上,在实现中华民族伟大复兴的奋斗中,建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。”

嘱托催人奋进,责任重于泰山。如今,701人仍然坚守在航母建造的最前线,全力以赴确保后续工作顺利推进。站在新起点,踏上新征程,701 人必将牢记习总书记的嘱托,以向海图强、勇立潮头的信念,以迎难而上、百折不挠的坚韧,在建设世界一流海军的征程上奋力书写新的篇章,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。