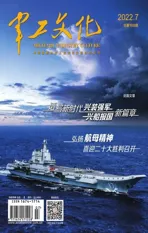

舰载百年强军梦

——中国船舶701所践行航母精神的奋斗故事

2022-08-24文/李洁

文/李 洁

从远古神话时代衔石填海的精卫,到几百年前乘坐宝船七渡西洋的郑和,从建立一支强大现代化海军的提出到具有远洋防卫能力世界级战舰的问世,中国人从未放弃对浩瀚海洋的探索。

历史的车轮驶入二十一世纪,海洋强国战略的宏图全面展开,航母工程的伟大篇章由此奏响,海军战略转型的序幕也从此拉开。

彼时,尚且无人知晓,在距离海岸线千里之外,号称“九省通衢”的内陆武汉的一个默默无名的研究所里,即将诞生出属于中国航母的第一张图样。彼时,更是无人能够预料,中国的航母工程建设竟能在短短的十几年里实现从无到有、从有到优,令强邻震惊,让世界瞩目。

正可谓,任它现世汹涌,五洲鱼龙掀舞,但凭吾辈奋起,一剑睥睨西风!

“船”承

作为中国唯一一个同时具备水面和水下舰艇研制能力的舰艇总体研究所,在航母工程之前,中国船舶701所已经为国家研制出三代主战舰艇,军用产品涵盖上百型千余艘驱逐舰、护卫舰、常规潜艇和数型军用辅助舰船,被誉为“战舰摇篮”。

六十一年为国铸舰,“舰船报国”的文化理念已经深入人心,成为701 人奉献无声的行动指南。

十几年前,“瓦良格”号在勘验之初,是一个没有电力和动力装置的空壳,已停工十余年,舰上锈迹斑斑气味刺鼻、没有任何照明通风设备,这个时候没有图样或者对航母不熟悉的人贸然进入是非常危险的。701所研究员毛震亚凭借自己多年研究航母的经验无所畏惧地成为首批上舰勘验的人之一,他靠着一只手电筒独自查看各层甲板并一直深入机舱内部。

为了抓紧研究实物,毛震亚与团队成员在船上常驻了3 个月,回想起那段经历,他记忆犹新:仅靠一只羽绒睡袋和泡沫板铺做的临时“床铺”在上层建筑舱室里入眠;没有水洗澡,空气污浊满是铁锈味,甚至有一次遇上恶劣天气断粮断水上十天,仅能靠着余粮计算着度日……而这段艰苦的经历也成就了他对“瓦良格”号内部结构了如指掌的功力,“虽然什么条件都没有,但是心情仍然非常激动”。

舰船报国的精神在701所代代传承,吸引和召唤着怀揣同样梦想的新生力量。青年职工闫小顺从上海交通大学硕士毕业时,走到了人生的十字路口——是出国留学?是继续深造?还是进入701所,从此扎根军工行业?面对选择,他毅然放弃了出国留学的机会,进入701所,承担起这个时代属于青年人的责任使命,并写下了“空谈误国,实干兴邦”的座右铭。许多选择来到701所工作的大学毕业生,都和闫小顺一样,在巨大的诱惑面前,他们选择实现人生的志向,在具有英雄城市美名的武汉、在具有战舰摇篮美誉的701所实现舰船报国的使命与追求。

追风赶月莫停留,平芜尽处是春山。为了祖国的航母工程,701 人的脚步啊,永远都是那么地矫健有力——

“一代代701 人的努力、牺牲、奉献,能换来中华民族今天的自立、自强、自信,我觉得很值得、很光荣。”回忆起几十年的铸舰生涯,92 岁的潘镜芙院士如是说。

“辽宁舰仅仅只是个开始。”中国船舶701所原所长吴晓光这样说。

“能够赶上这样一个伟大的时代,参加这样伟大的工程,是每位舰船工程设计人员的梦想、光荣和福分”,这是山东舰总体研制团队最滚烫的心声。

“只因为心中记挂着‘你’,再苦再难都在所不惜!”“全国三八红旗手”周心桃动情地说。

当每一名701 人在走进所大门时,都会注意到门口炮台上醒目的“勿忘国耻 复兴中华”八个大字,一天天、一月月、一年年……聚沙已成塔,积水成江湖,在人民海军日益强大的背后,是一代代701 人科技创新、向海图强的身影。成千上万个波澜壮阔而又感人肺腑的奋斗故事,伴随着巨舰的诞生泼墨于蔚蓝底色,凝练出震撼人心的航母精神,为我国海军提供了强有力的装备保障。

↑中国船舶701所大门舰炮

“舰”证

“你好,南湖红船,这里是航母编队,这百年成就已如你所愿。”

“舰船报国,强军有我!”

“舰船报国,强军有我!!”

“舰船报国,强军有我!!!”

……

在701所形象宣传片《舰证》里,701 人本色出镜,各个团队一声声铿锵有力的宣誓响彻云霄,展现出舰船人锐意创新、拼搏向上的时代风貌。

“走吧!”随着全部物资打包装车,四间办公室办理完交接手续,701所驻某地工作组正式撤组。工作组从成立,至今历时约九年,见证了多个科研难题顺利攻关,多个总承项目顺利完成,也见证了一代人的青春岁月,彻夜奋斗的身影。办公室墙上挂着规章制度,鼓劲的横幅,桌上摆着写有名字的水杯、笔筒,角落里堆放着劳保鞋、帽,岁月留下的痕迹随处可见,依依不舍的感觉油然而生,披荆斩棘的创业路程历历在目。

时光倒转回到九年前,某重大型号某系统陆上试验的工作在这里某兄弟单位一间仅能容纳4 人的小办公室悄然铺开,9 年后撤组时,现场工作组已颇具规模,总计四间办公室,高峰期容纳了40 余人同时办公。现场试验前后历经11 个主要阶段,参与试验人员3500 多人次,现场组织大小会议900 余次,开展系统设备、调试及交验试验1300 余项,积累了近百亿组试验数据,完成了数个大型陆上试验总承项目,为山东舰某系统研制、建造提供了坚实有力的技术积累和数据支持。

试验场旁边的丁香花开了五次,谢了五次……工作组的杨元龙,一个普普通通的701所年轻人,在此坚守长达五年,从原来的毛头小子逐渐长成为技术负责人。在试验的攻坚期,需要开展24 小时循环试验,时值严冬,夜间最低温度零下30 摄氏度以下,脸被寒风吹过的地方仿佛都不是自己的,这种试验环境对人的身体提出了极大的生理和心理挑战。为了按时完成试验设备安装调试,他操作着100 公斤的高压阀门,手掌磨出了血泡。为追求“第一手”的试验数据,他长期往返于百余套设备之间检查设备运行状态、记录试验数据,脚跟硬生生跑出了骨刺。

十年磨一剑,盼君入海来;沧澜出浩瀚,今始为君开。在被媒体多次评价为“有颜值更有内涵”的山东舰入列之际,参与研制的设计师们纷纷前往送别,大家齐聚码头,带着兴奋用力地彼此握手。终于,在港口清脆的鞭炮声伴奏下,大船开始歌唱般鸣笛,近距离看着松开锚链的大船徐徐离岸,似乎能看见一座海上长城还未显示其威力就已展露出摄人心魄的霸气……

领航

“要瞄准世界一流,锐意开拓进取,加快转型建设,努力建设一支强大的现代化海军,为中国梦强军梦提供坚强力量支撑。”这是在701所展厅最醒目的位置习近平总书记对海军未来发展高屋建瓴的指示。

今天,701所正以“全面建成世界一流的舰船研究设计中心”为愿景,牢记主席号召,矢志兴装强军,开创出第四次创业的高质量发展新征程。根植于军工血脉的航母精神,正在引领701 人“升天入地求之遍,上穷桅杆下底舱”,为祖国的海军装备事业再立新功。

2022 年,在祖国东方的一个小岛上,重大节点履行在即却正遇上严峻的疫情形势,701 人纷纷成为了“逆行人”和“孤勇者”。

“虽千万人,吾往矣”,尽管疫情形势错综复杂,但701 人仍然挺身逆行于疫情肆虐之际,义无反顾地登上了点对点开往小岛的大巴。“总体负总责”,无论在何种情况下,701 人始终没有停下前进的步伐,“偏向虎山行不悔,不破楼兰终不还”!

在这个疫情中的“孤岛”上,白天,黄军申和王健带队查舱,记录下数以千计的实船状态数据。晚上,项目组成员们还需要组织各专业、各查舱小组研究讨论数据结果,归纳总结存在的问题。覃梦阳核对了数以百计的船用设备,进行了几十种多方案计算,非船舶专业出身的他逐渐成为了某型号的“小百晓生”。黄郑鑫则写起代码,对排水量估算进行了研究,“萌新”直接变身“高手”,完成了包括三维建模、数据处理、程序计算等过程在内的全流程解决方案编程实现。

“人的成长应该是螺旋形上升的,团队中的每个人都在工作中挑战着、成长着,也是基于这种成长才得以打开更大的世界,寻找到自己更多、更永恒的价值,这也是工作对我们来说最大的意义!”在小岛上坚持了三个月的张祥这样说。

青春与使命同行,奋斗与荣光相伴。在经历了多型航母研制锻炼之后,701 人的平均年龄仍然只有38 岁,这是一个既富有经验、又充满斗志与活力的集体。“加快建设海洋强国,建设一支强大的人民海军寄托着中华民族向海图强的世代夙愿,是实现中华民族伟大复兴梦的重要保障,更是701 人矢志不渝的追求和责无旁贷的使命。” 站在“全面建设世界一流的舰船研究设计中心”新的历史起点,701 人自信奋发、阔步向前。舰载百年强军梦,他们的人生,是追寻梦想的征程,也是舰船报国的历程。

↑701所研制的万吨大驱——南昌舰