数字断层融合成像-去金属伪影技术在脊柱病变内固定术后的应用价值

2022-07-28王浩东

钟 鉴,王浩东,张 滔,李 兰

(四川省骨科医院医学影像科,四川 成都 610041)

普通DR及CT检查是临床医师对脊柱内固定术后金属内固定位置、术区骨质结构等进行评估,以及后期随访观察疗效的常用影像学检查方法。但普通DR检查图像是二维重叠影像,常不能准确判断金属内固定位置及术区骨质结构情况。而在CT检查中,金属内固定同样会对图像质量造成严重干扰,对术后评估产生影响。数字断层融合成像(digital tomosynthesis,DTS)作为普通X射线及CT、磁共振等常用影像学检查的重要延伸和补充,具有操作简单、使用方便、金属伪影少且图像更清晰、同时辐射量低等优势。本研究通过对脊柱病变内固定术后,DTS分别与普通DR及CT进行图像质量比较,探讨DTS-去金属伪影技术(T-smart)在脊柱病变内固定术后的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料2020年1月至2021年8月我院经临床行脊柱病变内固定术后进行复查的患者110例,男50例,女60例,年龄18~80岁[(58.46±11.58)岁],其中椎体滑脱42例,椎体骨折40例,椎间盘突出28例。110例患者均在术后随诊复查时完成了普通DR及DTS检查,其中40例同时完成了CT检查。

1.2 检查方法普通DR和DTS检查均在在日本岛津公司 Sonialvision safirePlus 大平板数字胃肠机上进行。普通DR摄影拍摄脊柱正位、侧位片。曝光条件:70~90 kV,25~65 mAs,焦片距(SID)为1000 mm。DTS投照位置选择脊柱正位、侧位;曝光条件:70~90 kV,25~65 mAs,SID为1100 mm。曝光方法:选择“TOMOS”模式采集,将被检查部位置于检查床中心,扫描范围大小设置为100 mm,在曝光的整个完整过程中,球管的移动范围为40°,并根据患者年龄、身体胖瘦对参数进行适当调整。在X射线透视下进行定位,使脊柱内固定椎体处于视野中央位置,各方面准备无误后开始检查扫描。在整个扫描过程中,患者处于保持限制活动状态,一个完整的扫描过程为6 s左右。检查完成后,将数据传入Sonialvision safirePlus 图像后处理工作站,采用T-smart对原始图像进行重建处理。重建完成后,对图像的窗宽、窗位进行适当的调整,并从获取的连续不间断多个不同层面图像中选择符合诊断要求的断层融合图像传送至医学影像科PACS系统。使用GE 16排MSCT进行检查,检查范围以金属内固定为中心,包上下两个椎体进行扫描。扫描参数:管电压120 kV,管电流为自动mAs,层厚1.25 mm,层间距1.25 mm,螺距0.938,转速大小为1 s/r,扫描野选择“Large”,大小为25 cm×25 cm,对原始图像采用标准函数进行重建,重建层厚、间隔为0.625 mm,矩阵为512×512。在图像后处理工作站上利用轴位影像数据进行脊柱内固定椎体的MPR及三维容积成像,MPR 影像上金属内固定应尽可能的显示,VR重建显示椎体三维形态,并采用切割技术,显示椎体内部骨质情况。

1.3 图像分析由两名经验丰富的医学影像科医师采用5分法分别对普通DR、CT、DTS检查所获得的图像质量[1]进行独立互盲评价。出现结果不一致的情况时,通过与高年资上级医师进行讨论商量,形成统一意见。5分:图像脊柱整体显示完全,无金属伪影,内固定、术区椎体、邻近骨质结构清晰;4分:脊柱整体显示比较完全,基本无金属伪影,内固定、术区椎体、邻近骨质结构比较清晰;3分:脊柱整体显示基本完全,有少许轻微伪影,但观察内固定、术区椎体、邻近骨质结构影响很小;2分:脊柱结构显示不全,有部分伪影,观察内固定、术区椎体、邻近骨质有部分的影响;1分:不能显示脊柱整体结构,金属伪影较多,图像不清晰,严重影响对内固定、术区椎体、椎小关节等结构的观察。

1.4 统计学方法采用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析。等级资料的比较采用秩和检验,图像质量评分比较进行配对样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

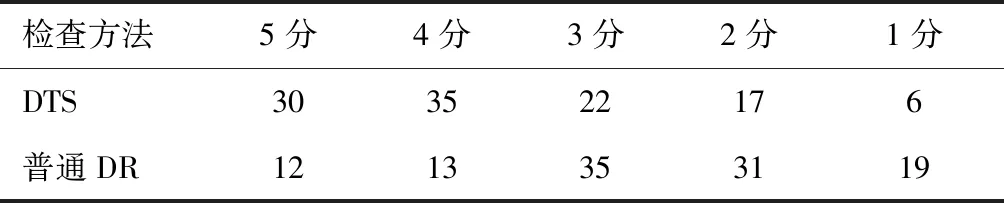

2.1 DTS与普通DR图像质量比较采用DTS与普通DR检查的患者1~5分得分范围比较,差异有统计学意义(Z=5.209,P<0.05),见表1。DTS组图像评分为(3.69±1.19)分,普通DR组图像评分为(2.71±1.21)分,DTS组评分高于普通DR组,差异有统计学意义(t=6.085,P<0.05)。脊柱病变内固定术后影像学检查中DTS与DR图像质量比较,见图1。

表1 DTS与普通DR图像质量比较 (n)

图1 颈2椎齿状突骨折内固定术后影像图 a、c:普通DR检查正侧位图像,图像重叠影较多,术区折端对位情况无法显示,椎弓根螺钉位置、邻近骨质结构不清晰;b、d:DTS正侧位图像,准确显示寰椎齿状突骨折,折端对位较好,椎弓根螺钉位置、邻近骨质结构清晰。

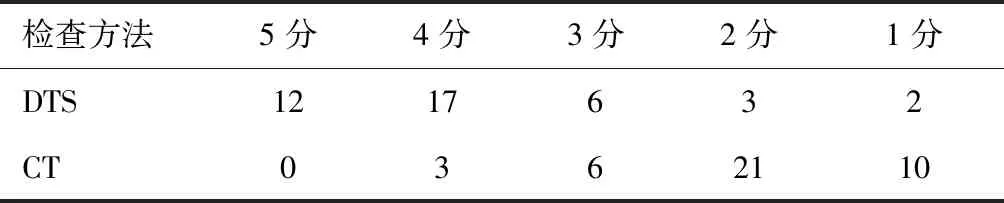

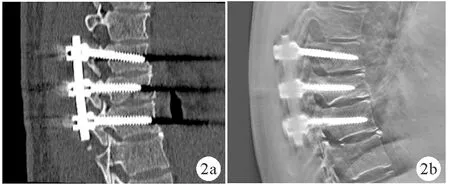

2.2 DTS与CT图像质量比较DTS与CT检查1~5分得分范围比较,差异有统计学意义(Z=6.030,P<0.05),见表2。DTS组图像质量评分为(3.85±1.10)分,CT组图像质量评分为(2.05±0.85)分,DTS组评分高于CT组,差异有统计学意义(t=8.209,P<0.05)。脊柱病变内固定术后影像学检查中DTS与CT图像质量比较,见图2。

表2 DTS与CT图像质量比较 (n)

图2 胸9椎骨折内固定术后影像图 a:CT三维重组矢状位图像,术区椎体骨质结构显示不清,可见明显条状伪影,图像质量较差;b:DTS侧位图像,显示椎体呈轻度楔形改变,椎弓根螺钉及术区骨质结构显示清晰,金属伪影极少。

3 讨论

脊柱是身体的支柱,具有支撑、保护、运动、造血等十分重要作用。脊椎常见和多发疾病包括退行性变、结核、外伤、强直性脊柱炎等,可导致机体产生疼痛、脊柱活动受限、畸形等不良后果。而脊柱内固定术是治疗椎体滑脱、椎体骨折、椎间盘突出等脊柱病变的常用治疗方法,对脊柱椎体复位能够起到有效促进作用,维持脊柱稳定性[2],并且降低了患者的肺部感染、褥疮等各种并发症的发生率,同时极大缩短了患者卧床恢复的时间[3,4]。普通DR检查是脊柱内固定术后复查的常用检查方法,具有操作使用简单,对患者辐射剂量低,同时价格便宜等特点,但是常规DR图像重叠范围较大,难以对内固定位置、术区骨质结构情况做出客观、准确的判断,图像分辨率较低,质量不高。CT扫描时,当扫描部位中含有金属植入物时,会产生严重的X射线束硬化和金属伪影,图像质量较差。同时CT辐射剂量较大,费用也相对较高。在磁共振检查中金属内固定会使图像产生失真、扭曲变形等,从而对内固定术后情况无法进行准确评估,同时核磁共振检查对患者配合度及自身身体情况方面要求较高,整个检查过程花费时间较长,价格偏高,一般不考虑作为脊柱病变内固定术后影像学检查方法。

DTS是近年来发展起来的一种新型X射线摄影技术,它是利用计算机改进了传统的几何断层成像,通过结合现代科学及数字化技术,开发的一种新型医学影像检查方法。其最明显的优势及特点是在球管沿着检查床长轴进行直线运动同时旋转并连续进行曝光,从而获取一系列不间断的数字冠状图像[5~7],从而有效防止了普通X射线检查中,由于组织结构重叠所导致敏感性低、特异性低等缺陷,其在深度定位能力上,具有明显的优势。而在图像重建中,其特有的T-Smart技术是在DTS原有标准算法基础上,开发的一种新型图像重建技术,其原理是在完成DTS扫描获得原始图像以后,运用金属分离方法,把原始图像分开成为金属部分和不含金属图像部分,接着运用迭代重建(IR)算法对图像进行融合,最终获得去金属伪影图像。应用T-smart得到的图像整体对比度较高,骨质结构清楚,金属产生的伪影很小。

吴雯丽等[8]研究发现利用DTS去金属内固定伪影技术,可以清晰显示金属内固定及邻近骨质结构,金属伪影明显减少。张滔等[9]使用普通DR和DTS对行人工膝关节置换术后患者进行随诊复查,与普通DR比较,DTS图像质量更优,观察人工膝关节周围骨质结构更具优势。张加冠等[10]研究发现DTS成像IR技术能明显减少图像金属伪影,踝关节内固定术后术区骨质结构显示清晰,为临床医师术后评估提供了准确的依据。在本研究中,DTS图像质量评价高于普通DR及CT,比普通DR、CT检查金属伪影少,术区骨质结构显示清晰,结果与上述文献报道具有一致性。同时,有研究显示DTS的有效辐射剂量约是0.08~0.13 mSv,而与CT有效辐射剂量(1~4mSv)比较,DTS的辐射剂量明显更低[11]。

综上,在脊柱内固定术后随诊复查中,采用DTS检查T-smart技术可提供更少的金属伪影,能够对内固定位置、术区骨质结构情况做出客观、准确的判断,辐射剂量显著减少,并能降低成本,改善临床工作流程和成本效益。因此,可作为脊柱内固定术后复查的一种较好影像学检查方法,临床应用前景较好,可进行广泛推广。